А вот к младшим юниорам нужен особый подход. Им тоже нужен перерыв, но в иной форме. На мой взгляд, наиболее успешно работает любое занятие или игра, которая может позволить "выяснить отношения". Я особенно рекомендую футбол или хоккей на роликах. Изрядно набегавшись и потолкавшись, юниоры, как правило, снова готовы быть если и не друзьями, то мирными сотоварищами по группе. Появившийся в последнее время пейнтбол показался мне неплохим средством. Здесь в ходе игры дети с остервенением стреляют друг в друга красящимися шариками. Кто-то может возразить, что это, мол, нехорошо для воспитания. Однако, по-моему, играть в пейнтбол не намного хуже, чем смотреть стрельбу и насилие но телевизору, а это делают почти все юниоры. В ходе игр очень часто происходит и ещё один интересный процесс. Те из юных спортсменов, кто пока не отличается на склоне и потому не пользуется особым уважением в группе более сильных лыжников, зачастую могут хорошо играть в хоккей или футбол или метко стрелять. Это может очень быстро изменить положение этих ребят или девочек в группе, положительно меняя динамику группы в целом. Наши замечательные дети могут порой быть крайне жестокими по отношению к новичку или более слабому лыжнику. И в этом случае роль тренера особенно важна. Конечно, он или она не сможет сразу изменить отношение юниоров к новому члену команды, но тренер может и должен создать условия, при которых новому спортсмену будет максимально легко влиться в уже сложившийся коллектив.

1.4. Психологическая подготовка

Психологическая подготовка в рамках основного определения работы тренера - это прежде всего создание условий для поддержания и повышения необходимого уровня морального и психологического состояния спортсмена. Создание необходимых условий может включать в себя абсолютно все аспекты работы тренера: от обычных тренировок до выступлений на соревнованиях. Буквально всё, что происходит со спортсменом ежедневно и ежечасно, оказывает влияние на его психологическое состояние и подготовку.

В последнее время спортсмены в различных видах спорта стали активно пользоваться услугами профессиональных психологов. Горные лыжи не являются исключением. Почти во всех сборных командах есть штатный психолог. Команды юниоров периодически используют психологов для консультаций. Ничего плохого в этом, конечно, нет, однако не могу сказать, что я полностью уверен в реальной пользе спортивных психологов применительно к горным лыжам. Дело даже не в том, что спортивные психологи, как правило, плохо знакомы со спецификой горнолыжного спорта. На мой взгляд, причина их недостаточной эффективности кроется в самом принципе их работы. Что в основном делают психологи? Они разговаривают и "уговаривают". Должен признать, что я видел результаты работы психолога при налаживании отношений между спортсменами внутри команды - здесь его помощь была ощутима. Горные лыжи не командный вид спорта, поэтому объединение соперничающих между собой спортсменов порой приводит к кризисным ситуациям. Однако под психологической подготовкой я понимаю гораздо больше, чем просто налаживание отношений. Я видел и примеры того, как, наладив отношения и поумерив спортивную злость, спортсмены переставали "рубиться" на тренировках, вследствие чего их результаты резко снижались. Настоящая психологическая подготовка должна не просто предоставлять всем возможность испытывать приятное чувство покоя и умиротворения. Она скорее должна регулировать уверенность, настойчивость, смелость, жажду риска и победы. Порой именно избыток этих качеств не позволяет спортсмену в своих выступлениях перейти на более высокий уровень.

Вернёмся к работе спортивного психолога. В большинстве случаев уговоры имеют примерно тот же эффект, что и методы работы описанного ранее тренера, пытающегося уговорить малыша не сидеть сзади. Пока тренер не создал определённых условий для обучения, у его маленького спортсмена не было ни малейшего прогресса. Я убеждён, что это относится и к психологической подготовке спортсменов.

Пока не будут созданы определённые условия, ни улучшить, ни даже поддержать психологический уровень спортсмена вряд ли удастся даже самому замечательному психологу. Даже те опытные психологи, которые стремятся плотно работать с тренерами и вникать в специфику горнолыжного спорта, не в состоянии оказать достаточного влияния на создание благоприятных условий для улучшения психологической обстановки. Создание наиболее благоприятных условий целиком и полностью зависит от тренера. Именно тренер, на мой взгляд, является главным психологом для спортсмена. Только тренер знает, когда нужно начать разминку перед стартом, когда лучше позавтракать, что сказать в своём рапорте с трассы, как построить тренировку, чтобы вселить уверенность, и как поставить трассу, чтобы поумерить ненужный пыл. Только тренер может оценить тридцатое или пятидесятое место юниора как победу и в то же время расценить третье место как поражение.

У тренера масса методов работы над психологической подготовкой, о которых спортивный психолог даже не имеет представления. Поэтому я рекомендую всем тренерам на любом уровне уделять серьезное внимание психологической подготовке и не перекладывать её целиком на плечи психологов.

Очень часто я слышу от тренеров такой вопрос: спортсмен или спортсменка великолепно катается на тренировках, но когда приходит время соревнований, его или её будто подменяют. Что делать в подобной ситуации?

Полагаю, что в ответе на этот вопрос и кроется вся суть психологической подготовки. Прежде всего тренеру нужно отдавать себе отчёт в том, что лучшее, что можно ожидать от спортсмена на соревнованиях, - того же уровня техники и той же скорости, что и на тренировках. Большего ожидать не стоит ни тренеру, ни спортсмену. Конечно, существует определённый тип спортсмена, который поднимает свой уровень на соревнованиях. Такой спортсмен - это просто счастье для тренера. К сожалению, подобных спортсменов крайне мало, буквально единицы. Думаю, это обусловлено тем, что у некоторых людей повышенный уровень адреналина на старте не влияет на их координацию и даже улучшает взрывную силу и выносливость. У большинства же спортсменов, особенно у юниоров, волнение и вырабатываемый вследствие этого адреналин лишь приводят к закрепощённости и ухудшению техники. Даже большинство спортсменов на Кубке мира во время тренировок катаются более расслабленно и с меньшим количеством ошибок, чем во время соревнований. Я бы сказал, что в среднем уровень техники юниоров на соревнованиях падает примерно на десять-двадцать процентов. Я считаю, что этого можно избежать путём правильного подведения спортсмена к старту, создав наиболее благоприятные психологические условия. Примером идеального подведения я считаю работу тренеров Яницы Костелич, многократной чемпионки Олимпийских игр 2002 в Солт-Лэйк-Сити. Эта выдающаяся спортсменка практически не показывала хороших результатов на этапах Кубка мира, предшествовавших Олимпиаде. Она никогда не выигрывала этапов в слаломе-гиганте и супергиганте. Никаких сомнений в том, что она могла это сделать технически, у специалистов, думаю, не было. Однако это могли сделать и ещё как минимум десять спортсменок в каждом из видов. Тем не менее именно психологическое подведение к стартам Олимпиады было проведено так, что Костелич была расслабленной, улыбалась и на старте, и по ходу спуска по трассе. Уверен, что это свойство, так же как великолепный баланс и техника, не приходит само. У многих выдающихся спортсменов уходят годы на то, чтобы приобрести навык сфокусированного расслабления вместо стрессового состояния, присущего большинству юниоров перед стартом. Роль тренера в овладении этим навыком невозможно переоценить. Самое простое, что может делать тренер, это проводить контрольные тренировки - имитации соревнований - с максимальным приближением условий к соревновательным. Рекомендуется по возможности ставить полную трассу с внешними воротами. Проводить просмотр и одну зачётную попытку на время на каждой трассе. При этом нужно создавать условия полного спокойствия. Результаты не должны иметь никакого значения. Ставится задача проехать быстро, но без сильных сбоев, иными словами - проехать в свою силу и не более. Со временем подобные тренировки позволят спортсмену использовать такой же подход на квалификационных соревнованиях высокого уровня. Безусловно, психологическая подготовка должна идти рука об руку с постоянным развитием и совершенствованием техники. Нельзя забывать, что даже самая лучшая психологическая подготовка не может скомпенсировать отсутствия стабильной техники. Я наблюдал тренировки американских юниоров в слаломе под руководством посредственных тренеров за день до соревнований. Как правило, ставилась задача идти максимально быстро. Заряженные и "заведенные" юниоры "ломились" по трассе так, словно это был их последний и единственный шанс что-либо сделать в спорте. В результате почти все они шли за гранью своих технических и физических возможностей и вылетали с трассы на каждом втором старте. Из восьми спусков по трассе многие закончили только три, и то небезупречно. Уверен в том, что почти все эти молодые спортсмены испытывали перед завтрашним стартом излишнее волнение. Это и понятно, ведь даже статистически вероятность успешного прохождения трассы и получения заветных очков при подобном подходе и психологическом настрое была крайне низкой. Рядом тренировались австрийские юниоры. Они ходили трассу очень стабильно, но не на предельной скорости, а примерно на 10-15% медленнее. В таком режиме они прошли шесть спусков по трассе, после чего тренер дал установку пройти последние два на все 100%. Заметьте именно на сто, а не на сто двадцать, как пытались американцы. В результате из восьми спусков каждый из австрийцев успешно выполнил минимум шесть, а многие и семь, и восемь спусков, один или два из которых были пройдены на максимальной соревновательной скорости. В результате они подошли к старту на принципиально ином уровне психологической подготовки при незначительно более высоком техническом уровне, чем у американцев. Австрийцам, полагаю, общение с психологом ничего бы на этот момент не добавило, в то время как и американцам в сложившейся ситуации психолог вряд ли смог бы помочь. Решающую роль в обоих случаях сыграл именно подход тренера, определивший психологическую подготовку к старту.

Я уже отмечал, что для работы над психологической подготовкой у тренера есть масса средств. Многое, конечно, зависит от изобретательности и опыта тренера. Рассмотрим это на примере психологической подводки к старту двадцатитрёхлетнего спортсмена среднего уровня, неудачно выступившего на последних этапах Кубка мира в гигантском слаломе. На первом этапе спортсмен упал, пытаясь "спрямить" траекторию и излишне рискуя. На втором этапе он попытался сделать то же самое, но совершил ряд ошибок и не попал в тридцатку, не получив права стартовать во второй попытке. Не нужно быть психологом, чтобы представить психологическое состояние данного спортсмена. Ещё один такой же этап, и спортсмена можно смело снимать с Кубка мира и переводить на более низкий уровень. Тренер решает исправить положение и специально подвести спортсмена к старту на принципиально ином психологическом уровне. При этом тренер убеждён, что спортсмен готов к выступлениям на данном уровне в плане технической и физической подготовки. Предположим, наш тренер громко кричал, подбадривая своих подопечных на последнем этапе, и абсолютно сорвал голос. Ни о каких разговорах и уговорах не может быть и речи. Тренер решает обойтись без этого и просто создать необходимые условия для успешного старта на следующем этапе в Адельбодене. Итак, у него есть шесть дней для работы над психологической подготовкой. Тренер знает, что склон, где проводится гигант, там очень крутой. Он прикидывает и выбирает место неподалёку от Адельбодена тоже с крутыми склонами.

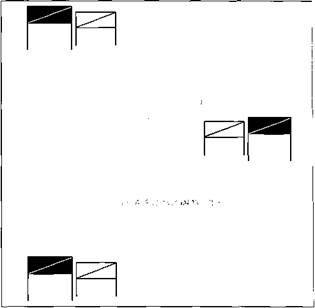

В первый день после неудачного старта тренер решает дать спортсмену отдохнуть и выспаться. Работу на склоне он начинает в 12 дня. Тренировка длится всего полтора часа. Состоит она из восьми спусков в свободном катании. Спортсмен расслабленно выполняет круглые законченные повороты гиганта на крутом склоне. Чувствует себя неплохо, хотя и недоволен заданием тренера. Была бы его воля, он сразу бы начал интенсивные тренировки на трассе. Однако тренер не торопится. На следующий день тренировка утром продолжается два часа. Тренер ставит трассу гиганта, но не обычную для данной крутизны склона, а более закрытую. Спортсмен вынужден делать более круглый, чем обычно, поворот, на ширину флага с каждой стороны, как показано на рис. 1.4.1.

Рис. 1.4.1 Нормальное положение - белый флаг

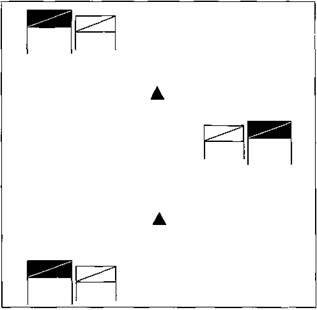

Он чувствует себя на такой трассе неважно, так как по-прежнему старается сужать и спрямлять траекторию. В результате часть поворота происходит под воротами. Спортсмен сам чувствует, что это медленно и неверно, но исправить траекторию не в состоянии. После четырёх спусков и ещё большей деморализации спортсмена тренер ставит вспомогательные вешки для корректировки траектории (рис. 1.4.2). Спортсмен должен проходить сверху над вспомогательной вешкой, установленной над воротами. Это заставляет его скруглять верхнюю часть дуги, и большая часть поворота уже происходит над воротами, однако скорость по-прежнему небольшая.

Рис. 1.4.2

В таком режиме спортсмен делает три спуска, и тренировка заканчивается. День третий. Тренер сразу же ставит такую же, как и в предыдущий день, трассу со вспомогательными вешками. Спортсмен делает по ней три спуска, после чего тренер убирает вспомогательные вешки. Спортсмен делает ещё три спуска с уже улучшившейся траекторией.

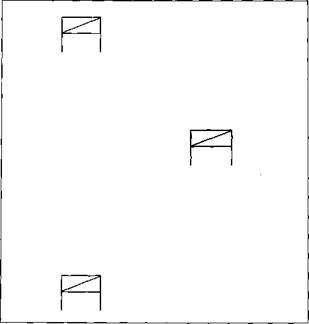

День четвёртый. Тренер ставит трассу на том же склоне, но смещает ворота внутрь до обычного для данного склона положения (рис. 1.4.3). Спортсмен делает пять очень хороших спусков на скорости. Он больше не стремится излишне спрямлять траекторию, так как трасса кажется ему достаточно прямой.

Пятый день тренер решает посвятить расслаблению и отвлечься от лыж. Утром спортсмен делает три спуска в свободном катании и идёт в отель отдыхать. Во второй половине дня тренер везёт его в бассейн.

Вечером они смотрят новый кинофильм в местном кинотеатре. День шестой и последний. Тренер на том же склоне ставит почти такую же трассу, но на этот раз он смещает ворота внутрь от нормального положения на ширину флага (рис. 1.4.4).

Рис. 1.4.3