Последовательность обучения отдельному приему

В процессе обучения отдельному приему или действию можно выделить ряд относительно завершенных этапов, которым соответствует определенная степень формирования двигательного навыка. К ним относятся ознакомление, разучивание и тренировка.

Практика показывает, что наибольшую часть времени занимает тренировка. Разучивание, как правило, осуществляется на первом занятии, а на ознакомление с приемом отводится всего несколько минут.

Из указанных выше этапов обучения в самостоятельный этап можно выделить лишь первый - ознакомление, в процессе которого у обучающихся формируется целостное представление о двигательном акте. Разучивание и тренировка представляют собой единый педагогический процесс, и если они и делятся, то только условно - с учебной целью. Поэтому между разучиванием и тренировкой отсутствует резкая грань.

Под разучиванием принято понимать первоначальное овладение двигательным актом, умение воспроизвести технику приема в общей правильной форме движения.

Тренировка характеризуется дальнейшим углубленным совершенствованием и доведением до автоматизма техники выполнения приема, формированием у обучающихся прочного навыка и способностей применять его в сложных условиях.

Ознакомление с приемом. Цель - создать у обучаемых правильное, полное представление о разучиваемом приеме и рациональном способе его выполнения. Для ознакомления с приемом необходимо:

- назвать его;

- образцово показать в целом (в боевом темпе);

- разъяснить практическое применение (дать тактическое обоснование его);

- показать, если это необходимо, по частям или по разделениям с попутным объяснением техники выполнения;

- указать на главное в технике выполнения.

На этапе ознакомления применяются преимущественно методы рассказа и показа. Они должны помочь обучающимся осознать цель и значение изучаемого приема, вызвать у них живой интерес и желание осваивать технику выполнения приема. В зависимости от сложности приема ознакомление проводится, как правило, в течение одной-двух минут.

Правильное название изучаемого приема способствует повышению у военнослужащих общетеоретического уровня, знания ими терминологии приемов рукопашного боя. Кроме того, при названии приема у занимающихся создается определенное начальное представление о нем, которое в ходе дальнейшего ознакомления дополняется и конкретизируется.

Перед тактическим обоснованием применения приема необходимо образцово показать его. Показ приема должен быть четким, проводиться в боевом темпе и создавать ясное зрительное представление о приеме в общем виде. Четкая и красивая демонстрация руководителем занятия приема еще более укрепляет интерес занимающихся и служит образцом для подражания.

Показ может проводиться не только руководителем занятия, но и подготовленным военнослужащим. Этот метод демонстрации, как правило, применяется в том случае, когда командир хочет сосредоточить внимание обучаемых на отдельных элементах техники выполнения наиболее сложных приемов рукопашного боя.

Для правильного восприятия показываемого приема существенное значение имеет ракурс, под которым обучаемые видят демонстрацию этого приема. Поэтому при показе отдельных приемов целесообразно демонстрировать их как в одну, так и в другую сторону, а подразделение располагать таким образом, чтобы руководитель был виден каждому занимающемуся. Наиболее удобным при показе приемов рукопашного боя является одношереножный или двухшереножный строй. При двухшереножном строе демонстрацию приемов целесообразно проводить, находясь между двумя шеренгами, стоящими друг к другу лицом на расстоянии 6–8 шагов.

В конце ознакомления излагается техника выполнения приема.

Первоначальное изложение ее основ должно быть максимально общим и кратким, с точной терминологией названия приема и его частей. Детальное изложение техники на данном этапе нецелесообразно, так как обилие новой информации не позволит обучаемым "уловить" и запомнить отдельные мелкие детали техники выполнения приема.

При этом изложение техники сопровождается повторным показом приема в той последовательности, в какой он будет разучиваться (в целом в медленном темпе или по разделениям).

Для более полного и точного восприятия военнослужащими изучаемых приемов, особенно сложных, в конце объяснения целесообразно указать на главные элементы в технике выполнения того или иного приема и провести дополнительный показ с акцентом на них.

Разучивание приема. Цель - формирование у военнослужащих новых двигательных навыков. Главное при этом - добиться правильной техники выполнения приема.

В зависимости от уровня подготовленности военнослужащих, структуры и сложности приема разучивание осуществляется методом целостного разучивания, методом разучивания по разделениям (частям) и методом разучивания с помощью подготовительных (подводящих) упражнений.

Начальное разучивание каждого отдельного приема проводится в такой последовательности:

- выполнение по разделениям или в целом в медленном темпе в простейших условиях;

- выполнение в целом в постепенно ускоряющемся темпе;

- самостоятельное выполнение;

- выполнение в боевом темпе.

Метод целостного разучивания применяется в том случае, если прием прост, доступен обучаемым для выполнения его в целом (например, изготовка к бою) либо тогда, когда выполнить прием по разделениям нельзя или не имеет смысла (удары рукой, ногой и др.).

Сущность метода целостного обучения состоит в том, что разучивание приемов рукопашного боя проводится путем многократного их выполнения в целом (без разделений и остановок) вначале в медленном темпе в простейших условиях, а затем в постепенно ускоряющемся и в боевом темпе в разнообразных условиях и обстановке как по командам руководителя занятия, так и самостоятельно.

Метод разучивания по разделениям (частям) позволяет значительно уменьшить затраты физических усилий и избежать закрепления существенных двигательных ошибок, которые неизбежны при начальном этапе разучивания. Выполнить сложное двигательное действие в начале разучивания с первой попытки в целом практически очень трудно. В ряде приемов овладевать техникой подобных действий легче методом разучивания по разделениям (частям). Разделение двигательного акта в начале разучивания дидактически целесообразно.

Метод разучивания приема по разделениям (частям) широко используется в процессе обучения рукопашному бою и применяется в том случае, если прием сложный для разучивания в целом и может выполняться с остановками, паузами (болевые приемы в стойке, броски, приемы удушения и др.). Особенность его состоит в том, что в ходе обучения осуществляется последовательная фиксация определенных положений (частей) двигательного акта. Она обеспечивает, с одной стороны, правильное представление обучаемых о том, какое положение занимают части тела в данный момент, с другой - постоянный контроль, устранение ошибок и уточнение техники выполнения приема руководителем занятия.

Характер разделения изучаемого приема зависит от его структуры и сложности, уровня подготовленности занимающихся, но во всех случаях следует руководствоваться требованиями принципа доступности обучения. При этом в процессе разучивания целостного приема необходимо помнить, что деление может привести к искажению его динамической структуры. Поэтому его следует проводить на основе квалифицированного анализа техники. Каждая часть должна представлять собой логически завершенную, относительно самостоятельную двигательную структуру, но не превращаться в очень мелкие изолированные упражнения. Большое количество частей или делений, как свидетельствует практика, затрудняет их усвоение, вызывает преждевременное утомление и потерю интереса к обучению.

Разучивание приемов рукопашного боя по разделениям (частям) проводится по следующей схеме. Вначале отдается предварительное распоряжение, что сделать на тот или иной счет, а затем подается команда "Делай - РАЗ" и т. д. Например:

"На счет раз - с шагом вперед захватить руками ноги противника ниже колен, делай - РАЗ;

на счет два - рвануть ноги на себя, толкнуть плечом под ягодицы и, удерживая ноги, бросить противника на землю, делай - ДВА;

на счет три - обозначить удар ногой в болевую точку, делай - ТРИ".

По разделениям прием выполняется 3–4 раза.

При последующих выполнениях приема предварительные команды могут не отдаваться, а подаются лишь команды "Делай - РАЗ", "Делай - ДВА" и т. д.

По мере отработки техники выполнения приема по разделениям (частям) объединение разделений (частей) осуществляется последовательным присоединением их друг к другу или к основному элементу приема.

После выполнения приема на 3–4 счета оно может выполняться на два счета: на первый выполняется основное, ведущий элемент приема (например, рычаг руки наружу), на второй обозначается удар ногой в болевую точку.

Для качественной отработки техники приема в ходе разучивания необходимо сначала добиваться правильных действий, а затем уже наращивать быстроту их выполнения. Поэтому после отработки приема по разделениям (частям) следует приступить к разучиванию его в целом в медленном и постепенно убыстряющемся темпе.

После того как обучаемыми освоен прием в целом, руководитель предоставляет им время для его самостоятельной отработки.

Разучивание заканчивается выполнением приема в боевом темпе.

Основное внимание на заключительном этапе разучивания следует обращать на закрепление навыков в выполнении приемов путем многократного их повторения. С этой целью необходимо широко использовать метод самостоятельной работы обучаемых под постоянным контролем руководителя занятия.

Метод разучивания с помощью подготовительных (подводящих) упражнений применяется, во-первых, в том случае, если прием выполнить в целом нельзя из-за его трудности, а разделить на части невозможно (бросок через голову) и, во-вторых, если прием сложный и возникает необходимость предварительно отработать подводящие упражнения, а затем приступить к разучиванию приема в целом или по разделениям (например, бросок через спину).

Тренировка в выполнении приема. Это систематическое многократное выполнение разученного приема в постепенно усложняющихся условиях. На данном этапе достигается качественное (автоматизированное) овладение двигательным навыком в процессе его практического применения, а также высокий уровень развития физических, волевых и специальных качеств.

Приобретенная при разучивании система движений еще не обладает устойчивостью к различным неблагоприятным факторам (разнохарактерным действиям, большой физической нагрузке, утомлению, изменению внешней среды, обстановки и т. п.). В ходе тренировки закрепляется сформировавшийся динамический стереотип, лежащий в основе навыка, и вместе с этим увеличивается приспособляемость к различным изменениям условий.

Для качественного овладения приемом целесообразно максимально усложнять обстановку, на фоне которой проводится тренировка, предоставляя обучающимся право проявлять широкую инициативу и находчивость в решении стоящих задач.

Усложпение обстановки при проведении тренировки достигается путем:

- изменения начальных и заключительных положений;

- выполнения приема на точность, скорость и результат;

- увеличения количества повторений, скорости и дистанции передвижений, массы выкладки;

- применения внезапно изменяющихся условий (действий по внезапным сигналам, командам, в зависимости от поведения "реального противника" и т. п.);

- выполнения приема в комплексе с ранее изученными приемами на фоне значительной физической и психической нагрузки как на специально подготовленных местах, так и на различной местности;

- выполнения некоторых приемов в условиях ограниченной подвижности (узких местах и проходах, на уменьшенной площади опоры, на высоте и т. п.), слабой видимости и в средствах индивидуальной защиты;

- включения в тренировку соревновательного метода.

Разнообразные действия позволяют довести выполнение изученного приема до автоматизма в любой быстроменяющейся, сложной обстановке, что крайне необходимо для военно-профессионального применения навыка.

Выполнение изученных приемов в сочетании с другими ранее изученными приемами является характерной особенностью методики обучения рукопашному бою.

Дальнейшее совершенствование осуществляется в комплексной тренировке, которая проводится в конце основной части каждого занятия. Она может проводиться двумя способами:

- путем последовательного выполнения изученных приемов в процессе различных скоростных передвижений как на специально подготовленных местах (в оборудованном зале, на полосе препятствии, на площадке для рукопашного боя и т. п.), так и на разнообразной местности;

- в форме учебной схватки с запланированными и внезапными действиями.

В обоих случаях военнослужащие решают поставленные задачи в зависимости от действий "реального противника".

При проведении комплексной тренировки предусматривается постепенное увеличение сложности упражнений, возрастание сочетания приемов, изменение условий их выполнения. В ходе комплексной тренировки в целях развития у военнослужащих находчивости, инициативы и быстроты ориентировки в постоянно изменяющейся обстановке широко применяются незапланированные действия обучаемых по сигналам (командам) руководителя занятия. Кроме того, обучаемые самостоятельно реагируют на неожиданные атакующие или контратакующие действия противника.

Таким образом, заключительный этап тренировки характеризуется органическим слиянием процессов совершенствования техники выполнения приемов и развития у занимающихся высокого уровня физических, волевых и специальных качеств.

Для выполнения комплексного тренировочного упражнения (комбинаций из приемов и действий) подается предварительная команда, в которой указываются исходное положение, содержание упражнения, порядок его выполнения, заключительное положение, а затем исполнительная команда "ВПЕРЕД".

Предупреждение и исправление ошибок

Для качественного и быстрого усвоения изучаемого упражнения большое значение имеет предупреждение и своевременное исправление ошибок.

Чаще всего ошибки обучаемых являются следствием несовершенной методики, недооценки руководителем занятия дидактических принципов и методов обучения. Слабое знание обучаемыми техники выполнения приемов, нарушение правильной и четкой организации занятия, низкое состояние дисциплины и порядка также являются непосредственными причинами возникновения ошибок у обучаемых.

Кроме того, на начальном этапе обучения имеют место причины, зависящие только от индивидуальных качеств занимающихся:

- недостаточное понимание обучаемыми техники приема (устраняется доходчивым объяснением и качественным дополнительным показом);

- плохая координация движений вследствие слабой физической подготовленности обучаемых (для исправления целесообразно использовать в процессе разучивания соответствующие подготовительные упражнения);

- недостаточный самоконтроль обучаемых (устраняется путем мобилизации внимания на выполняемые движения и действия);

- утомление - состояние, при котором непривычные движения выполняются с излишним мышечным и нервным напряжением (для устранения необходимо строго соблюдать оптимальную быстроту выполнения и частоту повторений приема).

Как показывает практика, предупредить ошибку легче, чем ее исправить. Поэтому необходимо (особенно на начальном этапе обучения) своевременно предупреждать появление ошибок, не давать им закрепиться, выявлять и устранять причины, их вызывающие.

Поскольку в начале разучивания техника приема осваивается в общих чертах, анализ и оценка ее выполнения не должны быть слишком подробными. Возможности для самоконтроля движений, как указывалось ранее, у обучаемых крайне ограничены. Поэтому не следует пытаться подмечать и устранять у отдельных обучаемых все ошибки сразу. Их целесообразно исправлять по степени важности: вначале - более существенные, а затем - незначительные.

При групповом методе обучения сначала следует указать и устранить ошибки, общие для всех обучаемых, потом индивидуальные (последние - с помощью персональных указаний и замечаний руководителя без остановки процесса обучения).

Для исправления выявленной общей ошибки эффективен метод сравнения, который состоит в демонстрации приема, выполненного с ошибкой (соблюдая при этом педагогический такт), а затем без ошибки с соответствующими пояснениями руководителя занятия.

Таким образом, для предупреждения возникновения ошибок и быстрого их устранения необходимо постоянно учитывать ранее изложенные причины и творчески применять в процессе обучения указанные рекомендации.

Предупреждение травм на занятиях

На практических занятиях, как и при проведении рукопашного боя в других формах физической подготовки, приемы рукопашного боя выполняются в разнообразной обстановке на фоне значительных физических нагрузок и психических напряжений. Активная двигательная деятельность в процессе обучения связана с возможностью получения занимающимися тяжелых телесных, психических повреждений, поэтому руководители занятий должны постоянно проводить профилактику этих повреждений.

Основными причинами травм на занятиях по рукопашному бою являются:

- плохая организация занятий;

- слабое владение руководителями занятий методикой обучения;

- низкая воинская дисциплина;

- неподготовленность мест занятий и инвентаря.

В целях предупреждения травм у обучаемых руководитель занятий обязам:

- соблюдать последовательность выполнения упражнений, следить за интервалами и дистанциями между обучаемыми при выполнении приемов боя, особенно с оружием и в движении;

- следить за правильным применением приемов самостраховки и страховки;

- применять на занятиях ножи (штыки) с надетыми на них ножнами или макеты ножей, малых лопат, автоматов (карабинов);

- следить, чтобы вырывание оружия, выкручивания рук, болевые приемы проводились правильно, плавно, без применения большой силы и по сигналу партнера голосом "Есть" или после частых хлопков о поверхность поля немедленно прекращались;

- следить, чтобы удары ножом, рукой и ногой на партнере только обозначались;

- требовать выполнения бросков от края ковра (ямы с песком) к середине.

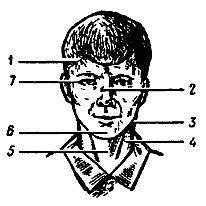

Рис 1.1.Места нанесения ударов в голову.

1 - висок; 2 - переносица; 3 - челюсть; 4 - сонная артерия; 5 - гортань; 6 - подбородок; 7 - глаза