Интеллектуальная готовность подростка-спортсмена к учебной деятельности определяется:

– уровнем владения информацией о сущности и содержании учебного процесса в условиях спортивной подготовки, исходным уровнем образования (общей и специфической компетентности);

– мотивацией к обучению в спорте, наличием внутреннего мотива, мотива личностной значимости, познавательного мотива;

– склонностью к умственным видам деятельности в процессе спортивной тренировки (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация); способностью к запоминанию, формированию образа двигательного действия, проявлению логического и творческого мышления;

– умением моделировать и принимать решения в данной области;

– минимизацией проявления фрустрированности, тревожности.

Интеллектуальная готовность подростка к коммуникативной деятельности в вариативных условиях спортивной тренировки предполагает проявление следующих факторов: поведенческая готовность к коммуникации; проявление личностных свойств, позволяющих решать коммуникативные задачи; знание социальных норм поведения в условиях спортивной деятельности; коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие сотрудничество, взаимопонимание, общение и организацию совместной деятельности.

Оценка эффективности коммуникативной готовности подростка-спортсмена к спортивной деятельности осуществляется в следующих категориях: уровень сформированности коммуникативных навыков, особенности мотивации деятельности, особенности развития социально значимых свойств личности, социальный интеллект (композитная оценка по тесту Гилфорда), интернальность в области достижений и области избегания неудач (тест уровня субъективного контроля (УСК)) и фактор силы "сверх-Я" (по тесту 16-PF Кэттелла), общительность, самоконтроль в коммуникации, стрессоустойчивость, уравновешенность, психологическая атмосфера в коллективе, усталость, тревожность, обидчивость, способность оказывать психологическую поддержку, способность к сопереживанию, к рефлексивному управлению, саморегуляции своего эмоционального состояния, навыки активного слушания в условиях спортивной деятельности.

Разносторонность образовательной деятельности юных спортсменов (учебно-тренировочная, соревновательная, судейская, организаторская, обучающая, воспитывающая и другие) позволяет выделить базовые основы к пониманию структуры проявления интеллектуальных способностей юного спортсмена в различных видах спорта:

– структура проявления интеллектуальных способностей в различных видах спорта обусловлена степенью активности определенных психических процессов, среди которых в зависимости от видов деятельности наибольшее значение приобретают те или иные психические функции, опосредованные спецификой и стилевыми особенностями с учетом направленности самой деятельности;

– структура интеллектуальных способностей относительно подвижна и характеризуется содержанием конкретной деятельности и комплексом требований, предъявляемых к субъекту – юному спортсмену;

– проявление интеллекта юного спортсмена связано с фазами осуществления деятельности: предстартовая фаза; непосредственная деятельность, процесс; фаза последствий (анализ результатов деятельности, построение модели дальнейшей деятельности, осуществление новой деятельности);

– в реализации видов деятельности (учебная, тренировочная, контролирующе-оценочная, соревновательная, организационная, коммуникативная, игровая) просматривается самостоятельная структура задействованных способностей, среди которых выделяются интеллектуальные способности основного и фонового действия;

– проявление интеллектуальных способностей содержательно зависит от индивидуально-типологических особенностей, степени информационной, операциональной, мотивационной, волевой готовности юных спортсменов к конкретной деятельности. Активность, устойчивость и уровень проявления конкретных интеллектуальных способностей обусловлены фактором успешности, при наличии которого происходит действенная самореализация личностного потенциала подростка-спортсмена.

5.3. Интеллектуальная задача: сущность, содержание, стили решения

5.3.1. Сущность и содержание интеллектуальной задачи

В лучах воображаемого блеска

Мы часто мыслью воспаряем вширь

И падаем от тяжести привеска,

От груза наших добровольных гирь,

Мы драпируем способами всеми

Свое безволье, трусость, слабость, лень.

Нам служит ширмой состраданья бремя,

И совесть, и любая дребедень.И. Гете "Фауст"

Интеллектуальные задачи, которые решает юный спортсмен в процессе спортивной деятельности, чрезвычайно вариативны и подчинены специфике вида спорта и/или вида деятельности. В работах ряда исследователей (Т. Т. Джамгаров, А. Ц. Пуни, 1979; Б. Н. Смирнов, 1996) представлено, что различные препятствия, возникающие в спортивной деятельности, – физические, технические, тактические, психологические – требуют различных средств преодоления. Так, для успешного прохождения одних препятствий необходимы адекватные интеллектуальные решения, для других – достаточные спортивные навыки (определенный уровень технико-тактической подготовленности), для третьих – общая физическая подготовленность, для четвертых – умения и навыки преодоления нежелательных эмоциональных реакций и состояний. Таким образом, интеллектуальная активность в условиях спортивной деятельности опосредована психоэмоциональной устойчивостью спортсмена, способностью к произвольной регуляции состояний, уровнем волевого развития личности.

В условиях контрольно-соревновательной деятельности юных единоборцев задачи могут быть сформулированы следующим образом: добиться превосходства над соперником в конкретном игровом эпизоде, осуществить сознательный выбор и использование эффективного игрового приема.

Интеллектуальные задачи тренировочной деятельности юных фехтовальщиков могут звучать так: осуществить серийное выполнение отдельных приемов, обусловленных действий; выполнить моделирование комбинаций обусловленных атак и контратак, приемов передвижений при нормировании количества выполняемых серий; применить действия на основе реагирований с выбором и переключением, устойчивости к помехам; провести последовательное чередование заданных действий в типовых ситуациях; осуществить произвольное чередование взаимозаменяемых действий в заданных ситуациях; выполнить взаимодействия оружием или их компонентами на основе тактильных реагирований; выбрать сектор нанесения укола (удара) в атаках (ответах) на основе идеомоторных представлений.

Юному спортсмену чрезвычайно важно осознавать необходимость организации восстановительно-рекреационной деятельности, которая воплощается в интеллектуальных задачах: восстановить работоспособность индивидуально адекватными средствами и методами; снять психологическое напряжение средствами психогимнастики; разработать программу восстановительных мероприятий в структуре микроцикла тренировочных нагрузок и других.

Интеллектуальные задачи учебной деятельности (на примере спортивного ориентирования) могут быть представлены в следующих формулировках: приспособление местности к карте, выделение существенных и несущественных признаков и другие.

Во взаимодействии с юным спортсменом детскому тренеру важно подчеркнуть ключевой смысл интеллектуальной задачи, позволяющий юному спортсмену в сотрудничестве с педагогом:

1) предположить вероятный состав интеллектуальных действий для достижения цели деятельности;

2) спроектировать логику и алгоритм достижения цели, предвосхищая способы решения интеллектуальных задач спортивной деятельности;

3) обеспечить текущий контроль качественно-количественных параметров деятельности и своевременную их коррекцию.

Многие авторы занимались классификацией задач. Так, в рамках операционального подхода сенсорные задачи были охарактеризованы: как задачи опознания (Эджет, Янтис, 1997); задачи локализации (Эджет, Янтис, 1997); задачи различения (Гусев, Измайлов, Михалевская, 2005); задачи обнаружения (Гусев, Измайлов, Михалевская, 2005) и другие. В связи с тем что интеллектуальные задачи в условиях спортивной деятельности носят комплексный характер, мы предлагаем рассмотреть их в представленных ниже аспектах.

Обратим внимание, что содержание и пути решения интеллектуальной задачи юным спортсменом определяются ведущим смыслом его действий и связаны со следующими позициями:

– степенью субъективной личностной значимости (сверхзначимая – самая важная, остальные задачи на ее фоне выглядят второстепенными; значимая – юным спортсменом еще не определена последовательность решения значимых интеллектуальных задач, может возникнуть ценностный конфликт; незначимая – задача решается только потому, что внешне мотивирована тренером, другими влияющими на личность людьми);

– степенью сложности выполняемой задачи, комплексности решения интеллектуальной проблемы (в процесс решения задачи включаются различные уровни организации и регуляции деятельности, критерии многогранны и сложны; см. табл. 1);

– характером ограничений, определения лимита временных и пространственных параметров действий (конкретная интеллектуальная задача, такая как отбор шайбы в хоккее, должна быть решена только на индивидуально максимальной/определенной скорости; бросок в кольцо пространственно лимитирован объемом/площадью защитных действий команды-соперника) – чем больше пространственно-временных ограничений, тем сложнее интеллектуальная задача;

– направленностью вида спортивной подготовки (например, в тактической подготовке – разработка тактической схемы обыгрывания соперника в спарринге; в физической подготовке – определение индивидуально оптимального порога развивающей нагрузки; в психологической – проявление психологической устойчивости к вербальному поведению (подсказкам) тренера соперника как к сбивающему фактору);

– содержанием вида деятельности (интеллектуальная задача решается на фоне: коммуникации, игры, обучения, контроля, тренировки, рефлексивной оценки, осуществления восстановительных мероприятий, организации полноценного отдыха, соревнования, организации субъектно заданной деятельности и других);

– характером (возможностью) применения имеющегося ментального/двигательного опыта. Интеллектуальная задача всегда характеризуется новизной в развитии личного интеллектуального опыта юного спортсмена, а деятельность в подавляющем большинстве случаев носит проблемный характер. Соответственно, в интеллектуальную задачу включен анализ возможностей по применению имеющегося ментального/двигательного опыта: либо преобразующего алгоритм деятельности (выполнение известного действия/комбинации в новых, более сложных условиях; от оценки поведения партнера по команде к рефлексивной самооценке), либо создающего новые/оригинальные творческие решения(определив сильные стороны технической готовности звена/партнеров по команде, разработать тактическую комбинацию атаки ворот соперника);

– способом организации процесса решения интеллектуальной задачи: индивидуально и командно. При индивидуальном способе юный спортсмен проявляет игровую инициативу, осуществляет ключевой тактический прием, способствующий изменению картины тактического преимущества команды; инициативно проявляет научно-поисковую активность в подготовке теоретического материала к учебно-тренировочному занятию. При командном способе юный спортсмен демонстрирует умение организовывать коллективную деятельность, рационально распределять задания для решения интеллектуальной задачи: в условиях учебно-лагерных сборов организовать проведение восстановительно-рекреационных мероприятий; в условиях формирования целостного представления о технике исполнения движения использовать ролевое распределение заданий для презентации или наилучшего показа; в условиях вербального сопровождения и раскрытия закономерностей движения; в условиях анализа возникновения вероятных ошибок и других.

Согласно данным исследований Я. В. Васильева (1984), метод совместного решения задач "связан с рациональным построением единой ориентировочной основы действий" при одновременном исполнении специфических функций, связанных с амплуа. Смена "игровых" ролей, по мнению автора, "обеспечивает формирование единого понимания проблемных ситуаций, одной "точки зрения" для всех участников взаимодействия". При таком подходе возрастает количество согласованных "принимаемых единых решений группой спортсменов при индивидуальном решении". П. К. Анохиным (1962) был представлен активно-поисковый выбор решения задачи на основе ассоциативных связей, возникающих между имеющимся опытом и текущей информацией о ситуации.

Решение интеллектуальных задач обладает содержательной самостоятельностью на каждом этапе:

1) вовлечения в интеллектуальную деятельность;

2) целеполагания (определение цели деятельности, формулирование задач, обеспечивающих достижение целенаправленных результатов);

3) проектирования действий (рефлексивная оценка личных (командных) возможностей в достижении поставленной цели; выбор путей реализации интеллектуальных задач с учетом ожидаемого результата);

4) осуществления деятельности в условиях текущей оценки степени адекватности избранных действий и их последующей коррекции;

5) анализа результатов действий и сравнения их с поставленными целями (рефлексивное соотнесение оценки и самооценки текущей деятельности; осуществление деятельности в условиях осознания результатов оперативной оценки и самооценки.)

Совершенствуя рефлексивную культуру юного спортсмена, тренер-преподаватель создает предпосылки к развитию способности определять ресурсы, при помощи которых будет решена интеллектуальная задача: психические функции (восприятие, внимание, мышление, память, представление, воображение и другие), активизация которых приводит к желаемому результату; конкретные операции (переориентация сенсорных датчиков в сторону наблюдаемых объектов, кодирование и другие); направленность действий (на контроль, оценку, коммуникативную толерантность, игровую активность, тренировочную задачу, анализ ощущений для создания образа двигательного действия и другие).

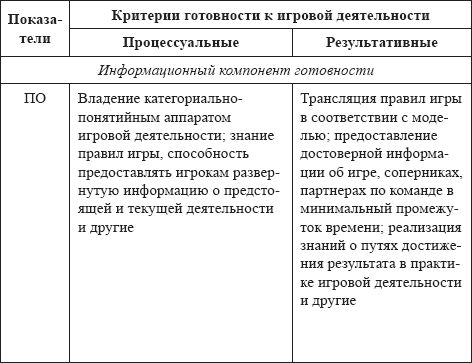

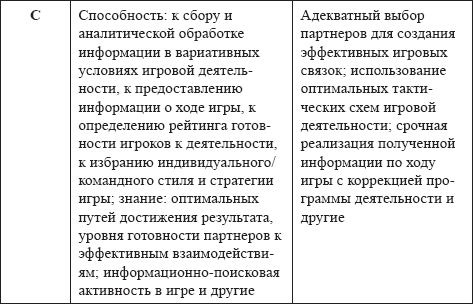

Тренер выбирает такие критерии оценки деятельности юного спортсмена, которые отражают смысл и содержание интеллектуальных задач в условиях конкретной спортивной деятельности. В табл. 5 представлен фрагмент критериальной базы оценки интеллектуальной готовности к игровой деятельности юного спортсмена.

Таблица 5. Критерии оценки интеллектуальной готовности подростка к осуществлению игровой деятельности как основания для разработки содержания интеллектуальных задач. Фрагмент

Примечание: ПО – критерии, приближенные к объективной оценке; С – субъективные критерии.

Подобным образом вырабатываются критерии интеллектуальной готовности к коммуникативной, учебной, контролирующе-оценочной, тренировочной, рефлексивной, восстановительно-рекреационной, организационной, соревновательной деятельности юного спортсмена.

Эффективность решения интеллектуальной задачи юным спортсменом во многом зависит от ее сенсорной сложности. В рамках совершенствования средств и методов психодиагностики

А. Н. Леонтьевым и А. Н. Гусевым (2004) был предложен структурный анализ задач различения/обнаружения порогового сигнала на примере метода "да/нет" с точки зрения объектной детерминации – условий сенсорной задачи. Авторы выделили специфические особенности пороговых задач, сходных по условиям исполнения с интеллектуальными задачами спортивной деятельности. Среди них:

1. Значительный дефицит сенсорной информации, который обусловлен либо малой интенсивностью стимула, либо незначительными различениями стимулов.

В спортивной деятельности малая интенсивность стимула, например, проявляется в условиях:

– недостаточности информации или ее однократного предъявления, затрудняющего распознавание сущности интеллектуальной проблемы;

– чрезмерно высокой/низкой мотивации достижения, создающей помехи либо ослабляющей концентрацию внимания и актуализацию необходимых когнитивных функций;

– пороговых показателей стимулов, минимально актуализирующих когнитивные функции и других.

Незначительные различения стимулов в детско-юношеском спорте создают вероятность ложных выборов, влияния помех, препятствующих адекватной интерпретации информации, влекут за собой невозможность распознать начальную фазу в исполнении технико-тактического приема и другие.

2. Преимущественно случайный характер предъявления стимулов в большей мере проявляется в соревновательной деятельности ситуативных видов спорта, а также в игровой, коммуникативной, учебной, тренировочной деятельности. Юный спортсмен (1) не знает, (2) не всегда предвосхищает либо (3) ожидает в вероятностном отрезке времени момент постановки интеллектуальной проблемы. Фактически интеллектуальная готовность к принятию, когнитивной обработке, анализу, выбору пути решения интеллектуальной проблемы выступает адаптационным ресурсом, позволяющим решить интеллектуальную задачу.

3. Высокий и часто навязанный темп предъявления стимулов и осуществления ответных реакций обусловливает значительную информационную нагрузку на наблюдателя, являющегося и исполнителем. В видах спорта с относительно стандартизированной программой соревновательного упражнения (спортивная гимнастика, акробатика (прыжки), фигурное катание на коньках (одиночное), прыжки и метания (легкая атлетика), тяжелая атлетика) данные особенности проявляются незначительно.

4. Ограниченная подвижность наблюдателя, в условиях спортивной деятельности представлена как ограниченная подвижность исполнителя, вызванная противодействием соперников, проявляется в соревновательной деятельности, осуществляемой в условиях жесткого физического контакта в совместно-взаимосвязанных (футбол, хоккей, регби, ручной мяч, баскетбол, водное поло) и совместно-индивидуальных действиях (бокс, борьба, фехтование).

Представленные две первые особенности пороговых задач вызывают у исполнителя, по мнению А. Н. Гусева, "чувство высокой информационной неопределенности, а две последние принуждают его задействовать ресурсы внимания (концентрация и распределение) на стимульном потоке" [83].

А. Н. Гусев (2004) выделил взаимосвязь факторов, обеспечивающих эффективность выполнения сенсорной задачи, обратив внимание на обусловленность результата взаимодействием личностных и ситуативных переменных на надоперациональном уровне и взаимовлиянием активации и усилий субъекта на операциональном уровне.