5.4. Общая, специальная и специфическая интеллектуальная подготовка юного спортсмена во взаимосвязи с психологической и тактической подготовкой

Если ты хочешь изобразить одного, говорящего среди многих, то позаботься обдумать тему, на которую он должен рассуждать, и приспособить в нем все жесты, относящиеся к этой теме.

Леонардо да Винчи

Интеллектуальные способности, задействованные в спортивной деятельности подростка, содержательно и объективно детерминированы, с одной стороны, условиями деятельности, а с другой – комплексом требований к субъекту деятельности, предъявляемых данными условиями. Эти требования характеризуются: в процессуальном аспекте – осуществлением адекватных ситуации интеллектуально опосредованных действий в соответствии с текущими задачами деятельности; в результативном аспекте – достижением заявленной цели в условиях проявления подростком-спортсменом необходимых интеллектуальных способностей (А. Ц. Пуни, 1959; Т Т Джамгаров, 1979; О. И. Камаев, 2000; Ч. Т. Иванков, 2001; Е. В. Федотова, 2001; Б. П. Яковлев, 2001; О. И. Павлова, 2005; Ю. В. Воронов, 2009; А. В. Родионов, 2008; и другие).

Раскрытие направленности интеллектуальной подготовки юного спортсмена через призму философских категорий единичного, особенного и всеобщего позволяет выделить содержательное различие между общей, специальной и специфической интеллектуальной подготовкой. Так, общая интеллектуальная подготовка юного спортсмена ориентирована на формирование интеллектуальных способностей, востребованных во всех видах спорта, и прежде всего она связана: с развитием когнитивных функций, освоением способов и исполнительских стилей в различных видах спортивной деятельности, формированием информационной компетентности в спортивной деятельности; с мотивационно-ценностным отношением к учебно-тренировочному процессу и соревнованию в целом; с совершенствованием способности к обучению и формированию вариативных двигательных навыков на базе различных элементов видов спорта; с развитием эмоционально-волевого и регулятивного компонентов интеллектуально опосредованной спортивной деятельности.

Специальная интеллектуальная подготовка направлена на развитие интеллектуальных способностей, позволяющих наиболее эффективно приспосабливаться к условиям спортивной деятельности в избранном виде спорта или группе видов спорта. Психофизиологические особенности (реакция на движущийся объект, лабильность нервной системы и другие) выступают основанием к более или менее успешному проявлению интеллектуальных способностей. И частные когнитивные функции позволяют осуществлять операции, решать специальные интеллектуальные задачи в соревновательных условиях и приближенных к соревновательным (восприятие дистанции юным баскетболистом, оценка темпоритмовых характеристик деятельности спарринг-партнера в борьбе, слежение за определенным соперником, сохраняя объем внимания, взятие инициативы на себя в спортивной игре, принятие рационального решения и другие).

Специальная интеллектуальная подготовка направлена на универсализациютребований к содержанию компонентов соревновательной готовности подростка в виде спорта, освоению широкого диапазона операций и действий, позволяющих в конкретных околоэкстремальных условиях соревнования выступать механизмом приспособления к частной ситуации и отбирать целесообразные способы решения интеллектуально опосредованной задачи.

В большинстве видов спорта подросток к 15–16 годам должен овладеть полным объемом технических элементов, освоить технико-тактический арсенал, позволяющий успешно решать интеллектуальные задачи различными способами с учетом вариативных требований соревновательной деятельности, и постоянно совершенствоваться избранном и иных амплуа. По мнению В. Е. Даева (2007), "комплекс доминантных показателей в структуре соревновательной деятельности характеризуется их стабилизацией в 16–17 лет". И если в специальной интеллектуальной подготовке подростков-спортсменов просматривается стилевое многообразие деятельности (юные легкоатлеты-бегуны осваивают технико-тактические особенности бега на смежных дистанциях, борцы совершенствуют исполнительское мастерство в других видах единоборств), то основным подходом к организации специфической интеллектуальной подготовки в определенном амплуа выступаетиндивидуализация. Данное направление позволяет сформировать индивидуальный стиль деятельности подростка с учетом комплекса личностно обусловленных интеллектуальных, психомоторных, функциональных способностей.

Соотношение общей, специальной и специфической интеллектуальной подготовки обусловлено: этапом многолетней спортивной подготовки; этапом подготовки в структуре макроцикла; направленностью мезо– и микроцикла тренировочных нагрузок, определяющей содержание образовательного материала. Так, исследуя содержание интеллектуальной подготовки, прежде всего целесообразно рассмотретьсоотношение психологической, тактической и интеллектуальной подготовки юного спортсмена.

Теоретико-методические аспекты организации психологической, интеллектуальной, тактической подготовки юных спортсменов раскрывают сущность происходящих процессов и явлений "от общего к частному", например: общее понятие о тактике; особенности тактической подготовки в избранном виде спорта; частная (единичная) характеристика тактических действий в определенном амплуа. Практика реализации тактических действий в условиях спортивной деятельности опирается на реально существующие психолого-педагогические ситуации, которые возникают в ходе тренировки или соревнования. Только конкретная ситуация позволяет ответить на вопрос: "Как осуществить тактически целесообразное действие?" Соответственно, и решаемая тактическая задача конкретна, узконаправленна и несет интеллектуальную нагрузку.

В содержание психологической подготовки как более частные компоненты встраиваются интеллектуальная и тактическая. Соответственно, объем содержания каждого из видов подготовки в общей массе представлен следующим соотношением: психологическая подготовка > интеллектуальная подготовка > тактическая подготовка. Тактическая подготовка является частью интеллектуальной и психологической. При этом конкретная тактическая задача может быть решена посредством эффективного проявления интеллектуальных и психомоторных способностей.

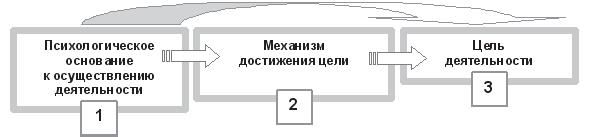

Несмотря на то что в структуру психологической подготовки входят интеллектуальная и тактическая (от большего объема к меньшему), с позиции деятельностного подхода и анализа конкретной психологической ситуации место и ведущая позиция видов подготовки определяются направленностью деятельности. Это происходит потому, что виддеятельности обусловливает содержание целидеятельности иопределяет ведущий видподготовки (психологическая, интеллектуальная, тактическая) (рис. 15).

Обратим внимание на место тактической подготовки с учетом различной направленности моделирования развивающих ситуаций в детско-юношеском спорте:

Рис. 15. Алгоритм организации деятельности юного спортсмена в видах подготовки: психологической, интеллектуальной, тактической

1. Если ведущим процессом и видом деятельности юного спортсмена является психологическая подготовка, а тактическая схема деятельности выступает способом формирования (механизмом достижения цели) заданной тренером психологической способности, то тактическая подготовка входит в структуру психологической. Например, целью совместной деятельности тренера и подростка-спортсмена является развитие решительности у последнего. Для актуализации данного качества важна психологическая ситуация, которая моделируется при применении определенной тактической комбинации или схемы действий. В данной ситуации тактическая комбинация выступает средством, формой, механизмом достижения цели.

2. Если условием для решения тактической задачи является активизация психологических способностей (например, психологической устойчивости к навязыванию тактики спортивного поединка) и при этом в тактической задаче оцениваются и качество процесса, и достигнутый результат, то психологическая подготовка входит в структуру тактической. Если цель сформулирована в контексте "Решить тактическую задачу…", а психологические, интеллектуальные способности при этом, как и тактические комбинации, являются способом (механизмом) достижения данной цели, то мы рассматриваем процесс тактической подготовки, поскольку в данной ситуации действия тренера и юного спортсмена подчинены достижению цели именно тактической подготовки.

Эффективность решения задач тактической подготовки обусловлена уровнем развития интеллектуальных способностей, помехоустойчивости, степени сформированности волевых качеств, и все эти компоненты содержательно представляют собой первый блок – психологическое основание к деятельности, которое является предпосылкой к достижению цели. Психологическим основанием к осуществлению деятельности (см. рис. 15) могут выступать: интеллектуальные способности (психофизиологические показатели; когнитивные функции: ощущение, восприятие, внимание и другие; когнитивные стили и другие), отдельные психологические способности или комплекс психологических способностей.

Соотнесение видов подготовки юного спортсмена позволяет выделить следующую закономерность: интеллектуальная подготовка сопровождает физическую, техническую, тактическую, психологическую и другие, выступая в большей мере психологическим основанием, условием и механизмом достижения цели, в меньшей – целью спортивной деятельности.

Кроме того, в хронологическом аспекте интеллектуальная подготовка значительно раньше тактической входит в структуру деятельности юного спортсмена, поскольку ее содержание опосредовано целями перечисленных видов подготовки и без оптимального развития интеллектуальных способностей невозможно решение задач физической, технической, тактической, психологической и других видов подготовки.

Условия осуществления соревновательной деятельности влияют на характер специальной интеллектуальной подготовки подростка-спортсмена. Специальная интеллектуальная подготовка ориентирована на формирование готовности к соревновательной деятельности, проистекающей в условиях: жесткого физического контакта на фоне совместно-взаимосвязанных (1) или совместно-индивидуальных (2) действий; физического контакта на фоне совместно-взаимосвязанных (3) или совместно-индивидуальных (4) действий; условного физического контакта на фоне совместно-синергетических (5), совместно-последовательных (6) или совместно-индивидуальных (7) действий; отсутствия физического контакта на фоне совместно-взаимосвязанных (8) или совместно-индивидуальных (9) действий [220]. Данные условия определяют характер соперничества, ограничений в реализации интеллектуально опосредованных действий.

Вероятностный характер соревновательной деятельности объединяет спортивные игры и единоборства в группу ситуационных видов спорта, соответственно, в ряду значимых выступает способность решать интеллектуальные задачи в постоянно меняющихся условиях деятельности.

Моделирование специальной интеллектуальной подготовки осуществляется посредством применения средств, форм и методов, максимально-приближенных к соревновательным. В процессе подбора развивающих методов для моделирования соревновательных ситуаций целесообразно выделять факторы, приближенные к объективным и субъективные. Факторы, приближенные к объективным, характеризуют минимум объективно существующих требований к осуществлению соревновательной деятельности, среди них: положение о проведении соревнования, правила соревнований и другие.

К субъективным факторам, часто усложняющим условия деятельности и рассматриваемым как помеховлияния, лимитирующие уровень проявления интеллектуальных способностей, можно отнести: подвижность психоэмоциональных проявлений партнеров по команде, тренеров, соперников, значимых близких, зрителей; присутствие многочисленных болельщиков, не всегда благожелательно настроенных; субъективную оценку правильности и неправильности действий соперников и судей; некорректные установки тренера и другие. Данные факторы, по мнению Б. П. Яковлева (2000), актуализируют значимость развития компонентов эмоционального и социального интеллекта подростка-спортсмена, проявляющихся: в отношении к себе, к другим, к деятельности; в самооценке, уровне притязаний, эмпатии, коммуникативной толерантности, ассертивности; в социально-психологической адаптации; в психологической атмосфере в коллективе; в групповой сплоченности; в социальной креативности; в особенностях отношений "тренер – спортсмен", "ребенок – родитель". Достаточный уровень их сформированности способствует более успешной реализации когнитивных функций и стилей деятельности.

При рассмотрении условий интеллектуально опосредованной спортивной деятельности можно выделить их особенные характеристики в различных видах спорта. На примере трех групп видов спорта покажем различие условий деятельности подростка-спортсмена.

В спортивных играх (1) условия представлены: информационной неопределенностью; дефицитом времени и пространства; необходимостью держать в поле зрения сразу несколько объектов, проявления контрольных функций психомоторики, внимания, перцепции; невозможностью точно предугадать характер, количество и последовательность действий; большим объемом, разнообразием, сложностью и импровизационностью различных по скорости, способам и направлениям действий и перемещений (от 500 технико-тактических действий за матч) в различных ситуациях коллективного взаимодействия; необходимостью дифференцировать усилия. Особенности спортивно-игровой деятельности, по мнению О. П. Топышева (1989), также определяются: непрерывностью деятельности, связанной с непременной активностью каждого игрока; необходимостью проявления инициативы и ее перехвата; соотношением сил, необходимостью проявления превосходства и концентрации сил в месте решающей схватки; активностью в создании численного преимущества над соперником; поддержанием темпа, опережающего действия соперника, и другими. В хоккее с шайбой, согласно результатам А. В. Уфимцева (1999), условия деятельности предполагают: 1) аритмичность и асинхронность движений рук и ног, усложняющих координацию и нарушающих взаимосвязь двигательных навыков передвижения хоккеиста на коньках и владения клюшкой и шайбой; 2) постоянное жесткое (силовое) контактное противоборство игроков противника; 3) высокие скорости передвижения хоккеистов на коньках в относительно малом пространстве.

Условия соревновательной деятельности в единоборствах (2) определяются высоким уровнем требований к проявлению: ориентировки в пространстве и во времени, адекватного ситуации восприятия, скоростной переработки информации, действий при дефиците времени и пространства, принятия эффективного решения и осуществления действий вне зависимости от эмоционального фона соревнований, рефлексивности мышления. Также деятельность побуждает: к принятию и реализации тактических решений в условиях непосредственного контактного противоборства; к неоднократному развитию максимальных физических и психических усилий с учетом вариативно изменяющейся ситуации соревнований; к индивидуально максимальным физическим усилиям на фоне целесообразных технико-тактических действий вне зависимости от текущего результата единоборства с равным и доминирующим соперником.

Условия соревновательной деятельности в бадминтоне и в большом теннисе (парный разряд) (3) характеризуются необходимостью проявления способностей: к распределению зон ответственности; к согласованности действий в условиях быстрой смены ситуаций; к восприятию, оценке и выбору рациональных приемов мяча и волана с высокой скоростью полета (до 100 км/ч и мяча до 500 оборотов/мин); к результативной активности при выполнении деятельности в рваном ритме, в режиме "челночного" бега; к проявлению координационных и кондиционных способностей в ударах/приемах мяча (волана) из различных позиций и исходных положений; к мгновенному определению открытой зоны и точному выполнению подач; к адекватной дифференциации в восприятии пространственно-временных и темпо-ритмовых параметров движения партнера, соперника, ракетки, мяча (волана); к скоростному принятию решения; к поддержанию состояния уверенности, оптимистического настроя; к забыванию вынужденных и невынужденных ошибок партнера и собственных.