1) высота в холке – расстояние от земли до высшей точки холки (палкой);

2) длина туловиша – от плече-лопаточного сустава до седалищного бугра (палкой); у свиней – от затылочного гребня до корня хвоста (лентой);

3) глубина груди – от холки до грудной кости (палкой);

4) ширина груди – за лопатками (палкой);

5) обхват груди – за лопатками (лентой);

6) обхват пясти – в самой тонкой части пястной кости (лентой).

У свиней из перечисленных берут четыре промера – высота в холке, длина туловиша, обхват груди и обхват пясти.

При определении типа телосложения и сравнении экстерьера животных друг с другом вычисляют индексы телосложения. Индексами называют отношение одного промера к другому, выраженное в процентах. Чаще употребляют следующие индексы:

индекс формата: косая длина туловища/высота в холке*100 (растянутости);

индекс компактности: обхват груди/ косая длина туловища*100 (сбитости);

индекс массивности: обхват груди/ высота в холке*100;

индекс костистости: обхват пясти/высота в холке* 100;

грудной индекс: ширина груди/глубина груди*100.

Для глазомерной оценки экстерьера нужно хорошо знать топографию статей животного. При глазомерной оценке осматривают каждую стать в отдельности и экстерьер в целом. Описание статей обычно начинают с

головы и заканчивают конечностями. Особое внимание обращают на достоинства и пороки телосложения. После того как будут осмотрены отдельные стати, определено состояние кожи, развитие мускулатуры и костяка, делают заключение о пропорциональности и гармоничности телосложения животного, выраженности породного типа и направления продуктивности.

Для того чтобы полученное мнение об экстерьере животных выразить в абсолютных единицах, при глазомерной оценке животных (кроме овец) за развитие отдельных статей или группы их начисляют определенный балл. С этой целью для каждого вида животных, а в пределах вида – для животных разного направления продуктивности, разработаны балльные шкалы.

Экстерьер хряков и маток оценивают по стабильной шкале и дают описание основных достоинств и недостатков животных в заводских карточках. К классу элита относят хряков и маток, получивших 90 баллов и более, к I классу – 85–90 баллов и ко II классу – 80–84 балла. Животные, имеющие кратерные соски, менее 12 сосков, сильную иксообразность передних ног, резкий перехват за лопатками или в пояснице, провислую спину, мопсовидность, криворылость, неправильный прикус, оценке не подлежат и выбраковываются из стада.

Оценка и отбор свиней по происхождению

Оценка животных по происхождению является в хронологическом плане наиболее ранней и позволяет ориентировочно оценить животное еще до его рождения.

В родословных наряду с кличками предков указываются основные показатели их хозяйственно-племенной ценности – возраст, живая масса, продуктивность, результаты оценки производителей по качеству потомства и т. д., которые и лежат в основе оценки и отбора животных по происхождению.

Отбор по происхождению заключается в том, что сравнивая родословные животных, выделяют из них тех, в родословных которых больше предков, особенно близлежащих, с лучшими показателями продуктивности, экстерьера; в родословных которых имеются проверенные по качеству потомства мужские предки. Более ценными считаются такие животные, в родословных которых продуктивность от отдаленных предков к ближайшим повышается. Особенно высоко ценятся животные, в родословных которых встречаются выдающиеся по продуктивности животные (рекордисты, чемпионы выставок).

При отборе по происхождению следует обращать также внимание на породность животных, линейную и семейную принадлежность, наличие повторяющихся предков (родственное спаривание).

ОЦЕНКА И ОТБОР ПО ПРОДУКТИВНОСТИ ПЛЕМЕННЫХ СВИНОМАТОК

В практике свиноводства продуктивность племенных свиней оценивают по 2-м опоросам. Для этих целей используют следующие показатели: многоплодие (это среднее число поросят на один опорос), крупноплодность – средняя масса одного поросенка после рождения до первого кормления; молочность (определяется коссвенным путем по массе гнезда поросят на 21 день); выживаемость (% сохранности поросят к отъему); средняя масса 1 поросенка к отъему (2 месяца).

КОЭФФИЦИЕНТ НАСЛЕДУЕМОСГИ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ПРОГНОЗА ЭФФЕКТА СЕЛЕКЦИИ

Фенотип животного зависит от двух факторов – наследственности и условий внешней среды. Одни признаки организма в большей степени обусловливаются наследственностью, другие – условиями внешней среды. Чем сильнее признак зависит от наследственности, тем более полно он передается потомству и поэтому эффективность селекции по этому признаку будет выше.

Долю влияния генотипа на развитие признака называют наследуемостью. Показателем наследуемости признака является коэффициент наследуемости (h2). Он выражается в долях единицы (от 0 до 1) или в процентах (от 0 до 100 %). Чем выше значение h2, тем больше развитие признака зависит от генотипа и в меньшей степени от условий среды. Степень наследуемости признака может быть низкой (h2<0,4), средней (h2= 0,4–0,70) и высокой (h2 > 0,70).

Коэффициент наследуемости определяют разными способами. Одним из

них является определение его через коэффициент корреляции:

h2=2r

Используя коэффициент наследуемости (h2), можно прогнозировать селекционный эффект.

Селекционный эффект – это степень наследственного улучшения нового поколения по сравнению с предыдущим. Для прогнозирования эффекта селекции используют формулу:

SE = (Sd*h2),

где SE – эффект селекции; Sd – селекционный дифференциал, определяемый по разнице между средней продуктивностью отобранных для воспроизводства животных и средней продуктивностью данного стада (популяции); h2 – коэффициент наследуемости.

ОЦЕНКА ХРЯКА ПО КАЧЕСТВУ ПОТОМСТВА

Оценка племенных качеств хряков проводится:

1) по средней живой массе потомков в 2– или 4-месячном возрасте;

2) по продуктивности дочерей;

3) по откормочным и мясным качествам потомства.

Оценку хряков по продуктивности дочерей проводят путем вычисления отклонения (+, -) средних показателей многоплодия и молочности дочерей каждого хряка от средних показателей по стаду (сверстниц) отдельно по первоопороскам и маткам с двумя и более опоросами.

Классы хряков за многоплодие и молочность дочерей определяются по шкале.

Основной оценкой продуктивности хряка считается оценка их по откормочным и мясным качествам потомков, определяемых методом контрольного откорма.

Сущность метода контрольного откорма состоит в следующем: от каждого испытуемого хряка отбирают по 12–16 потомков 2-месячного возраста (по 2 боровка и по 2 свинки из помета каждой спаренной с хряком свиноматки) и откармливают их на специальном рационе до живой массы 100 кг. Учетный период начинают при достижении поросятами живой массы 30 кг.

После снятия с контрольного откорма всех подсвинков забивают для оценки качества их мясных туш.

Оценку хряка по откормочным и мясным качествам потомства проводят по следующим показателям:

1) возраст достижения массы 100 кг;

2) затрата корма на 1 кг привеса;

3) толщина шпика под 6-7-м грудными позвонками;

4) длина туши;

5) вес задней трети полутуши.

Оценка хряков по результатам контрольного откорма заканчивается присвоением им бонитировочного класса по откормочным и мясным качествам по соответствующей шкале.

По результатам оценки хряков по продуктивности дочерей: массе, откормочным и мясным качествам потомков устанавливаются четыре суммарных класса: элита-рекорд, элита, I и II.

Каждому классу присваивается свой условный балл. Суммарный класс животного определяют следующим образом: баллы, соответствующие классу каждого из оцениваемого признака, суммируются, и их сумма делится на число слагаемых. По полученному таким образом\'среднему баллу определяется суммарный класс по шкале.

Пример.

Многоплодие дочерей – 11 поросят (сверстниц – 11).

Молочность дочерей – 50 (сверстниц – 48).

По результатам контрольного откорма получены следующие средние данные: возраст достижения живой массы 100 кг – 190 дней (сверстники

– 197 дней); затраты корма на 1 кг прироста – 3,8 (сверстники – 8,9 к. ед.); длина туши – 95 см (сверстники – 96 см); толщина шпика – 3,6 см (сверстники – 3,5 см); масса полутуши – 10,5 кг (сверстники – 10,5 кг).

Племенные качества хряка: по многоплодию дочерей – нейтральный; по молочности дочерей – улучшатель; по скороспелости – улучшатель; по затратам корма – улучшатель; по длине туши – ухудшатель; толщина шпика – ухудшатель; масса полутуши – нейтральный.

Бонитировочный класс устанавливается по каждому признаку в отдельности, а затем определяется суммарный: по многоплодию – I класс, по молочности – I класс, по скороспелости – элита, по затратам корма – элита, по длине туши – Элита, по толщине шпика – II класс, по массе полутуши – элита.

Суммарный класс определяется после присвоения каждому классу условного балла: многоплодие – 3, молочность – 3, скороспелость – 4, затраты корма – 4, длина туловища – 4, толщина шпика – 2, масса полутуши – 2. Сумма баллов – 22. В среднем – 22: 7 признаков = 3,1. Хряк I класса.

Методы разведения свиней

Методы разведения сельскохозяйственных животных подразделяются на следующие: чистопородное разведение, скрещивание и гибридизацию. Чистопородное разведение – спаривание животных, принадлежащих к одной породе. Животные, полученные в результате такого спаривания, называются чистопородными. Благодаря чистопородному разведению сохраняются и совершенствуются ценные породные качества животных, создаются высокопродуктивные породы.

При чистопородном разведении применяют два метода спаривания: инбридинг (родственное), аутобридинг (неродственное).

Под родственным понимают спаривание животных, имеюших общих предков до пятого поколения. Потомство, получаемое в результате родственного спаривания, называют инбредным.

Основная цель родственного спаривания – сохранение в потомстве наследственных особенностей какого-либо выдающегося предка. Инбридинг проводится направленно и только при использовании выдающихся животных, с тем чтобы их признаки закрепились у особей новой генерации.

Неумелое использование инбридинга, особенно на протяжении ряда поколений, приводит к инбредной депрессии, которая проявляется в ослаблении конституции животных, понижении их жизнеспособности, уменьшении скорости роста, многоплодности, продуктивности. Чем дольше применяется инбридинг, чем ближе при этом степень родства, тем отчетливее будут проявляться последствия инбредной депрессии. Степень инбридинга определяют по родословной. Согласно способу учета, предложенному А. Шапоружем, степень родства спариваемых животных определяют путем установления рядов родословной, в которых встречается общий предок, считая первым рядом отца и мать.

Анализируя родословные, клички одних и тех же предков отмечают одинаковыми условными знаками.

При наличии в материнской и отцовской стороне родословной одного и того же общего предка до пятого поколения считается, что животное получено в результате инбридинга.

В зависимости от распределения генетического материала общего предка среди инбредных потомков, повышение гомозиготности их генотипа, наиболее вероятного рождения инбредных животных с наследственным материалом предка варианты родственного спаривания классифицируются следующим образом:

II–I, II–II, III–I, IV–I – близкородственное спаривание;

II–III, III–II, III–III, II–IV, IV–II – умеренно родственное спаривание;

III–IV, IV–III – умеренно отдаленное родственное спаривание;

IV–IV – отдаленное родственное спаривание.

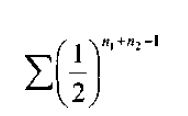

С. Райт разработал другой способ

определения степени родственного спаривания – вычисление

коэффициента инбридинга, или коэффициента возрастания гомозиготности F:

(1+/J,

где n, – ряд в родословной, в котором встречается общий предок с материнской стороны;

n – яд в родословной, в котором встречается общий предок с отцовской стороны;

f – коэффициент возрастания гомозиготности, вычисленный для того повторяющего предка, который сам был получен в результате инбридинга; Z – знак суммирования показывает, что коэффициенты возрастания гомозиготности, вычисленные по каждому повторяющемуся предку, надо сложить, чтобы получить общий коэффициент.

Коэффициент инбридинга выражается в долях единицы или в процентах. Он показывает вероятность перехода одной аллельной пары генов общего предка в гомозиготное состояние у инбредных потомков.

Одним из методов чистопородного разведения животных является их разведение по линиям.

Линия – качественно своеобразная группа племенных животных, происходящих от выдающегося производителя. Линии подразделяются на заводские, генеалогические, ложные, инбредные, синтетические, специализированные. Заводская линия отличается от генеалогической и ложной тем, что животные этой линии создаются путем целенаправленного отбора и подбора. Заводская линия – это линия общепородного значения, апробированная и получившая одобрение, плановая.

Разведение животных по линиям предусматривает создание группы животных, дающих наиболее ценное потомство, поддержание их типа в ряде поколений, получение и использование ценных животных, сходных между собой как по фенотипу, так и по генотипу. Основная цель разведения животных по линиям – сохранение у потомков фенотипических и генетических особенностей выдающихся по продуктивным и племенным качествам животных.

Межпородное скрещивание является одним из методов разведения сельскохозяйственных животных. При межпородном скрещивании спаривают между собой животных разных пород. Его используют для улучшения существующих, создания новых пород, а также для получения пользовательных животных. В зависимости от поставленной цели выделяют следующие методы межпородного скрещивания: промышленное, переменное, поглотительное (преобразовательное), вводное (прилитие крови) и воспроизводительное (заводское).

Потомство, получаемое при межпородном скрещивании, принято называть помесями – 1, 2, 3-го и других поколений. Для помесей разных поколений принято вычислять кровность, или так называемые доли крови, отображающую долю наследственного материала скрещиваемых пород у помесного потомства.

Кровность помесей выражается в дробных числах (1/2, 3/4, 5/8 и т. д.).

В основе установления кровности помесей лежит обстоятельство, учитывающее, что каждый потомок получает половину наследственного материала от отца и половину от матери. Так, если одну из скрещиваемых пород обозначить А, вторую Б, то помесное животное будет иметь наследственный материал (А+Б)/2. Для выражения долей крови в дробях одна из пород принимается за 0 (А-0), вторая – за 1 (Б-1). Кровность помиси первого поколения будет: (0+1)/2=1/2, т. о. есть у помесей первого поколения 1/2 наследственных факторов материнской породы и 1/2 – отцовской.

Промышленное скрещивание. Применяют промышленное скрещивание для получения высокопродуктивных пользовательных животных. Особенно широко оно применяется в мясном скотоводстве, свиноводстве, бройлерном птицеводстве. Сущность промышленного скрещивания сводится к получению помесей первого поколения и использованию их для получения продукции (например, мяса).

Кровность помесей 1-го поколения будет:

(0+1) /2 = 1/2;

1/2 – крупной белой породы,

1/2 – породы ландрас.

Переменное скрещивание . Применяют для получения пользовательных животных с сохранением эффекта гетерозиса в нескольких поколениях. Оно может быть простым и сложным.

При простом переменном скрещивании используют две породы, при сложном – три и более.

Сущность простого скрещивания сводится к следующему: получают помесей первого поколения. Луших помесных маток оставляют, все остальное поголовье используют для получения от них продукции. Оставленных помесных маток спаривают с производителями какой-нибудь

из родительских пород, предположим материнской. Лучших помесных маток 2-го поколения оставляют и спаривают с производителями отцовской породы, маток 3-го поколения – с производителями материнской породы; 4-го – отцовской и т. д.

Помеси 1-го поколения будут иметь кровность:

(0+1)/2= 1 /2;

1/2 – крупной белой породы,

1/2 – породы ландрас.

Помеси 2-го поколения:

((1/2)+1)/2 = 3/4; ((1/2)+0)/2 = %;

3/4 – крупной белой породы,

1/4 – породы ландрас.

Помеси 3-го поколения:

((1/4)+1)/2 = 5/8; (3/4)+0)/2 = 3/8;

3/8 – крупной белой породы,

5/8 – породы ландрас.

Поглотительное (преобразовательное) скрещивание. Его применяют для коренного улучшения малопродуктивных пород животных. При поглотительном скрещивании маток малопродуктивной породы (улучшаемой) спаривают с производителями высокопродуктивной (улучшающей) породы. Помесных маток первого, второго и третьего поколений спаривают с производителями улучшающей породы. Помесей 4-го поколения, которые приобретают сходство с чистопородными животными улучшающей породы, разводят "в себе".

Вводное скрещивание (прилитие крови). Вводное скрещивание применяют для улучшения отдельных признаков (живой массы, жирномолочности и т. д.) у животных высокопродуктивной породы через посредство производителей другой, улучшающей, породы. Сущность его заключается в однократном скрещивании маток улучшаемой породы с производителями улучшающей. Лучших помесных маток 1 и 2-го поколения, удовлетворяющих предъявляемым требованиям, спаривают с производителями улучшаемой породы. Помесей третьего поколения разводят "в себе".

Воспроизводительное (заводское) скрещивание применяют для создания новых пород животных. При участии в скрещивании двух пород его называют простым, более двух пород – сложным. В основе заводского скрещивания лежит комбинативная изменчивость, т. е. совмещение ценных наследственных особенностей нескольких пород в одной. Чаще всего воспроизводительное скрещивание заканчивается получением помесей второго и третьего поколения с последующим разведением "в себе".

МЕЧЕНИЕ СВИНЕЙ И ЗООТЕХНИЧЕСКИЙ УЧЕТ

Ведение зоотехнического учета немыслимо без присвоения кличек, нумерации и мечения животных. Правильное и своевременное мечение, нумерация и присвоение кличек – важнейшее условие успешной племенной работы.

Свиней метят татуировкой, выщипами на ушах и бирками. Татуировку применяют на свиньях белой масти. Мечение выщипами на ушах может быть использовано на свиньях любой масти.