Часто можно слышать: "Хватай ее, хватай под жабры!" Какую-то другую рыбу, можно, но не щуку. Жаберные крышки тут же промнутся, и ваши пальцы увязнут между жабрами, которые изнутри усеяны острыми костяными тычинками, мало чем отличающимися от зубов во рту. Щук и судаков удобно брать сверху за глазницы, погружая в них большой и указательный пальцы. Очень большую щуку, при этом, следует прижать другой рукой к себе, чтобы ограничить ее движения. Иначе, резко изогнувшись, она повыворачивает вам пальцы.

Щука и карась – любимые персонажи русских сказок. Им и стихи посвящают…

В затоне мутном, под покровом ночи

Стоит она, властительница вод.

Не видел я пленительней картины

Когда она, нарушив хоровод

Речной плотвы, рассеянно, лениво,

И как бы нехотя,

Взмахнет хвостом

И чешуя ее блистательно красива…

Но я отвлекся, право не о том

Хотел писать я.

А о чем не помню,

Забыл, о щуке вспомнив, вот дела.

В затоне том все сумеречно-темно

Пегас рванул,

Ослабли удила,

И не могу я выдавить ни строчки

Все щука, щука, щучая родня.

О чем писал, не помню, только точки

В строках моих выходят у меня…

Так что же щука? Погоди, я знаю

Где ты сокрылась, я тебя найду,

Уже костюм подводный надеваю,

Беру ружье, на озеро иду,

Но, впопыхах, забыл носки и ласты

Тьфу ты зараза, Господи прости.

За все на свете я воздам клыкастой,

Возьму такую, что не донести.

Вот я на берег вышел, без движенья

Стоят деревья, плавни, камыши

И я ступил уже без сожаленья

Туда, где тьма, туда, где не дыши.

Я погрузился, задержав дыханье,

Вода блистала зеленью травы,

Ждал плавников могучих трепыханья,

Но не увидел, вынырнул. Увы.

Еще нырок, от края и до края

Я пересек пустое озерцо

Почти Есенин: "не хочу я рая

А дайте щуку".

Кислое лицо

Мое кричало, обрывая нервы:

Эй, чудо щука, живо отзовись,

Я из тебя наделаю консервы,

Ну, ради Бога, щука появись!

Я вновь нырнул, но рыбы и в помине

Не видел под просветами травы

И вдруг я понял, на электромине

Подорвалась она… Увы!

Теперь мне будет беспросветно сниться

Один и тот же бесноватый сон:

Как буду в пропасть черную катиться,

В последний щуки вслушиваясь стон.

Угорь – во всех отношениях рыба особенная. Для охоты на него используются особые приемы и специальные наконечники. Являясь ночным хищником, угорь день проводит в норах. Из ила (может быть и песок, и глина) торчит обычно одна головка, которая при вашем появлении может и спрятаться. Поразить угря надо хотя бы двумя зубцами наконечника, иначе он порвет себя и уйдет. Удержать руками угря, покрытого толстым слоем слизи, невозможно. Поэтому о специальных наконечниках для охоты на угрей, об оригинальных приемах охоты в траве и подводных пнях, о том, как доставить угря на берег, не упустив, и при этом не лишиться ранее добытой и висящей на кукане рыбы, следовало бы писать отдельную большую главу. Опыт у московских и подмосковных охотников тут богатейший.

Окунь, налим, жерех, линь – достаточно редкие трофеи подводных охотников. Окунь – потому, что наши водоемы заполнены в основном его тугорослой популяцией – "матросиками". Налим слишком хорошо летними днями прячется, жерех все время в движении и у поверхности, то есть там, куда охотник обычно не смотрит. Линь – любитель теплых стоячих вод и тоже довольно редок. Добыть ходового линя трудно, как и карася, но если он уткнулся в густую траву, то задача сводится к тому, чтобы его обнаружить. С какого бы направления охотник не смотрел под водой на линя, широкое тело, покрытое очень мелкой чешуей, выглядит совершенно черным. А на берегу тот же линь – золотисто-зеленый, словно потемневшее, старинное золото.

Налим – единственный пресноводный представитель семейства тресковых. Он хорошо распространен в южных и северных водоемах России, но как трофей охотников довольно редок. Будучи, как и сом, ночным хищником, только меньших размеров, налим имеет возможность лучше спрятаться от врагов и света. Для этого рыба забирается в норы, в пустоты, которые образуются в берегах и на дне, под камнями и бревнами.

Поздней осенью и зимой налимы попадаются на глаза охотнику значительно чаще. Сказывается отсутствие густых зарослей водной растительности, холодная вода, при которой активность налимов возрастает, и приближение нерестового периода. Нерестится эта рыба в самые морозы, обычно в январе. Период нереста сильно зависит от погодных условий. Даже в конце марта мы добывали налимов с икрой. Вероятнее всего, эта рыба уже не станет нереститься, а ее икра в дальнейшем рассосется.

В период нереста и потом всю весну налимов можно встретить открыто лежащими на дне. Иногда по несколько штук вместе. Такой открытый период, возможно, объясняется тем, что налимам не хватает ночи, чтобы в должной мере утолить посленерестовый голод.

Стрелять налимов, если они не висят в траве, на ветках кустов (такое тоже бывает) и не лежат на мягком грунте, необязательно. Вполне можно заколоть. Колоть следует в голову или возле нее, чтобы не проткнуть ненароком желчный пузырь и не испортить нежную, драгоценную печень. У налима весом более двух килограммов лобные кости уже настолько твердые, что лучше не рисковать и выстрелить.

Большинство из приведенных видов рыб обитают в любых наших пресных водоемах и даже в горных реках (о рыбе горных рек рассказывалось выше). Но при этом в новых условиях их поведение может сильно отличаться от описанного выше, и от того, как ведет себя та же рыба, но в другом регионе. Кроме того, очень многое в жизни и поведении рыбьего племени пока не изучено и не поддается какому-нибудь однозначному объяснению. Поэтому самые подробные инструкции не заменят вам личного опыта.

Удача непременно будет сопутствовать внимательному, думающему и анализирующему все происходящее под водой охотнику. Многие из нас ведут дневники, в которых фиксируют каждую охоту: дату, погодные условия, водоем и прозрачность воды, особенности поведения рыбы и, конечно, результат охоты. Я уверен, что без начальных, пусть самых общих знаний, приступать к охоте – серьезное упущение, которое может привести к череде обидных неудач и, в конечном счете, потере интереса к этому увлекательнейшему хобби.

В подтверждение сказанного, приведу свои конкретные наблюдения за поведением, казалось бы, давно и хорошо изученных рыб. Это настоящие "Загадки параллельного мира".

Всю сознательную жизнь я занимаюсь любительской ловлей рыбы и охотой на нее, и всю жизнь не перестаю удивляться совершенству этих творений природы. Все так продумано, гармонично, рассчитано на выживание в самых сложных природных условиях, что невольно начинаешь верить в Создателя. Даже человек, как ни старается уничтожить рыбье племя, абсолютного успеха в этом черном деле добиться не может.

Ихтиологи достаточно хорошо изучили биологию и поведение рыбы. Накапливая свой опыт, и нам, далеким от этой науки пользователям рыбных запасов, подводным охотникам, многое сегодня понятно. Но есть вещи совершенно не объяснимые. Приведу несколько примеров необычного поведения сазанов, которых мы стреляли в разных водоемах и в разное время суток, и потому имеем право на собственные, достаточно достоверные обобщения. Например, нас всегда занимал вопрос: что влияет на миграцию карпа? Причем, с сезонной миграцией все понятно, нас же интересует миграция суточная.

… Сын с друзьями очень хорошо поохотился в самом конце протоки, метрах в 50 от выхода ее в ильмень. Владимир взял около десятка сазанов и немногим меньше его друзья. На следующее утро уже я со своими братьями по оружию охотился в этом же месте и… неудачно. Рыба исчезла. Спрятаться ей там было негде: она именно ушла из протоки. Но в этот раз нам удалось сделать вполне логичное предположение и объяснить такое поведение рыбы.

Дело в том, что в день охоты Владимира был очень сильный, прямо таки штормовой ветер. Дул он со стороны ильменя на протоку, да так, что повернул слабое течение в ней в обратную сторону. Ночью ветер стих, и, когда уже мы приступили к охоте, в природе царила тишь и благодать. Вот мы и предположили, что сильное волнение, при глубине ильменя 0, 5–1 метр, выгнало рыбу с открытой воды в тихую, глубокую протоку. А лишь только ветер стих, она, как по команде, вернулась в ильмень.

Вот это "как по команде" и есть основной, не имеющий ответа вопрос. Кто командует, и каким образом рыбы узнают, что им следует делать? Самое распространенное объяснение – рыбы чувствуют изменение давления. Возможно. Но непонятно, как может повлиять на нее относительно малое изменение атмосферного давления, в то время как сама рыба легко погружается на 10 и 20 метров, то есть подвергается двух и трехкратному увеличению давления? Даже, если она чувствует эти малейшие его изменения, то могут ли они быть столь критичны, чтобы понуждать ее к миграции? На первый взгляд – нет. Однако дыма без огня не бывает, и потому на ум приходит такая мысль: не само изменение давления влияет на поведение рыбы, а другие, вызванные этим фактором, какие-то вторичные процессы. Процессы, так или иначе связанные с условиями ее обитания. Вот, что я имею в виду.

Известно, что рыба лучше чувствует себя в воде, богатой кислородом. С изменением атмосферного давления начинаются движения воздушных масс, ветер поднимает волну, перемешивает верхний слой водоема и насыщает его кислородом. Рыба поднимается ближе к поверхности в благоприятную для себя среду. В свою очередь, вода, насыщенная кислородом, активизирует жизненные процессы рыбы, и та начинает активно питаться. Такова цепочка происходящих процессов, начало которым было положено изменением давления.

Справедливости ради, по поводу предыдущего рассуждения следует сделать оговорку. Дело в том, что ветер сбивает с деревьев, кустов и травы насекомых, которые оказываются на поверхности воды. Рыба поднимается и за ними тоже. На мелких водоемах большая волна взбаламучивает воду, вымывает корм из донных отложений. Этим также объясняется увеличение клева в ветреную погоду.

Вот наблюдения подводных охотников, которые постоянно охотятся на реке Ворона (правый приток Хопра) и очень хорошо эту реку знают. По их утверждению, если атмосферное давление низкое, но стабильное, то рыбы в реке мало. Если давление высокое, то наоборот – много. Но, когда давление падает, то река словно вымирает и рыба полностью куда-то исчезает. Эту закономерность группа охотников проверяла на протяжении нескольких лет и теперь уверена в ней на все сто. В последние пару лет, если давление неожиданно начинало падать, то поездка на охоту просто отменялась. Почему так происходит, у них ответа нет, как нет ответа и на вопрос: "Куда же рыба девается?".

Лично я всегда придерживался мнения, что опытный охотник в небольшой реке рыбу найдет непременно, коли она там имеется. В случае с Вороной было бы глупо полагать, что рыба мигрирует в Хопер и далее в Дон, а потом, с подъемом давления, возвращается обратно. Поэтому вот какое можно дать объяснение неожиданному отсутствию рыбы на куканах у всех охотников. Предположим, что понижение атмосферного давления оказывает на рыбу некое активизирующее влияние. То есть она уходит с мест стоянки и отдыха (из завалов, травы, кустов и т. д.) и находится в подвижном или просто возбужденном состоянии. Такая рыба не станет подпускать к себе охотника и загодя минует с ним встречу, в чем мы много раз убеждались. В результате охотники рыбу не видят и ошибочно полагают, что она куда-то ушла.

Но иной раз (и, увы, совсем не редко!) мы не находим никакого объяснения тому, с чем сталкиваемся под водой.

… Водоем этот находится в Подмосковье, средняя глубина – два метра, сильно заросший водной растительностью, хотя и проточный. Кроме щуки (окуни и плотва – нее счет), главным объектом охоты является карп. Так вот, приезжаем мы с другом в один из осенних дней и буквально всюду встречаем карпов: одиночные рыбины и в ямке на глубине, и в придонной мягкой водной растительности, и в частоколе камыша. Такое охотничье счастье сваливается на нашего брата не часто, и потому на следующий день мы снова на том же водоеме. Погода не менялась, охотились мы в то же самое время суток, видимость не испортилась, и не улучшилась, но впечатление было, что плаваем мы в другом водоеме: совсем не было рыбы. Нигде, ни одной!

Вот мы и спрашиваем сами себя, во-первых, по какой такой причине рыба ушла, но, главное, каким образом эта "команда" дошла до каждой рыбины? Когда рыбы в стае, и они все вдруг сворачивают и уходят в одном направлении, это понятно. Но здесь-то все они были на большом удалении друг от друга и разделены к тому же зарослями травы?

Напоследок приведу еще один показательный охотничий эпизод из этой же серии.

Четверо охотников приехали на одну из астраханских проток, соединяющую два ильменя. Быстренько оделись, и все поплыли в одну сторону, где в другие времена удачно охотились. Часа через три все вернулись пустые. Их водителю, до того ни разу не бравшему в руки ружье, тоже захотелось заглянуть под воду. От гидрокостюма он отказался, рассчитывая немного поплавать да вернуться. Наспех объяснив как обращаться с ружьем и на что натягивать маску, товарищи направили его по протоке в другую сторону.

Проходит полчаса, час, а "голого" охотника все нет. На берегу начали волноваться, так как новичок полез в воду без гидрокостюма и уже наверняка сильно замерз. Да мало ли что еще могло приключиться с новичком? Через два часа стали кричать. И тут со словами: "Чем орать, лучше бы помогли", на берег выбирается наш "чайник", весь обвешанный рыбой. Крупные сазаны, белые амуры и щуки буквально не давали ему подняться из воды. Краткий допрос с пристрастием и вот уже четверо "бывалых" натягивают снова гидрокостюмы и торопятся в воду. Еще через два часа все они выбрались на берег. И все…пустые!

Лично я уже давно убедился в непредсказуемости подводной охоты. Поэтому на вопрос: "Ну, как там охота?", всегда отвечаю: "По разному…". Мастерство и опыт, хорошее снаряжение, знание водоема – это, конечно, важно, и часто именно они предопределяют успешность охоты. Но, как видим, не всегда.

Что еще полезно знать о владениях Нептуна

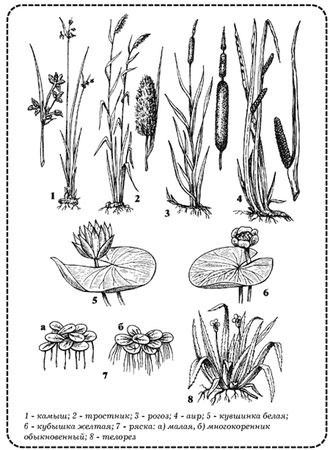

Каждому охотнику хорошо известно, что пресные водоемы – это целое царство различных растений. Некоторые из них растут в прибрежной полосе и на мелководьях, выставляя над водой большую часть стебля с листьями и цветками. Другие плавают, и на поверхности видны лишь цветки. Бывает, что значительная часть водоемов, особенно старые пруды, затянута ряской, кувшинками и другими растениями. Некоторые водоемы кажутся чистыми, "бестравными", однако в них не счесть водорослей – низших растений. Именно они, да еще взвешенные частицы ила оказывают нам медвежью услугу, резко снижая прозрачность воды.

К водорослям относится хорошо известная всем тина. В летнее время большие скопления тины плавают в толще воды и у поверхности. Разнообразные зеленые или синезеленые пленки, войлочные, а также ватообразные наросты на камнях, сваях, ветках – это тоже водоросли. "Цветет" вода – это снова водоросли. Есть микроводоросли и в виде хорошо различимых невооруженным глазом точек, палочек, веточек, стеблей, листиков. Водоросли – один из древнейших представителей растительного мира. Именно они в доисторические времена обогатили атмосферу кислородом и стали родоначальниками не только всего современного растительного, но и животного мира.

В последние годы большое внимание уделяется изучению пресноводных водорослей. Среди них, например, особое место занимает известная хлорелла. В высушенной хлорелле находится 50–60 процентов белка, который все незаменимые аминокислоты. По качеству этот белок можно сравнить с белком пивных дрожжей, соевой и арахисовой муки. Он равноценен белку сухого молока. В хлорелле содержится 10–20 процентов углеводов, значительную часть которых составляет крахмал.

Особенно богаты ценными веществами высшие водные растения. Они содержат азотосодержащие вещества, аминокислоты, алкалоиды, а также крахмал, сахар, жиры, масла, смолу, клетчатку. В их состав входят и такие элементы, как натрий, магний, кальций, железо, калий, алюминий, фосфорная кислота, известь… В молодых стеблях и листьях тростника находится 6, 72 процента сырого протеина, в том числе 5, 01 процента чистого белка, 1, 63 процента сырого жира, 52, 76 процента различных безазотистых экстрактивных веществ, много витамина С и других веществ. В корнях тростника имеется до 50 процентов крахмала, около 6 процентов сахара, 5, 2 процента белка, 0, 9 процента жира.

Таким образом, все водные растения, как низшие, так и высшие, располагают комплексом очень ценных веществ, а следовательно, и ценных качеств. Многие из этих качеств открыты, хорошо изучены, а многие, несомненно, еще будут открыты. И практически все они – и водоросли, и другие водные растения – являются прямо или опосредованно кормом для рыб. Так, водорослями и водными растениями питается большинство гидробионтов (водных организмов), становящихся, в свою очередь, пищей для рыб. Все содержимое кишечника личинок поденки состоит из тканей осоки, роголистника, рдеста, других растений. Ручейники, а их более сорока видов, активно поедают нижние части растений, растениями питаются личинки хиромонид, различные ракообразные и другие организмы. Водные растения для многих из них служат не только кормом, но и убежищем, и жилищем.

Водорослями и водными растениями питаются многие рыбы на разных стадиях развития, начиная от личинок и кончая взрослыми особями. В настоящее время в литературе описано 47 видов и подвидов рыб, которые питаются или могут питаться водными растениями. Излюбленными растениями, например, белого амура являются такие, как рдест гребенчатый и нитевидный, элодея, роголистник, уруть, ряска малая и трехдольная, лягушатник, а также донные мхи, молодые побеги тростника, рогоза и другие. Растениями и водорослями питаются карп, лещ, карась, плотва, окунь, голавль и другие. Многие рыболовы-любители успешно ловят ту или иную рыбу (например, плотву) на водоросли и водные растения.