Впоследствии при продувках модели самолета в аэродинамической трубе было установлено, что причиной катастрофы мог стать флаттер. Суть этого явления состоит в том, что при больших скоростях крылья самолета с дозвуковым профилем не выдерживают нагрузки, начинают резко вибрировать, полет становится неуправляемым.

После гибели Бахчиванджи недостроенные самолеты БИ-ВС были демонтированы, но испытания опытных образцов все еще продолжались. В одном из них, проходившем в январе 1945 года, по возвращении КБ в Москву, летчик Борис Кудрин тоже едва не погиб из-за сильной внезапной вибрации хвостового оперения. Стало очевидно, что запустить БИ в серию так и не удастся. Работы над этой машиной были прекращены.

ДРУГИЕ ПОПЫТКИ. К тому времени до наших разработчиков стали доходить слухи, что немцы ставят на свои самолеты не ракетные, а воздушно-реактивные двигатели, эксплуатировать которые несравненно проще.

Это подстегнуло тех наших конструкторов, которые вынашивали планы создания подобных самолетов еще до войны. Так, в том же РНИИ в 1940 году были начаты работы по проектированию истребителя с необычной силовой установкой, состоявшей из одного разгонного ЖРД и двух прямоточных воздушно-реактивных двигателей.

Сконструировала эти прямоточные воздушно-реактивные двигатели (ПВРД) группа под руководством талантливого конструктора Юрия Александровича Победоносцева. Первую действующую модель они создали еще в апреле 1933 года, когда назывались третьей бригадой ГИРДа.

Причем, поскольку прямоточные двигатели начинают работать только на очень большой скорости, когда воздух, входящий в горючую смесь, сжимается вследствие напора встречного потока воздуха, исследователи нашли весьма оригинальный способ испытаний своих моделей. Миниатюрный воздушно-реактивный двигатель вставляли вместо боевой части в артиллерийский снаряд и выстреливали его из пушки. В полете двигатель включался и развивал тягу, величину которой определяли по прибавке дальности у снаряда с двигателем по сравнению с обычным,

В общем, когда стало понятно, что создать ракетоплан БИ быстро не удастся, ставку сделали на проект "302". Для его реализации А.Г. Костиков был назначен главным конструктором ОКБ-55 и директором опытного завода. Начальником ОКБ стал авиаконструктор М.Р. Бисноват.

К весне 1943 года опять-таки выявилось, что двигателисты не могут довести в срок ПВРД конструкции инженера Зуева. ЖРД конструкции Душкина Д-1А-1100 также еще не был готов. Пришлось опять-таки ограничиться летными испытаниями планера, а до создания настоящего самолета дело так и не дошло.

Еще один проект истребителя-перехватчика разрабатывал Р.Л. Бартини (Роберто Орос да Бартини) - итальянский барон, коммунист, переехавший на постоянное местожительство в СССР. В 1937 году он был арестован по "делу Тухачевского" и оказался в "шарашке", или, говоря иначе, Центральном конструкторском бюро № 29 (ЦКБ-29) НКВД. Здесь в начале 1942 года Бартини и получил персональное задание Л. Берии.

Конструктор предложил два варианта, причем один из них - Р-114, истребитель-перехватчик с четырьмя РД-1 конструкции Глушко - должен был развивать невиданную для 1942 года скорость - более 2000 км/ч! Однако и этот проект не был доведен до стадии практической реализации.

Не удалось создать и свой самолет-перехватчик "РП" С.П. Королеву, которому в 1939 году Особое совещание НКВД изменило статью приговора, а заодно и срок - с 10 лет до двух лет. Его вернули с Колымы, и он попал в ту же "шарашку", ЦКБ-29, где работал в группе Андрея Туполева над проектом бомбардировщика "103" (Ту-2).

Параллельно Королев попытался вернуться к прерванной арестом работе над ракетопланом с ЖРД. Однако все опять-таки уперлось в отсутствие достаточно надежного и мощного двигателя.

Единственное, чего удалось добиться Королеву практически, так это оснастить ракетными ускорителями конструкции В.П. Глушко пикирующий бомбардировщик Пе-2. Самолет после этого получил возможность забираться на такую высоту, что истребители противника его уже не доставали. Однако сколько-нибудь широкого распространения и эта конструкция не получила.

Были также попытки оснастить ракетными ускорителями истребители Ла-5 и Ла-7, чтобы они могли перехватывать высотные немецкие самолеты-разведчики, идущие к нашим городам. Но тут война повернула на Запад, наша авиация стала господствовать в воздухе, и необходимость в таких специализированных перехватчиках отпала.

Правда, в 1945 году летные испытания все-таки прошел самолет Як-3, который при включенном ракетном ускорителе прибавлял сразу свыше 180 км/ч. Своеобразным признанием успехов Королева и Глушко стало также участие самолета Ла-120Р с ракетными ускорителями в воздушном параде, состоявшемся 18 августа 1946 года в Тушине. Но это все опять-таки были экспериментальные машины.

Ракетный рейх

На заключительном этапе Второй мировой войны и после ее окончания наши конструкторы получили возможность познакомиться с последними достижениями своих противников. То, что они увидели и узнали, в некоторых случаях их попросту ошеломило. Оказалось, что за 30 - 40-е годы немцы во многих областях ракетостроения, создания реактивных самолетов ушли далеко вперед.

ИГРА ПОШЛА ВСЕРЬЕЗ. В тот момент, когда по велению новой власти был закрыт "Ракетенфлюгплатц", у немецких ракетчиков появился свой ангел-спаситель по фамилии Дорнбергер. Побывав однажды на запусках ракет, он понял, что они при соответствующей доработке могут стать прекрасным оружием.

Дорнбергер добился, чтобы в начале 30-х годов на артиллерийском полигоне в Куммерсдорфе была создана новая испытательная станция - "Куммерсдорф - Запад". Ее начальником был назначен сам Дорнбергер, получивший к тому времени звание полковника.

Первым штатским служащим станции стал Вернер фон Браун, вторым - способный и талантливый механик Генрих Грюнов. В ноябре 1932 года к ним присоединился и специалист по ракетным двигателям Вальтер Ридель.

Они-то и продолжили работы, начатые на "Ракетенфлюгплатце". На станции "Куммерсдорф - Запад" был опробован испытательный стенд, на котором в декабре 1932 года и был установлен очередной ракетный двигатель.

Первый блин, как водится, вышел комом - двигатель тут же взорвался. И потом еще целый год ракетчиков преследовали неудачи, изредка перемежаемые днями удачных пусков.

Однако к 1933 году разработчики набили себе шишек столько, что пришли к заключению: они готовы приступить к созданию полноразмерной ракеты. Условно она была названа "Агрегат-1" ("Agregat-1"), или А-1.

Согласно проекту, стартовый вес ракеты А-1 составлял 150 кг. Соответственно этому был разработан и двигатель. В процессе его доводки тяга его возросла до 1000 кг.

Понятное дело, для такого двигателя была нужна и новая ракета с более вместительными баками. А для ее испытания понадобился и новый полигон, поскольку на старом "подросшие" ракеты испытывать было уже опасно для окружающих.

В декабре 1934 года две новые ракеты типа А-2 и их создатели переехали на новый полигон, размещавшийся на острове Боркум в Северном море. Обе ракеты поднялись на высоту 2000 м.

Следующая ракета была названа А-3. Однако к тому времени выяснилось, что погода в Северном море далеко не часто бывает благоприятна для запусков ракет, и полигон снова пришлось переносить. Теперь он разместился на остров Узедом в Балтийском море, неподалеку от устья реки Пене.

К этому времени уже был спроектирован, построен, испытан и окончательно доработан новый двигатель с тягой в 1500 кг. Так что когда в марте 1936 года работу ракетчиков приехал проверить представитель Генштаба вермахта генерал Фрич, было, что ему показать. Он остался доволен увиденным, и разработчики получили новые ассигнования.

А в апреле 1936 года состоялось совещание, результатом которого явилось решение создать новую испытательную станцию в районе местечка Пенемюнде. Фактически там было создано даже две испытательные станции. Представители сухопутных войск получили в свое распоряжение лесистую часть восточнее озера Кельпин - ее назвали "Пенемюнде - Восток". Представители ВВС облюбовали себе пологий участок местности к северу от озера, где можно было построить аэродром, эта часть получила название "Пенемюнде - Запад".

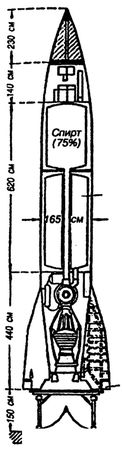

Одновременно со строительством исследовательского центра в Пенемюнде близилась к завершению и работа над ракетой А-3. Она имела высоту 6,5 м и диаметр 70 см. Стартовый вес ракеты составлял 750 кг, а ее двигатель развивал тягу 1500 кг, работая на жидком кислороде и спирте.

Испытательные запуски А-3 были проведены осенью 1937 года. Хотя все три ракеты благополучно одолели запланированную дистанцию, в цель ни одна из них не попала. Расследование показало, что ни система наведения, ни газовые рули не оправдали возлагавшихся на них надежд. Пришлось их дорабатывать.

Тем не менее Вернер фон Браун и Вальтер Ридель не собирались останавливаться на достигнутом. Они начали создавать гораздо большую ракету А-4 с дальностью полета в 260 км и скоростью порядка 1600 м/с. Весить эта громадина при полной заправке должна была уже 12 т, что требовало двигателя с тягой как минимум в 25 т. Боевой заряд такой ракеты превосходил по мощности большую авиабомбу.

Пока для этой ракеты разрабатывался новый двигатель достаточной мощности, были начаты испытания модифицированной ракеты А-3 с усовершенствованной системой управления. Она получила обозначение А-5. Первая ракета этой серии была запущена осенью 1938 года, но только через год, когда уже шла война с Польшей, ее удалось довести до полной кондиции.

Ракеты показали себя настолько надежными, что некоторые удавалось запускать даже по несколько раз, приводя их в порядок после спуска на парашюте и новой заправки.

Успех этой программы открыл дорогу в небо "Большой ракете" - той самой А-4, которую позднее стали именовать ракетой Фау-2 - оружием возмездия.

ПРОГРАММА ФАУ Первые образцы А-4 были готовы к лету 1942 года. В Европе уже вовсю бушевала Вторая мировая война, и Гитлер надеялся, что новое орудие внесет свой вклад в быстрый и окончательный разгром всех его врагов. Ведь носовая часть ракеты имела боевую головку с зарядом весом около 1 т.

Запуск А-4 производился со стартового стола, который представлял собой массивное стальное кольцо, укрепленное на четырех стойках. На стоявшей вертикально ракете сначала срабатывало пиротехническое устройство запуска, зажигавшее смесь спирта и кислорода, самотеком поступавших в камеру сгорания. Это была предварительная ступень пуска, обеспечивавшая тягу в 7 т.

Если двигатель функционировал без перебоев, тут же включался парогазогенератор и начинал работать турбонасос, который за 3 секунды резко увеличивал давление в баках. Соответственно, возрастало истечение спирта и кислорода, тяга возрастала до 27 т, и ракета стартовала.

Через 25 секунд она преодолевала звуковой барьер, а на 54-й секунде А-4 ложилась на боевой курс.

Впрочем, первые пуски А-4, начавшиеся в июне 1942 года, показали, что ракета еще "сырая". Она то и дело сходила с курса и падала в море.

Но после соответствующей доработки систем управления в одном из пусков дальность полета ракеты составила 190 км. Это был несомненныи успех, по достоинству оцененный членами комиссии по оружию дальнего действия, посетившей Пенемюнде 26 мая 1943 года.

Параллельно с программой А-4, начиная с 1942 года, на станции "Пенемюнде - Запад" велась разработка еще одной системы оружия дальнего действия под названием Fi-103 ("Fieselen"). Позднее стараниями Министерства пропаганды Геббельса это оружие получило название: самолет-снаряд Фау-1 (V-1 от немецкого слова "Vergeltungswaffen" - "Оружие возмездия").

Самолет-снаряд конструкции немецкого инженера Ф. Госслау был своеобразной воздушной торпедой. После пуска он удерживался с помощью автопилота на заданном курсе и определенной высоте. По истечении определенного срока срабатывал таймер, система управления отключалась - и самолет-бомба падал вниз, неся на борту 1000 кг взрывчатки.

Длина Фау-1 составляла 7,3 м. В полете самолет-снаряд поддерживали крылья размахом в 5,4 м. А в движение он приводился пульсирующим воздушно-реактивным двигателем, установленным в задней части фюзеляжа.

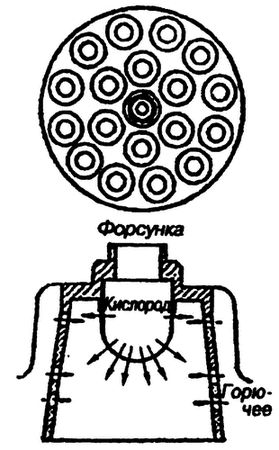

Такие двигатели As014, производившиеся фирмой "Аргус", представляли собой стальные трубы, открытые с задней части и закрытые спереди пластинчатыми пружинными клапанами, открывавшимися под давлением встречного потока воздуха. Когда воздух, открыв клапаны решетки, входил в трубу, здесь

создавалось повышенное давление. Одновременно сюда же впрыскивалось топливо; происходила вспышка, в результате которой расширившиеся газы действовали на клапаны, закрывая их, и создавали импульс тяги, выбрасываясь назад через реактивное сопло. После этого в камере сгорания снова создавалось пониженное давление и забортный воздух опять открывал клапаны; начинался новый цикл работы двигателя.

Поскольку пульсирующий воздушно-реактивный двигатель обязательно требует предварительного разгона до скорости минимум 240 км/ч, пуск Фау-1 с земли осуществлялся специальной катапультой.

Таким образом, членам прибывшей на Пенемюнде Комиссии по оружию дальнего действия предстояло сделать выбор в пользу того или иного оружия - Fi-103 и А-4.

Для этого перед ними были продемонстрированы обе системы в действии. Две ракеты А-4 успешно стартовали и пролетели 260 км. Один самолет-снаряд Fi-103 взлетел, но разбился почти сразу же после взлета. Второй даже не смог стартовать.

И все же комиссия решила рекомендовать в серийное производство обе системы, мотивировав это тем, что самолет-снаряд проще в обслуживании при запуске, чем А-4. В условиях войны это немаловажный фактор.

О результатах инспекции было доложено Гитлеру. Ему показали фильм об испытаниях, а также модели ракеты и средств ее транспортировки - специального прицепа "видальвагена" и самоходного лафета "мейлервагена". Фюрер остался доволен увиденным, но потребовал от конструкторов увеличить вес боевой части и ракеты и самолета-снаряда до 10 т.

Однако дальнейшему совершенствованию оружия дальнего действия помешали союзники. В ночь на 18 августа 1943 года они нанесли сокрушительный удар по Пенемюнде. Свыше 300 тяжелых бомбардировщиков сбросили более 1500 т фугасных и огромное количество зажигательных бомб на испытательные стенды, производственные цеха и прочие сооружения. Начисто были выведены из строя электростанция и завод по производству жидкого кислорода, погибли 735 сотрудников полигона. Среди них оказались главный инженер полигона и главный разработчик двигателей.

Темпы производства и модернизации ракет были резко снижены. Многое пришлось восстанавливать заново.

А потому лишь через год, в июне 1944 года в Лондоне было получено донесение о том, что на французское побережье Ла-Манша доставлены немецкие управляемые снаряды. Английские летчики сообщали, что вокруг двух пусковых установок замечена большая активность противника.

И под утро 13 июня над наблюдательным пунктом в Кенте был замечен странный самолет, издававший резкий свистящий звук и испускавший яркий свет из хвостовой части. Через 18 минут самолет-снаряд грохнулся на землю в Суонскоуме, образовав в результате взрыва огромную воронку. В течение последующего часа еще три таких же самолета-снаряда упали в Какфилде, Бетнал-Грине и в Плэтте. Правда, потери в результате этих взрывов оказались сравнительно невелики - в Бетнал-Грине были убиты 6 и ранены 9 человек. Но был разрушен железнодорожный мост и население изрядно напугано применением невиданного оружия.

Так начался "Роботблиц" - война механизмов.