А кроме того, конечно, были и хоббиты. Далеко-далеко, на изолированном острове возле Явы, не так давно жила раса крохотных созданий, я бы даже сказал, людей, чей рост был лишь около 90 сантиметров. Они были очень близки к человеку и тем не менее, к удивлению всего мира, они оказались особым видом, который сосуществовал рядом с нами почти вплоть до исторических времён. На острове Флорес, величиной с Коннектикут, они с трудом поддерживали существование охотой на шестиметровых агам, гигантских крыс и карликовых слонов. Они производили миниатюрные орудия, с которыми могли бы управиться их маленькие руки, и, очевидно, обладали достаточными навыками планирования и предусмотрительностью, чтобы плавать в открытом море. Что ещё более невероятно, их мозг составлял примерно треть от размера человеческого мозга, то есть был меньше, чем у шимпанзе.

Если бы эту историю вы прочитали в качестве сценария научнофантастического фильма, вы бы отвергли её как слишком уж надуманную. Звучит так, как будто взято прямо из книг Герберта Уэллса или Жюля Верна. Однако это чистая правда. Эти существа известны науке как вид Homo floresiensis, однако многие называют их по прозвищу хоббитами. Их костям всего лишь около пятнадцати тысяч лет, из чего следует, что эти странные двоюродные братья человека жили бок о бок с нашими предками, может быть, как друзья, может быть, как враги это нам неизвестно. Опять-таки, мы не знаем, по какой причине они исчезли, хотя, учитывая печальные достижения нашего вида в деле покорения природы, можно поспорить на что угодно, что именно мы привели их к исчезновению. Правда, многие индонезийские острова ещё не исследованы, и вполне возможно, что где-то сохранился изолированный очаг их проживания. (Одна из теорий утверждает, что ЦРУ уже обнаружило их, но информация об этом утаивается, пока не выяснится, что они не обладают оружием массового поражения вроде трубок, стреляющих дротиками.)

Хоббиты бросают вызов нашим предрассудкам относительно предполагаемого привилегированного статуса Homo sapiens. Если бы хоббиты обладали ресурсами Евразии, смогли бы они изобрести земледелие, цивилизацию, колесо, письменность? Обладали бы они самосознанием? Было бы у них моральное чувство? Сознавали бы они свою мораль? Пели бы они? Танцевали? Или эти психические функции (а тем самым и отвечающие за них нервные схемы) свойственны только людям? Мы все ещё знаем очень мало о хоббитах, но сходства и различия между нами и ними помогут понять, что нас самих отличает от высших приматов и обезьян, произошёл ли в нашей эволюции квантовый скачок или постепенное изменение. Действительно, если бы мы заполучили несколько образцов ДНК хоббитов, это стало бы открытием, значащим для науки гораздо больше, чем любое восстановление по ДНК, как в сценарии какого-нибудь "Парка юрского периода".

Вопрос о нашем особом положении, который ещё не раз будет затронут в этой книге, имеет продолжительную и неоднозначную историю. Ему посвятили много времени интеллектуалы Викторианской эпохи. Главными действующими лицами были такие гиганты науки XIX века, как Томас Гексли, Ричард Оуэн и Альфред Рассел Уоллес. Дарвин, хотя сам и заварил всю кашу, сторонился полемики. Но Гексли, высокий человек с пронзительными чёрными глазами и кустистыми бровями, был знаменит своей сварливостью и острословием и не знал сомнений. В отличие от Дарвина он с откровенной прямотой делал выводы относительно человека, исходя из эволюционной теории, заслужив себе тем самым прозвище "бульдог Дарвина".

Противник Г екели Оуэн был убеждён в уникальности человека. Отец-основатель сравнительной анатомии, именно Оуэн послужил прототипом и объектом многих пародий на палеонтологов, которые пытаются восстановить животное целиком по одной-единственной кости. С его проницательностью могло сравниться только его высокомерие. "Он знает, что выше, чем большинство людей, писал Гексли, и совершенно этого не скрывает". В отличие от Дарвина Оуэна сильнее впечатлили не сходства, а различия между разными группами животных. Он был поражён отсутствием ныне живущих переходных форм между видами, а ведь они должны были бы быть, если бы один вид постепенно развивался в другой. Никто не видел слонов с хоботом длиной в фут или жирафов с шеей наполовину меньшей, чем у современных особей (окапи, у которых действительно такая шея, были обнаружены значительно позднее). Подобного рода наблюдения вместе со строгими религиозными взглядами привели Оуэна к тому, что он стал рассматривать идеи Дарвина как невероятные и еретические. Он особенно подчёркивал наличие огромного разрыва между умственными способностями приматов и людей, а также указывал ошибочно, что человеческий мозг обладает уникальной анатомической структурой, называемой "малый гиппокамп", который, как он говорил, совершенно отсутствует у обезьян.

Гексли оспорил его взгляды; в результате проведённых им вскрытий не удалось обнаружить малого гиппокампа. Два титана сражались в течение десятилетий. Эта полемика заняла центральное место в прессе Викторианской эпохи, создав нечто вроде медиасенсации, которая в те дни занимала место современных сексуальных скандалов в Вашингтоне. Пародия на дебаты о малом гиппокампе, опубликованная в детской книжке Чарльза Кингсли "Дети вод", превосходно схватывает дух эпохи: "[Гексли] придерживался очень странных теорий относительно многих вещей. Он утверждал, что у человекообразных обезьян в мозге имеется большой гиппопотам [sic!], так же как и у людей. Это было совершенно шокирующим заявлением; ведь если это было бы так, что стало бы с верой, надеждой и любовью миллионов бессмертных людей? Ты мог бы подумать, что есть ещё много важных различий между тобой и обезьяной, таких, как способность говорить, создавать машины, различать правильное и неправильное, возносить молитвы и прочих тому подобных маленьких привычек, но, мой дорогой, все это детские заблуждения. Все зависит только от великой проверки на гиппопотама. И если у тебя в мозге нашёлся большой гиппопотам, ты уже не обезьяна, хотя у тебя четыре руки, нет ног и сам ты самая большая обезьяна из всех обезьян всех обезьяньих питомников".

В перепалку включился епископ Сэмюэль Уилберфорс, непреклонный креационист, который часто основывался на анатомических наблюдениях Оуэна, чтобы оспорить теорию Дарвина. Битва велась на протяжении двадцати лет, пока, в результате трагического случая, Уилберфорс не разбился насмерть, упав с лошади и ударившись головой о мостовую. Говорят, что Гексли сидел в лондонском Атенеуме, потягивая коньяк, когда до него дошла эта новость. Криво усмехнувшись, он съязвил репортёру: "В конце концов мозг епископа столкнулся с суровой реальностью, и результат оказался фатальным".

Современная биология неопровержимо подтвердила ошибку Оуэна: не существует малого гиппокампа, нет никакого внезапного скачка между нами и приматами. Обычно считается, что утверждения о том, что мы особенные, придерживаются исключительно ревнители-креационисты и религиозные фундаменталисты. Между тем я готов защищать такой радикальный взгляд, в этом отдельном случае Оуэн был в конечном итоге прав, хотя и по причинам совершенно отличным от тех, которые имелись у него. Оуэн был прав, утверждая, что человеческий мозг, в отличие, скажем, от человеческой печени или сердца, действительно уникален и отделен от мозга приматов огромной пропастью. Но этот взгляд вполне совместим с утверждением Дарвина и Гексли, что наш мозг развивался постепенно, без Божественного вмешательства, на протяжении миллионов лет.

Но если это так, удивитесь вы, откуда же тогда взялась наша уникальность? Как утверждали Шекспир и Парменид, задолго до Дарвина, ничто не происходит из ничего.

Весьма распространено ошибочное утверждение, что постепенные, небольшие изменения могут привести только к постепенным, понемногу увеличивающимся результатам. Однако это пример линейного мышления, которое, как кажется, включается по умолчанию, когда мы судим о мире. Может быть, просто потому, что большинство явлений, которые мы наблюдаем, на повседневной человеческой шкале времени и величины и внутри ограниченных пределов наших чувств действительно имеют склонность следовать линейной направленности. Два камня весят вдвое тяжелее, чем один камень. Требуется в три раза больше пищи, чтобы накормить втрое большее количество людей. И так далее. Но вне сферы практических человеческих интересов природа полна нелинейных явлений. Чрезвычайно сложные процессы могут возникать на основе обманчиво простых правил, а небольшие изменения в одном основополагающем факторе сложной системы могут вызвать радикальные, качественные изменения в других зависящих от него факторах.

Представим себе очень простой пример: перед вами кусок льда, и вы последовательно его нагреваете: 20 градусов по Фаренгейту… 21 градус… 22 градуса… Достаточно долго повышение температуры льда ещё на один градус не производит никакого интересного эффекта: все, что у вас есть, это чуть более тёплый кусок льда, чем минуту назад. Но затем вы доходите до 32 градусов по Фаренгейту. Как только вы достигаете этой критической температуры, вы наблюдаете резкое, существенное изменение. Кристаллическая структура льда декогерируется, и внезапно молекулы воды начинают смещаться и плавать друг вокруг друга в свободном порядке. Ваша замороженная вода превратилась в жидкую воду благодаря всего одному решающему градусу тепловой энергии. В этой ключевой точке постепенные изменения перестали приводить к постепенным эффектам и породили неожиданное качественное изменение, называемое фазовым переходом.

Природа полна фазовых переходов. Переход от замороженной к жидкой воде лишь один из них. Переход от жидкого состояния воды к газообразному, пару, ещё один. Но они не ограничены примерами из химии. Они могут происходить, например, в общественных системах, где миллионы индивидуальных решений или отношений могут взаимодействовать вплоть до быстрой смены всей системы и создания нового баланса. Фазовые переходы назревают во время раздувания спекулятивных финансовых пузырей, крахов фондовых бирж и спонтанных транспортных пробок. В более положительном ключе именно они были продемонстрированы во время крушения социалистического блока и взрывообразного развития Интернета.

Я бы даже предположил, что фазовые переходы применимы к происхождению человека. За миллионы лет они привели к появлению Homo sapiens: естественный отбор продолжал возиться с мозгом наших предков в обычной эволюционной манере, то есть постепенно и мало-помалу. Копеечный прирост коры мозга здесь, пятипроцентное увеличение толщины волокнистого тракта, соединяющего две структуры, там, и так далее на протяжении бесчисленных поколений. Результатом этих незначительных усовершенствований нейронной системы в каждом новом поколении были приматы, немного лучше делающие разные вещи: немного более проворные в использовании палок и камней, немного лучше разбирающиеся в социальной структуре и проворачивающие свои делишки, немного более проницательные в отношении поведения дичи или признаков погоды и времён года, немного лучше запоминающие отдалённое прошлое и видящие его связь с настоящим.

Затем, где-то сто пятьдесят тысяч лет назад, произошло взрывообразное развитие определённых ключевых мозговых структур и функций, неожиданные сочетания которых породили в итоге умственные способности, делающие нас особенными в том смысле, о котором я говорю. Мы прошли через психический фазовый переход. Все старые составляющие остались на месте, но начали совместную работу совершенно новыми способами, которые были чем-то большим, нежели сумма отдельных составляющих. Этот переход подарил нам такие особенности, как полноценный человеческий язык, художественное и религиозное чувства, а также сознание и самосознание. За тридцать тысяч лет (ну или около того) мы научились строить себе укрытия, сшивать шкуры и меха в полноценную одежду, создавать украшения из ракушек и наскальные рисунки, а также вытачивать флейты из костей. Наша генетическая эволюция в большей или меньшей степени завершилась, но при этом началась намного намного! более быстрая форма эволюции, завязанная уже не на генах, а на культуре.

И какие же именно структурные улучшения мозга были ключевыми для всего этого? Буду счастлив объяснить. Но прежде чем начать, я дам вам краткий обзор анатомии головного мозга, чтобы вы смогли лучше понять ответ.

Краткая экскурсия по вашему мозгу

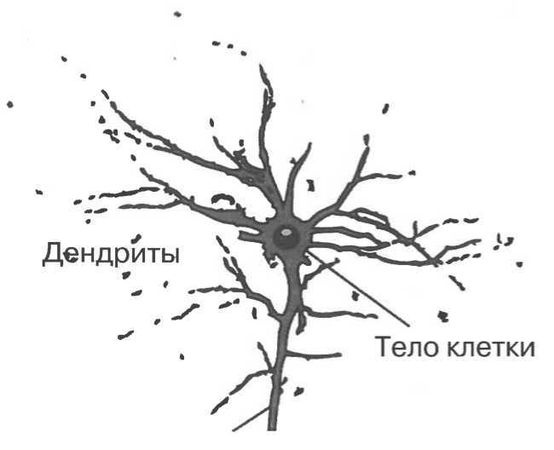

Рис. В. 1. Рисунок нейрона, на котором видно тело клетки, дендриты и аксон. Аксон передаёт информацию (в форме нервных импульсов) следующему нейрону (или ряду нейронов) в цепи. Аксон достаточно длинный, и здесь изображена только его часть. Дендриты получают информацию от аксонов других нейронов. Поток информации, таким образом, всегда идёт в одном направлении

Человеческий мозг состоит из примерно 100 миллиардов нервных клеток, или нейронов (см. рис. В.1). Нейроны "общаются" друг с другом благодаря нитеобразным волокнам, которые напоминают либо густые ветвистые заросли (дендриты), либо длинные извилистые передаточные кабели (аксоны). Каждый нейрон создаёт от ста до десяти тысяч связей с другими нейронами. Точки контакта между нейронами, называемые синапсами, это то место, где нейроны делятся между собой информацией. Каждый синапс может быть возбуждающим или тормозящим и в каждый момент времени либо включён, либо выключен. Учитывая все возможные комбинации, число состояний мозга может быть ошеломляюще большим; фактически, оно с лёгкостью превосходит число элементарных частиц во всей вселенной.

Учитывая эту приводящую в замешательство сложность, совершенно неудивительно, что студенты-медики говорят, будто нейроанатомия идёт у них со скрипом. Приходится принимать во внимание почти сто структур, и у большинства, из них загадочно звучащие названия. Фимбрия. Форникс. Индузиум гризеум. Локус коэрулеус. Нуклеус моторис диссипатус форматионис Райли. Медулла облоггата. Должен сказать, что я обожаю, как эти латинские названия скатываются с языка. Ме-ДУЛЛ-а облог-ГА-та! Моё любимое субстанция инномината, что буквально переводится как "вещество без имени". А самая маленькая мышца в теле, предназначенная для отведения мизинца ноги, это абдуктор оссис метатарси дижити куинти миними. Полагаю, звучит как поэма. (Поскольку через медицинскую школу сейчас проходит первое поколение Гарри Поттера, возможно, мы наконец услышим, как эти термины произносят с тем удовольствием, которого они заслуживают.) К счастью, в основе этой поэтической сложности лежит основная схема всего устройства, которую несложно понять. Нейроны соединены в сети, которые могут обрабатывать информацию. В конечном итоге все бесчисленное множество структур мозга это сети нейронов специального назначения, и они часто обладают очень изящным внутренним устройством. Каждая из этих структур выполняет набор особых, хотя и не всегда лёгких для понимания познавательных или физиологических функций. Каждая структура образует системные связи с другими структурами мозга, создавая таким образом цепи. Эти цепи передают информацию взад-вперёд и по повторяющимся петлям и таким образом позволяют структурам мозга совместно работать над сложными восприятиями, мыслями и поступками.

Обработка информации как внутри, так и между мозговыми структурами может быть весьма сложной, ведь это, в конце концов, обрабатывающая информацию машина, которая и создаёт человеческий разум, но весьма многое в ней может быть понято и усвоено даже неспециалистом. Мы вернёмся ко многим из этих областей и рассмотрим их более глубоко в последующих главах, но сейчас базовое знакомство поможет вам понять, как именно эти специализированные области во время совместной работы определяют разум, индивидуальность и поведение.

Человеческий мозг похож на грецкий орех, разделённый на две зеркально похожие половины (см. рис. В.2). Эти раковинообразные половинки являются мозговой корой. Кора разделена посередине на две полушария, левое и правое. У людей кора столь сильно разрослась, что вынуждена была принять складчатую, извилистую форму, дав мозгу его знаменитую внешность, напоминающую цветную капусту. (А вот у большинства млекопитающих кора ровная и гладкая, в лучшем случае с несколькими извилинами на поверхности.) По существу дела, кора месторасположение высшей мыслительной деятельности, та самая tabula rasa (хотя это далеко не так), где осуществляются высшие интеллектуальные функции. Неудивительно, что она особенно хорошо развита у двух видов млекопитающих дельфинов и приматов. Несколько позже мы ещё вернёмся к коре. А сейчас посмотрим на другие части мозга. Сквозь всю сердцевину позвоночного столба проходит толстый пучок нервных волокон спинной мозг, который обеспечивает постоянный поток сообщений между мозгом и телом. Эти сообщения включают в себя, например, информацию о прикосновениях и боли, приходящую от кожи, и двигательные команды, "стучащие в дверь" к мышцам. В самой верхней части спинной мозг выходит из своей костной оболочки из позвонков, входит в череп и становится толстым и похожим на луковицу (см. рис. В. З). Это утолщение называется стволовой частью мозга и разделяется на три доли: продолговатый мозг, варолиев мост и средний мозг. Продолговатый мозг и ядра (группы нейронов) на основании варолиева моста контролируют важные жизненные функции, такие как дыхание, кровяное давление и температура тела. Кровотечение даже из малейшей артерии, снабжающей этот район, может повлечь за собой немедленную смерть. Как это ни парадоксально, высшие области мозга могут вынести сравнительно обширное повреждение, и пациент при этом останется жив и даже будет находиться в хорошей физической форме. Например, обширная опухоль в лобной доле может вызвать почти незаметные неврологические симптомы.