Семейство Жаворонковые (Alaudidae)

Населяет луга, степи, пустыни, безлесные предгорья, опушки и поляны лесов. Из 13 видов, встречающихся в РФ, в Дагестане встречаются 5 видов.

Хохлатый жаворонок – Galerida cristata – весит около 45 г. В Дагестане оседлая и частично кочующая птица. Привязан к человеку и его поселениям. Селится в степных, полупустынных местах. Наземная птица.

Полевой жаворонок – Alauda arvensis – в Дагестане встречается спорадически, обитает в низменном и предгорном поясах. Весит около 40 г. Гнездится под травами. Истребляет вредителей сельскохозяйственных культур (щелкунов, жужелиц, листоедов, долгоносиков), а также семена сорняков.

Лесной жаворонок, или юла – Lullula arborea – весит около 20–25 г. Гнездится на земле, по опушкам, горам, искусственным лесонасаждениям и в безлесных участках. Перелетная птица.

Малый, или короткопалый жаворонок – Calandrella cinerea – в Дагестане в основном кочующая птица.

Рогатый жаворонок – Eremophila alpestris Linn. – населяет альпийские и субальпийские пояса гор, горные степи и луга. Питается насекомыми.

Семейство Иволговые (Oriolidae)

Из двух видов, обитающих в РФ, в Дагестане представлен один вид.

Иволга – Oriolis oriolis – перелетная птица. Населяет лиственные и смешанные леса и рощи в предгорном и низменном Дагестане. Гнездо строит на дереве (в развилке сучьев).

Семейство Вороновые (Corvidae)

В большинстве обитают лесные массивы. Широко распространены. Гнезда строят на деревьях, в кустах, зарослях тростников, на скалах, в трещинах и промоинах обрывов, в дуплах, в постройках. Нападают (крупные виды) на животных. Кормятся в кронах деревьев и на земле. Из 14 видов, гнездящихся в России, в Дагестане встречаются следующие виды.

Ворон – Corvus corax – весит 0,8–1,5 кг. Ведет оседлый образ жизни. Населяет леса, пустыни, горы, скалы, береговые обрывы речных долин. Всеядная птица (падаль, грызуны, рыба, беспозвоночные, хлебные злаки).

Серая ворона – Corvus corax – широко распространена в горах.

Ворона – Corvus scapulatus – весит 460–690 г. Населяет опушки и окраины лесов, сады, рощи, заросли речных долин, скалы и склоны береговых обрывов. В Дагестане частично оседлая, частично кочующая птица. Зиму проводит у жилья человека, питаясь отходами, отбросами. Всеядная птица (жуки, прямокрылые, муравьи, моллюски, грызуны, птенцы и яйца птиц, ящерицы, лягушки, рыба, молодняк домашней птицы, зерно злаков, семена растений).

Грач – Corvus frugilegus – зимует в городах. Гнездится в садах, парках, в рощах, на опушках лесов и приречных тугаях. Прилетает рано (с февраля по апрель). Осенний отлет идет в октябре-ноябре. Скапливаясь в очагах массового размножения насекомых, играет роль в ликвидации их. Наряду с пользой причиняет и вред (питаясь семенами кукурузы, подсолнечника, повреждает арбузы, дыни), но больше от грача пользы.

Галка – Coloeus monedula – весит 200–225 г. Встречается на каменных зданиях в городах и крупных поселках, в садах, в парках с дуплистыми деревьями, в горах и на береговых обрывах речных долин, в лесах, в развалинах. Гнезда размещают под карнизами домов, в щелях и пустотах зданий, в печных трубах, за вывесками магазинов, в дуплах деревьев, в норах и расщелинах берегов и скал. Истреблением насекомых, вредящих сельскому хозяйству, приносит пользу.

Сорока – Pica pica – весит 166–261 г. Поселяется в мелкорослых лесах поблизости от опушек, в рощах, садах, парках, кустарниках, по оврагам, балкам, в горах (до 2800 м над уровнем моря в Дагестане). Зимой приближается к поселениям человека. Всеядная птица. Вредят тем, что выбирает из земли семена арбузов.

Сойка – Garrulus glandaris – весит 147–197 г. В Дагестане оседлая птица. Населяет леса, подлески. Гнездится среди кустарников, на ветвях деревьев и в дуплах последних. Уничтожением вредных для сельского хозяйства насекомых и распространением семян дуба приносит пользу лесному хозяйству.

Клушица – Pyrrhocorax pyrrhocorax – весит 270–370 г. Оседлая птица, совершающая в зимнее время вертикальные перемещения. Населяет альпийскую зону гор, гнездится небольшими колониями на скалах и обрывах. Питается насекомыми и частично ягодами.

Альпийская галка – Pyrrhocorax graculus – весит 260–280 г. Распространена в высокогорном поясе. Оседлая птица. Гнездится колониями. Питается насекомыми ичастично ягодами.

2.11.1.6. Класс Млекопитающие, или Звери (Mammalia)

Млекопитающие – теплокровные позвоночные животные из группы Amniota. Тело покрыто волосами (у некоторых волосяной покров редуцирован). В коже имеются сальные и потовые железы. Головной мозг отличается сильным развитием коры полушарий. В среднем ухе находятся три слуховых косточки. Зубы различаются по форме и назначению, сидят в ячейках челюстей. Легкие альвеолярного строения. Сердце четырехкамерное. Единственная дуга аорты загибается влево. Грудная полость отделена от брюшной мускульной перегородкой – диафрагмой. Как правило, живородящие, но имеются и яйцекладущие формы. Самки вскармливают детенышей молоком, выделяемым молочными железами.

Размеры и форма тела млекопитающих разнообразны. Самый мелкий зверек белозубка-крошка (отряд Насекомоядные), имеет длину около 2 см, массу 2,5 г, а синий кит достигает 33 м длины и 150 т массы.

Млекопитающие – наиболее высокоорганизованная группа позвоночных животных. Прогрессивные особенности их ярко выражены в следующем: 1)в высоком развитии центральной нервной системы и органов чувств; 2)в сложной системе терморегуляции, определяющей относительное постоянство температуры тела (у большинства 37–39 градусов); 3)в приспособлении к живорождению и вскармливанию детенышей матерью своим молоком, что создает благоприятные условия для выживания потомства.

Высокая организация млекопитающих и сложная высшая нервная деятельность обеспечили широкое их распространение. В настоящее время на Земле насчитывается более 4 тысяч видов млекопитающих.

Класс Млекопитающих делится на три подкласса: яйцекладущие, сумчатые и плацентарные. В Дагестане встречаются представители только подкласса плацентарных. Представители первых двух подклассов в Дагестане не встречаются.

2.11.1.6.1. Подкласс Плацентарные (Eutheria)

К подклассу Плацентарных относится большинство современных млекопитающих. В организм зародыша питательные вещества и кислород у них поступают из тела матери через особый орган – плацента, которая образуется путем соединения хориона со стенкой матки.

Отряд Насекомоядные (Insectivora)

Небольшие животные с вытянутым подвижным хоботком, тело покрыто волосами, а у некоторых щетиной или иглами. У многих видов развиты пахучие железы. В Дагестане встречаются еж обыкновенный и ушастый, землеройка, крот обыкновенный.

Ежи – небольшие животные с коротким хвостом, спина покрыта короткими твердыми иглами, а голова, шея, брюхо и конечности – мехом. Слух и особенно обоняние развиты хорошо, а зрение слабо. При опасности сворачивается в клубок. Зиму проводит в спячке. Приносят пользу, уничтожая много вредных для сельского хозяйства насекомых.

В Дагестане встречаются еж обыкновенный (Erinaceus europaeus) и еж ушастый (Hemiechinus auritus). Крот обыкновенный, или европейский (Talpa europaea) – живет под землей в сложной системе ходов, почти не выходя на поверхность. На открытых местах выбрасывает кучки земли. Питается дождевыми червями, насекомыми. Землеройки (Soricidae) – мелкие зверьки, внешне похожие на мышей. Мех бархатистый, лапы короткие, голова большая, рыльце вытянуто в хоботок, хвост длинный, кончики зубов бурые. За сутки съедают пищи в 3–4,5 раза больше своей массы.

Представители насекомоядных в Дагестане встречается на низменностях и предгорьях.

Отряд Рукокрылые (Chiroptera)

Рукокрылые – процветающий отряд млекопитающих, объединяет два подотряда: крыланы и летучие мыши, около 850 видов. Распространены повсеместно, исключая полярные области и немногие океанические острова. Ведут сумеречный или ночной образ жизни. День проводят в кронах деревьев, пещерах, дуплах, трещинах скал, нередко в постройках человека. Большинство рукокрылых насекомоядны, некоторые питаются плодами, пыльцой и нектаром цветков. Во время отдыха они висят головой вниз. Они приобрели способность активного полета. Передние конечности у них видоизменились в крылья: тонкая кожистая летательная перепонка натянута между длинными пальцами передних ног и между передними и задними ногами; у многих летучих мышей эта перепонка соединяет также ноги и хвост. На грудине имеется (как у птиц) небольшой киль, к которому прикрепляются грудные мышцы. Зрение развито слабо, но слух – сильно. Диапазон слышимости огромный – от 12 до 190 тыс. Гц (человек воспринимает звуки от 40 до 20 тыс. Гц). В пространстве ориентируется при помощи звуковой локации. Перед полетом или в полете зверьки издают ультразвуки частотой от 30 до 70 тыс. Гц. Отраженные от препятствий ультразвуки воспринимаются органами слуха, что и позволяет зверьку узнавать обстановку перед собой и ловить летающих насекомых. Летучие мыши в зимние месяцы впадают в спячку, а некоторые мигрируют.

В Дагестане встречаются 15 видов летучих мышей, которые относятся к двум семействам: подковоносые и обыкновенные (гладконосые). К первому семейству относятся 3 вида: 1)Малый подковонос; 2)подковонос Мегели и 3)Большой подковонос. Все они занесены в Красную книгу РД.

Малый подковонос – Rhinolophus(r.) hipposideros Bechstein – известна только одна находка в пещере около села Аракани Унцукульского района.

Подковонос Мегели – Rhinolophus(r.) mehelyi Matschie – единственная колония находится в пещере Карабудахкента.

Большой подковонос – Rhinolophus(r.) ferrumequinum Schreber – зимует вместе с подковоносом Мегели в пещере Карабудахкента и в пещере около с, Урма Левашинского района.

Из семейства гладконосых в Дагестане встречаются 12 видов из 5 родов.

1. Род ночницы, 3 вида: Остроухая ночница (занесена в Красную книгу РД), Усатая ночница, ночница Неттерера.

2. Род ушаны представлен одним видом – ушан.

3. Род широкоушки представлен двумя видами (европейская и азиатская).

4. Род вечерницы имеет три вида (гигантская, рыжая, малая).

5. Род нетопыри и кожаны представлен тремя видами: нетопырь-карлик, кожан двухцветный и кожан-поздyий.

Отряд Грызуны (rodentia)

Это наиболее многочисленный (около 2500 видов) видами отряд млекопитающих, наземные, реже полуводные, а также подземные и древесные. Внешний облик их разнообразен, однако зубная система у всех одинаковая: приспособленная к разгрызанию и жеванию твердой растительной пищи. В верхней и нижней челюстях находится по одной паре больших долотообразных, лишенных корней и постоянно растущих резцов. Передняя стенка резцов покрыта эмалью, она прочная, а задняя лишена эмали, мягкая. Благодаря неравномерному стачиванию вершины резцов всегда острые. Они отличаются ранним половым созреванием и многочисленным потомством. Многие из них являются вредителями сельского и лесного хозяйства, служат переносчиками и вирусоносителями ряда заболеваний человека (чумы, туляремии). Но многие дают ценную пушнину и потому служат важным объектом охотничьего промысла (белки, бобры, ондатры, нутрии и др.).

В нашей республике обнаружено 32 вида грызунов, принадлежащих к 24 родам, 7 семействам.

1. Семейство Беличьи (Sciuridae) – род Суслики (Citellus). Из этого семейства в Дагестане зарегистрировано два вида: персидская белка и малый суслик. Первый вид обитает леса Тляратинского и Цумадинского районов, второй – плоскостные и предгорные районы. На зиму впадает в спячку, наносит вред посевам, вирусоноситель таких болезней, как чума, туляремия.

2. Семейство сони (Myoxidae). Живут в дуплах деревьев и гнездах, которые сооружают на деревьях и кустах. Преимущественно ночные животные. На зиму залегают на длительную спячку (откуда и название). В Дагестане обнаружено 2 вида: полчок – населяет леса и кустарники предгорья и низменности; лесная соня – встречается в садах, лесах, кустарниковых зарослях всей территории Дагестана. Оба вида причиняют вред садам.

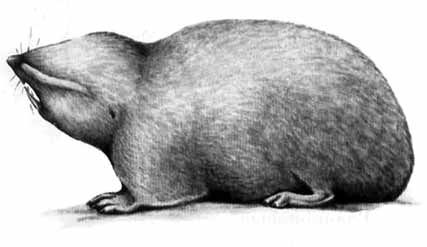

3. Семейство слепыши (Spalacidae). Представлено в Дагестане единственным видом – гигантским слепышом, который встречается от станции Шамхал до низовья реки Кума. Населяет участки с глинистой и песчаной почвой. Ведет подземный образ жизни. Глаза отсутствуют (потому и название животного – слепыш). В спячку не впадает, но в холодное время активность снижается. Занесен в Красную книгу Дагестана. Питается растительной пищей.

Рис. 35. Гигантский слепыш

4. Семейство тушканчики (Dipodidae). Передвигаются прыжками на длинных задних ногах, передние конечности у них сильно укорочены и служат преимущественно для держания пищи. В Дагестане встречаются представители трех подсемейств.

A. Мышовки – Sicista – названа так из-за мышеобразной внешности. Представлено тремя видами: лесная (или северная), степная и кавказская.

Б. Тушканчики пятипалые – Cerdiocranius paradoxus – представлены тремя видами:

– земляной зайчик (или тарбаганчик) – обитает на Терско-Кумской и Сулакско-Терской равнинах, в северной части низменности;

– большой тушканчик – обитает, как и земляной заяц на севере низменности, а также в предгорьях;

– малый тушканчик – обитает на северной части республики.

B. Тушканчики трехпалые – Salpingotus – представлены двумя видами:

– емуранчик – обитает на северной части республики; – мохоногий тушканчик – обитает на участках сыпучих песков на севере Дагестана до города Каспийска.

5. Семейство мышиные (Muridae). Самая многочисленная группа грызунов, распространенная почти по всему земному шару. Большинство из них мелкие зверьки, живущие в норах, употребляющие в основном растительную пищу, некоторые из них питаются и насекомыми. Отличаются ранним половым созреванием и большой плодовитостью.

Из этого семейства в Дагестане встречаются 7 видов.

Серая крыса, или пасюк – Rattus norvegieus – встречается повсеместно, в том числе и во всех населенных пунктах, на животноводческих фермах и кутанах. Питается остатками пищи людей, животной пищей (в том числе мелкими грызунами). Она вредит тем, что питается продуктами человека, повреждает тару, меха и т. д. Переносчик возбудителей чумы, туляремии, трихинеллеза, бруцеллеза.

Черная крыса – Rattus rattus – темно-коричневого грязно-серого цвета. Встречается в морском, рыбном портах, на судах.

Домовая мышь – Mus musculus – встречается больше всего, имеет грязно-серый цвет, с относительно коротким хвостом. В теплый период чаще обитает вне жилища. Размножается круглый год. Вредит постройкам, сельскому хозяйству. Переносчик возбудителей чумы, туляремии, пастереллеза, листереллеза, трихинеллеза.

Полевая мышь – Anodemus ayranius – встречается в приморской, низменной и предгорной зонах, преимущественно во влажных местах с растительностью (берега рек, озер и каналов, пойменные леса и т. д.), вредит сельскому и лесному хозяйству. Тоже является природным носителем различных заболеваний.

Лесная мышь – Anodemus sylvaticus – является также наиболее распространенным в Дагестане во всех зонах и в жилых постройках. Также вредит сельскому и лесному хозяйству, переносчик различных заболеваний.

Желтогорлая мышь – Apodemus favicollus – распространена в низовьях рек Терек и Сулак. Тоже, как и лесная мышь, вредит сельскому и лесному хозяйству, носитель возбудителей заразных заболеваний.

Мышь-малютка – Micromus minutus – обладает способностью обвиваться хвостом вокруг стеблей деревьев и кустарников и держаться на весу. Имеет повсеместное распространение.

6. Семейство хомяковые (Cricetidae). Имеет следующие роды и подсемейство: пять родов – хомяки – Cricetus, хомячки – Cricetulus, песчанки имеют два рода – Rhombomys и Meriones; подсемейство полевки – Microtinae, рыжие полевки – Clethrionomys, обыкновенная полевка – Microtus arvalis Pall.

Из рода хомяки в Дагестане обитают два вида; переднекав-казский и малоазиатский хомяк.

Переднеазиатский хомяк – Mesocricetus auratus – распространен в безлесной зоне горного и высокогорного Дагестана. Вредит сельскому хозяйству, является носителем возбудителя туляремии.

Малоазиатский хомяк встречается в предгорьях республики, на участках с ксерофитной растительности.

Из рода хомячки в Дагестане встречается один – серый хомячок – Cricetulus migratorius. Он обитает повсеместно до 4000 м над уровнем моря, в том числе и в жилых помещениях. Наносит вред, поедая продовольствие в помещениях. Является носителем возбудителей чумы и туляремии.

Из рода песчанки встречаются в Дагестане два вида: гребенщиковая и полуденная.

Гребенщиковая, или тамарисковая песчанка – Meriones libycus – обитает полупустыни северного Дагестана до села Кумторкала. Причиняет вред пастбищам, огородам, садам, является носителем возбудителей чумы, туляремии, паратифа и лептоспироза.

Полуденная песчанка – Meriones meridianus – обитает на территории Ногайского и Тарумовского районов. Вредит пастбищам, носитель возбудителей чумы, лейшманиоза и бруцеллеза. Подсемейство полевки представлено многими видами. Их представители похожи на мышей, но отличаются более коротким хвостом, длина которого короче ½ длины тела, и широкой, тупой мордочкой. Зубы с плоской жевательной поверхностью и глубокими боковыми складками эмали. Живет в неглубоких норках. На зиму в спячку не впадает.

Водяная полевка, или водяная крыса – Arvicola terrestris – околоводный грызун. Но обитает и в лесном, альпийском зонах вблизи родников, рек, на заболоченных участках. Вредит пастбищам и сельскохозяйственным культурам.

Обыкновенная полевка – Microtus arvalis – встречается повсеместно. Размножается и в зимний период (если зима не суровая). Носитель возбудителей чумы, туляремии, бруцеллеза, листереллеза, инфекционной желтухи. Общественная полевка – сухолюбивый вид, обитает на территории злаково-полынных полупустынь и степей в предгорьях. Вредит культурным и диким растениям. Носитель тех же возбудителей, что и обыкновенная полевка.

Малоазийская кустарниковая полевка – Olethrionomys glareolus – встречается в предгорьях, во внутреннем горном и высокогорном Дагестане.

Гадаурская снежная полевка – Alticola strelrovi – обитает на каменистых участках до альпийского пояса (до 3500 м над уровнем моря).

Малоазийская горная полевка – Clethrionomus rutilus – распространена от лесов предгорий до альпийского пояса. Любит влажные участки, затененные склоны.

Обыкновенная слепушонка – Ellobices talpinus – ведет подземный образ жизни. Наружного уха нет. Улучшает аэрацию почв, обогащает почву органическими остатками. Вредитель огородных и бахчевых культур.

Ондатра, или мускусная крыса – Ondatra zibethica – в Дагестан завезена из Архангельской области в 1977 году. Имеет охристо-рыжий – каштаново-коричневый цвет волос. Хорошо ныряет и плывет. Норы строит из стеблей и корневищ растений. Вход их находится ниже уровня воды. Активна в сумерки и утром. Хорошо прижилась и распространилась по всему низменному Дагестану. Шкуры представляют ценное пушное сырье.