Трихинелла – Trichinella spiralis на стадии половой зрелости локализуется в слизистой тонкого кишечника, на стадии личинки – поперечнополосатой мускулатуре. Через легкие мигрируют личинки аскарид, иногда анкилостом, в них достигают половой зрелости угрицы. В стадии половой зрелости Wuchereria bancrofi обитает в лимфатических сосудах, а ее личинки (микрофилярии) циркулируют в крови. Филярии онхоцерки – Onchocerca volvulus и O. coecutiens – локализуются в соединительнотканных узлах под кожей, надкостницей, апоневрозом мышц, иногда они блуждают в коже и подкожной клетчатке, личинки могут проникать в орган зрения. Филярия акантохейлонема – Acantohocheilonema perstans паразитирует в брыжейке, околопочечной ткани, перикарде. В подкожной клетчатке, межмышечной ткани, синовиальной оболочке суставов локализуется дракдикулюс – Dracunculus medinensis. Опасно паразитирует в сердце дирофилярий – Diroflaria magalhaesi и D. lonisianensis и т. д. Эти примеры показывают, что нематоды могут паразитировать у человека в самых разнообразных органах и тканях.

Значительное число мелких круглых червей обитают в морях, пресных водоемах и почве. Для сельского хозяйства большое значение имеют различные почвенные нематоды, встречающиеся преимущественно в почвах значительного увлажнения и богатых органическими веществами. Нередко в верхних горизонтах почвы на площади 1 м² обитают десятки миллионов этих червей. Большая часть их обитает в почве постоянно, проходя все стадии развития, но среди них немало и таких форм, которые, проводят в почве только часть жизненного цикла, внедряясь затем в те или иные растения и становясь их паразитами.

Почвенные нематоды питаются чаще всего гниющими органическими веществами. Но среди них есть хищные формы, поедающие других мелких почвенных животных. Роль нематод в почвообразовательных процессах и, в частности, в гумификации почв весьма значительна.

2.6.2. Класс Волосатики (Nematomorpha, или Gordiacea)

Тело волосовидное (народное название "живой волос"). Окраска от белой до светло-коричневой и почти черной. Длина тела взрослых особей составляет от нескольких см до 1,5 м, толщина 0,5-2мм. Взрослые особи живут в пресных водоемах или морях. Волосатики откладывают миллионы мельчайших яиц в виде длинных молочно-белых шнуров. Их крошечные личинки – паразиты двух хозяев. В теле первого (чаще всего в мышцах личинок мотылей, стрекоз, поденок) личинки инцистируются и остаются там до тех пор, пока не будут проглочены вторым, окончательным хозяином (чаще крупным членистоногим); в полости тела второго хозяина развиваются до половозрелого состояния.

Полость тела заполнена паренхимой, тело покрыто плотной оболочкой. Они раздельнополы. Самка после откладки яиц погибает. Полный цикл развития занимает около 18 месяцев.

В РФ из 12 родов распространены 6, включающие 17 видов. В Дагестане встречаются 5 видов: Gordius obesis, G. robustus, Parachordodes pustulosus, P. speciosus и G. jarulini.

Иногда пресноводные волосатики ограничивают размножение вредных насекомых, а морские виды служат пищей для рыб.

2.6.3. Клаcc Коловратки (Rotatoria)

Имеют микроскопические размеры, длиной до 2 мм, некоторые образуют колонии диаметром до 3–4 мм. Известно около 2000 видов. Обитают везде, где имеется вода.

Покровы у одних мягкие и тело может сжиматься наподобие телескопической трубы, у других заключено в панцирь с отверстиями для головного отдела и на ноге оканчивается двумя пальцами. На голове находится ресничный орган. Он служит для плавания и добычи микроорганизмов, которые осаждаются на дне воронки, образуемой коловращением ресничек. Глазков два. Имеются группы осязательных щетинок. Нервная система состоит из нервных ганглиев и нервных волокон. Мускулатура в основном состоит из поперечнополосатых волокон. Органы пищеварения – рот, мускулистая глотка, ее расширение – зоб с хитиновыми челюстями, за глоткой – пищевод, объемистый желудок, кишка, заканчивающаяся клоакой. Анус располагается у основания ноги на спинной стороне. Органы выделения – протонефридии, которые открываются в клоаку.

Они раздельнополы. Самки имеют яичник, желточник и яйцевод, который открывается в клоаку, а самцы – семенник, семяпровод, предстательные железы и копулятивный орган с острым хитиновым стилетом, которым прокалываются покровы самки. Сперма вносится в полость тела и уже из нее проникает в яичник. Оплодотворенные яйца заключаются в скорлупу.

Самцы имеют не все виды. Когда они имеются, размножение происходит с чередованием партеногенетических поколений и полового. Партеногенетические поколения развиваются из яиц с диплоидным набором хромосом. Из таких яиц развиваются самки и самцы. Оплодотворенные самки откладывают покоящиеся яйца. Состояние покоя длится от нескольких дней и более года. У сидячих форм из яиц в начале выходит свободноплавающая личинка. Коловратки – корм для планктонных рыб и мальков всех видов рыб. Потребление коловратками бактерий говорит о значении их как санитаров. Способность анабиоза характерна для форм, живущих в почве, во мху и у обитателей придонной зоны водоемов. Они переносят длительное высушивание и промораживание в высушенном виде, сохраняют жизнеспособность при нагревании свыше 100 °C и значительное охлаждение. Характерно, что планктонные виды не выносят высушивание даже в течение нескольких часов. У них стойкостью обладают покоящиеся яйца.

2.7. Тип Скребни, или Акантоцефалы, или Колючеголовые (Acantocephales)

Обитают в кишечнике позвоночных. Тело вытянутое, длина 1–5 см, хоботок способен вворачиваться в особое влагалище, несет крючки и служит для прикрепления к стенке кишки хозяина. Кишки нет, питание осмотическое – всей поверхностью тела. Органы выделения представлены в виде протонефридии. Нервная система состоит из мозгового узелка и отходящих от него нервов.

Скребни раздельнополы. Парные яичники распадаются на множество "яйцевых комков", плавающих в обширной первичной полости тела и состоящих из развивающихся яиц. Половой проток самки начинается маточной воронкой, открытой в полости тела и выливающей зрелые яйца, которые затем выводятся наружу.

Яйца их во внешней среде заглатываются промежуточными хозяевами, в кишечнике которых из них выходят личинки – аканторы. Из последних образуются инвазионные особи, которые, попадая в пищеварительный тракт окончательных хозяев, превращаются в половозрелую стадию.

Развитие, таким образом, идет с метаморфозом и сменой хозяев. Промежуточные хозяева – ракообразные и насекомые. При сильном заражении они могут вызвать гибель рыб, птиц, млекопитающих. Известны случаи заражения человека.

В Дагестане у рыб и рыбоядных птиц встречаются 5 видов. У круглоротых (миноги) инвазированность составляет 100 %, у домашних уток встречается один вид – Polimorphus magnus, у мышевидных грызунов тоже встречается один вид. У некоторых зверей обнаружено 3 вида скребней и, в частности, Macracantorinchus catulinus.

2.8. Тип Кольчатые черви, или Кольчецы (Annelida)

Кольчатых червей, или Кольчецов, известно около 9000 видов. Они обитают в морских и пресных водах, в почве. По сравнению с плоскими и круглыми червями кольчатые стоят на более высокой ступени организации. Главные признаки типа: тело состоит из колец, или сегментов (сегментация выражена не только во внешнем, но и во внутреннем строении, а также в повторяемости многих внутренних органов), имеется вторичная полость тела (целом) с эпителиальными клетками, выстилающими органы и ткани – и этим отделяющими их от вторичнополостной жидкости.

Полость тела кольчецов также разделена перегородками в большем или меньшем соответствии с внешней сегментацией, хорошо развита замкнутая кровеносная система, выделительные органы открытого типа. Их называют нефридии (или метанефридии). Это тонкие попарно расположенные почти в каждом сегменте трубочки, начинающиеся воронкой в полости тела.

Нервная система состоит из парного надглоточного утолщения – ганглия, называемого головным мозгом, который связан нервными тяжами с двумя брюшными нервными стволами.

Тип кольчецов имеет три класса: Многощетинковые черви (Polychemicals), Малощетинковые черви (Oligochaeta), Пиявки (Hirudinea).

2.8.1. Класс Многощетинковые кольчецы, или Полихеты (Polychaeta)

Многощетинковых кольчатых червей насчитывают около 5300 видов. Обитают они преимущественно в водной среде. Большинство из них морские бентосные животные, ползающие по дну или зарывающиеся в ил или песок, в основном в прибрежной зоне. Часть полихет ведет сидячий образ жизни, прикрепляясь к камням, раковинам моллюсков и др. При этом многие из них прячутся в трубочки, образуемые из затвердевших органических или известковых выделений кожи. Ряд видов свободно плавает в планктоне. Известно также небольшое число пресноводных, встречающихся в озере Байкал, и паразитических представителей класса.

Длина полихет колеблется от нескольких мм до 3 м. Большинство их имеет вытянутую цилиндрическую или немного сплющенную в спинно-брюшном направлении червеобразную форму.

В теле этих червей различают головной, туловищный и анальный отделы. У них впервые среди беспозвоночных наблюдается образование головного отдела (цефализация) и развитие на нем различных органов чувств, а также примитивные конечности (параподии). Тело их покрыто кожно-мускульным мешком, состоящим из однослойного эпителия с тонкой кутикулой на поверхности и двух слоев мышц: наружных кольцевых и внутренних продольных, обеспечивающих сокращения тела и его изгибание.

Большинство полихет разнополы, немногие – гермафродиты. Оплодотворение чаще всего наружное. Развитие идет обычно со сменой нескольких личинок.

Многие полихеты служат основной пищей рыб и поэтому имеют большое значение в круговороте веществ в биосфере. Распространение и численность полихет учитывается при разведении промысловых рыб. Так, попытки переселить в Каспийское море ценные виды черноморских рыб были неудачными в связи с бедностью Каспия полихетами. В 1939 году под руководством Л.А. Зенкевича из Азовского моря в Каспийское море были трижды переселены около 65 тыс. нереид. Через несколько лет эти черви развелись в большом количестве и стали излюбленным кормом осетров. Черви перевозились из лиманов Бердянской косы на суднах до Ростова-на-Дону, а затем по железной дороге до Махачкалы и Баку.

Neries diversicolor, который в настоящее время имеет достаточное для рыб запасы, достигает в длину до 150 мм, обитает в ходах толщи грунта. Размножение происходит весной, продолжительность жизни один год.

Подкласс сидячих многощетинковых червей в Каспии имеет шесть видов: Gipanie brevispinis (эндемик Каспийского моря), Gipaniola Covalevsci, Paripania brevispinis, Mancuncia caspica, Fabricia sabella, Mersirella enigmatica.

2.8.2. Класс Малощетинковые черви, или Олигохеты (Oligochaeta)

К этому классу относится группа дождевых червей и другие почвенные и водные формы. Для них характерны отсутствие пароподий и малое число щетинок, которые обычно сидят пучками по бокам сегментов (кроме передних и задних). Головной отдел тела не обособлен. Щупалец у большинства форм нет. Гермафродиты. Развитие происходит без метаморфоза. Их насчитывают около 3100 видов.

Тело малощетинковых червей сильно вытянуто, более или менее цилиндрическое и состоит из сегментов групп головного, туловищного и анального.

Размеры тела колеблются от нескольких миллиметров до 3 м (у некоторых тропических форм).

Тело покрыто тонкой эластичной кутикулой, которая постоянно увлажняется выделениями слизистых желез, расположенных в кожном эпителии. Под кожей расположена мускулатура, представленная слоями кольцевых и продольных мышц. Между сегментами тела находятся спинные поры, через которые полостная жидкость выводится наружу и наряду с выделениями кожных желез увлажняет кутикулу червя, что помогает ему передвигаться в почве.

Пищеварительная система олигохет представлена передним, средним и задним отделами кишечника. Питаются дождевые черви перегнивающими остатками растений – листьями, травянистыми стеблями и т. п.

Дышат они кожей. После дождя вода проникает во внутренние слои почвы и поглощает имеющийся в нем кислород. Бескислородная среда губительна для дождевых червей (их иногда называют земляными червями, они более крупные) и они выползают на поверхность земли. Отсюда и название – дождевые черви. Кровеносная система замкнутая, органами выделения служат метанефридии, расположенные попарно в каждом сегменте. Нервная система представлена парными надглоточными ганглиями, связанными перемычками с подглоточными ганглиями, от которых начинается брюшная нервная цепочка. Из органов чувств лучше развито осязание. Хотя у дождевых червей нет глаз, но они весьма чувствительны к свету. Обоняние помогает червям находить пищу. Малощетинковые кольчецы – гермафродиты. Половые органы у них расположены в области 9-15 сегментов (семенники и яичники).

Оплодотворение дождевых червей перекрестное. Две особи прикладываются друг к другу брюшными сторонами. Дождевые черви достигают длины до 25 см (на юге до 60, а в Австралии живет гигантский черв длиной более 2 м).

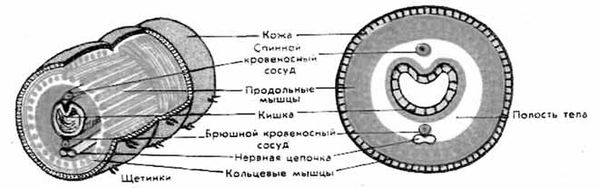

Рис. 8. Внутреннее строение дождевого червя

Дождевые черви полезны для сельского хозяйства. Еще Ч. Дарвин (1837) отметил их благотворное влияние на плодородие почвы. Передвигаясь в земле, черви разрыхляют ее, что способствует активизации деятельности микроорганизмов и мелких животных, проникновению корней растений вглубь, а также улучшению аэрации (снабжение воздухом) и водоснабжения. Кроме того, дождевые черви перепахивают почву, пропуская ее через кишечник. При этом они выносят нижние слои на поверхность. По подсчетам специалистов, черви, обитающие на площади 1 га, ежегодно поднимают наверх от 10 до 30 т переработанной ими земли. Перемешивая почвенные слои, черви способствуют погружению камней. Затаскивая в норки остатки растений, они погребают их, чем способствуют накоплению в почве органических веществ и образованию перегноя.

Дождевые черви – ценный корм для рыб и домашней птицы. В последнее время все шире развертывается искусственное разведение червей.

В Дагестане обитают виды семейства трубочники – Tibifсidae. Эти черви обнаружены в пресных водоемах (озерах и прудах). Они, зарывшись задним концом в ил, совершают своим телом колебательные движения. Они скапливаются большим количеством (тысячи особей), имеют красно-розовую окраску тела. Чем меньше в воде кислорода, тем сильнее они вытягивают тело и чаще совершают колебательные движения, усиливая газообмен через покровы. Питаются органическими веществами, содержащимися в иле, песке, заглатывая их, что приводит и к фильтрации (биологическому очищению) водоемов. Они служат кормом для рыб.

Много в Дагестане представителей дождевых червей (24 вида из 9 родов: Lumbricus, Allolobophora, Dendrobena, Aezenija, Aeziniella, Bimatus, Octolasium, Aaophila, Criodrilus). Всего же дождевых червей около 1500 видов.

Большое распространение на низменности республики имеет Allolobophora серая (пашенный червь), длиной около 15 см, обитает на глубине 5-15 см. В отличие от других червей в засушливые периоды они идут на глубину до 80–60 см, образуют защитную оболочку и инактивируются.

В гниющихся местах, соломе, в парниках, навозе обитает Aezenia phoetida, который имеет неприятный запах, темно-красный до коричневого цвет с длиной тела до 10 см.

Во всех поясах Дагестана имеет распространение Dendrobena восьмигранная, излюбленными местами обитания которого лесная подстилка (особенно под опавшими увлажненными листьями).

Из рода Lumbricus широкое распространение имеет земляной червь, роющий в почве ходы до двух метров длины. Ведут ночной образ активной жизни (выходят на поверхность, питаются частями листьев, захватывают кусочки почвы и т. п.).

В горах Дагестана больше других видов встречается Aezenia Nordencheldi, имеющий темный (вишнево-красный) цвет тела, длиной до 12 см. Здесь встречается и Aezeniella четырехгранный, имеющий длину до 6 см, серо-коричневого цвета (с желтым оттенком). Излюбленными местами обитания червя являются берега водоемов (и непосредственно в воде).

Гельминтофаунистический комплекс домашних и диких животных на территории Дагестана представлены 72 видами, в том числе 5 трематод, 8 цестод, 59 нематод (из которых 44 представители подотряда Strongylata). Общими для домашних и диких жвачных являются 38 видов, только у домашних парнокопытных встречаются 60, только у диких их сородичей отмечены 7 видов (Fasciola gigantica, Paramphistomum cervi, Calicophoron calicophorum, Onchocerca gutturosa, Setaria labiato – papillosa, Nematodirus longissimispicularis, Gnothostoma hispidium), только в горном поясе празитирует 11 (Protostrongylus railieti, Nematodirus junctispicularis, Neostrongylus linearis, Ranadia caucasica, Mufongia podjapolskyi, Trichstrongylus probolus, Maramastrongylus dagestanica, Spicolopteragia cutcacheni, Spiculocaulus austriacus, Skrjabinonema ovis, Setaria tundra).

Только овцы инвазируются Cysticercus ovis, Dictyocaulus flaria, крупный рогатый скот – Cysticercus bovis, D. viviparus, косуля – N. junctipunctata, N. linearis, S. tundra, дагестанский тур – Scrjabinonema ovis, серна – Ranadia caucasica, Mufongia podjapolskyi, S. cutkascheni, S. austriacus, сайгак – N. longissimispicularis, Gnothostoma hispidium.

Широко распространены во всех природных поясах 36 видов, редко встречаются 25 видов.

Зараженность домашних животных гельминтами варьирует ЭИ 5,7-83,3 %, ИИ 3-11760 экз., диких, соответственно, 0,3-12,5 % и 2-27 экз. (Атаев А.М. и др., 2008). Гельминтозы в условиях Дагестана являются ассоциированными паразитами, которые встречаются в разных соотношениях. Соответственно патогенное действие на организм хозяина возбудители гельминтозов оказывают комплексно.

2.8.3. Класс Пиявки (Hirudinea)

Пиявки – своеобразные кольчатые черви, большинство которых являются эктопаразитами различных животных. Тело их уплощенное, без ясно выраженного головного отдела. Наружная кольчатость мелкая и не соответствует более крупной внутренней сегментации тела. У большинства видов имеются присоски. Гермафродиты. Известно около 250 видов пиявок, большинство которых живут в пресных водоемах.

Тело снаружи одето кутикулой. Лежащий под ней эпителий богат железистыми слизистыми клетками, а у основания эпителиальных клеток рассеяны многочисленные пигментные клетки, обусловливающие окраску пиявок. Мускулатура развита очень сильно. В кожно-мускульном мешке три слоя мышечных волокон, которые тянутся в поперечном, диагональном и продольном направлениях к оси тела. Нервная система представлена в виде брюшной нервной цепочки. Глаза (не у всех видов имеются) имеют примитивное строение.

Передний отдел кишечного тракта имеет несколько пар боковых выростов для заполнения кровью в запас, который хватает медицинской пиявке на 2–3 месяца. Благодаря примеси гирудина кровь пиявок не свертывается и долго сохраняется в свежем виде. Переваривание происходит в эндодермальном отделе кишечника.

Дыхание происходит через покровы тела, но у некоторых видов есть жабры.