Приблизительно в это время (92 г. до н. э.) два цензора, Красс и Домиций, высокопоставленные чиновники, долгом которых было поддержание общественной морали и достойного поведения, заявили: "Дошло до нас, что есть люди, которые завели науку нового рода. К ним в школы собирается юношество, они приняли имя латинских риторов, и там-то молодые люди бездельничают целыми днями..."

"...Новшества же, творимые вопреки обычаю и нраву предков, представляются неправильными и нежелательными. Поэтому считаем необходимым высказать наше мнение для тех, кто содержит школы, и для тех, кто привык посещать их, что нам это не угодно".

Нам не известно, возымело ли действие это напыщенное консервативное заявление, поскольку, как это довольно часто случается с поборниками общественной морали, эти взгляды были основательно устаревшими. Усиленное изучение греческого и латинского было популярным среди высших классов Рима на протяжении двух предыдущих поколений, и отказаться от этого было нелегко. Люди с особенно сильно выраженными культурными интересами, такие как Цицерон, отправляли своих сыновей на обучение в Афины – столь велика в интеллектуальном мире была репутация всего греческого.

Но хотя изучение риторики упрочилось в качестве единственного вида формального обучения высшей ступени, доступного для состоятельных молодых людей, картина, данная Сенекой и Тацитом, о качестве того, что сходило за хорошее образование в римских школах риторов, не вызывала воодушевления. Хорошо было Квинтилиану, который был одним из лучших преподавателей, предъявлять высокие требования к обучению ораторскому искусству, указывая, что "многие образованные люди думают, что говорить надо иначе, чем писать", что "речь написанная, предназначенная для чтения, должна быть тщательно отделана, составлена "по закону и правилу", ибо она будет в руках людей образованных и судить о ней будут мастера...", "по-моему, хорошо говорить и хорошо писать одно и то же, и написанная речь только увековечивает сказанную в суде", и продолжает в том же духе, убеждая, что музыку можно понять лишь в том случае, если овладеть размером и ритмом, не говоря уже об астрономии и философии. Многие учителя были неспособны отдать справедливость таким, вне всяких сомнений, здравым требованиям до такой степени, что Сенека мог сетовать не без основания, что "некоторые прилагают чересчур большое старание и чересчур много труда к познанию темных и трудных предметов, в то же время не нужных нам".

Тацит был еще более уничижителен в вопросе о школах риторов. Об учащихся, посещающих подобное среднее учебное учреждение, он говорил, что трудно сказать, что является самым пагубным для их интеллектуального роста – само ли место, или их собратья по учению, или же предметы, которые они изучают. Полагалось, что ученики овладевают искусством убеждения и полемики, но какие скверные у них темы для обсуждений! Кроме того, эти предметы столь далеки от реальной жизни, а стиль, в котором они преподносятся, так напыщен. Тацит приводит в качестве примера предложенные темы: "Награда тираноубийце", или "Альтернатива насилуемой девы", или "Лекарство от чумы". Однако за поколение до этого Сенека предлагал такие темы, как "Александр Великий обдумывает, стоит ли ему входить в Вавилон после того, как он получил предупреждение об опасности от предсказателя", или "Цицерон размышляет, сжигать ли ему свои произведения, поскольку Антоний обещает сохранить ему жизнь при условии, если он их уничтожит".

Нельзя сказать, судя по названиям учебных упражнений, задаваемых усталыми наставниками, вынужденными год за годом пытаться находить новые и интересные темы, что они были такими уж важными, и перспектива "пира" разума, возникающая из подобных упражнений, вряд ли могла считаться оправдывающей ожидания. Как заметил Тацит, трудно ожидать от зеленых студентов зрелости суждений, необходимой для многих полемических тем. Вне всякого сомнения, существуют другие менее поверхностные примеры, но во времена императорского абсолютизма или деспотизма, которые превалировали на протяжении большей части римской истории после Юлия Цезаря, свободное обсуждение политических вопросов, таких как свобода личности или демократическое правление, могли быть столь же опасными, как сегодня в коммунистических полицейских государствах.

Даже из такого краткого сообщения очевидно, что стремление усовершенствовать интеллектуальный и моральный уклад римского народа никоим образом не было реализовано полностью. Образование ценилось за его практическую помощь в повседневной деятельности. О литературе и ораторском искусстве судили по их способности помочь человеку выиграть судебный процесс или перетянуть на свою сторону толпы избирателей. Музыка была хороша только тогда, когда несла призыв или могла ускорить какой-то мужской род деятельности, такой как борьба. Представление греков о том, что образованная и культурная жизнь сама по себе вещь неплохая, поскольку она подразумевает некоторую степень активного желания постичь истину, ценить и создавать прекрасное, а также достичь достойного с точки зрения морали поведения в человеческих отношениях, не очень привлекала практичных римлян.

Глава 3

СЕМЕЙНЫЙ УКЛАД

ДУХ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

Не было ничего священнее, что охранялось бы более надежно всеми религиозными инстинктами, чем дом каждого отдельного римлянина. "Такова, – говорил Цицерон, – была традиция отцов республики", и ее долгое время придерживались. Среднестатистический римский дом для нас не показался бы очень удобным, но это не имело значения для римлянина, который, по крайней мере во времена империи, предпочитал проводить большую часть своего времени вне дома, прогуливаясь, сплетничая в термах или в цирке, амфитеатре или театре. Затем он приходил домой на обед, основной дневной прием пищи. Для большинства обед проходил в кругу семьи, после чего оставалось не так уж много времени, если только летом, чтобы снова выйти из дома до наступления темноты, когда это могло быть опасно из-за хулиганов и грабителей в узких улочках и большого движения колесного транспорта, которое по приказу Юлия Цезаря дозволялось в Риме только по ночам.

Не сохранилось ни одной картины или описания того времени римского семейства у себя дома, ни одного романа, письма или пьесы, передающих живое ощущение личных отношений в обычном семейном кругу. Существуют немногочисленные описания пышных обедов и случайные вставки семейных сцен в письмах Цицерона, у которого было двое детей, и Плиния Младшего, который был бездетным знатным вельможей с литературными наклонностями. Отсюда и из других случайных замечаний мы составляем картинки римской жизни, зачастую противоречивые. Преобладает впечатление, что римляне были серьезным народом, обладающим чувством собственного достоинства, заслуживающим скорее уважения, чем привязанности, что подтверждается некоторыми греками, чей живой, сочувственный, любвеобильный характер и чья любовь к красоте и преклонение перед культурным превосходством составляли заметный контраст суровым, прозаичным римлянам. Полибий в середине II века до н. э. говорил, что в Риме никто никогда никому ничего не дает. Почти через триста лет другой грек, наставник будущего императора Марка Аврелия, говорил, что нет такого латинского слова, которое могло бы выразить заботливую, нежную любовь родителей к детям, которая передается греческим словом "philostrogos". Он говорил, что в Риме вы никогда не встретите человека, которого можно назвать таким словом, и что он не верит, что такого рода привязанность существует в Риме. И это было на закате того периода, который Гиббон без колебаний назвал самым счастливым и процветающим в истории всего мира. Эти ученые греки преувеличивали, поскольку было бы неправильно позволить этому утверждению умолчать о свидетельствах растущей с ходом времени интуиции, более глубоких человеческих чувств, искренних побуждений и стремления к лучшему. Верность мужа жене, их привязанность к детям, рабам и домашним животным описываются на многих страницах римской литературы и запечатлены на многих могильных камнях и памятниках, сохранившихся до наших дней. Надписи на могильных камнях, видимо, могут вызывать сомнения в фактической достоверности, но они являются эхом того, что можно найти в римской литературе. Лукреций писал:

После того как жена, сочетавшись с мужем, единым

Стала хозяйством с ним жить, и законы супружества стали

Ведомы им, и они свое увидали потомство,

Начал тогда человеческий род впервые смягчаться.

Квинтилиан, потерявший сначала молодую жену, а потом двоих сыновей, которых обожал, пишет о них горькими словами печали, которые пронзают столетия, отделяющие нас от него. Но он был испанцем.

У Тибулла есть милая небольшая зарисовка, изображающая маленького ребенка, схватившего за уши своего отца, когда тот его целовал, и старого деда рядом, всегда готового следить за ребенком и не устающего болтать с ним. В домах римлян также было много радостей. Цицерон повествует о том, как Лелий и Сципион весело проводили время за городом, собирая морские ракушки и развлекаясь.

Сам Цицерон, чья забота и любовь к своим двум детям должна поразить любого, прочитавшего его письма, заявлял в своем трактате "Об обязанностях", что фундаментом общества являются семейные узы сначала между мужем и женой, а затем между родителями и детьми. Он полагал, что "природа силой разума сближает человека с человеком... и прежде всего внушает ему, так сказать, особенную любовь к потомству...". Конечно, Цицерон не был жестоким и корыстным отцом для своих сына и дочери. Наоборот, он понял, правда, когда уже было слишком поздно, что был чересчур занят собственной карьерой и общественными делами, чтобы уделять им все то внимание, в котором они нуждались, и, по-видимому, испортил их чрезмерной снисходительностью. В обычных семьях, вероятно, все обстояло по-другому. Случайные изображения римских детей обычно представляют их в школе или помогающими своим родителям в ежедневных заботах по дому, в поле и со скотом. Такова и живая картинка, запечатленная Вергилием, изображающая мальчика, очень рано влюбившегося в маленькую соседскую девочку, которую он видел рано по утрам собирающей яблоки в саду со своей матерью. Несмотря на то что подобные свидетельства обрывочны, они указывают на то, что в римской семейной жизни было много того, что могло бы показаться нам абсолютно нормальным сегодня, по крайней мере в том, что касается мальчиков.

А что же насчет римских девочек и их матерей, от которых тогда, как и сегодня, в основном зависела задача создания семейного круга и настоящего дома?

ЖЕНЩИНА В ДОМЕ

Задолго до появления хронологии в Риме практиковались две формы брачных отношений. Первая, "коемпцио" (буквально "купля"), была формой покупки жены и сначала практиковалась в основном среди низшего класса плебеев. Другая заключалась в торжественной религиозной церемонии, исполняемой двумя верховными жрецами: жрецом Юпитера (Flamen Dialis) и верховным понтификом. Она ознаменовывалась обменом полбенных лепешек, называлась "конфарреация" (confarreatio) и являлась союзом на всю жизнь, развод был практически невозможен. Аристократы или патриции Древнего Рима в основном соблюдали эту форму брака. Считалось, что различия между этими двумя формами указывали на то, что патриции были потомками древних италийских захватчиков, пришедших с тевтонского севера и завещавших характерную устную традицию супружеской верности.

Браки посредством "купли" невесты имели некий религиозный оттенок, поскольку две из трех медных монет – ассов, приносимых невестой, жертвовались домашним ларам. Третья оставалась у жениха. Это было символическим приданым. Считалось, что богиня Юнона вводит невесту в ее новый дом. После того как невеста в своей красной фате и жених соединяли руки, приносилась жертва Юпитеру. Волосы невесты разделяли на шесть прядей острым гребнем в форме копья. Ее сопровождала в новый дом веселая процессия, и после смазывания маслом дверей и украшения дверного проема невесту переносили через порог.

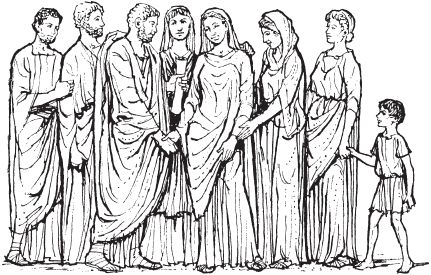

Рис. 13. Свадебная церемония

Жених встречал ее "водой и огнем". Затем следовала пирушка, которая обычно оживлялась непристойными песнями и комментариями. Сохранившийся до наших дней стих Катулла дает хорошее представление о римской свадьбе времен республики. Но такие пышные церемонии вскоре канули в прошлое. Третья и гражданская форма заключения брака, "узус" (usus), стала всеобщей в эпоху империи. Брак считался заключенным, когда мужчина и женщина проживут вместе как муж и жена целый год, причем важно было, чтобы жена не провела трех ночей подряд вне дома мужа. Вначале бытовало мнение, что такой несколько более свободный союз больше подходит для людей, чье положение в обществе было неравным. Если же женщина проводила три ночи подряд в году вне дома мужа, то она освобождалась от законных брачных уз.

Судьба девочек и женщин в далекие времена Древнего Рима сегодня кажется тяжелой, а зачастую суровой. Появление девочки на свет часто считалось скорбным знаком, как это долго было в Китае. Если ее вообще оставляли в семье, то обращались с ней немногим лучше, чем с рабыней. Катулл, который был жестоко поражен своей сильной любовью к юной римской матроне, использует, говоря о чувствах родителей к незамужней дочери, ругательное слово "invisa", которое не имело иного значения, чем "ненавидимая" или "презренная". Самое большое, на что могла надеяться бедная девушка, что ее меньше будут презирать после того, как она выйдет замуж за парня, которого ей нашел отец. Ведь она, как и остальные члены семьи, находилась целиком во власти своего отца. Если он подыскивал ей мужа, она была полностью отрезана от своей семьи и в той же степени под абсолютной властью своего мужа или его отца, если тот еще жив. Если девушка не выходила замуж, ее могли продать как рабыню. Брак как институт очень сильно отличался от того, чем он является сейчас в Западной Европе, частично потому, что законы и практика в Древнем республиканском Риме оставляли женщину без всяких юридических прав в мире, где творили и исполняли законы мужчины. К тому же основательные различия частично были вызваны большим и все возрастающим числом рабов, хлынувших в город после успешных войн. Среди них были и хорошенькие молодые женщины; их число умножалось в результате пиратства и своевольных действий на зависимых от Рима территориях, которые стабильно расширялись. Рим был не единственным местом, где женщинами не дорожили, и родители в других местах, как китайцы в наши дни, с готовностью продавали своих дочерей. Таким образом, жена сталкивалась с жестокой конкуренцией в своем собственном доме, где все рабыни точно так же полностью были во власти ее супруга и повелителя, как и она.

Но римские женщины даже в древние времена были сильны духом и готовы постоять за себя. Они добились отмены закона военного времени, изданного в 215 г. до н. э. после ужасного поражения Рима, нанесенного войском Ганнибала в битве при Каннах, запрещающего им владеть больше чем половиной унции золота, носить цветные одежды и ездить в экипаже, запряженном двумя лошадьми. Через пять лет после окончания войны женщины устали от такого аскетизма, но люди старой закалки, Брут и Катон, и слушать не хотели об отмене этого закона. Поэтому "ни одну из матрон не могли удержать дома ни чей-либо авторитет, ни чувство приличия, ни власть мужа; они занимали все улицы города и входы на Форум и умоляли ушедших туда мужей... позволить и женщинам вернуть себе прежние украшения. Толпа женщин росла с каждым днем... Женщины осмеливались уже обращаться к консулам, преторам и другим должностным лицам и упрашивать их". В итоге женщины победили, и закон был упразднен.

Однако юридически женщины оставались в жалком зависимом положении, от которого постепенно освобождались. По-видимому, их спасла наступающая цивилизация, хотя она не освободила греческих женщин, но кажется более вероятным, что они в действительности спасли себя собственной силой характера при помощи введения института приданого в состоятельных семействах, которые были больше заинтересованы в святости брачных уз из-за желания сохранить навсегда семейное имя, поддерживать семейные обычаи и ритуалы в интересах духов своего дома, своих домашних богов и теней своих предков, а также обеспечить надлежащую и законную передачу семейного состояния и имущества. Эти благочестивые обязанности не могли считаться исполненными, если глава семейства брал в любовницы молодых рабынь, сменявших одна другую и не имеющих ни юридических, ни религиозных прав. Состоятельные семьи стали искать способ упрочить положение жены и гордились тем, что обеспечивали своих дочерей значительным приданым. Последствия были весомые. Муж жены с приданым больше не имел ее целиком в своей власти: ее отец, который нашел деньги, не собирался безвозвратно терять их в случае, если брак сложится неудачно. Следовательно, он сохранял отцовские права над своей дочерью.

Уже ко времени ранней империи древняя форма брака "конфарреацио" была почти забыта. Никто, кроме немногочисленных старейших семейств, не придерживался ее; да и те быстро вымирали. Приданое укрепило положение жены в семье, поскольку, если муж пренебрегал ею ради домашних молодых рабынь, она могла пожаловаться своему отцу и поставить брак под угрозу расторжения.