Префект имел дело не только с уголовными преступлениями, ему приходилось разрешать и частные тяжбы. Интересно заметить, что способ их разрешения включал в себя время на "раздумье", что вполне может использоваться и сегодня. При первом обращении в суд записывали заявление истца, но давали ему несколько дней на раздумье. Если он возвращался вновь, к нему выходил префект собственной персоной и приказывал еще раз все взвесить. Если истец настаивал, обязанность расследовать спор возлагал на ёрики, хотя в трудных случаях дело могло вернуться к префекту, который в любом случае выносил заключительный приговор.

Такой механизм правосудия в Эдо помогает составить представление о том, как работали чиновники и в каких ситуациях они вступали в общение с обычными людьми. Некоторые самураи конечно же были в непосредственном контакте с крестьянами и с поставщиками, другие к тому же управляли некоторыми предприятиями, которыми обыкновенно руководили купцы. Характерным примером были легендарные золотые рудники Аикава на острове Садо, народная память сохранила легенды о жестокости надсмотрщиков - самураев и о страданиях молодых людей, вынужденных трудиться в штольнях и выработках. Они были в подчинении у чиновника, ранг которого соответствовал рангу городского префекта Эдо. В других провинциях и областях также существовали предприятия, которыми руководили самураи. Таким образом многие из них приобретали опыт в управлении производством, и неудивительно, что с ростом промышленности во второй половине XIX века немало представителей упраздненного воинского сословия сумели найти себе применение в новой, реформированной Японии.

Считалось, что и в часы отдыха, а также и в часы работы самураи должны держаться обособленно от остальных. Однако не всегда они проводили свой досуг подобающим образом. Им не полагалось участвовать в любых развлечениях горожан, таких как посещение театров и визиты в "веселые кварталы" борделей, хотя ясно было, что запреты их не останавливали. Многие другие способы проведения досуга были официально разрешены.

Конечно же самурай низшего ранга, которого могли призвать на службу как человека, умеющего держать в руках оружие, если, например, дело доходило до стычек с грабителями или взбунтовавшимися крестьянами, в какой-то степени был обязан тренироваться в боевых искусствах, а рукопашному бою, фехтованию кэндо, стрельбе из лука - кюдо, верховой езде и плаванию всегда находилось применение.

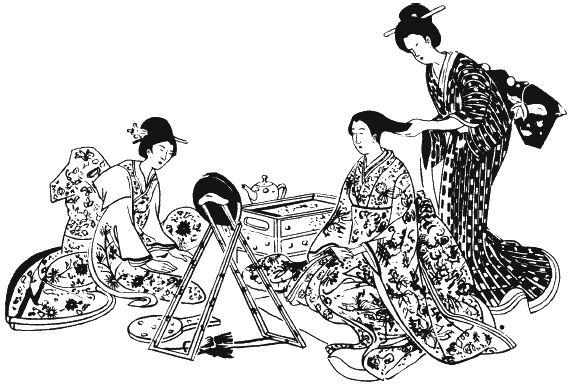

Самурай высшего ранга наряду с серьезным обучением обращению с мечом занимался другими военными искусствами с тем же вдохновением, что и изучением чайной церемонии и икэбаны, - это больше походило на хобби, но изучалось и практиковалось с большой серьезностью и постоянным поиском скрытых смыслов.

Все эти возвышенные занятия проводились в соответствующих "школах", и всем искусствам обучались только у дипломированных наставников. Различия между школами были иногда довольно незначительными и очень часто не имели практического значения. Даже такое неартистическое занятие, как плавание, было организовано по принципу "школ", каждая из которых обучала различным движениям рук и ног, или специальному чередованию различных стилей плавания, или же искусству верховой езды по воде. Что касалось обучения манерам, то лучшей считалась школа Огасавара. Там обучали этикету приветствия, правильной осанке, поведению за столом и тому подобному, а также стрельбе из лука - кюдо, ритуальному виду состязаний, требующему соблюдения определенного церемониала, где больше внимания уделялось грации и этикету, чем попаданию в цель. Только самураи низшего ранга позволяли себе удовольствие принимать участие в более грубых состязаниях лучников. Сохранились сведения об одном из таких соревнований, проходившем на территории киотского храма Сандзюсангэндо в зале более 200 футов длиной, загроможденном изваяниями. На внешней галерее и проводились состязания, цель которых заключалась в том, чтобы выпустить как можно больше стрел за определенный отрезок времени с одного конца галереи в другой. Нависающая кровля не позволяла стрелам летать высоко (на балках до сих пор сохранились следы от отклонившихся от цели стрел), поэтому необходимо было следить за траекторией их полета. Лучшее достижение приписывается одному самураю - он в 1686 году расстрелял 13 000 стрел, из которых 8033 достигли конца галереи.

Более активным развлечением самураев высшего ранга была охота. Лишение живых существ жизни противоречило канонам буддизма, в соответствии с которыми убийство животных могло повлечь за собой наказание в следующей жизни. Тем не менее многие охотились на дичь ради пропитания, а фитильными мушкетами пользовались повсеместно, хотя маловероятно, что стрельба из мушкета считалась забавой. Широкомасштабные экспедиции великих властителей не имели ничего общего с такой охотой. Действительно, некоторые из ранних сёгунов время от времени позволяли себе подобное развлечение, до тех пор пока им не положил конец пятый сёгун, Цунаёси, который правил в 1680–1709 годах. Он вошел в историю как "собачий" сёгун, из-за того что всячески защищал этих животных, поводом чему послужил совет одного буддийского священнослужителя, который поведал, что его бездетность была наказанием за лишение жизни животного в предшествующее существование. Цунаёси выбрал собаку объектом своего особого покровительства, потому что был рожден в год Собаки. Подобные причуды военного правителя имели последствия для всей страны, так что можно себе представить, сколь безоговорочной была власть сёгуна. Некоторых людей даже отправляли в ссылку за убийство собак, а для бродячих псов в Эдо был сооружен просторный загон, он оплачивался из особого, "собачьего", налога, в то время как общий запрет на убийство животных сильно мешал крестьянам защищать свой урожай. Однако все это не помогло Цунаёси, и его сменил племянник, который сразу же положил конец эдиктам, защищающим собак. Сёгун Ёсимунэ, правивший в 1716–1745 годах, был энергичным реформатором, а также старался возвратить самурайству его прежнюю простоту, поощряя физические упражнения. В особенности он оказывал предпочтение охоте и в списке прозвищ был назван "соколиным" сёгуном. В его любимой соколиной охоте Ёсимунэ сопровождала многочисленная свита, а жертвами становились журавли и другие дикие птицы. Он также возродил охоту на оленя и кабана, что было любимым занятием некоторых из его предшественников и определенно "неспортивным": ведь дичь гнали в направлении "охотников", которые, сами не подвергаясь никакой опасности, убивали ее стрелами или выстрелами из мушкетов, сидя верхом на коне.

Случай, описанный в дневнике одного самурая из Нагои (1692), свидетельствует о ценностях того времени. Властитель Иё (на Сикоку) потерял своего любимого сокола и искал его по всем своим владениям. Однажды некий крестьянин ушел обрабатывать свои поля, а его жена осталась дома ткать полотно. Сокол влетел в дом и уселся на ткацкий станок. Жена схватила челнок и ударила птицу, которая сразу умерла. Крестьянин вернулся домой, и жена поведала ему, как птица в красивом оперении села на ее ткацкий станок, как она стукнула ее, не собираясь убивать, но птица, к несчастью, умерла. Муж посмотрел на птицу и понял, что это сокол. Он сильно забеспокоился, поскольку ему было известно, что господин повсюду разыскивает свою птицу. С трепетом он рассказал деревенскому старосте о случившемся, тот доложил управляющему имением. Последний в большом гневе приказал связать мужа и жену и привести их к господину для разбирательства. Господин тоже разгневался и велел распять жену, но простил мужа, потому что его не было дома в момент случившегося.

Дальше история повествует о том, что когда муж отправился помолиться о своей жене, то обнаружил, что она еще жива, и господин, услышав об этом, приказал ее снять с креста. Жена заявила, что ее спасло покровительствующее ей божество. Самурай, который записал всю эту историю, видимо, не считал обращение с женщиной удивительным, его поразило лишь возвращение ее к жизни.

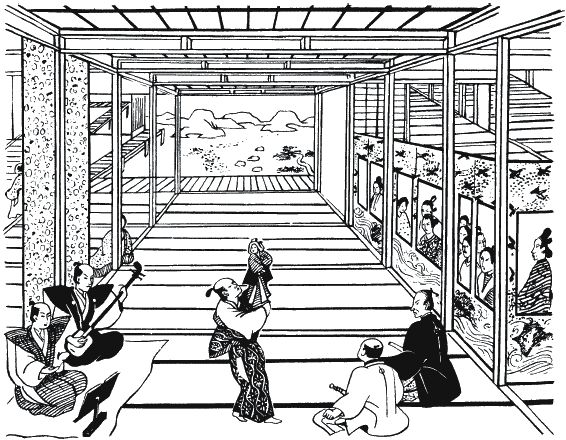

Однако охота Ёсимунэ была исключением, поскольку сёгуны обычно не участвовали в активных видах состязаний. Их развлечения были обычно гораздо менее энергичными, они скорее были наблюдателями, а не участниками. К примеру, они и даймё поддерживали сумо - вид борьбы, который издревле был популярен в Японии, и ему покровительствовал императорский двор. Другим видом развлечений был драматический театр. Самураям не позволялось ходить в театры, которые посещали купцы, но это не останавливало даймё и других от приглашения театральных трупп или отдельных исполнителей в свои резиденции. Во дворце сёгуна обычно давались пьесы. Но и он разрешил горожанам посмотреть один из спектаклей. Сохранившиеся записи свидетельствуют, что властители Тоттори были большими покровителями Но, когда совершали свой обязательный визит к сёгуну в столицу. Во второй половине XVII века сам даймё исполнял главную роль во многих пьесах, которые показывали для развлечения его гостей, других князей, во время застолий. Актерам и музыкантам платили деньгами или одеждой, и если просили прибыть издалека, то давали специальную компенсацию и обеспечивали сопровождение. Пьесы театра Кабуки и кукольные представления также можно было видеть в резиденциях, но реже, чем Но, куклы служили развлечением специально для домашней челяди - низшего сословия.

Еще одним и несколько более личным свидетельством является дневник феодального властителя по имени Мацудайра, правителя Ямато (он не имел никакого отношения к провинции, его титул был чисто номинальным, дарованным ему императорским двором), который умер в Эдо на пятьдесят четвертом году жизни в 1695 году. Он интересовался искусствами и всякого рода развлечениями, в том числе каллиграфией, определением качества фимиама, пьесами театра Но и их комическими интерлюдиями (кёгэн), кукольными представлениями и пьесами Кабуки, живописью, поэзией, танцами, борьбой и охотой. Он был в курсе всего происходившего в театральном районе, часто отправлял туда своих людей смотреть спектакли и сообщать о них или расспрашивать тех, кто проходил мимо театров, о предстоящих премьерах и о том, какие ходили сплетни. Круг его знакомств состоял, в частности, из поклонников кукольного театра, поскольку он часто упоминает о вечеринках в усадьбах своих знакомых и о том, как его развлекали знаменитые актеры. Кроме того, он сам устраивал подобные представления для своих гостей.

Может быть, несколько цинично предполагать, что редчайшим развлечением для двора сёгуна был ежегодный визит главы (или капитана) голландской фактории (торгового форта) в Нагасаки. Конечно же появлялась возможность получить какие-нибудь любопытные заморские подарки. Немецкий врач Энгельберт Кэмпфер служил лекарем у голландцев и в 1691 году отправился с ними в Эдо. Он оставил после себя живое описание своего путешествия и аудиенций у сёгуна. Первая была официальной, но, по словам Кэмпфера, во второй раз их вели по многочисленным темным галереям: "Вдоль всех этих галерей стоял непрерывный ряд личных охранников, и рядом с императорскими апартаментами находились некоторые высокие офицеры короны, которые выстроились в цепочку перед залом аудиенций, одетые в церемониальные одежды, склонившие головы и сидящие на пятках. Зал для аудиенций был точно таким, как я представил его на своем рисунке. Он состоял из нескольких помещений, обращенных к срединному залу, некоторые были открыты, другие закрыты ширмами и решетками. Одни были размером в 15 циновок, другие - в 18 и на циновку выше или ниже - в соответствии с чинами людей, сидящих на них. В срединном зале циновок не было вообще, их сняли и унесли, пол покрыт аккуратными полированными досками - туда нам и приказали сесть. Император {т. е. сёгун} и супруга его высочества сидели за решетками справа от нас. Под решетками я подразумеваю драпировки, сплетенные из тростника, чрезвычайно тонко расщепленного, с обратной стороны покрытые тонким прозрачным шелком с отверстиями шириной около 9 дюймов, для того чтобы люди, находящиеся за ними, могли видеть, что происходит по другую сторону решетки. Из соображений эстетики и чтобы получше спрятать людей, находящихся за ними, они разукрашены фигурами гагар, хотя в других случаях их невозможно было бы разглядеть на расстоянии, особенно когда сзади нет света. Сам император находился в таком плохо освещенном месте, что мы едва узнали бы о его присутствии, если бы не голос, который выдал его, хотя он был таким тихим, словно император намеренно хотел оставаться незамеченным. Сразу перед нами, позади других решеток, находились принцы крови и придворные дамы императрицы. Я заметил, что в некоторых местах решеток между тростинками вложены кусочки бумаги, делающие отверстия шире, чтобы лучше видеть; я насчитал около тридцати таких бумажек, из чего делаю заключение, что приблизительно такое же число людей сидело позади… Нам тоже приказали сесть, предварительно оказав честь: по японскому обычаю, требовалось ползти на коленях и кланяться, касаясь лбом пола, в направлении той части решетки, за которой находился император. Главный переводчик уселся чуть впереди, чтобы лучше слышать, и мы заняли свои места по левую руку от него, усевшись в ряд".

Слова сёгуна адресовались главе государственного совета, который повторял их переводчику для перевода гостям. Кэмпфер комментирует это так: "Я полагаю, что слова, исходящие из уст императора, считаются слишком драгоценными и священными для непосредственной передачи в уста людей низшего ранга".

После расспросов сёгуна о внешнем мире и о медицине было приказано "…снять наши "каппа" - плащи, служившие парадным одеянием, и выпрямиться во весь рост, чтобы ему было удобнее рассмотреть нас, затем заставил разыграть целю сцену: пройтись, остановиться, приветствовать друг друга, плясать, подпрыгивать, изобразить пьяных, говорить на ломаном японском языке, читать по-голландски, рисовать, петь, снова надеть плащи и снова снять. Мы старались как можно лучше выполнять приказания императора, и я еще исполнил во время пляски любовную песенку на верхненемецком наречии. Вот так, выполняя множество дурацких трюков на разный лад, мы должны были повиноваться, чтобы развлечь императора и его двор. Нас заставили упражняться таким образом на протяжении двух часов, хотя и с большой любезностью, после чего вошли слуги и поставили перед каждым из нас маленький столик с японской провизией и парой палочек из слоновой кости вместо ножей и вилок. Мы лишь притронулись, а потом нашему почтенному старшему переводчику, который от страха едва мог подняться, приказали унести оставшееся с собой".

Кэмпфер был внимательным наблюдателем, и можно не сомневаться в точности его описаний. Возможно, циновки сняли с пола там, куда вошли голландцы, потому что они были обуты в сапоги. Японцы всегда оставляли уличную обувь у входа и оттуда шли либо босиком, либо в таби - носках с отделенным большим пальцем, - если только не были при исполнении неотложных официальных обязанностей, таких как арест, например, - в таком случае они обычно сразу проходили в дом, усиливая таким образом психологический шок от внезапного вторжения.