Гормональные влияния

Железы внутренней секреции являются исполнителями многих рефлекторных регуляций. Вместе с тем гормоны поддерживают нормальное функциональное состояние и самих нервных клеток. Поэтому при нарушении работы желез внутренней секреции, например в связи с возрастными или патологическими изменениями в организме, нарушается и нормальный ход высшей нервной деятельности.

Половые гормоны. Общеизвестно, что в определенные периоды жизни человека, например в годы полового созревания или к старости, изменяется и состояние его психики. В этом проявляются изменения гормональных функций половых желез.

Влияние половых гормонов на процессы высшей нервной деятельности изучали в разных аспектах. При половом возбуждении были отмечены неустойчивость и снижение величины ранее выработанных у собак условных рефлексов и трудности образования новых. Действие мужских половых гормонов на условные рефлексы выявили на собаках-самцах в опытах во время полового возбуждения, вызванного самкой в период течки. В этих условиях наблюдали сначала повышение всех ранее выработанных условных рефлексов, а затем их снижение с развитием уравнительной и парадоксальной гипнотических фаз. При повторном половом возбуждении его тормозное действие на условные рефлексы не угасало. На этом основании наблюдаемое торможение было отнесено к типу безусловного.

О влиянии женских половых гормонов на высшую нервную деятельность можно судить по резкому изменению условных рефлексов, которое наблюдали у самок в период течки, а также время беременности и лактации. Так, во время течки у кошек условные рефлексы уменьшались, латентный период удлинялся. Новые условные рефлексы образовывались с трудом и были крайне неустойчивы.

Резкие изменения условно-рефлекторной деятельности под влиянием половых гормонов происходили у обезьян. Так, у самцов низших обезьян в периоды усиленной половой активности затруднялось образование условных пищевых рефлексов и нарушались ранее выработанные вплоть до отказа от еды. У половозрелых шимпанзе спокойного флегматичного типа в стадии отека наружных половых органов, когда содержание половых гормонов в крови достигает максимума, условные и безусловные рефлексы возрастали и становились более регулярными, а у беспокойных легко возбудимых рефлексы нарушались и часто выпадали. В период спаривания у самца гамадрилла, изолированного от самки, условный пищевой рефлекс не образовывался даже после 60 сочетаний, тогда как у самки он был выработан, как обычно, после 8 и упрочился после 20 сочетаний.

Общее значение постоянного влияния гормонов для процессов высшей нервной деятельности было выявлено в систематических и разнообразных исследованиях на кастрированных животных, проводившихся на протяжении многих лет в лабораториях И.П. Павлова. Оказалось, что у собак разного возраста и разного типа нервной системы в результате кастрации проявляются самые разнообразные отклонения в ходе условных рефлексов. Однако общим для всех кастрированных животных было резкое ослабление как возбудительного, так особенно и тормозного процессов. У всех животных, кроме того, появлялась так называемая циркулярность корковой деятельности, т.е. чередование периодов, отличающихся то высокими, то низкими величинами условных рефлексов. Наконец, почти у всех них развивалась сонливость. Таким образом, кастрация приводила к "инвалидности" нервной деятельности.

Резкое ослабление корковых процессов возбуждения и торможения после кастрации приводило также к тому, что любое перенапряжение этих процессов легко могло вызвать развитие патологических состояний высшей нервной деятельности по типу неврозов. Отмечают, что у самок кастрация вызывает менее значительные нарушения высшей нервной деятельности. Однако у собаки-самки слабого типа кастрация вызвала хаотичность условно-рефлекторной деятельности.

В действии половых гормонов на условные рефлексы обнаружены видовые различия. Так, кастрация вызывала резкое ослабление корковых процессов, особенно тормозных, у обезьян и лошадей, но сравнительно мало отражалась на условно-рефлекторной деятельности котов и кроликов.

Изменения высшей нервной деятельности при кастрации очень сходны с изменениями, наблюдавшимися при старении, когда также затрудняется образование новых условных рефлексов. Однако ранее выработанные рефлексы оказываются более устойчивыми. У старых собак наблюдалась слабость внутреннего торможения. При этом растормаживались сначала тонкие дифференцировки, затем более грубые. Нарушения подвижности нервных процессов ярко проявились в опытах с двусторонней переделкой положительного и отрицательного условных рефлексов.

Известны попытки восстановления старчески измененной высшей нервной деятельности, как и других функций организма, при помощи половых гормонов. Так, в медицинской литературе описаны способы "омоложения" путем впрыскивания экстрактов половых желез (Е. Броун-Секар, 1889), перевязки семявыносящих протоков, пересадки половых желез. Однако точные наблюдения показали, что операции "омоложения" приводили лишь к временному улучшению состояния, после чего быстро развивались явления старческого упадка.

В случае беременности подопытных собак отмечали неустойчивость и снижение величины условных рефлексов, растормаживание дифференцировок. Исследования динамики состояния высшей нервной деятельности на протяжении беременности показали, что в ее 1-й период (20–22 дня) условные рефлексы становятся неустойчивыми с общей тенденцией к возрастанию их величины, во 2-й период (22–44 дня) рефлексы более устойчивы, но несколько уменьшаются, в 3-й - (44–60) вновь появляется неустойчивость условных рефлексов и в 4-й период (3–5 дней перед родами) происходит их резкое снижение. При этом во все периоды беременности безусловные секреторные рефлексы возрастали, безусловное торможение усиливалось, а условное ослабевало, что проявлялось в легком растормаживании дифференцировок.

Таким образом, можно заключить, что половые гормоны играют важную роль в обеспечении необходимой степени возбудимости и работоспособности корковых клеток.

Гормоны щитовидной железы. Гипер- или гипофункции щитовидной железы оказывают влияние на высшую нервную деятельность, что проявляется, например, в нарушениях психики человека на фоне заболеваний, вызванных изменением функции щитовидной железы.

При гипотиреозах (пониженная функция щитовидной железы) условные рефлексы вырабатываются с трудом, имеют большие латентные периоды, особенно замедлено образование речевых реакций, безусловные рефлексы снижены. Изучение условных пищевых рефлексов у детей при разной степени недостаточности функций щитовидной железы выявило слабую возбудимость и пониженную работоспособность коры больших полушарий головного мозга. Препараты тироксина способствовали в этих случаях увеличению условных рефлексов.

Удаление щитовидной железы у животных приводило к резкому падению возбудимости корковых клеток и ослаблению тормозного процесса. Условные слюнные рефлексы, особенно пищевые, вырабатывались с трудом. Дифференцировка удавалась лишь при оборонительном рефлексе с электрокожным подкреплением, и то при значительной силе тока.

У молодых животных после удаления щитовидной железы наблюдались особенно большие отклонения в выработке условных рефлексов по сравнению с контрольными животными одного и того же помета.

Не только недостаток гормонов щитовидной железы, но и избыток их (гиперфункция щитовидной железы) также приводит к нарушениям высшей нервной деятельности. Условные рефлексы при тиреотоксикозах вырабатываются быстро, но оказываются очень нестойкими, легко развиваются фазовые состояния, безусловные рефлексы резко увеличены.

В экспериментальных условиях собакам в пищу систематически добавляли высушенную ткань щитовидной железы, после чего вскоре наступало резко выраженное нарушение тормозных процессов. Собаки не только перестали отличать отрицательный условный раздражитель от положительного, но величина условного слюнного рефлекса на отрицательный сигнал иногда даже превышала величину положительного рефлекса. При дальнейшем кормлении собак щитовидной железой наступали резкие изменения и положительных рефлексов: латентные периоды их укоротились, а величина возросла. Все это свидетельствует о резком повышении возбудительного процесса в этот период.

В зависимости от дозы препараты гормона щитовидной железы могут различным образом влиять на корковую деятельность. Так, по показателям условных слюноотделительных рефлексов у собак тиреоидин в малых дозах усиливает и концентрирует возбудительные и тормозные процессы в коре мозга, а в больших дозах вызывает запредельное торможение.

По показателям условных двигательных пищевых и оборонительных рефлексов у кур и голубей тиреоидин в умеренных дозах повышает возбудимость больших полушарий, а в больших дозах и при длительном введении вызывает развитие явлений торможения.

Характер и степень нарушений условно-рефлекторной деятельности зависели от типа нервной системы подопытных животных. Так, у собак сильного типа тиреоидин вначале вызывал увеличиние условных рефлексов и растормаживание дифференцировок, а у собак слабого типа - сразу уменьшение как условных, так и безусловных рефлексов.

Следовательно, гормоны щитовидной железы оказывают специфическое действие на высшую нервную деятельность, ускоряя и усиливая протекание основных нервных процессов.

Влияние гормонов паращитовидных желез. Введение гормона паращитовидных желез вызывало у собак кратковременное повышение условно-рефлекторной деятельности, которое сменялось снижением величины условных рефлексов, ускорением их угашения, усилением последовательного торможения, развитием сонливости. При экстирпации паращитовидных желез наступает резкое ослабление и даже полное исчезновение условных и безусловных оборонительных рефлексов у собак. Кроме того, нарушаются отношения между возбудительными и тормозными процессами за счет ослабления возбудительного, создающего относительное преобладание тормозного.

Таким образом, гормон паращитовидной железы, видимо, путем регулирования уровня кальция в крови поддерживает работоспособность корковых клеток главным образом путем активации возбудительных процессов.

Гормоны надпочечников. Помимо фактов влияния патологии надпочечников на состояние психической деятельности человека, показано, что гормоны коркового слоя (кортикостероиды) снимают утомление, а гормон мозгового вещества (адреналин) активирует эмоциональную сферу.

Частичные экстирпации надпочечников у собак приводят к глубоким и длительным изменениям высшей нервной деятельности. Положительные условные рефлексы изменялись у животных разного типа нервной системы по-разному, более определенными были изменения отрицательных рефлексов.

Характерное нарушение тормозных процессов проявлялось в том, что угашение всех рефлексов протекало значительно медленнее, чем в норме, а восстановление угашенного рефлекса происходило быстрее. Кроме того, наступали резкие искажения силовых отношений раздражителей и реакций.

При удалении мозгового вещества надпочечников обнаружены разнообразные нарушения условных рефлексов, также зависящие от типов нервной системы подопытных собак. Но для всех подопытных животных характерным было ослабление процессов внутреннего торможения с 1-й недели после операции. Раздражительный же процесс сначала усиливался, а затем ослабевал. Эти нарушения были длительными и проявлялись больше у собак с малой силой корковых процессов. Безусловные слюнные рефлексы были повышены у всех животных с 9–10-го дня после операции и к 3-му месяцу превышали исходную величину примерно на 20 %.

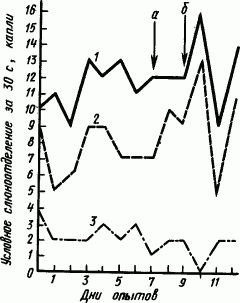

Введение адреналина способствовало нормализации условно-рефлекторной деятельности. Однократное введение собакам кортизона в малой дозе вызывало значительное увеличение положительных условных слюнных рефлексов, сменявшееся их уменьшением (рис. 63).

Рис. 63. Изменения условных рефлексов у собаки после введения кортизона в дозе 0,25 мг на 1 кг массы (по Н. Николаеву):

а - контрольное введение физиологического раствора, б - введение кортизона; 1 - слюноотделение на зуммер, 2 - то же, на свет, 3 - то же, на метроном 60 ударов/мин (дифференцировочный раздражитель)

Улучшалась и дифференцировка. Однако у животных со слабыми процессами возбуждения и торможения возникали нарушения условно-рефлекторной деятельности. Гидрокортизон, введенный крысам, укорачивал время поисков животными выхода из лабиринта и уменьшал количество ошибок в выборе ими пути.

Интересные данные были получены в опытах на собаках, которым вводился гормон гипофиза, усиливающий естественную выработку гормонов надпочечниками,- адренокортикотропный гормон (АКТГ). Наблюдение за слюнными условными рефлексами у этих животных показало, что характер влияния АКТГ очень зависит от типологических особенностей нервной системы собак.

Таким образом, гормоны мозгового и, в особенности, коркового вещества надпочечников могут усиливать и возбудительные, и тормозные процессы, повышая работоспособность клеток коры головного мозга и способствуя нормализации ее деятельности в случаях нарушения.

Гормоны гипофиза. Клиническая эндокринология дает много примеров того, что поражения гипофиза сопровождаются разнообразными нарушениями высшей нервной деятельности больных. Одни из влияний гипофиза на деятельность коры мозга могут осуществляться через стимулирующее действие гонадотропного гормона его передней доли на половые железы. По-видимому, таким путем некоторые формы гиперфункции гипофиза вызывают патологическое преобладание процессов возбуждения. Иное действие на процессы высшей нервной деятельности оказывают гормоны задней доли гипофиза. Так, введение больших доз этих гормонов собакам приводило к угнетению условных пищевых слюноотделительных рефлексов. Однако угнетение условных рефлексов наблюдали и в результате гипофизэктомии. Возможно, это объясняется относительным преобладанием в норме стимулирующего действия гонадотропного гормона.

Другим объяснением противоречивых результатов, полученных при изучении влияния гипофиза на условно-рефлекторную деятельность, может быть наличие фазности в его действии. Об этом свидетельствуют данные об изменении условных двигательных оборонительных рефлексов у собак под влиянием длительного применения препаратов гипофиза; показано, что это действие зависит от текущего состояния коры мозга.

Итак, гипофиз вторично повышает условно-рефлекторную деятельность с помощью гонадотропного гормона, а гормонами задней доли может ее стимулировать или угнетать в зависимости от количества гормона и длительности его действия.

Фармакологические воздействия

Изучение действия фармакологических веществ на высшую нервную деятельность животных и человека имеет значение для познания ее механизмов и восстановления ее нарушений. По поводу классификации веществ, действующих на высшую нервную деятельность, существуют разногласия, поэтому приводимая ниже классификация имеет условный характер.

Психотропные средства. В группе нейролептиков из средств адренолитического действия в психиатрии широко применяют аминазин как средство, снижающее возбуждение. В эксперименте на животных он обнаружил нормализующее влияние на условно-рефлекторную деятельность, нарушенную невротическим срывом. У собак-невротиков восстанавливались оборонительные условные рефлексы на ранее выработанный стереотип раздражителей. Однако величина положительных условных рефлексов под действием аминазина снижалась. Аналогичные результаты были получены и при изучении слюноотделительных условных рефлексов у собак, а также при исследовании условных рефлексов у обезьян. Аминазин оказывал угнетающее действие на двигательные оборонительные рефлексы у крыс, выработанные на электрокожном подкреплении. У кроликов аминазин в дозах 0,5–1,5 мк/кг снижал величину двигательных пищевых условных рефлексов.

Аминазин угнетает общее поведение, особенно ослабляет агрессивные реакции, нарушает дифференцировки и запаздывание. Однако в некоторых исследованиях отмечено первоначальное небольшое увеличение условных рефлексов. В зависимости от типа нервной системы собак одна и та же доза аминазина могла вызывать у них противоположные эффекты.

Под действием аминазина у кроликов становились реже ритмы электрической активности промежуточного мозга, увеличивалась амплитуда колебаний основных ритмов коры; активность альфа-ритма замедлялась до 4–5 колебаний/с; у людей усиливалась фоновая ритмика ЭКоГ.

При испытании действия разных доз аминазина на слюнные и двигательные рефлексы у собак оказалось, что в малых дозах он увеличивает латентные периоды и снижает величину положительных условных слюнных рефлексов, не нарушая дифференцировок, в то время как двигательные условные рефлексы осуществляются быстро и правильно, несмотря на сонливость животных. При увеличении дозировки нарастает угнетение всех условных рефлексов до полного их исчезновения.

Считают, что влияние аминазина на процессы высшей нервной деятельности связано с его избирательно угнетающим действием на восходящую активирующую систему ствола мозга. Однако показано, что он оказывает влияние и на многие другие структуры мозгового ствола. В частности, аминазин резко угнетает ядра заднего гипоталамуса, связанные с агрессивно-оборонительным поведением, и несколько повышает возбудимость гиппокампа.

Галоперидол также принадлежит к нейролептикам, но является производным бутирофенона. Он угнетает оборонительные условные рефлексы у крыс уже в очень малых дозах (0,1–0,2 мк/кг). Еще меньшие дозы нарушают процессы внутреннего торможения при дифференцировке (0,06 мг/кг) и угашении (0,02 мг/кг). Галоперидол - весьма эффективное средство при экспериментальных неврозах у кошек.

Резерпин (алкалоид из растения Rauwolfia) угнетает условно-рефлекторную деятельность, что показано на собаках, кошках, крысах, обезьянах. Он тормозит преимущественно оборонительные условные рефлексы, а также выработанные с условной реакцией страха.

Таким образом, нейролептические средства снимают избыточное возбуждение и могут выводить из невротических состояний, особенно связанных с дефицитом торможения.

В группу транквилизаторов входят такие вещества, как мепробамат, седуксен, элениум, диазепам.

Транквилизаторы в отличие от нейролептиков в обычных дозах, как правило, не угнетают классические пищевые и оборонительные условные рефлексы, а в малых дозах даже облегчают их, снимая напряжение тревоги и страха. Угнетение условных рефлексов большими дозами этих веществ при их повторных введениях исчезает, что объясняют адаптацией.