Ряд наблюдений свидетельствует о том, насколько чувствительны процессы высшей нервной деятельности к лучевому поражению. Так, укорочение латентного периода положительных условных рефлексов и растормаживание дифференцировок отмечалось еще задолго до того, как появлялись первые клинические симптомы заболевания. После выздоровления, когда все признаки лучевой болезни полностью исчезали и восстанавливался нормальный состав крови, долгое время наблюдались разного рода нарушения в протекании возбудительных и тормозных процессов. Даже спустя 8–10 месяцев после излечения от острой лучевой болезни, вызванной радиоактивным Co, основные нервные процессы оказывались ослабленными и более подверженными "срыву", чем у контрольных здоровых животных. Проникающая радиация вызывает в нервных клетках коры и подкорковых отделов головного мозга глубокие структурные изменения.

Существуют значительные видовые различия в чуствительности нервных клеток к лучевому воздействию. При облучении головы у кур и голубей в условных рефлексах не наступало серьезных расстройств, наблюдались лишь быстро проходящие нарушения дифференцировок. Условно-рефлекторная деятельность голубей не обнаруживала значительных нарушений даже при массивном облучении головы дозами ~(8–13) × 10 Кл/кг, вызывавшими резкие нарушения координации клевательных и летательных движений.

Систематические исследования влияния радиоактивного облучения на афферентные системы, спинно-мозговые, стволовые и корковые механизмы безусловной и условной рефлекторной деятельности позволили сопоставить накопленные факты и установить общие закономерности действия ионизирующей радиации на нервную систему. Это действие может носить мутагенный характер. По данным генетических исследований, увеличение естественного радиационного фона лишь на 0,1 % повышает частоту мутаций настолько, что около 0,4 % новорожденных могут получить наследственные заболевания.

Таким образом, ионизирующее излучение вызывает изменения высшей нервной деятельности за счет как прямого (облучение головы), так и косвенного влияния. Эти изменения складываются из фазы первичного растормаживания отрицательных и торможения положительных условных рефлексов; временного восстановления условных рефлексов и фазы вторичного общего угнетения условно-рефлекторной деятельности. Последняя соответствует времени развития клинических симптомов лучевой болезни.

Влияние тепла и света

Одной из важных задач современной гигиены является выяснение оптимальных условий внешней среды, в которых человек может проявить наибольшую работоспособность. Среди этих условий большое внимание заслуживают условия температуры и освещения, оказывающие длительное повседневное влияние на организм человека.

Повышенная температура. Изучение состояния психики человека, находящегося в условиях высокой температуры среды, методом пробных задач (тестов) показало некоторое ускорение двигательных реакций, понижение внимания и способности к переключению с одной реакции на другую, увеличение числа ошибочных решений.

Например, показано, что производительность работы по вычеркиванию и подсчитыванию заданных букв резко падает при повышении температуры окружающего воздуха свыше 33 °С.

В лаборатории И.П. Павлова уже давно был отмечен факт снотворного действия тепловых раздражителей. При этом исчезают положительные условные рефлексы и растормаживаются отрицательные. Такое действие тепла было недавно объяснено тем, что физические свойства этого раздражителя позволяют ему нарастать лишь с большой постепенностью.

Опыты с перегреванием собак в камере при температуре 40– 50 °C в течение 20–45 мин показали, что в день нагревания и в последующие дни у животных величина положительных условных рефлексов оказывалась пониженной, дифференцировки нарушенными. У собак уравновешенного типа нервной системы эти изменения были менее выражены, и восстановление наступало быстрее, чем у животных возбудимого типа.

Влияние однократного длительного воздействия высокой температуры, приближающейся к грани нарушения теплорегуляции, изучали на крысах, у которых предварительно были выработаны условные рефлексы на свет и метроном с дифференцировкой по частоте ударов метронома. После пребывания в течение 4 ч в термостате при температуре 33–34 °C у крыс резко удлинялись латентные периоды положительных условных рефлексов, дифференцировки часто растормаживались, наблюдалось сильное и затяжное последовательное торможение. Эти изменения свидетельствовали об угнетении корковых процессов, главным образом возбудительного, и возникновении инертности, преимущественно тормозного процесса. Вызванное таким однократным воздействием температуры нарушение условных рефлексов сменялось восстановлением в сроки от нескольких часов до 1–2 сут. Здесь обнаруживались типологические особенности подопытных животных. Наиболее быстрое восстановление происходило у крыс сильного типа с преобладанием возбудительных процессов.

При более длительном воздействии высокой температуры нарушения условно-рефлекторной деятельности углублялись. Однако после 5–10 опытов с нагреванием начинали проявляться признаки адаптации. Адаптация выражалась укорочением латентных периодов условных рефлексов, удлиненных в первые дни опытов, и восстановлением дифференцировок, а также возрастанием устойчивости животных к высокой температуре. Через 4–7 недель от начала опытов с нагреванием крысы, за небольшим исключением, давали обычные условные реакции на положительные и отрицательные условные раздражители. Лишь у немногих животных можно было наблюдать некоторую инертность тормозных процессов.

Таким образом, повышенная температура резко нарушает подвижность нервных процессов, особенно, тормозного, и ослабляет главным образом возбудительный. Если при этом не превышаются возможности теплорегуляции, то в результате повторных нагреваний вырабатывается весьма полная адаптация к действию таких температур.

Условия освещения. Значение постоянно действующих зрительных раздражений для работоспособности корковых клеток ясно подтверждают наблюдения, показывающие общее снижение условно-рефлекторной деятельности в результате длительного выключения зрения. Применение в специальных помещениях, в промышленности и на транспорте люминесцентных источников света и цветного освещения требует исследования их влияния на высшую нервную деятельность человека.

Многие исследователи давно уже отмечали неодинаковое действие освещения разного цвета на состояние нервной системы. Например, показано, что красный цвет вызывает возбуждение и временное повышение работоспособности, которое быстро приводит к утомлению, а зеленый - обладает меньшим возбуждающим действием, но при нем медленнее развивается утомление.

Влияние цветности освещения изучали в опытах с выработкой двигательных оборонительных условных рефлексов у человека с подкреплением электрокожным раздражением пальцев. Результаты этих опытов показали, что красный цвет обусловливает наиболее быстрое образование и наибольшую величину условных рефлексов. Однако такие рефлексы быстро гаснут и почти не растормаживаются. В тех же условиях зеленый и особенно синий цвета обусловливают значительно более медленное образование условных рефлексов, сравнительно небольшой величины, долго не гаснущих и легко растормаживающихся. Из этих наблюдений делают вывод, что красный цвет вызывает сильное возбуждение, быстро сменяющееся торможением, а зеленый и особенно синий - возбуждение умеренное, стойкое и длительное.

Действие ультрафиолетового и красного цвета на высшую нервную деятельность и вегетативные функции организма в условиях нормального и пониженного барометрического давления исследовали по показателям стереотипа двигательных условных рефлексов, электроэнцефалограммы, электрокардиографии и пневмографии.

Освещение красным светом при яркости 10 кд/м в течение 2 ч вызывало укорочение латентных периодов условных рефлексов на все раздражители выработанного стереотипа. В отдельных случаях отмечали нарушения дифференцировок. Освещение ультрафиолетовым светом при яркости флуоресценции 0,8×10 кд/м в течение того же времени вызывало некоторое удлинение латентного периода условных рефлексов, а через 1–1,5 ч наступали частые нарушения дифференцировок.

Понижение барометрического давления, соответствующее "подъему" на высоту 4000 м, до некоторой степени уравнивает влияние красного и ультрафиолетового света. На это указывают почти одинаковые величины латентных периодов условных рефлексов, сходные картины изменений электроэнцефалограммы, электрокардиограммы и записи дыхания. Видимо, в данном случае проявилось действие весьма умеренного кислородного голодания, усиливающего процессы возбуждения корковых клеток.

Исходя из полученных результатов, некоторые авторы считают возможным рекомендовать освещение кабин самолетов, автомобилей и специальных производственных помещений красным светом. Наступающее при этом усиление возбудительных процессов создает условия, способствующие более четкому выполнению необходимых операций, более быстрому и точному чтению показаний приборов. Однако при этом не учитывают возможность неблагоприятного действия длительного усиления возбудительных процессов.

Итак, повседневное действие световых раздражений достаточной интенсивности поддерживает возбудимость корковых клеток на определенном уровне. Длинноволновая часть видимого спектра (красный свет) имеет тенденцию усиливать возбудительный процесс, что может вести к относительному отставанию торможения, коротковолновая (фиолетовый свет) - несколько снижать уровень возбудительного процесса при одновременном ослаблении тормозного.

Невротические "срывы" процессов высшей нервной деятельности

Не только непосредственное химическое или физическое повреждение клеток больших полушарий может приводить к болезненным нарушениям высшей нервной деятельности. К такому же результату могут привести и различные виды их перенапряжения в процессе выполнения своих функций.

Повседневная жизнь дает многочисленные примеры того, что тяжелые переживания, несчастья и потрясения нередко вызывают нервные расстройства. Такие стойкие расстройства, возникающие в результате нервного перенапряжения и истощения, давно уже были известны в медицине под названием неврозов. Однако их физиологическая природа получила свое разъяснение лишь после того, как деятельность мозга была расшифрована в понятиях процессов высшей нервной деятельности. В лабораториях И.П. Павлова невротические расстройства были получены в экспериментах на животных и особенно подробно изучались М.К. Петровой (1924–1946).

Как установлено в экспериментах на животных и наблюдениях за больными людьми, причина невроза всегда заключается в перенапряжении той или иной функции нервных клеток больших полушарий. Соответственно, определены три основных приема вызова экспериментальных неврозов у животных: 1) перенапряжение возбудительного процесса, 2) перенапряжение тормозного процесса и 3) перенапряжение подвижности нервных процессов.

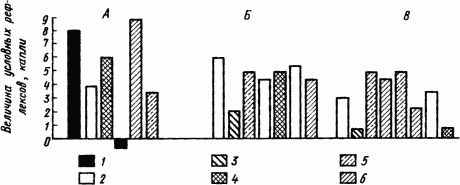

Перенапряжение может испытать либо каждая из этих функций в отдельности, либо сразу несколько. Это и есть причина природных неврозов, которые, например, могут возникать при нерациональном использовании животных ("нервный срыв" перетренированных скаковых лошадей) или у людей, испытавших тяжелые жизненные трудности (случаи травматического невроза). Невротический срыв может проявляться в виде различных нарушений высшей нервной деятельности. Наиболее общая их характеристика состоит в неадекватности реакций на обычные раздражители. Это может быть неоправданно буйное поведение или глубокое угнетение при предъявлении сигналов, ранее вызывавших умеренную реакцию. Нередко возникают так называемые гипнотические фазы (рис. 68), когда величина реакции вначале теряет зависимость от физиологической силы раздражителя (уравнительная фаза), а затем оказывается с ней в обратных отношениях (парадоксальная фаза).

Рис. 68. Гипнотические фазы изменения условных рефлексов на сигналы разной физиологической силы. А - нормальные силовые отношения; Б - уравнительная фаза; В - парадоксальная фаза (по В.В. Рикману):

1 -метроном (120 ударов/мин), 2 -вспыхивание лампы, 3 - метроном (60 ударов/мин), 4 - сильный тон, 5 - слабый тон, 6 - звонок

Указанные выше три основных вида перенапряжений клеток коры мозга имеют каждая свои особенности возникновения. Перенапряжение возбудительного процесса возникает тогда, когда чрезмерно сильный раздражитель вызывает в нервных клетках возбудительный процесс чрезмерной интенсивности.

Ярким примером невроза, вызванного такими "сверхсильными" раздражителями, может служить срыв условно-рефлекторной деятельности у некоторых лабораторных собак Института экспериментальной медицины во время наводнения в Ленинграде (1924). В ближайшие дни после наводнения у собак исчезли все положительные условные рефлексы. Лишь постепенно их условно-рефлекторная деятельность стала восстанавливаться и в той или иной степени вернулась к прежнему состоянию. Казалось, что все последствия "нервного потрясения" были ликвидированы. Однако за внешним благополучием у некоторых собак скрывалось заболевание неврозом. Это выявилось прежде всего в том, что при применении несколько более сильного, чем обычно, раздражителя в реакциях собаки начинали проявляться разнообразные извращения. С особой силой болезненное состояние больших полушарий проявлялось тогда, когда действовали раздражители, чем-либо связанные с пережитым потрясением. Об этом выразительно свидетельствует следующее наблюдение. Одна из собак, пострадавших во время наводнения, через два месяца полностью восстановила все ранее выработанные условные рефлексы и не обнаруживала к этому времени никаких признаков патологии. Все применяемые раздражители, даже значительной силы, вызывали нормальные реакции. Однако стоило пустить в комнату, где находилась собака, из-под двери струйку воды, как снова исчезали все с таким трудом восстановленные положительные условные рефлексы.

Чтобы вызвать перенапряжение и срыв возбудительного процесса при опытах с экспериментальными неврозами у собак, применяют следующие приемы: 1) использование "сверхсильных" раздражений - таких, как ослепительные вспышки, оглушительные взрывы и т.п.; 2) попытки сделать из "сверхсильного" раздражителя условный. Так, например, у ряда подопытных собак развивались неврозы при попытках сделать боль условным пищевым раздражителем или выработать условный рефлекс на оглушительные звуки трещотки.

В жизни человека условиями для срыва возбудительного процесса могут явиться какие-либо чрезвычайные события, требующие большого напряжения, особые трудности и катастрофы. Такие заболевания клиника объединяет в группу травматических неврозов, которые уточняются по своему происхождению, например так называемые неврозы военного времени и т.д.

Название "сверхсильный" раздражитель подразумевает не какую-то определенную его физическую силу, а лишь то обстоятельство, что эта сила превышает возможности нервных клеток реагировать на нее соответствующим максимальным возбуждением. Естественно, что если клетки коры будут ослаблены утомлением, болезнью или другими причинами, то для них уровень этого максимального возбуждения окажется очень низким. Тогда даже обычный раздражитель умеренной силы может оказаться "сверхсильным". Поэтому, например, кастрация способствует развитию неврозов, так как выключение половых гормонов ведет к ослаблению корковых клеток. Неврозы часто проявляются после болезней.

Описан случай, когда женщина перенесла тяжелые потрясения - разрыв с мужем, смерть ребенка и потерю всего имущества, но стойко держалась до инфекционного заболевания, после которого у нее остро развился тяжелейший невроз, связанный с казалось бы уже пережитыми событиями.

Поэтому систематическое переутомление, напряженная работа без отдыха в трудных условиях может вызвать так называемый невроз истощения. При этом условные рефлексы начинают периодически угнетаться и восстанавливаться (рис. 69). Такие колебания их величин могут происходить даже на протяжении одного опыта.