Результаты всех наблюдений и экспериментов, в том числе приведенных выше, показывают, что между обезьяной и человеком не количественная, а качественная разница. Примечательно, что критическим моментом, от которого пути развития детенышей обезьяны и человека расходятся в разных направлениях, был период овладения речью. Антропоиды достигли высочайшего совершенства биологического развития высшей нервной деятельности. Но речь - это проявление принципиально иного, специально человеческого способа деятельности мозга, который возник лишь тогда, когда естественная история нашей планеты привела к появлению сообщества людей, основанного на совместном труде.

Глава 17

ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

Жизнь на каждом шагу показывает неизмеримое превосходство разума людей над примитивными мыслительными способностями животных. Громадный разрыв между психической жизнью человека и животных долгое время служил поводом для попыток представить человеческое сознание как сверхъестественное явление, недоступное объективному изучению. Однако успехи психологии и физиологии высшей нервной деятельности дают все больше возможностей для естественно-научного объяснения работы мозга мыслящего человека.

Высшая нервная деятельность человека включила в себя многие достижения биологической эволюции условных рефлексов животных и, кроме того, приобрела системы совершенно новой, чисто человеческой психологической деятельности, оперирующей отвлеченными понятиями, выраженными речью и образующей все более сложные словесные условные связи. Слово устное, а потом и письменное объединило людей в совместном труде, помогло накапливать знания и достичь той высокой ступени культуры, на которой стоит современный человек.

Биологические предпосылки к возникновению и развитию высших функций мозга человека

Изучение естественной истории происхождения человека из мира животных лишает почвы мистические домыслы о его "божественном создании". Выдающейся победой науки в этом споре была смелая по тому времени книга Ч. Дарвина "Происхождение человека" (1871). Им были накоплены и систематизированы многочисленные убедительные факты, показывающие генетическую общность строения тел и функций органов человека и его антропоидных предков.

Что же в жизни антропоидов повернуло их эволюцию в таком направлении? Образ жизни на деревьях, видимо, был в значительной мере обусловлен развитием конечностей, способных к захватыванию веток и плодов с помощью пальцев, которые ощупывали встречающиеся предметы. Это позволило обезьянам манипулировать ими в зависимости от потребностей. Когда же при отступлении лесов они спустились на землю, то уже не могли вернуться к четвероногому способу передвижения. Лишь задние конечности, став опорными, претерпели некоторое обратное развитие и превратились в ноги, а передние еще более интенсивно совершенствовали свои манипуляторные функции. "Четверорукая" обезьяна превратилась в двуногого предка человека, имеющего руки. Появление и развитие руки было важнейшей биологической предпосылкой развития высших функций мозга. "Этим был сделан решающий шаг для перехода от обезьяны к человеку".

Действия руками ознаменовали новые формы эффективного приспособительного поведения, в котором использовались сломанные ветки, камни и разнообразные предметы для добывания пищи и борьбы с врагами. Задачи управления сложными точно координированными движениями многих мышц, которые осуществляли действия рук, вызывали чрезвычайное развитие структур мозга, ведающих моторными функциями. Сигналы об этой деятельности и сведения, получаемые при исследовании попавших в руки предметов, имели настолько важное значение, что преимущественное развитие получали и структуры соответствующих сенсорных кинестетических функций, а также формирующиеся на их основе ассоциативные функции, организующие поведение.

Стадный образ жизни особей, научившихся действовать руками, стал другой важной биологической предпосылкой развития высших функций мозга. На основе высокого совершенства сенсомоторных координаций при манипулировании попавшими в руки предметами и образования множественных прямых и обратных связей при взаимодействии особей возникли сложные формы аналитико-синтетической деятельности мозга. Особенное значение приобрели подражательные рефлексы, которые усиливаются воспитанием и обусловливают появление условий для развития разнообразных видов совместной деятельности. Этому способствовали подробно описанные в предыдущей главе свойства высшей нервной деятельности антропоидов - быстрота образования условных связей, тонкость дифференцировок, легкость выработки адекватных реакций на следы и комплексы сигналов, решение сложных задач поведения и т.д. Особое значение приобрело развитие исследовательской и ассоциативной деятельности и способности к формированию богатого фонда памяти, определяющего поведение в разных ситуациях.

Изменение облика поднявшегося на ноги антропоида особенно затронуло форму его головы и размеры мозгового отдела черепа. Чрезвычайное усложнение, главным образом, сенсомоторных механизмов привело к стремительному развитию передних отделов мозга и разрастанию его лобных долей, что изменило форму черепа и обусловило его выпячивание над глазницами. У первобытных людей лицо уже приобрело черты, характерные для современного человека.

Условные рефлексы ребенка

Развитие физиологической деятельности мозга ребенка отражает историю становления человеческой мысли. Поведение грудного ребенка вначале кажется состоящим из обычных пищевых, оборонительных и других рефлексов, свойственных животным. Однако уже в это время у ребенка можно обнаружить зачатки специально человеческой системы нервной деятельности, которая позже проявляет себя в речи.

Условные рефлексы у новорожденного ребенка. Для выяснения вопроса о том, когда мозг ребенка приобретает способность к образованию условных рефлексов, ставили большое число опытов. Попытки выработать условные рефлексы у еще не родившегося плода привели к противоречивым результатам.

В опытах с недоношенными младенцами, родившимися на 1–2 месяца раньше срока, удалось выработать оборонительные условные рефлексы зажмуривания на метрономный сигнал, сопровождаемый обдуванием личика (Н.И. Касаткин, 1948). Эти рефлексы были выработаны в течение второго месяца постнатальной жизни. Однако состояние высшей нервной деятельности недоношенных детей в значительной мере зависит от сроков недоношенности, условий внутриутробного развития и ряда других причин. Специальные исследования показали, что способность к выработке условных рефлексов у недоношенных детей находится в определенном соотношении со степенью развития у них ориентировочного рефлекса и формирования его поведенческих и вегетативных компонентов. Зрительные пищевые условные рефлексы у детей, недоношенных 1–1,5 месяца, образуются к 22–39-му дню постнатальной жизни, а у недоношенных 3 месяца - к 59–75-му дню.

Попытки вырабатывать пищевые и оборонительные условные рефлексы у новорожденных в первые дни жизни также привели к противоречивым результатам, что, по-видимому, отражает и неравномерное созревание нервных механизмов коры больших полушарий мозга человека. Лишь примерно с недельного возраста способность ребенка к образованию условных рефлексов становится несомненной. К этому времени у него можно наблюдать и первые натуральные условные рефлексы.

Развитие ранних условных рефлексов у детей. Некоторые матери утверждают, что ребенок уже в возрасте одной-двух недель узнает их, тянется навстречу и посасывает, когда они берут его на руки. Однако в действительности ребенок еще не дифференцирует окружающих людей. Кто бы ни взял его на руки в обычное положение для кормления, ребенок ответит такой же двигательной реакцией. Дело в том, что у младенца примерно в недельном возрасте образуется натуральный условный пищевой рефлекс на положение кормления. Сигналом здесь служит комплекс главным образом кожных и проприоцептивных раздражений, подкреплением - кормление (В.М. Бехтерев, Н.М. Щелованов, 1925).

Возможно, еще раньше образуется натуральный условный рефлекс на время кормления. Так, при точном соблюдении правильных промежутков времени между кормлениями уже у пятидневных младенцев можно наблюдать пробуждение и появление сосательных движений за несколько минут перед каждым сроком кормления. По другим наблюдениям, если соблюдать постоянное время кормления, то уже у 8–9-дневных детей отмечается увеличение числа лейкоцитов в крови перед каждым кормлением, т.е. выработка условной реакции пищеварительного лейкоцитоза.

Уже в течение первого месяца жизни у детей можно вырабатывать разнообразные искусственные условные рефлексы. Так, если перед каждым кормлением 2–3-недельных младенцев за 15 с до дачи груди включать звуковые или световые сигналы, то через несколько дней включение одного только сигнала может вызвать сосательные движения. Возраст, в котором образовался тот или иной рефлекс, зависел от рода примененного сигнального раздражения.

Образованные в раннем возрасте рефлексы специализируются в зависимости от конкретных жизненных обстоятельств, усложняя и уточняя поведение ребенка. Например, вид матери становится привычным сигналом кормления, а белый халат врача, причиняющего боль, вызывает бурную защитную реакцию. Ребенок тянется к бутылочке с молоком и с плачем отворачивается от ложки, в которой получает горькое лекарство.

Развитие торможения ранних условных рефлексов у детей. Проходит немало времени, пока ребенок действительно начнет узнавать свою мать. Только в 3–4-месячном возрасте он оказывается в состоянии четко дифференцировать раздражители комплексного сигнала получения пищи. К этому времени реакция на кожные и проприоцептивные члены сигнального комплекса угаснет, и пищевой рефлекс специализируется на его зрительном компоненте.

Четкое дифференцирование искусственных зрительных и слуховых условных раздражителей происходит также в 3–4-месячном возрасте. До этого попытки вырабатывать дифференцировки приводят к очень неопределенным результатам. Торможение запаздывания вырабатывалось только тогда, когда детям исполнялось 5 месяцев, и то с большим трудом.

Таким образом, мозг ребенка обнаруживает первые признаки способности к выработке разных видов внутреннего торможения примерно в следующие сроки: дифференцировочного - в 1,5–2 месяца, угасательного - в 2–2,5 месяца, к выработке условного тормоза - в 2,5–3 месяца и торможения запаздывания - в 5 месяцев.

Повседневная жизнь приводит много примеров специализации и уточнения натуральных условных рефлексов ребенка посредством разных видов внутреннего торможения. Наиболее простым случаем является выработка дифференцировок зрительных раздражителей при специализации пищевого условного рефлекса на вид матери. Более сложным оказывается выработка условного тормоза.

Например, когда сваренная для ребенка каша еще горячая, мать сначала дует на нее, а потом зачерпывает ложкой и кормит ребенка. В первые дни кормления ребенок, увидев блюдце с кашей (положительный пищевой раздражитель), сразу открывает ротик и непрерывно тянется к блюдцу. Но через несколько дней достаточно матери подуть на блюдце (прибавочный агент), чтобы пищевая реакция временно прекратилась (условное торможение).

Комбинирование форм тормозного уточнения рефлекса с возрастом становится все более сложным и разнообразным.

Двигательные условные рефлексы ребенка. Для исследования двигательных условных рефлексов детей были разработаны специальные методики (А.Г. Иванов-Смоленский, 1933). Наиболее широко применяли выработку условных рефлексов схватывания рукой предмета или выполнения какого-либо заданного движения. Такое участие руки в условном рефлексе связано с деятельностью сложных механизмов мозга, работу которых психология определяет как произвольные или волевые поступки. Они входят в разнообразные категории действий взрослого человека. На рис. 101 показана установка для выработки простых условных хватательных рефлексов с пищевым подкреплением.

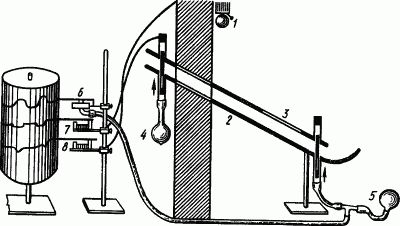

Рис. 101. Установка для исследования условных хватательных рефлексов у детей (по А. Иванову-Смоленскому):

1 - сигнальный звонок, 2 - трубка для подачи пищевого подкрепления (конфеты), 3 - застекленная часть трубки, 4 - верхний затвор, открываемый экспериментатором, 5 - нижний затвор, открываемый испытуемым, 6 - запись условно-рефлекторного движения схватывания и сжатия резиновой груши, 7 и 8 - отметки условного раздражителя и пищевого подкрепления

Ребенка вначале приучают пользоваться аппаратом. Для этого экспериментатор открывает при помощи груши верхний пневматический затвор наклонной трубки, по которой начинает скользить конфета. Когда конфета попадает в поле зрения испытуемого, последний, увидев ее через застекленную часть трубки, должен схватить резиновую грушу и открыть нижний затвор. Тогда конфета выпадет на блюдце, откуда ребенок ее может взять и съесть.

После того как вырабатывается такой условный рефлекс открывания затвора для получения конфеты, его используют в качестве подкрепляющего для образования условных рефлексов на зрительные, слуховые и любые иные сигналы.

Другой своеобразной формой двигательных условных рефлексов ребенка являются те, которые вырабатываются на подкреплении ориентировочно-исследовательскими реакциями. Ориентировочные рефлексы очень сильно выражены у детей. Если, например, включать звонок и затем показывать на расположенном сбоку экране движущиеся картинки, то вскоре, только услышав звонок, ребенок поворачивается в сторону экрана.

Изучение двигательных рефлексов показало, что и эти более подвижные проявления психической деятельности ребенка подчиняются общим законам развития возбуждения и торможения, движения и индукции нервных процессов, по которым работают высшие отделы мозга. В этих рефлексах еще больше, чем в слюнных, наблюдается чрезвычайный прогресс в развитии даже общих свойств нервных процессов у детей по сравнению с самыми высокоразвитыми животными, и наличие таких форм высшей нервной деятельности, которые вообще не имеют места у животных.

Например, экспериментатор образовал у ребенка условный хватательный рефлекс и хочет выработать дифференцировку сигнальных тонов. Он включает неподкрепляемый тон, а ребенок вместо движения рукой реагирует словами: "Дядя, не надо плохо гудеть, дай конфетку". Не достигнув цели биологическим хватательным рефлексом, ребенок обратился к чисто человеческому средству сигнализации - слову.

Овладение речью - переломный момент в жизни ребенка. Таким образом, хотя двигательные условные рефлексы детей и осуществляются по общим законам высшей нервной деятельности, но в них можно встретить и такие проявления, которые составляют исключительную особенность человека, прежде всего речевые реакции.

Вторая сигнальная система мозга человека

Пока мозг ребенка осуществлял даже весьма сложные пищевые, оборонительные, ориентировочные и другие условные рефлексы, его работа еще не выходила за границы общих с животными закономерностей приспособительной биологической деятельности. Но уже очень скоро эту форму поведения заслоняют проявления принципиально нового рефлекторного механизма, свойственного только человеку, что находит наиболее полное свое выражение в устной и письменной речи.

Человеческая "прибавка" нервной деятельности. Коренная особенность психической деятельности мозга человека, отличающая его от всех животных, состоит в наличии у человека сознания. Сознание человека характеризуется образованием обобщенных и отвлеченных комплексов условных раздражителей - понятий, выражаемых словами.

Сознание человека возникло в результате того, что биологическая борьба за существование и "потребительская" форма поведения животных сменились общественным образом жизни и созидающей трудовой деятельностью людей. Поэтому психическое восприятие животными природных раздражителей как суммы непосредственных пищевых, оборонительных и т.п. сигналов сменилось у человека целостным восприятием окружающего мира в понятиях, созданных историей и потребностями человеческого общества. Поэтому и пролегла такая резкая граница между исключительно предметным, конкретным мышлением животных и всегда абстрагирующим, создающим идеи сознанием человека.

Благодаря сознанию человек может в уме сопоставлять, пробовать, приходить к новым выводам и, составив определенный план, руководствоваться им в действиях. Животные не способны к заранее обдуманной деятельности по плану. Хотя "пчела постройкой своих восковых ячеек посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове".

Наиболее ярко человеческое сознание проявляется в речи. Речь возникла как средство общения людей, у которых при совместном труде "явилась потребность что-то сказать друг другу". Словами люди выражают мысли, передают знания, побуждают к тем или иным действиям. Человек думает словами, даже не произнося их. Невозможно представить себе психическую жизнь человека без использования речи - устной, письменной, мысленной. Ни одно животное не в состоянии обмениваться мыслями путем разговора, это чисто человеческая способность.

Итак, высшая нервная деятельность животных исчерпывается условными рефлексами на конкретные сигналы пищи, опасности и т.п., в высшей нервной деятельности человека, кроме того, появляются условные рефлексы на обобщающие понятия, выраженные словами. Первая категория рефлексов имеет биологическую природу, вторая - социальную.

Существуют различные предположения о происхождении словесных условных рефлексов, отличающих человека от животных. Прежде полагали, что они образуются путем "нанизывания" сигнала на сигнал по типу условных рефлексов второго, третьего, четвертого и т.д. порядка. Считали, что так возникают условные цепи связей, которые с возрастом все более удлиняются.

Предполагали, например, что маленький ребенок сначала образует простой условный рефлекс - связывает вид пищи с едой. Потом он начинает говорить и связывает с пищей слова, обозначающие ее название. Потом он узнает от взрослых, что продукты надо покупать, и связывает с ними понятие о заработке.

Многие понятия и побуждения человека объясняли как развившиеся из натурального пищевого условного рефлекса. Другие цепи связей, согласно такому представлению, появляются на основе защитных рефлексов. Например, запрещение, подкрепленное в детстве наказанием, формирует понятие "нельзя" и связанные с ним нормы поведения человека.