Популярная серия "О чем умолчали учебники" Издательства ЭНАС пополнилась новой книгой "Удивительная история информатики и автоматики" Валерия Шилова. В книге собраны интересные сведения и малоизвестные факты из истории развития автоматики, робототехники, информационных и компьютерных технологий.

Особое внимание автор уделяет происхождению ключевых терминов информатики, а также важным эпизодам творческой жизни изобретателей и ученых.

Книга написана увлекательным языком и способна вызвать живой интерес у всех, кто интересуется вопросом истории происхождения популярной нынче сферы компьютерных и вычислительных технологий.

Какой древний среднеазиатский ученый дал свое имя алгоритму? Как выглядели первые компьютеры, и кто впервые сделал компьютер персональным?

Почему Жюля Верна называют предвестником технических инноваций? Что такое арифмометр-фортепиано? Как в разных странах называют знак @, и как звучал первый в мире адрес электронной почты? Кто придумал термин "телекоммуникация"? Как выглядели первые в мире роботы и автоматы? Книга Валерия Шилова отвечает на эти и многие другие вопросы, которые могут возникнуть у всех интересующихся историей информатики, автоматики и вычислительной техники.

Содержание:

Предисловие 1

КОМПЬЮТЕРЫ И ПРОГРАММЫ 1

АВТОМАТЫ И КОМПЬЮТЕРЫ 18

Литература по истории информатики и вычислительной техники 37

Валерий Владимирович Шилов

УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

ИНФОРМАТИКИ И АВТОМАТИКИ

Предисловие

На рубеже веков информационные (а фактически компьютерные, т. е. основанные на применении компьютеров) технологии стали неотъемлемой частью жизни современного человека, элементом общечеловеческой культуры. Современное общество без них уже немыслимо. Теоретической основой этих технологий является информатика, которая сегодня преподается в школе.

Основные разделы информатики, подлежащие изучению согласно школьной программе, - это системы счисления, представление чисел в ЭВМ, основы алгоритмизации, элементы программирования и элементы математической логики. Большей части школьников, не собирающихся в дальнейшем получать специальность, связанную с информатикой, они представляются совершенно оторванными от жизни и не имеющими отношения к практике.

"За бортом" изучения остается и история этой отрасли знания - знаменательные открытия, любопытные факты, имена ученых и изобретателей.

Кроме того, ощущается явный дефицит популярной и исторической литературы по информатике на русском языке, а выходящие книги зачастую переполнены непроверенными данными, описаниями никогда не имевших места фактов и пересказами давно опровергнутых легенд. Информацию школьники и даже учителя нередко получают из не выдерживающих никакой критики статей в текущей периодике и из Интернета.

Цель книги "Удивительная история информатики и автоматики" - хотя бы частично восполнить перечисленные выше "пробелы". Автор стремился, не углубляясь в теоретический или прикладной материал, познакомить читателя с некоторыми интересными эпизодами истории информационных и компьютерных технологий, заинтересовать его и побудить к дальнейшему, более глубокому изучению не только этой области, но и смежных с ней - автоматики и вычислительной техники.

Представленный в книге материал не подчинен сквозному сюжету, а состоит из отдельных очерков. Они посвящены истории некоторых областей информатики и автоматики с древности и до наших дней, а также происхождению и историческому развитию некоторых ключевых терминов.

Надеюсь, что книга не только сможет стать интересным чтением, но и окажется полезной как для школьников, так и для учителей.

В. Шилов

КОМПЬЮТЕРЫ И ПРОГРАММЫ

О слове "информатика"

В начале 1960-х годов американский программист Уолтер Бауэр с несколькими коллегами решили создать собственную компанию по разработке программного обеспечения. Разумеется, немедленно встал вопрос о ее названии. Поскольку программы работают с данными (по-английски data), в первую очередь вспомнилось слово Datamatics (в том, что название должно заканчиваться греческим суффиксом - atics, имеющим значение "наука о…", никто не сомневался). Однако зарегистрировать его Бауэру не удалось, поскольку оно уже было использовано фирмами Raytheon и Honeywell, выпускавшими компьютер Datamatic юоо.

Разочарование было недолгим, и следующий вариант был принят с восторгом. Слово informatics понравилось всем, и название без промедления было зарегистрировано. Правда, о том, кто же именно предложил его, компаньоны спорят до сих пор.

В это же время во Франции возникла другая программистская фирма, Societe pour L’Informatique et Applique (SIA), основанная одним из первых французских программистов Филиппом Дрейфусом. Очень быстро слово I’lnformatique обрело популярность и в значении "наука об обработке информации с помощью электронных вычислительных машин", получив одобрение Французской академии, было официально включено в словарь современного французского языка. В формах informatik, informatica, информатика и др. оно вскоре вошло во все европейские языки.

А вот в США дело обстояло совершенно по-иному. Фирма Informatics на протяжении многих лет успешно отстаивала свои права на зарегистрированную торговую марку. Однажды за разрешением использовать слово к Бауэру обратились представители крупнейшего американского профессионального общества ACM (Association for Computing Machinery), которое решило изменить свое название на Society for Informatics ("Общество информатики"). Предложение было очень лестным, но, посоветовавшись с юристами, Бауэр отклонил его - название фирмы является неотъемлемой частью ее активов, и его изменение грозило принести акционерам значительные убытки.

Свое старое название ACM сохранило до сегодняшнего дня, а наука, изучаемая нами как информатика, в США носит название Computer Science.

Между прочим, когда несколько лет спустя Бауэр и Дрейфус встретились в Париже и разговорились, то выяснили, что они оба придумали новое слово одновременно - в марте 1962 года.

К вопросу об алгоритмах

В любом учебнике информатики можно прочитать о том, что слово алгоритм происходит от имени великого среднеазиатского ученого Мухаммеда ибн Муса аль-Хорезми, жившего в первой половине IX века (точные годы его жизни неизвестны, но считается, что он родился около 780 года, а умер около 850 года). Аль-Хорезми означает "родом из Хорезма" (Хорезм - историческая область на территории современного Узбекистана, центром которой является древний город Хива).

Около 825 года аль-Хорезми написал сочинение, в котором впервые дал описание придуманной в Индии позиционной десятичной системы счисления. К сожалению, арабский оригинал его книги не сохранился, так что ее название нам неизвестно. Аль-Хорезми сформулировал правила вычислений в новой системе и, вероятно, впервые использовал цифру "о" для обозначения пропущенной позиции в записи числа (ее индийское название арабы перевели как as-sifr или просто sifr, отсюда такие слова, как цифра и шифр). Приблизительно в это же время индийские цифры начали применять и другие арабские ученые.

В первой половине XII века книга аль-Хорезми в латинском переводе проникла в Европу. Переводчик, имя которого до нас не дошло, дал ей название "Algoritmi de numero Indorum" ("Индийское искусство счета, сочинение аль-Хорезми").

Таким образом, латинизированное имя арабского ученого было вынесено в заглавие книги, - и сегодня ни у кого нет сомнений, что слово алгоритм попало в европейские языки именно благодаря этому сочинению. Однако вопрос о его смысле длительное время вызывал ожесточенные споры. На протяжении многих веков происхождению слова давались самые разные объяснения.

Одни выводили algorism из греческих algiros ("больной") и arithmos ("число"). Из такого объяснения не очень ясно, почему числа вдруг "заболели". Или же тогда больными считались люди, имеющие несчастье заниматься вычислениями? Свое объяснение предлагала и знаменитая энциклопедия Брокгауза и Ефрона (1890–1907 годы): алгорифм (кстати, до революции использовалось написание алгоритм, через "фиту") - "от арабского слова Аль-Горетм, т. е. корень". Разумеется, эти объяснения вряд ли можно счесть убедительными.

Страница арабской рукописи

Заметим, кстати, что такого рода языковые упражнения могут приводить к самым произвольным и нелепым выводам. Так, в начале XIX века санкт-петербургский профессор Я. В. Толмачев, стараясь доказать исконно русское происхождение некоторых слов, производил слово кабинет не от французского cabinet, а от фразы "как бы нет". В самом деле, писал он, человек заходит в кабинет и исчезает с наших глаз - его "как бы нет". Остается непонятным, почему так толковался именно кабинет, ведь точно так же мы не видим человека, заходящего, к примеру, в сарай… Еще более курьезным было объяснение слова республика. Согласно Толмачеву, кровожадные низвергатели тронов кричали: "Режь публику!" - откуда и произошло наименование республиканской формы.

Упомянутый выше перевод сочинения аль-Хорезми стал первой ласточкой, и в течение нескольких следующих столетий появилось множество других трудов, посвященных все тому же вопросу - обучению искусству счета с помощью цифр. И все они в названии имели слово algoritmi или algorismi.

Про аль-Хорезми позднейшие авторы ничего не знали, но поскольку первый перевод книги начинается словами: "Dixit algorizmi:…" ("Аль-Хорезми говорил:…"), все еще связывали это слово с именем конкретного человека.

Очень распространенной была версия о греческом происхождении книги. В англо-норманнской рукописи XIII века, написанной в стихах, читаем:

"Алгоризм был придуман в Греции. Это часть арифметики.

Придуман он был мастером по имени Алгоризм,

Который дал ему свое имя.

И поскольку его звали Алгоризм,

Он назвал свою книгу "Алгоризм".

Около 1250 года английский астроном и математик Иоанн Сакробоско написал труд по арифметике "Algorismus vulgaris", на столетия ставший основным учебником по вычислениям в десятичной позиционной системе счисления во многих европейских университетах. Во введении Сакробоско назвал автором науки о счете мудреца по имени Алгус (Algus). А в популярной средневековой поэме "Роман о розе" (1275–1280 годы) Жана де Мена "греческий философ Алгус" ставится в один ряд с Платоном, Аристотелем, Евклидом и Птолемеем! Встречался также вариант написания имени Аргус (Argus). И хотя согласно древнегреческой мифологии корабль "Арго" был построен Ясоном, именно этому Аргусу приписывалось строительство корабля.

Более того, "мастер Аргус" (или Алгус) стал в средневековой литературе олицетворением счетного искусства. И в уже упоминавшемся "Романе о Розе", и в известной итальянской поэме "Цветок", написанной Дуранте, имеются фрагменты, в которых говорится, что даже "mestre Argus" не сумеет подсчитать, сколько раз ссорятся и мирятся влюбленные. Великий английский поэт Джефри Чосер в поэме "Книга герцогини" (1369 год) писал, что даже "славный счетчик Аргус" (noble countour Argus) не сможет счесть чудовищ, явившихся в кошмарных видениях герою.

Впрочем, греческая версия была не единственной. Мифический Алгор (Algor) именовался то королем Кастилии (Rex quodam Castelliae), то индийским королем, то арабским мудрецом (philosophus Algus nomine Arabicus).

Однако со временем такие объяснения все менее занимали математиков, и слово algorism (или algorismus), неизменно присутствовавшее в названиях математических сочинений, обрело значение способа выполнения арифметических действий посредством арабских цифр, т. е. на бумаге, без использования счетной доски - абака. Именно в таком значении оно вошло во многие европейские языки. Например, с пометкой "устаревшее" оно присутствует в общепризнанном словаре английского языка "Webster’s New World Dictionary", изданном в 1957 году.

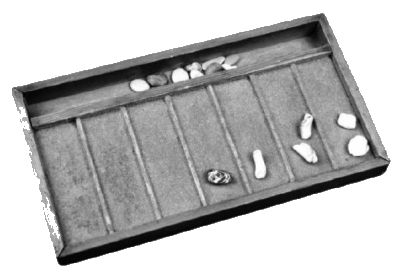

Древнегреческий абак

(современная реконструкция)

Алгоритм - это искусство счета с помощью цифр, но поначалу слово цифра относилось только к нулю. Знаменитый французский трувер Готье де Куэнси около 1200 года в одном из стихотворений использовал сочетание algorismus-cipher (которое означало цифру "о") как метафору для характеристики абсолютно никчемного человека. Очевидно, понимание такого образа требовало соответствующей подготовки слушателей, а это означает, что новая система счисления уже была им достаточно хорошо известна.

Многие века абак был фактически единственным средством для практических вычислений, им пользовались все - и купцы, и менялы, и ученые. Достоинства вычислений на счетной доске разъяснял в своих сочинениях такой выдающийся мыслитель, как Герберт Аврилакский, ставший в 999 году папой римским под именем Сильвестра II. Новое с огромным трудом пробивало себе дорогу, и в историю математики вошло упорное противостояние лагерей абацистов (сторонников производства арифметических вычислений исключительно при помощи абака) и алгорисмиков, которые пропагандировали использование для вычислений арабских цифр. Интересно, что известный французский математик Никола Шюке в реестр налогоплательщиков города Лиона был вписан как алгорисмик (algoriste).

Но прошло не одно столетие, прежде чем новый способ счета окончательно утвердился, - столько времени потребовалось, чтобы выработать общепризнанные обозначения, усовершенствовать и приспособить к записи на бумаге методы вычислений. В Западной Европе учителей арифметики вплоть до XVII века продолжали называть магистрами абака - как, например, математика Никколо Тарталью.

Итак, сочинения по искусству счета назывались алгоритмами. Из многих сотен можно выделить и такие необычные, как написанный в стихах трактат "Carmen de Algorismo" (латинское carmen и означает "стихи") Александра де Вилла Деи или учебник венского астронома и математика Георга Пурбаха "Opus algorismi jocundissimi" ("Веселейшее сочинение по алгоритму").

Однако постепенно значение слова расширялось. Ученые начинали применять его не только к сугубо вычислительным, но и к другим математическим процедурам. Например, около 1360 года французский философ Николай Орем написал математический трактат "Algorismus proportionum" ("Вычисление пропорций"), в котором впервые использовал степени с дробными показателями и фактически вплотную подошел к идее логарифмов. Когда же на смену абаку пришел так называемый счет на линиях, многочисленные руководства по нему стали называть "Algorithmus linealis" ("Правила счета на линиях").

Можно обратить внимание на то, что первоначальная форма algorismi спустя какое-то время потеряла последнюю букву, и слово приобрело более удобное для европейского произношения вид algorism. Позднее и оно, в свою очередь, подверглось искажению, скорее всего, по аналогии со словом arithmetic.

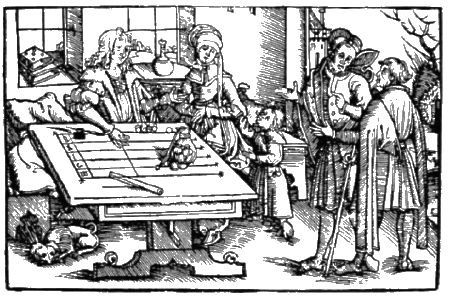

Счет на линиях