Нам не удалось найти глобальные данные по отводу сельскохозяйственных площадей на дороги и зоны застройки, но потери за счет этого должны быть значительными. Город Джакарта постепенно захватывает окрестные земли со скоростью 20 тыс. га в год. Во Вьетнаме теряется по 20 тыс. га в год рисовых полей - они идут под городскую застройку. В период с 1989 по 1994 гг. в Таиланде 34 тыс. га сельскохозяйственных земель превращены в поля для гольфа. В Китае с 1987 по 1992 гг. под строительство ушло 6,5 млн га пахотных земель, и одновременно 3,8 млн га лесов и пастбищ пришлось расчищать под пашню. В США под полотно автомобильных дорог ежегодно отводятся более 170 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

Из- за таких процессов истощается два вида возобновимых ресурсов. Первый - качество почвы (мощность, содержание гумуса, продуктивность) на обрабатываемых землях. Долгое время такие потери могут оставаться незамеченными, поскольку это не сразу влияет на производство продовольствия, ведь питательные вещества почв могут замещаться питательными веществами из удобрений. Удобрения маскируют пере-эксплуатацию почв, но не до бесконечности. Сами по себе они представляют собой неустойчивый поток, поступающий в экологическую систему и задерживающий передачу информации о плодородии почвы, а такое запаздывание - ключевой фактор, ведущий к выходу системы за пределы.

Второй процесс - неустойчивое использование самой земли. Если миллионы гектаров деградируют и их просто бросают, но при этом площадь используемых земель остается почти постоянной, значит, запасы потенциальных пахотных земель (как мы увидим дальше, обычно в таком качестве выступают леса) истощаются, в то время как площади пустошей и непродуктивных земель постоянно растут. Продовольствие, поддерживающее существование населения мира, производится в результате непрерывного процесса захвата новых земель под сельское хозяйство, поскольку прежние истощаются, засоляются, страдают от эрозии, от расширения дорог и зон застройки. Совершенно очевидно, что такой процесс не может продолжаться вечно.

Если численность населения экспоненциально растет, а площадь обрабатываемой земли остается почти постоянной, значит, площадь таких земель в расчете на душу населения неуклонно уменьшается. Реальные величины таковы: в 1950 г. на душу приходилось по 0,6 га, а к 2000 г. эта величина уменьшилась до 0,25 га. Прокормить растущее население при уменьшении площади земель на душу населения удается только потому, что растет урожайность. В 1960 г. в среднем с гектара собирали 2 т риса, в то время как в 1995 г. - 3,6 т, а на экспериментальных полях, то есть в

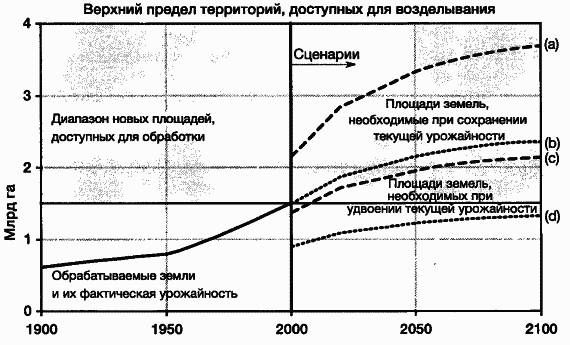

Рис. 3.4. Возможное будущее сельскохозяйственных земель

Обрабатываемые земли в XXI в. составят от 1,5 до 4,0 млрд га, что на рисунке выделено серым цветом. Предположим, что население будет расти в соответствии со средним прогнозом ООН. Сценарии после 2000 г. показывают, сколько земли потребуется (при сохранении текущей урожайности с гектара и при ее удвоении) для того, чтобы прокормить население планеты в соответствии с сегодняшним фактическим распределением продовольствия по планете, а также чтобы прокормить все население мира равномерно, на уровне потребления жителя Западной Европы в 2000 г. (Источники: UN; FRB; FA; G.M. Higgins et al.)

практически идеальных условиях, до 10 т. Кукурузные (маисовые) поля в США давали в 1967 г. урожай в 5 т с гектара, в 1997 г. - более 8 т, а лучшие хозяйства в самые удачные годы снимали по 20 т с гектара.

Как можно трактовать эти данные применительно к будущему истощению сельскохозяйственных земель? На рис. 3.4 показано несколько сценариев развития в текущем столетии. Он иллюстрирует взаимосвязь между суммарным количеством земель, ростом численности населения, средней урожайностью и среднестатистическим уровнем питания человека.

Область, выделенная серым цветом, показывает суммарное количество обрабатываемых земель, от фактического (1,5 млрд га) до теоретического максимального предела в 4 млрд га. земли, показанные в верхней части выделенной области, будут иметь продуктивность существенно ниже, чем земли, отображенные в нижней части. Разумеется, суммарное количество обрабатываемых земель может уменьшиться, но на рис. 3.4 мы исходим из предположения, что больше земли теряться не будут.

В каждом сценарии мы предположили, что население возрастет в соответствии со средним прогнозом ООН.

Каждое следующее повышение урожайности дается труднее и дороже, чем предыдущее, и происходит все медленнее. В США некоторые эксперты по сельскому хозяйству предполагают, что данные 1999 г. характеризует выход кривой урожайности на плато. Эрозия, изменение климата, подорожание ископаемого топлива, снижение уровня грунтовых вод и другие факторы могут привести даже к уменьшению урожайности по сравнению с современным уровнем, не говоря уже о повышении. Однако кривые на рис. 3.4 построены в предположении, что урожайность будет либо сохраняться прежней, либо увеличится вдвое.

Эти данные заставляют задуматься. Средние показатели урожайности маиса неуклонно растут, но максимальные достижения - лучшие возможные результаты - за последние 25 лет совершенно не изменились. Средняя годовая урожайность маиса подбирается к значению 90 кг/га, но при этом инвестиции в исследования по выращиванию маиса выросли в 4 раза. Когда каждый последующий шаг обходится дороже предыдущего, это свидетельствует об уменьшении плодородия.

Кеннет С. Кассман (Kenneth S. Cassman), 1999 Я сам себя не могу убедить в том, что в следующие 50 лет урожайность будет расти.

Вернон Руттан (Vernon Ruttan), 1999 Максимальная урожайность риса за 30 лет ничуть не изменилась. В производстве биомассы мы вышли на плато, и этому нет простого объяснения.

Роберт С. Лумис (Robert S. Loomis), 1999

Предположим, что текущая урожайность сохранится. Кривая а отражает площадь в гектарах, необходимую для того, чтобы прокормить население мира в соответствии со среднестатистическим уровнем питания жителей Западной Европы в 2000 г. Кривая б показывает потребности в землях для поддержания текущего (неравномерного) уровня питания населения планеты в текущем столетии. Предположим, урожайность удвоится. Кривая с характеризует площадь земель, необходимых для того, чтобы прокормить население мира в соответствии со среднестатистическим уровнем питания жителей Западной Европы в 2000 г., кривая д - то же для поддержания текущего (неравномерного) уровня питания населения планеты в текущем столетии.

Нетрудно заметить, что экспоненциальный рост населения быстро приводит мир от избытка сельскохозяйственных земель к недостатку.

Но рис. 3.4 показывает еще и варианты изменения поведения в зависимости от устойчивости ресурсной базы, а также технической и социальной гибкости человечества. Если можно будет больше не терять земли, если вдвое повысится урожайность, если удается восстановить деградировавшие земли, то еды будет достаточно не только для каждого из сегодняшних 6 млрд чел., но и для всех 9 млрд, ожидаемых к середине текущего столетия. Но если эрозия увеличится, если не будет возможности поддерживать в действии системы орошения, если будет слишком сложно добиться удвоения среднемирового урожая или это опасно для окружающей среды, если население будет расти быстрее, чем предсказывают прогнозы ООН, то продовольствия не хватит, причем не только в локальном масштабе, но и по всему миру, и довольно скоро. Недостаток продуктов питания будет казаться внезапным, но на самом деле это логичное последствие экспоненциального роста.

Неустойчивое использование сельскохозяйственных ресурсов - следствие многих факторов, включая нищету и отчаяние, расширение зон застройки, непомерный выпас скота на пастбищах, чрезмерное использование посевных площадей, недостаток знаний, получение большой экономической выгоды в краткосрочной перспективе и неучет долговременной перспективы, и наконец, следствие невежества лиц, принимающих решения, и ничего не знающих об экологии, в частности, о почвенных экосистемах.

Кроме почвы и площадей, существуют и другие пределы производства продовольствия, прежде всего вода (про нее сейчас поговорим), энергия, источники и стоки сельскохозяйственных химикатов. В отдельных частях света некоторые из этих пределов уже превышены. Почвы подвергаются эрозии, орошение приводит к понижению уровня грунтовых вод, стоки с полей, содержащие химикаты, приводят к загрязнению поверхностных и грунтовых вод. Например, в больших водоемах мира существует 61 крупная мертвая зона - области, в которых питательные вещества (в основном удобрения и частицы эродированной почвы, попавшие в воду со стоками с полей) привели к уничтожению практически всех водных форм жизни. В некоторых местах это происходит круглый год, в других - только летом, после того как весенние стоки смыли удобрения с полей, расположенных выше водной поверхности. Мертвая зона Миссисипи покрывает 21 тыс. км- это эквивалентно площади штата Массачусетс. Технологии сельского хозяйства, используемые на этих территориях, приводят к значительному нарушению экологического равновесия, и устойчивыми их назвать никак нельзя. Самое интересное, что эти агротехнологии вовсе не являются необходимыми.

Во многих местах почва не подвержена эрозии, земли никто не бросает, а сельскохозяйственные химикаты не загрязняют почву и воду.

Агротехнологии, которые сохраняют и улучшают почвы - террасное земледелие, контурная вспашка, использование компоста, культивирование покровных культур, многокультурные посевы, севооборот - известны испокон веков. Другие технологии, частично применимые в тропиках - например, полосное земледелие, совмещение с лесоводством - уже опробованы на экспериментальных участках и фермах.На фермах всех типов, как в средних широтах, так и в тропических районах, высокие урожаи можно получать устойчиво, без широкого применения химических удобрений и пестицидов, а иногда и вообще без них.

Обратите внимание: в предыдущем предложении сказано - высокие урожаи. Уже давно достоверно установлено, что "органическое" фермерство совсем не обязательно должно быть примитивным или использовать методы ведения сельского хозяйства столетней давности. Большинство из них используют высокоурожайные сорта культур, машины, минимизирующие ручной труд, и передовые экологические агротехнологии увеличения продуктивности и борьбы с сельскохозяйственными вредителями. Урожаи здесь практически такие же, как и у соседей, вовсю использующих химические удобрения, а прибыли в итоге будут выше. Если хотя бы часть исследований, посвященных разработке химических удобрений и генной инженерии, направить в область органического метода производства, то такое ведение сельского хозяйства стало бы даже более продуктивным.

В отличие от традиционных высокоинтенсивных агротехнологий, "органический" метод позволяет увеличить плодородие почвы и оказывает меньшее воздействие на окружающую среду. Такие альтернативные технологии хозяйствования способны обеспечить урожайность на уровне традиционных технологий.

Устойчивое сельское хозяйство не просто возможно, оно уже практикуется во многих местах. Миллионы фермеров в разных частях света применяют экологичные методы ведения сельского хозяйства, замечая, что процесс разрушения почв обращается вспять, а урожаи продолжают расти. Потребители (как минимум, в богатых странах) все больше отдают предпочтение экологически чистой продукции этих фермеров и готовы платить за это большие деньги. В США и Европе рынок экологически чистой продукции в 90-е гг. рос на 20–30 % в год. К1998 г. продажи таких продуктов питания и напитков на мировом рынке составили 13 млрд дол..

Почему мы не возлагаем большие надежды на генетически модифицированные злаки? Потому что окончательный вердикт на их счет еще не вынесен. Слишком разные мнения существуют в этой области. Пока неясно, нужна ли генная инженерия для того, чтобы прокормить мир, и устойчива ли она. Люди голодают не потому, что еды слишком мало. Они голодают потому, что не в состоянии себе ее позволить - просто не могут купить ее. Производство большего количества дорогого продовольствия ничем им не поможет. И хотя генная инженерия, возможно, в состоянии повысить урожайность, на самом деле существует огромное количество способов сделать это и без нее. Вмешательство в геном - это и слишком высокая технология, чтобы быть доступной любому фермеру, и слишком высокий экологический риск. Поспешный переход на биотехнологические культуры уже вызывает экологические, сельскохозяйственные и потребительские проблемы.

На самом деле всех людей можно обеспечить качественным продовольствием, его для этого производится достаточно уже сегодня. И можно произвести даже больше. При этом можно уменьшить загрязнение, использовать меньше земель, расходовать меньше ископаемого топлива и этим вернуть миллионы гектаров природным системам или использовать их для производства фуража, энергии, хлопка и льна. И сделать это можно таким образом, чтобы фермеры достойно вознаграждались за то, что они кормят мир. Вот только у политиков желания сделать это почти нет. Фактически во многих районах мира почвы, земли и источники питательных веществ для производства продовольствия истощаются. Сельскохозяйственная экономика и фермерские сообщества приходят в упадок. В этих районах существующие методы производства сельскохозяйственной продукции вышли за целую группу пределов. Если это срочно не изменить, а такие изменения вполне возможны, растущее население будет вынуждено пытаться прокормиться за счет меньшего количества фермеров, в распоряжении которых будет постоянно истощающаяся ресурсная база.

Вода

Во многих странах, как в развивающихся, так и в развитых, использование воды часто ведется неустойчивыми методами… Мир сталкивается со все более серьезными проблемами количества и качества воды… Водные ресурсы истощаются, что подрывает один из ключевых ресурсов, на которых построено человеческое общество.

Комплексная оценка запасов пресной воды, ООН, 1997

Пресная вода - это не общемировой ресурс, она распределена локально и доступна только в определенных водных бассейнах, в границах водоразделов, поэтому ограничения принимают самые разные формы. В некоторых регионах ограничения носят сезонный характер, в зависимости от способности запасать воду на время сухого сезона. В других местах пределы определяются скоростью восполнения подземных водных горизонтов, скоростью таяния снегов или способностью лесных почв запасать воду. Поскольку вода - это не только источник, но и сток, ее использование может быть ограничено степенью загрязнения поверхностных и подземных вод.

Региональный по своей сути характер водных ресурсов не мешает людям делать глобальные заявления по этим вопросам, и эти заявления отражают все большее беспокойство. Воду невозможно заменить, это ключевой ресурс. Ее пределы накладывают ограничения на другие потоки - продовольствия, энергии, рыбы, живой природы. Использование других потоков - продовольствия, полезных ископаемых, древесины и прочего, в свою очередь, тоже может ограничить количество или качество воды. В большинстве водных бассейнов пределы, без сомнения, уже превышены. В некоторых беднейших и богатейших странах потребление воды на душу населения уже уменьшается - из-за наступивших экологических последствий, из-за роста цен или из-за истощения водных запасов.

Рисунок 3.5 служит общей иллюстрацией, поскольку на нем представлены сводные мировые данные по многим региональным водным бассейнам. Для каждого региона в отдельности можно построить свои графики, но общие характеристики будут такие же - предел, количество факторов, которые могут его расширить или сузить, и рост в направлении предела (а в некоторых регионах - уже сверх него).

В верхней части графика показан верхний физический предел использования воды человеком, суммарный годовой сток всех рек и водоемов мира (включая возобновление подземных водоносных слоев). Это возобновимый источник, из которого человечество удовлетворяет практически все свои потребности в пресной воде. Здесь огромное количество воды: 40700 км в год, этого достаточно, чтобы заполнять все североамериканские Великие озера каждые 4 месяца. Кажется, что мы находимся очень далеко от предела, ведь текущее потребление воды человеком составляет всего одну десятую предельно допустимого количества - 4430 км в год.

Но на самом деле использовать весь сток пресных водоемов невозможно. Многие источники воды носят сезонный характер. Примерно 29 000 тыс. км годового стока поступает в океан при наводнениях. Остается только 11 000 тыс. км, которые можно расценивать в качестве круглогодичного источника, причем сюда входят и стоки рек, и возобновимые подземные водоносные слои.

На рис. 3.5 видно, что человек поднимает пределы выше за счет постройки дамб, которые запасают воду наводнений. К концу XX в. дамбы позволили использовать дополнительно 3500 км воды в год. (Однако дамбы приводят к затоплению земель, причем, как правило, первоклассных сельскохозяйственных угодий. Они позволяют генерировать электричество. И они же приводят к увеличению испарения из водохранилища, уменьшая тем самым доступное количество воды, а также меняя водные экосистемы - как озерные, так и речные. Раньше или позже водохранилища заполняются илом и становятся неэффективными, так что считать их устойчивым источником нельзя. Они приводят к