То есть историк вроде бы и ссылается на древних авторов относительно того, что через Русь на юг ездили, но, с другой стороны, указывает: ездить по воде тут трудно. Легче тот кусок пути, который между Волховом и Днепром, проделать по земле. И вообще древние-де Грецию с Русью не очень-то разделяли.

Несколько получше обстоят дела у историков-антинорманистов последнего времени. Как о первом из них, можно говорить об упоминавшемся Бернштейне-Когане. Будучи не историком, а историческим географом, он в своих рассуждениях был всё же свободнее. А потому мог отметить: по поводу торгового и транспортного значения пути ""из варяг в греки" раздаются иногда и скептические голоса, указывающие на то, что значение этого пути, как транзитного и торгового, ничем не доказано". Далее он указывает: про шведов-торговцев в Константинополе ничего не известно. Что же касается контактов с Русью, то в Швеции зафиксировано только четыре вещи, создание которых можно отнести ко времени до крещения Руси. Вот после – да. В Киеве начали делать ювелирные украшения по византийским образцам, и их в Скандинавии находят много. В обратную же сторону могло идти разве что железо.

Больше того, по Бернштейну-Когану, не было до XII века и особых торговых отношений между Новгородом и Киевом! Позже – были. Например, в 1137 году, когда новгородцы поссорились с киевским князем, они не смогли закупать хлеб ни в Смоленске, ни в Полоцке, а потому в городе наступил голод. А в 1161 году Ростислав Мстиславович, узнав, что в Новгороде притесняют его сына Святослава, похватал в Киеве новгородских купцов.

В общем, он считал, что никакого торгового пути по Волхову – Ловати – Днепру не было. Может быть, кто-то иногда и ходил, но никак не регулярно. Скорее, если и возились товары, то из Киева они шли до Смоленска. А оттуда иногда возили в Новгород, а иногда (значительно чаще) к Балтийскому морю по Двине. И назад – то же самое. По Бернштейну-Когану, даже и "политического" пути из варяг в греки не было. То есть, скандинавские воины-наёмники сначала приходили на Русь, проводили там некоторое время в Новгороде, потом перекочёвывали в Киев, а уж оттуда опять-таки после определённой задержки двигались дальше на Константинополь. Исследователь цитирует, к примеру, Сагу о Колскеге: "В Дании принял крещение, но не поселился там окончательно, а пошёл на восток в Гардарики и провёл там одну зиму. Вскоре он оттуда отправился в Константинополь и начал там служить наёмником".

Из новых историков можно сослаться, к примеру, на того же А. Л. Никитина или С. Э. Цветкова. Первый даже одну из глав в своих "Основаниях…" назвал "Путь "из варяг в греки" и легенда об апостоле Андрее".

"При рассмотрении… вопроса о пути "из варяг в греки" по Днепру обнаруживается не только полное отсутствие свидетельств, подтверждающих его существование, но и ряд фактов, прямо говорящих о его мифичности", – пишет историк.

Первым таким свидетельством является, по мнению Никитина, упоминавшийся уже мной географический экскурс, вклинившийся в текст прямо за описанием "пути", который указывает выход из Оковского леса (т.е. леса, из которого вытекают реки Ока, Днепр, Западная Двина и Волга) в "море Варяжское" не по Ловати, а по Западной Двине. Это, по его словам, весьма существенно, потому что между речными системами Днепра и Ловати лежат два труднопроходимых водораздела, обособляющих верховья Западной Двины. Путь же с Каспия по Оке и на Двину отмечен многочисленными находками восточных серебряных монет VIII – IX веков, отсутствующими на Ловати, точно так же, как на протяжении всего течения Днепра византийские монеты отмечены только редкими и случайными находками.

"Не менее существенен и тот факт, что по сравнению с двинским направлением протяжённость маршрута с верховьев Днепра через Новгород и Ладогу увеличивается более чем в пять (!) раз", – указывает Никитин.

А Сергей Эдуардович Цветков ссыпается больше на археологические материалы: "Не в силах подтвердить реальность Волховско-Днепровского пути и археология. В. Я. Петрухин формулирует её выводы следующим образом: "По данным археологии, в IX в. основным международным торговым маршрутом Восточной Европы был путь к Чёрному морю по Дону, а не Днепру. С рубежа VIII и IX вв. и до XI в. по этому пути из стран Арабского халифата в Восточную Европу, Скандинавию и страны Балтики почти непрерывным потоком движутся тысячи серебряных монет – дирхемов. Они оседают в кладах на тех поселениях, где велась торговля и жили купцы. Такие клады IX в. известны на Оке, в верховьях Волги… по Волхову вплоть до Ладоги (у Нестора – "озеро Нево"), но их нет на Днепре"".

Византийский археологический материал также не подтверждает, по утверждению Цветкова, существования Волховско-Днепровского пути. Самые ранние византийские сосуды в культурных наслоениях Новгорода относятся к XI веку (притом что подобные им изделия не найдены ни в Киеве, ни в других крупных городах Руси), а византийские монеты IX – X веков – редкость даже на берегах Днепра. В то же время только в Прикамье (на Балтийско-Волжском торговом пути) археологами найдено около 300 византийских монет.

"Само месторасположение новгородских поселений не ориентировано на связи с Днепром. За Руссой к югу (на Днепр) нет крупных поселений, зато к юго-востоку (Балтийско-Волжский торговый путь) выросли Новый Торг и Волок Ламский".

И всё же все аспекты вопроса никто из антинорманистов рассмотреть не собрался. В отличие от их противников. Хотя и те не очень старались. По сути, есть только одна специальная работа (Брима) да пара исследований помельче. Так что придётся заполнять пробелы.

3. Игра по карте

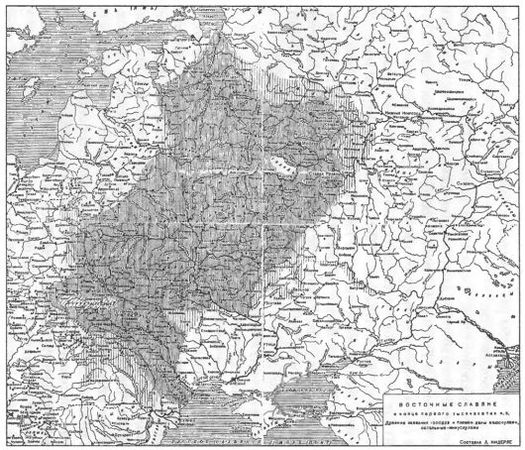

При этом будем последовательны и для начала, если наши предшественники искали маршрут пути с севера на юг по картам, продолжим эти игры. Перед вами выдержка их карты "Восточные славяне в конце первого тысячелетия н.э." из книги классика славяноведения начала XX века чеха Любора Нидерле (см. карту 3). Голову даю на отсечение, что хотя бы раз её видел любой историк, занимающийся вопросами Древней Руси.

Карта 3. Восточные славяне в конце первого тысячелетия н. э. Составил Л. Нидерле

Теперь закройте глаза, постарайтесь на миг выбросить из головы то, что в неё долго вбивали, а потом снова посмотрите на карту водных путей Восточной Европы. И скажите: как бы вы сами поплыли с Готланда (где археологи фиксируют множество древних торговых поселений) или из районов нынешнего Стокгольма (там находились первые городские центры Швеции – Упсала и Бирка) в Чёрное море?

Думаю, мы придём к одному и тому же заключению. Самое простое – по Висле и Бугу с волоками в Припять и далее по Днепру. Ну, из Стокгольма, может быть, ещё по Западной Двине и упомянутой уже Каспле или ряду других рек (Витьбе, Лукомле - Друти) – в Днепр. А уж чтобы забраться в Финский залив и Ладогу… Это как раз тот самый маршрут из Москвы в Петербург через Архангельск. Кстати, и по расстоянию получается похоже.

Правда, среди историков принято говорить о том, что древние предпочитали плавать вдоль берегов, а не пересекать открытое море. Так-де безопаснее. Но это речь людей, никогда не плававших по морям на парусных (да и гребных) судах. Моряки, как один, твердят обратное: морскому судну (а, думаю, никто не будет возражать, что скандинавские суда были морскими!) опаснее всего у берега, где его подстерегают мели, скалы и внезапно налетающие из-за какого-нибудь мыса шквалы. Да и волны на прибрежных отмелях становятся выше и круче. Поскольку мне в студенческие годы довелось заниматься яхтингом, ходить по Балтике до крайней западной точки вод тогдашнего СССР и попадать в крепкие шторма, не могу не согласиться.

Наконец, такой немаловажный аргумент: у берега гораздо легче нарваться на пиратствующих местных жителей. По тем временам не ограбить проплывающее мимо судно даже как-то неудобно считалось. Бывали времена, пираты просто прерывали сообщение между материком и той же Скандинавией, к примеру. Из-за этого, между прочим, первое крещение Швеции сорвалось. "Апостола Севера" монаха Анскария в 829 году просто-напросто по пути туда ограбили пираты, забрав все дары, которые император Людовик Благочестивый посылал конунгу шведов Бьерну. И церковную утварь отобрали. Зная менталитет, как теперь модно говорить, язычников, можно с уверенностью сказать: если бы богатые дары добрались до Бирки, конунг не спихнул бы проповедника на попечение одному из своих приближённых. Сам бы поддержал миссионеров. И тогда через двадцать лет не пришлось бы начинать всё сначала. А так: кому нужен бог, не сумевший защитить своего посланника? И в Швеции крестился мало кто, а через несколько лет христиан вообще погромили.

Но мы не об истории церкви говорим, о мореплавании. Так, вот, у берега разбойничали вовсю, и далеко не одни скандинавы. Очень отличались этим славяне с Рюгена, курши, эсты. Мимо финских берегов, если верить сагам, скандинавы тоже предпочитали пройти побыстрее (если, конечно, не затевали изначально эти берега грабить). Финны ещё и злыми колдунами считались. Так что прибрежное плавание было для древних занятием очень нежелательным!

Кроме того, плыть из Швеции на север Руси, огибая весь Ботнический залив, да потом ещё петляя по шхерам Финского, – это извините. А если напрямик, морская часть пути от Бирки до устья Невы получится раза в полтора длиннее, чем до устья Двины. А с Готланда до Гданьска так и вообще раза в два ближе. Так что аргумент, простите, не работает.

Хочу обратить внимание на одно обстоятельство. В устье Вислы стоит древнейший Гданьск. В верховьях Буга (вернее, на его крупном притоке Муховце) – Брест, древнее Берестье, упоминающееся в летописях уже во времена правления первых киевских князей (в 1019 году в него бежит будто бы потерпевший поражение от Ярослава Святополк). На противоположном конце системы Буг-Припять – Туров, столь же старинный (один из городов, имеющих легенду о происхождении княжеской власти не от Рюрика). Это метки, маркирующие один из вариантов пути. По Двине всё не так чётко, и всё же на месте нынешней Риги ливское поселение Икескола было до появления там немцев в конце XII века. А о древности Полоцка и Смоленска (а уж тем более предшествовавшего последнему Гнездово), а также Витебска, Лукомля, Друцка и говорить смешно. Во всех этих местах раскопаны городища IX века, то есть даже более древние, чем в Турове и Бресте.

Вот на каноническом пути всё по-другому. Ближайшие к началу речной части пути древние городские центры – Ладога и Любша – от устья Невы отстоят почти на полторы сотни километров. А на Ловати в местах, приближающихся к гипотетическим волокам, ничего подобного просто нет. Вернее, на одном конце есть хотя бы Усвятск (Въсвячь) на одноимённом озере у истоков Усвячи, упомянутый в летописях под 1021 годом, во времена Ярослава Мудрого (как раз тогда, когда, по уверению самих сторонников существования пути из варяг в греки, путь этот уже почти затух). А вот на другом – только Великие Луки в среднем течении (первое летописное упоминание – в 1167 году). Даже Старая Русса, город, явно достаточно древний (кое-кто считает его старше Новгорода), стоит не на Ловати, а на Полисте, с Ловатью сливающейся значительно ниже.

Вот и получается загадка: с одной стороны, историки уверяют нас, что путь из варяг в греки проходил там, где его указывает летописец, с другой – совершенно не понятно, с какой стати он там проходил?

Попробуем разобраться. Для этого нам нужно ответить на четыре основных вопроса:

1. Есть ли, кроме упомянутого места, в Повести временных лет ещё хотя бы одно описание торгового (или уж хотя бы военного) маршрута из Новгорода на Днепр по Ловати?

2. Существуют ли археологические находки, позволяющие на основе своего распределения однозначно проследить существование пути?

3. Возможно ли прохождение данного маршрута раннесредневековыми судами, исходя из географических, гидрологических и климатических особенностей местности и характеристик самих судов?

4. Было ли, собственно говоря, чем торговать по этому маршруту?

Ну и в заключение посмотреть: есть ли какие-нибудь свидетельства о других маршрутах из Балтийского в Чёрное море и не являются ли они более надёжными?

Думаю, именно в такой последовательности, поскольку отрицательный ответ на расположенные выше вопросы ещё не говорит о полной невозможности существования пути. А вот если мы не найдём ни свидетельств, ни возможности, ни причины существования пути из варяг в греки по каноническому маршруту… Ну что ж, тогда одним историческим мифом станет меньше.

ЧТО ГОВОРЯТ ИСТОЧНИКИ?

В сущности, всю главу можно было бы уложить в одно предложение: "В. А. Брим, автор единственного до сих пор специального исследования данной проблемы, признал, что "весь путь из варяг в греки нигде в литературе того времени не описан" . Вот только единственное издание его работы, вышедшее в "Известиях" Академии наук в 1931 году, найти можно разве что в двух крупнейших библиотеках страны, в Москве и Питере. А верить мне на слово читатель не обязан. Поэтому разберём этот вопрос сами.

А. Русские летописи

Для начала вспомним, что русских летописных источников, независимых в первой своей части от Повести временных лет (ПВЛ – гипотетически выделенное историками после исследования всех летописей произведение будто бы XII века), практически нет. Есть Новгородская I летопись (НПЛ), которая до смерти Игоря (традиционно – 945 год) излагает многое по-своему, но всё же и она для древнейшего периода демонстрирует некоторое влияние ПВЛ (или более ранней летописи, лёгшей в основу как ПВЛ, так и НПЛ). Есть ещё так называемая Иоакимовская летопись, которую цитировал В. Н. Татищев (и которой никто, кроме него, не видел), но её существование гипотетично. А в Ипатьевской, Лаврентьевской и так далее летописях расхождений в описании интересующих нас событий IX-X веков мало. Так что продолжим работу по той же Лаврентьевской летописи.

а. Легендарная парочка: Аскольд и Дир

На роль первопроходцев "великого пути" могли бы претендовать Аскольд и Дир. "И бяста у него два мужа, не племени его, но боярина, и та испросистася ко Царюгороду с родомъ своимъ. И поидоста по Днепру, и идуче мимо, иузреста на горе градок и упрошаста иреста: "чий се градокъ?"" Так рассказывает летописец о появлении в Киеве мужей Рюрика. Им же потом приписывается и поход на Царьград. В итоге получается вроде, что в три приёма они прошли весь знаменитый путь. Сперва с Рюриком – до Новгорода, потом сами – до Киева и, наконец, с киевлянами – до Константинополя.

Если очень хотеть, то можно допустить, конечно, всё. А вот если следовать фактам, то приходится признать: в летописи не указано, из какого места они двинулись в путь. Рюрик же, если верить летописцу, владел уже несколькими городами, расположенными в различных местах Руси. Так что начальный пункт – далеко не обязательно Новгород. Тем более, по тексту, двинулись они по Днепру, ни о какой Ловати речи не идёт. А что, если уходили они из Полоцка, к примеру? Тогда двигались по Двине – Днепру. А если из Ростова? В этом случае они могли попасть в Днепр различными путями.