Отсюда, жизнь, здоровье и физическая свобода – блага, которые являются биологическими характеристиками человеческого существования и тесно связаны между собой. Но есть один признак, который отличает физическую свободу от жизни и здоровья. Дело в том, что свободная физическая деятельность человека зависит от его воли, ею направляется. Биологические процессы, характеризующие жизнь и здоровье, от воли человека, от его усмотрения не зависят. Несмотря на это, жизнь, здоровье и физическая свобода индивидуума составляют единый объект, что обусловлено однородностью данных явлений.

Таким образом, жизнь, здоровье и физическая свобода – три наиболее важных, а вернее абсолютных блага, принадлежащих человеку. Его существование вообще невозможно без "обмена веществ с окружающей внешней природой", а нормальное существование без наличия здоровья и физической свободы.

Главным для уяснения сущности личной безопасности является понятие опасность. Опасность – это стресс-фактор, отражающий осознание человеком того обстоятельства, что взаимодействие с агрессивной средой может причинить ему физический и психологический вред, привести к потере здоровья, а возможно, к гибели. Осознание опасности обычно сопровождается сильными эмоциональными переживаниями, отрицательными психическими состояниями, преодолеть которые возможно лишь благодаря высокой подготовленности и натренированности. Предполагаются также владение надежными и безопасными методами деятельности, сформированная личностная установка на выживание, психологические качества, позволяющие адекватно оценивать обстановку, принимать оперативные и правильные решения, не терять самообладания в минуты опасности. Установка на выживание – это готовность и предрасположенность человека к целенаправленной, надежной и характеризующейся достаточным уровнем самообороны деятельности. Формирование устойчивой установки на выживание – это воспитание и развитие эффективных и надежных действий в опасных для жизни и здоровья условиях. Сформулировать и развить у себя установку на выживание способен каждый человек.

Каждый человек реагирует на опасность по-своему. В этом проявляется его темперамент, психофизические данные, состояние ума и представление о возможной угрозе. Степень и характер опасности всегда субъективны по отношению к отдельному конкретному студенту. То, что представляет смертельную опасность для одного, для другого может быть достаточно знакомым. Степень опасности всегда определена степенью риска студентом в происходящей и возможной ситуации, конкретно ему угрожающей потерей благополучия, чести, здоровья, и, наконец, жизни. Опасности имеют свой специфический характер и бывают трех видов: очевидная, внезапная, потенциальная. Очевидная опасность выражена состоянием прямой и явной угрозы жизни и здоровью человека. Она может быть направленная и ненаправленная, так же как и другие типы опасности. Подставленный к горлу нож – это пример направленной очевидной опасности. Утечка газа в помещении – это ненаправленная очевидная опасность. Внезапная опасность выражена любым изменением состояния покоя окружающей среды. Она потому и внезапная, что происходящее опережает безопасную возможность осознанной оценки. Потенциальная (скрытая) опасность угрозы жизни и здоровью человека выражены меньше, но все равно присутствует. Например, свирепая собака, агрессивно реагирующая на пьяных и на детей. Опасность, заключенная в этом существе является потенциальной и одновременно направленной. Во всех перечисленных типах опасности предполагается определенная реакция безопасного поведения [20].

Проблема обеспечения безопасности личности в обществе заключается в выработке рациональных правил поведения людей между собой и формировании способности защитить себя. В данном исследовании рассматривается один из основополагающих факторов риска личной безопасности – преступное посягательство на личность.

В сложных социально-бытовых и политических условиях возросла актуальность владения эффективной самообороной для студентов, которые оказались незащищенными перед разгулом преступности. Наиболее действенной частью боевой подготовки являются единоборства, поскольку они обеспечивают реализацию приобретенных умений и навыков во взаимодействии с агрессивной средой, психострессорных ситуациях. Оппоненты боевых искусств, ссылаясь на наличие огнестрельного оружия, пытаются принизить роль самообороны в настоящее время. Однако опыт действий армии и войск МВД, участвующих в качестве сил быстрого реагирования, свидетельствует о важной роли самообороны и рукопашного боя, не говоря уже об их роли в бытовых условиях.

Обуславливающими факторами риска личной безопасности студента в социальной среде являются: криминальные происшествия, гражданские беспорядки, психологические стрессы, вредные привычки, несчастные случаи. В этих условиях требуется принятие эффективных мер по снижению негативного воздействия отмеченных факторов на безопасность личности и общества в целом. Решение этой задачи практически невозможно без разработки современных педагогических технологий формирования стратегии личной безопасности студента от преступных посягательств.

Под факторами безопасности мы понимаем комплекс причин субъективного и объективного характера, обуславливающих безопасность студента в экстремальных условиях. К этим факторам относятся: настоящая готовность к встрече с опасностью, оценка ситуации, психическое состояние, физическая подготовка, владение активной самообороной, особое боевое мышление. От степени воздействия и влияния факторов безопасности на опасность зависят время и сложность выхода из экстремальной ситуации. Все предвидеть и подготовить человека ко всем прогнозируемым опасностям абсолютно нереально. Необходимо выработать стратегию личной безопасности, обеспечивающую управление действиями студента в экстремальной ситуации.

Личная безопасность обеспечивается эффективными технологиями по самообороне. Определим, что же представляет собой самооборона. Вот как в словаре русского языка дает определение С.И. Ожегов:

"Оборонять, защищать, отбивать нападение, отражать, отстаивать.

Самооборона – оборона самого себя собственными силами и средствами". В том же контексте, в новом толково-словообразовательном словаре русского языка высказывается Т.Ф. Ефремова: "Самооборона, 1. Самозащита, защита себя собственными силами и средствами; 2. Совокупность средств, необходимых для отпора врагу; 3. Действие, совершаемое без посторонней помощи" [129].

Если раньше в качестве самообороны предлагалось изучение спортивных или каких-либо экзотических видов единоборств, то в настоящее время становится понятно, что эти направления себя не оправдывают в качестве самообороны. Спортивные единоборства явно не соответствуют тем задачам, которые стоят перед человеком, подвергшимся нападению. Агрессор всегда превосходящая сила, их может быть несколько, чего не бывает на спортивной площадке. Вероятно применение оружия. Нападение может случиться когда угодно и где угодно.

Спорт – это особая организация бытия очевидная в рекордах и формальных достижениях. Есть результат – есть достижение. В любом спортивном бою нет, и не может быть "дыхания смерти", ощущения подлинной угрозы для своей жизни. Спортсмены-единоборцы доказывают судьям, зрителям и конечно, друг другу свою волю, силу, мастерство, но их спор между собой не является суровой необходимостью реального столкновения с настоящим врагом. Реальность столкновения определяется не внешними обстоятельствами, а внутренней установкой участников схватки, целью, с которой они вступают в бой. Внешние условия легко заметить и оценить, они поддаются учету и классификации, внутренняя же установка остается незаметной. Этим и отличается любое спортивное единоборство от самообороны, то есть жесткой психологической установкой на подавление боеспособности противника. [20, 27, 28, 86].

Один из основных минусов соревнований – это предсказуемость, а реальная схватка непредсказуема. Для того чтобы реагировать адекватно на такие изменения обстановки, психика и техника человека должна быть предельно гибкой и адаптированной под любую ситуацию, что так не хватает современным спортсменам.

Искусство самообороны состоит в том, чтобы выжить в любой ситуации и любой ценой. Учитывая непредсказуемость схватки, нужно не соревноваться с нападающим, а активно подавлять его волю и боеспособность, используя гибкую программу действий. Все это свидетельствует о несостоятельности спортивных единоборств в применении самообороны от преступных посягательств. Самооборона – это не национальный вид боевого искусства и она не принадлежит конкретному народу, государству. Автор самообороны – реальная жизнь.

Современные требования к специалистам в юриспруденции ставят перед необходимостью дальнейшего совершенствования подготовки будущих специалистов к профессиональной деятельности, решение которой в немалой степени зависит от раскрытия сущности профессиональной деятельности будущего юриста.

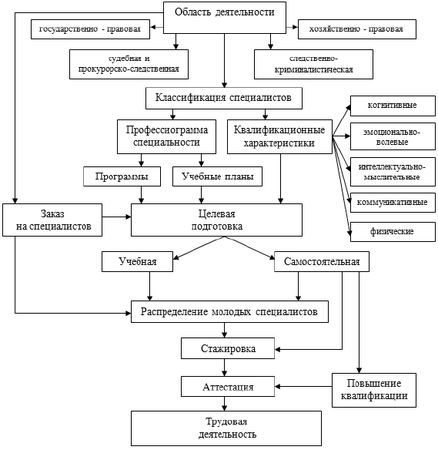

Чтобы глубже понять сущность юридической профессии, необходимо произвести психологический анализ ее общей структуры, т. е. построить профессиограмму (модель) (рис. 1) данного вида деятельности, а также дать анализ тех психологических качеств, которые являются профессионально важными свойствами личности юриста. Большой вклад в разработку профессиограмм юридических профессий внесли ученые России В.Л. Васильев, М.И. Еникеев, Ю.В. Чуфаровский. Профессиограмма юриста отражает основные и общие для всех видов профессиональной юридической деятельности структурные компоненты, являющиеся основой для осуществления профессиональной подготовки студентов в вузе [130, 176].

Юристу в его работе приходится охватывать буквально все стороны жизни общества, деятельности человека – и хозяйство, и семью, и личные бытовые отношения, и воспитание, и многое другое. Очень часто юристу приходится затрагивать личностные человеческие взаимоотношения, вторгаться в конфликтные ситуации, в человеческие страсти.

Частое рассмотрение конфликтных ситуаций, разнообразных антиобщественных поступков, всех тех сложных жизненных случаев, с которыми сталкивается юрист, повышает в нем чувство ответственности, требовательность к себе, как личности. На деятельность юристов могут оказывать влияние и люди, попадающие в поле зрения юридических органов. Юристам, нередко, приходится встречаться с людьми, страдающими моральными и нравственными изъянами, зараженными антиобщественными взглядами, с преступниками.

Деятельность юриста связана с разрешением конфликтов и споров. Это может сопровождаться относительной опасностью, дефицитом информации и времени для принятия ответственных решений, возможным изменением обстановки, непредсказуемостью действий спорящих сторон и другими стресс-факторам [176].

Рис. 1. Схема формирования профессиограммы юриста

Анализ профессиограммы юридических профессий позволяет сделать ряд заключений:

– независимо от юридических специализаций профессия будущего юриста напрямую связана с разрешением различных конфликтов и споров (гражданских, криминальных, административных и др.), что требует хорошей умственной, психологической и физической подготовки, а также активного применения знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности.

– профессиональная деятельность будущего юриста может быть связана с повышенным риском взаимодействия с агрессивной социальной средой;

– преступники могут оказывать давление и воздействовать на юриста для решения проблемы в свою пользу, начиная от запугивания, подкупа, шантажа и заканчивая физической расправой;

– в число профессиональных важных качеств будущего юриста входит способность принимать правильные решения и решительно действовать в сложной обстановке.

Очевидно, что в нынешней действительности, таящей в себе различные угрозы для специалиста-юриста, особое место должно уделяться проблемам личной безопасности и активной самообороне. Поэтому, каждый будущий юрист, оказавшись незащищенным перед разгулом беспощадной агрессии, не только вправе, но и обязан защищать свои права, свободу, жизнь и здоровье всеми доступными способами, не запрещенными законом.

Если в специализированных вузах в программы по физической подготовке включены разделы, изучение которых связано с физической защитой своей личности от агрессивных действий преступников, то в неспециализированных вузах этот вопрос отдан на рассмотрение кафедрам физического воспитания в рамках профессионально-прикладной физической подготовки. Однако содержание и технология подготовки юристов неспециализированных вузов в рамках профессионально-прикладной физической подготовки не в полней мере решают вопросы формирования необходимых умений и навыков в обеспечении личной безопасности будущих специалистов. Такое противоречие требует поиска путей решения данной проблемы, нового научного подхода к ее организации и содержанию.

Согласно проведенной профессиограммы юридических профессий, в рамках профессионально-прикладной физической подготовки студентов вуза, возможно развитие и совершенствование основных категорий психофизических функций будущего юриста. Основной задачей профессионально-прикладной физической подготовки является формирование физических, физиологических и психических качеств, способствующих достижению и поддержанию достаточной готовности к успешной профессиональной деятельности. Данное направление в профессионально-прикладной физической подготовке специалиста включает в себя как образовательный компонент по личной безопасности, так и необходимую прикладную подготовку по активной самообороне, необходимые в будущей профессиональной деятельности юриста.

Проблемы эффективной организации профессионально-прикладной физической подготовки в вузе состоят, прежде всего, в том, что по целому ряду профессий и специальностей отсутствуют научно обоснованные описания специфики и содержания трудовой деятельности будущего специалиста.

Высокой эффективности при воспитании профессионально-прикладных физических качеств можно достичь с помощью весьма разнообразных средств физической культуры и самообороны. При подборе средств физического воспитания в целях профессионально-прикладной физической подготовки имеет смысл провести их дифференцированную группировку, что позволит целенаправленно использовать эти средства в процессе физического воспитания студентов юридических специальностей неспециализированных вузов.

Соответственно, возрастает актуальность обеспечения личной безопасности посредством технологий активной самообороны для будущих юристов. Поэтому появляется необходимость в качественном совершенствовании образовательного процесса и результате подготовки современного юриста неспециализированного вуза в системе профессионального образования. При этом необходимым является не только разработка педагогических технологий освоения активной самообороны, но и построение модели формирования стратегии личной безопасности будущих специалистов, а также создание условий, обеспечивающих эффективность данного процесса, их теоретическое обоснование и проверка степени результативности.

Российские ведущие специалисты в области личной безопасности и самообороны О.В. Майоров и М.В. Степанов (2005), в своих трудах предлагают в качестве определения следующую формулировку стратегии безопасности – это цель и общее направление действий человека по обеспечению собственной безопасности от преступных посягательств. По-гречески "стратегия" означает управление войском. В самообороне – это способ боя, которым владеет человек и с помощью которого собирается сопротивляться. Использование того, что не умеет делать противник – создает стратегическое преимущество перед ним. Не случайно, что стратегическое сознание заставляло человека, во-первых, все время искать элемент эксклюзивной новизны в разработке нового вида оружия или боевой технологии; во-вторых, следить, чтобы собственная боевая система не отставала от имеющихся лучших. Эти два обстоятельства, порожденные чисто стратегическими задачами, "подтягивали" собственные боевые потенциалы к лучшему знаменателю [20, 158].

На основе проведенного анализа нами было дано авторское определение стратегии личной безопасности. Стратегия личной безопасности представляет собой процесс управления совокупностью адекватных действий, способов физического и психического воздействия, методов интеллектуального противодействия преступным посягательствам на личность. Стратегия личной безопасности определяет цель и общее направление действий студента на успешное преодоление любых опасностей. Стратегия личной безопасности реализуется через готовность будущего юриста к обеспечению личной безопасности во взаимодействии с агрессивной средой. Стратегия личной безопасности требует правильного и точного исполнения законов формирования собственной безопасности и строится по принципу реализации имеющихся потенциальных возможностей студента через: условия и факторы безопасности; принципы; структурные категории; способы обеспечения личной безопасности; условия реализации.

Нахождение студента в экстремальной ситуации с точки зрения обеспечения собственной безопасности в наибольшей мере подчиняется требованию адекватности. Таким образом, стратегия личной безопасности является структурированной интеграцией реализации имеющихся потенциальных возможностей студента и способности действовать в экстремальной ситуации. Стратегия личной безопасности реализуется через настоящую готовность и предупреждение любой опасности, формирование особого боевого мышления и способности действовать, не привязываясь к конечному результату. Исходя из этого положения, мы вывели формулу стратегии личной безопасности, которая выглядит следующим образом: СТРАТЕГИЯ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ = быть готовым + предвидеть + оценить + при возможности избегать + при необходимости действовать.

Находиться в постоянной готовности – это знать, предполагать и адекватно оценивать: во-первых, вероятные опасности, характерные для данного положения; во-вторых, степень трудности их преодоления, соизмеримо с индивидуальными возможностями. Другими словами, это означает возможность предвидеть конкретно угрожающую опасность, и заблаговременно позаботиться о ее нейтрализации. Готовность к встрече с любой опасностью является наиболее важным фактором в обеспечении личной безопасности человека.

Умение оценивать ситуацию заключается в быстром сборе и анализе информации об окружающей обстановке с последующим рассмотрением результатов с точки зрения вероятной угрозы. В целом оценке подвергаются люди, места, действия и объекты. Точная оценка ситуации самообороны необходима в силу следующих причин:

– повышает общий уровень безопасности,

– определяет необходимый уровень воздействия,

– помогает принять правильное тактическое решение,

– помогает при возможной последующей защите в суде.

Хорошие навыки оценки ситуации помогут правильно решить вопрос адекватного применения силы. Оценка ситуации формируется из оценки обстановки, оценки противника и самооценки. Точная оценка ситуации нужна для выбора правильной тактики поведения:

1. Пойти на уступки – подчиниться требованиям противника.

2. Скрыться – безопасно и быстро убежать от противника.

3. Разрядить напряжение – стратегически сгладить ситуацию.