1. Некоторая степень психического перенапряжения в пик тренировочной нагрузки – естественное следствие правильно построенного тренировочного процесса. Полное отсутствие признаков психического перенапряжения означает, что спортсмен мог бы выдержать большую физическую нагрузку и более жесткий спортивный режим.

2. Если при привычной тренировочной нагрузке, далекой от максимума объема и интенсивности, у спортсмена наблюдаются явные признаки первой стадии психического перенапряжения, значит, причины его надо искать в дополнительных факторах:

а) неблагоприятном психологическом климате; б) снижении мотивации; в) появлении конфликтной ситуации в личной жизни спортсмена; г) появлении в системе ценностей спортсмена новой ценности, более значимой, чем спорт, или снижении ценности спорта в конкретной ситуации.

3. Тренер должен помнить, что при появлении признаков первой стадии перенапряжения требуется коррекция в основном отношении и поведении спортсмена, возможно, даже его режима, но не тренировочной нагрузки. Спортсмен должен знать о необходимости пережить эти состояния и быть уверенным, что быстро восстановится в период снижения нагрузки.

4. При появлении признаков второй стадии перенапряжения тренеру необходимо пересмотреть запланированную тренировочную нагрузку и систему восстановления спортсмена.

5. Если обнаруживаются признаки третьей стадии психического перенапряжения, это означает, что тренер допустил грубые ошибки в подготовке спортсмена. Спортсмен, прошедший третью стадию перенапряжения, редко возвращается в большой спорт.

Тренер:

С тренировочными процессами мы вроде бы разобрались, а как быть с соревнованиями? Почему спортсмены самого разного уровня не всегда показывают свои лучшие результаты на важных для них соревнованиях? И что может практически сделать тренер для решения этой проблемы?

Психолог:

Существует довольно много причин, объясняющих, почему спортсмены не всегда удачно выступают на ответственных соревнованиях. Чтобы в них разобраться, надо понять, от чего зависит результат спортсмена. Если говорить о максимальном результате для данного спортсмена, то он определяется следующими факторами: нахождение на пике спортивной формы (на пике физической и психической готовности). Сложность заключается в том, что эти 2 пика, хотя в определенной степени и связаны друг c другом, но не имеют прямой зависимости, т. е. можно находиться на пике физической формы и не быть на пике психической формы и наоборот.

Сложность синхронного выхода на пик физической и психической готовности заключается в том, что, во-первых, вход и выход для физической и психической формы занимает разное время, во-вторых, нахождение на этом пике также различается по времени. И еще: если уровень физической готовности не меняется несколько раз неделю (при правильном планировании), то психическое состояние более изменчиво и зависит как от объективных, так и субъективных факторов, которые могут не влиять на физическую форму, но оказывают влияние на психическое состояние (значимость выступления, ответственность, не очень удачное выступление прежде, психологическая атмосфера в коллективе, взаимоотношения и т. д.).

Этим и объясняется то, что нередко контрольные тесты по физической готовности на высоком уровне, а результат выступления не очень хороший – подвела психика. В связи с этим решение проблемы достижения максимального спортивного результата – это, прежде всего, умение тренера синхронно вывести спортсмена как на пик физической, так и психической готовности. А это требует знания закономерностей выхода на данные пики.

Начнем с выхода на пик физической готовности. Во-первых, необходимо знать, что наиболее сложным является правильное планирование физических нагрузок в последние 2–3 недели до старта.

Проблема заключается в том, что, с одной стороны, необходимо продолжать "нагружать" спортсмена, а с другой, возникает опасность, что спортсмен может не отойти от нагрузок к старту (кстати, таких случаев достаточно много). При этом нельзя не учитывать индивидуальное реагирование на нагрузки и индивидуальный темп выхода на пик физической и функциональной готовности. Важно знать, как у данного спортсмена наступает и протекает фаза суперкомпенсации, т. е. через какое время после объемных и интенсивных нагрузок эта фаза возникает.

Этот вопрос достаточно подробно рассмотрен в работах по методике тренировок Матвеева, Платонова, Вайцеховского и ряда других специалистов, поэтому отсылаю вас к ним.

Вопрос о выходе на пик психической готовности подробно рассматривается в последней главе данной книги "Управление психологической подготовкой в спорте".

Теперь непосредственно о психологической подготовке к ответственному соревнованию. В чем психологическая специфика соревнования? Почему спортсмен не всегда показывает на соревнованиях то, что он успешно выполняет на тренировках?

Ответы на эти вопросы должны помочь тренеру хотя бы понять, в чем причина неудачного выступления спортсмена, а это может позволить в будущем более правильно строить психологическую подготовку к соревнованию.

Для ответа на этот вопрос необходимо рассмотреть, что такое ответственное соревнование. Соревнование, в отличие от тренировки, имеет свои специфические особенности.

Каждое ответственное соревнование сопровождается значительным психическим напряжением. Вызвано это многими причинами: высоким уровнем мотивации на достижение спортивного результата, значимостью успеха для спортсмена, ответственностью за результат перед другими, неопределенностью в достижении желаемого результата, опытом предшествующих выступлений, особенно если они были неудачными, и рядом других причин, специфичных для данного спортсмена (например, дискомфорт в отношениях с тренером). Все эти факторы влияют на психическое состояние спортсмена.

Изучение более чем 5000 анкет спортсменов высокого уровня показало, что в 42% случаев спортсмены оценивали свое состояние в экстремальных условиях соревнования как состояние тревоги (имеется в виду повышенный уровень тревоги). Более того, в 4,5% случаев фиксировалось состояние страха, вызвавшее категорический отказ от выполнения спортивных действий. Спокойное состояние без реагирования на ситуацию отмечалось в 25,5% случаев, состояние мобилизации с активным противодействием неблагоприятным факторам – в 28% (Л. Д. Гиссен, 1990). То есть лишь 50% спортсменов высокого класса подходили к соревнованию в более или менее оптимальном психическом состоянии.

Как мы уже отмечали, психическое состояние перед соревнованием сопровождается тем или иным уровнем психического напряжения. Это состояние (состояние психического напряжения), с одной стороны, является положительным фактором, способствующим мобилизации спортсмена, подготовке организма к предстоящей деятельности, но, как показали научные исследования и практика спорта, только до определенного уровня. Превышение этого уровня может оказать негативное влияние на деятельность спортсмена во время соревнования. В связи с этим рассмотрим возникновение и динамику этого напряжения при подготовке и участии спортсмена в соревновании (Г. Горбунов, 2006).

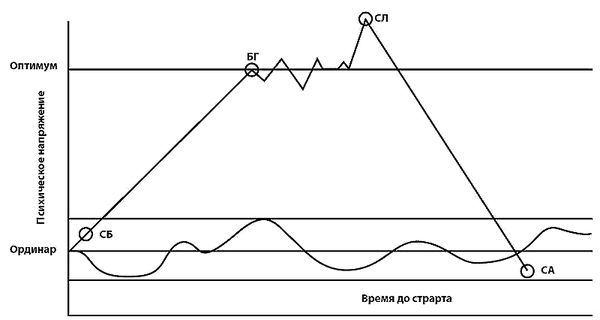

Динамика предсоревновательного и соревновательного психического напряжения.

Вот как объясняет Г. Горбунов предсоревновательное и соревновательное напряжение. Уровень эмоционального возбуждения динамичен, однако в обыденной жизни при отсутствии эмоциогенных ситуаций он находится в границах определенного ординара. Его колебания занимают диапазон от дремотных до активных рабочих состояний при выполнении обычных обязанностей. Их динамика изображена внизу волнистой линией, что условно отражает состояние спортсмена в относительно спокойной, далекой от соревнований обстановке.

За несколько дней до старта уровень напряжения находится в коридоре ординара. Если он остается таким вплоть до старта, можно считать, что спортсмен находится в состоянии стартового безразличия. Это означает, что соревнования не очень для него значимы. Спортсмен твердо уверен в том, что покажет результат, достаточный для положительной оценки. Он продемонстрирует достигнутый уровень подготовленности, но в этом результате не найдут отражения резервные возможности спортсмена, вскрываемые только благодаря экстраординарным эмоционально-волевым состояниям. Поэтому состояние стартового безразличия нельзя рассматривать как благоприятное: оно практически не встречается у спортсменов, выступающих в соревнованиях высокого ранга.

С приближением соревнований уровень психического напряжения обычно возрастает. Эмоционально неустойчивые спортсмены испытывают его за неделю и более, эмоционально устойчивые – нередко только перед стартом. Выполняя регулирующую функцию, предсоревновательное напряжение автоматически подготавливает организм спортсмена к предстоящей деятельности. Возникающее состояние активизирует функциональные системы организма, подготавливает резервы к их реализации. Главное, чтобы эта активизация была своевременна и не чрезмерна, а оптимальный уровень психического напряжения (боевая готовность) совпал со временем выступления. В этом состоянии спортсмен реализует свою подготовленность, а при высоком боевом подъеме – и резервные возможности. Однако оптимальный уровень психического напряжения может не совпасть со временем старта. Сохранять достаточно высокую психическую готовность к деятельности, требующей максимальных проявлений, длительное время довольно трудно. В этом случае спортсмен может оказаться в наиболее благоприятном состоянии не к моменту старта, а за какое-то время до него. И нередко психическое напряжение, продолжая возрастать, приводит к тому, что к старту спортсмен оказывается в состоянии стартовой лихорадки. Пик стартовой лихорадки обычно находится на границе возможностей нервной системы выдержать длительное концентрированное возбуждение. Одни спортсмены могут продолжительное время находиться в состоянии высокого эмоционального возбуждения без особого ущерба для спортивного результата, у других быстро возникают признаки перевозбуждения. Однако в любом случае в состоянии стартовой лихорадки снижаются надежность спортсмена и вероятность достижения высокого результата, хотя это еще не значит, что спортсмен покажет низкий результат. Наихудшее предстартовое состояние возникает тогда, когда уровень психического напряжения резко падает. Это состояние называется состоянием стартовой апатии. Переход от максимальной точки психического напряжения к стартовой апатии обычно кратковременен. Чаще всего стартовая апатия – это следствие острого перенапряжения в предсоревновательной ситуации.

На это же указывает Л. Д. Гиссен (1990). При сопоставлении динамики психического напряжения с работой систем и функций организма, определяющих качество и продуктивность двигательной деятельности, он указывает, что их показатели улучшаются параллельно с ростом психического напряжения, но только до линии оптимума. Дальнейший рост напряженности приводит к дисгармонии в работе функций, к дистонии еще до начала соревнований.

Для нас же важно понять, что может предпринять тренер, чтобы его спортсмен не оказался перед соревнованием в состоянии стартовой лихорадки или стартовой апатии. Для этого надо вернуться к причинам, которые вызывают предсоревновательное психическое напряжение, приводящее к таким реакциям.

Как мы уже отмечали, одной из причин возникновения психического напряжения является высокий уровень мотивации на достижение максимального спортивного успеха. Исследования показали, что наиболее благоприятный уровень мотивации для создания оптимального психического состояния – средний. Завышенный уровень мотивации вызывает высокий уровень психического возбуждения, что снижает возможность контролировать спортсмену свое поведение и деятельность.

Наглядный пример этого положения – выступление многократного чемпиона мира на байдарке М. Опалева на Олимпийских играх в Афинах.

"Да что это такое, – сокрушался Федоров (тренер). – Очень досадное поражение. 1,3 сек. проиграл Максим в заезде, который должен был, да нет, обязан был выиграть! Видимо, психологически надломился.

Журналист: Так может перегорели?

М. Опалев: Я весь этот цикл ни о чем не думал, как об этом заезде. Казалось, во сне греб к этой золотой медали. А она опять уплыла".

Но и низкий уровень мотивации не позволяет создать оптимальную мобилизацию на выступление. Каким же образом можно регулировать этот уровень?

Здесь надо учесть следующее: за каждым соревнованием стоят определенные психологические факторы, которые оказывают влияние на уровень мотивации. Во-первых, это значимость соревнования. Действительно, выступление на первенстве России по своей значимости значительно меньше, чем выступление на первенстве мира, Олимпийских играх, можно и снизить уровень – область, Россия и т. д. Естественно, для каждого спортсмена есть свои наиболее важные соревнования. Здесь, кстати, могут быть исключения, когда более низкое по рангу соревнование может быть более значимым для данного спортсмена, например, попадание в сборную команду области, России может быть для спортсмена более важным, чем выступление на соревновании более высокого ранга, если ясно, что там (по объективным показателям) занять высокое место не получится.

Еще один фактор, который также может вызвать повышение психического напряжения, это ответственность за результат выступления, особенно если это выступление за команду, когда возникает чувство необходимости выступить успешно.

Ш. Д., чемпион мира: "Нет желания выступать, так как постоянно ДОЛЖЕН выигрывать, занимать высокое место, даже если у тебя травма, доказывать, что ты чемпион".

А вот еще одно высказывание. А. Шипулин (олимпийский чемпион по биатлону): "Моральное напряжение было настолько сильным, что постоянно что-то не получалось. Было очень тяжело жить на Олимпиаде".

А вот что говорит об этом 2-кратный олимпийский чемпион в беге на 100 и 200 м Валерий Борзов:

"В моей спортивной практике никогда не было случая, чтобы мои тренера ставили задачу так: непременно выиграть! Как правило, формулировка была такой – нужно попробовать выиграть этот забег, показать, на что ты способен в данный момент… иными словами, речь у нас никогда не шла о "накачке", о необходимости сверхусилий. Почему?

Дело в том, что очень часто настройка спортсмена на обязательность победы (ты должен выиграть) вступает в противоречие с реальными условиями соревнования.

Спортсмен понимает, что соперник сегодня сильнее, а ему "велели" обязательно выиграть. Что делать, остается надеяться на "чудо" (чудес же в спорте, как известно, не бывает). А для того чтобы сотворить чудо, нужны именно сверхусилия, нужно лезть "вон из кожи". А что такое "лезть из кожи"? Это же неконтролируемо и непредсказуемо".

Не менее важный фактор, вызывающий значительное психическое напряжение, – это неопределенность в достижении желаемого результата. Сейчас на достаточно крупных соревнованиях за высокие места борются довольно много примерно равных по силам спортсменов, каждый из которых имеет шансы занять высокое место, показать высокий результат. Поэтому достижение желаемого результата (места) несет в себе достаточно большую долю неопределенности. А это не может не вызывать определенный уровень тревоги.

Было показано, что эффективность деятельности спортсменов в соревновательных условиях с различной степенью выраженности тревоги различна. Исследования показали, что результативность деятельности спортсмена оказалась самой высокой у спортсменов со средней степенью тревоги, у них же наблюдался незначительный разброс результатов в серии соревнований, т. е. стабильность результатов самая высокая. Менее результативными оказались как спортсмены с высоким уровнем тревоги, так и спортсмены с низким уровнем тревоги. При этом чаще всего состояния тревоги и страха возникают в ситуациях, выявляющих психическую неготовность спортсменов к ведению спортивной борьбы (Л. Д. Гиссен, 1990).