А какова же была судьба ее соотечественников Эймунда и Рогнара? Известно, что еще в 1017 году они возглавляли отряд в 600 бойцов, защищавших Киев от печенегов. Кроме того, Эймунду сага приписывает убийство соперника Ярослава князя Бурицлейва, отождествляемого обычно со Святополком. Однако рассказ саги явно противоречит Несторовой "Повести временных лет", что дает пищу для экстравагантных предположений. Не исключено, считают некоторые исследователи, что Бурицлейв – вовсе не Святополк, а любимый сын князя Владимира, Борис, предательски убитый все на той же речке Альте. Не все так гладко шло в истории, как писали первые летописцы.

Закончилась братоубийственная война, и спустя некоторое время варяги-побратимы переходят от Ярослава к его родичу Вартилаву. Если верить саге, их уход не был мирным. Помогая мужу, Ингигерда хотела схватить опасных родичей, но из-за их бдительности сама оказалась в плену у Эймунда. Ярослав вынужден был пойти на невыгодный для себя мир, а варяги переменили место службы. Хотя их нового князя большинство историков отождествляет с племянником Ярослава, Брячиславом Изяславичем Полоцким, однако нельзя исключать возможность других атрибуций. Судя по тексту саги, гораздо вероятней, что варяги служили брату и последнему опасному сопернику Ярослава – Истиславу Владимировичу Храброму. Это подтверждается и скоропостижной смертью князя "Вартилава", после чего Эймунд опять возвращается к Ярославу и Ингегерде и получает от них крупный земельный надел, которым он владел до самой смерти. За неимением других наследников владения Эймунда перешли к Рагнару. Казалось, все ясно, но, оказывается, что данной версии противоречат рунические надписи, выбитые на каменных плитах надгробных памятников варяжских вождей и героев. Больше всего их было найдено в уже упоминавшемся нами Упланде и соседних с ним областях.

Обращаясь к руническим текстам из Упланда, мы вновь сталкиваемся с именами Эймунд и Рагнар. Одна из таких плит, по составленному кадастру имеющая № 72, была найдена еще в XVII веке в церкви Римбу. Орнамент памятника датирован 1020-1060 годами. Вот содержание этой надписи на камне: "Энунд и Эйрик и Хакон и Ингвар установили… по Рагнару, своему брату. Бог да поможет его душе".

Из данного текста ясно, что у какого-то Рагнара, возможно, тезки нашего героя, было четыре брата (запомним их имена), которые установили по неизвестно когда и где погибшему памятник. Очевидно, этот Рагнар умер на чужбине не ранее 1020 года. Судя по записи, можно также допустить, что в то время не было в живых ни отца, ни матери братьев. В числе их один, по-видимому, младший, получил имя Ингвар. Обилие рунических надписей повествует о судьбе этого человека, что позволяет современным исследователям идентифицировать его с популярным по исландским сагам Ингварем-мореходом, или путешественником.

Известно, что Ингвар был из рода Инглингов. Значит, и его братья относились к тому же роду, а погибший их старший брат, возможно, ходил в поход в Гардарики вместе с Эймундом. Но не будем спешить: лучше внимательно прочтем вторую надпись.

Этот рунический памятник значится под № 88. Он также открыт в XVII веке, в церкви Хусбю-Мохундра и датирован 1020-1050 годами, но скорее всего был создан до большого похода Ингвара на Восток.

Текст памятника переводится так: "Эйрик и Хакон и Ингвар и Рангхильд, они… Он умер в Греции. Да помогут бог и божья матерь его душе". Здесь снова встречаемся мы со знакомыми лицами – братьями Эйриком, Хаконом и Ингваром, да еще с какой-то женщиной, вероятно, с их сестрой или вдовой покойного. Отсутствует лишь старший из братьев – Энунд. Как полагает Е.А. Мельникова, знаток рунических текстов и древней истории Скандинавии, памятник как раз и посвящен ему. Подобная версия весьма правдоподобна: вслед за Рагнаром, вдали от родины умирает и следующий за ним по старшинству, его брат Энунд.

Хотя в обеих надписях нет упоминания об Эймунде, но установить его родство с данной семьей не трудно. Имя отца Ингвара-морехода названо, как в посвященной ему саге, так и в рунической надписи за № 45, найденной в Стрэнгнесе, как и предыдущие, в XVII столетии. Прочтем же и ее: "Эйрик велел высечь камень по Ингвару и Харальду, сыновьям Эймунда. Они умерли на юге, в Серкланде".

Становится ясным, что вся серия надписей сделана одной семьей некоего варяга Эймунда, умершего, как и подобает воину, раньше своих детей. Эйрик, как оставшийся за старшего, ставит памятник своему брату Ингвару. Но откуда взялся еще один из их братьев – Харальд? Ведь прежде о нем не было никаких упоминаний!

Все удивительно просто. В рунической надписи № 32, найденной в Грипсхольме, в соседней с Упландом области Седерманленд, имеются интересующие нас сведения о брате Ингвара-морехода. Приведем эту надпись полностью: "Тола велела установить этот камень по своему сыну Харальду, брату Ингвара. Они отважно уехали далеко за золотом и на востоке кормили орлов. Умерли на юге в Серкланде".

Ответ достаточно ясен. Памятник поставила Тола, мать Харальда, но не его сводного брата Ингвара. И снова загадочный Серкланд, где сложили головы братья. Нам же следует сделать вывод, что права Е.А. Мельникова, утверждавшая, что у отца Ингвара, Эймунда, было две семьи: одна в Упсале (основная) и другая в Седерманленде (побочная), Харальд же – еще один из его сыновей.

Сейчас нам важно установить, был ли Эймунд Хрингссон действительно отцом Ингвара и его братьев? Сага не дает положительного ответа. Помирившийся в конце жизни с князем Ярославом Эймунд получил от великого князя какой-то значительный надел, правил там, потом заболел и умер, оставив наследником своего друга Рагнара. Быть может, он был бездетным в отличие от своего тезки?

Однако возможны и другие объяснения. Но прежде подумаем, где располагались владения Эймунда. В местах, достаточно чуждых варягам. Их должно было тянуть на север, к ландшафтам, близким их родине. Таким местом была Новгородская земля. Возможно, Ярослав Мудрый и сделал Эймунда, а потом Рагнара своими посадниками в Новгороде. В то время такое было вполне возможно. Передача же владений старшему в роду соответствовала древнему закону.

Е.А. Мельникова, на которую мы часто здесь ссылаемся, как на лицо весьма компетентное в данных вопросах, считает, что Эймунд мог быть крупным хевдингом, владельцем многих земель в Упланде и других областях Швеции, человеком, близким королевскому роду. Она, конечно, совершенно права. Именно такой близостью объясняется то, что сам Эймунд и его сыновья носили родовые имена Инглингов. О родстве Ингвара-морехода с домом Инглингов пишет и С.Д. Ковалевский. В комментариях к своей монографии Мельникова сообщает, что Ингвар был внуком Олава Щетконунга, а значит, Эймунд являлся двоюродным братом Ингигерды-Ирины, жены Ярослава Мудрого. Но возможно ли такое?

У короля Олава был сын по имени Эймунд, прозывавшийся Злым, или Старым. Он наследовал своему брату Энунду – Якобу Углежогу. Этот Эймунд умер в 1060 году, а значит, по возрасту никак не мог быть отцом Ингвора и его братьев. Значит, в роду Инглингов был еще один представитель с тем же именем. Но быть племянником короля Олава Эймунд мог только в том случае, если его мать, о которой нам ничего не известно, была дочерью конунга Эйрика Победителя. Может быть, недаром самого Эймунда сага часто именует конунгом?

Если все так, то снимаются все темные места в этой истории.

Наш рассказ подходит к концу, но он был бы не полон, если бы мы не проследили других членов этой ветви Инглингов. Это относится к оставшимся в живых братьям Ингвара-морехода: Эйрику и Хакону.

После смерти, возможно, тоже насильственной, своего последнего брата, Эйрика, Хакон завладел всем его наследством. Из "Киево-Печерского Патерика", мы узнаем, что он начал сильно притеснять своих племянников и один из них, по имени Шимон, вынужден был, тайно от дяди, бежать на Русь, где был радушно принят великим князем Ярославом. Шимон стал служить в дружине у младшего сына Ярослава Всеволода.

Варяг Шимон принял православие и получил новое имя – Симон. Вместе с князем Всеволодом Ярославичем он участвовал во многих походах и жарких сражениях, был одним из главных вкладчиков в строительстве нового храма в Печерском монастыре, за что и удостоился чести попасть в его Патерик. Сын Симона Георгий или Юрий Шимонович верно служил внуку Ярослава Мудрого Владимиру Мономаху. В качестве советника его сына Юрия Долгие Руки Георгий уехал вместе с молодым княжичем в далекую Ростово-Суздальскую землю. Потомство этого боярина выдвинулось позднее в московские тысяцкие и породнилось с великими князьями Московскими. Но это были уже другие времена.

Отношение клана Эймунда с Олавом Щетконунгом и другими шведскими королями складывались, очевидно, по-разному. Возможно, поэтому представители этого знатнейшего скандинавского рода оказывались так легки на подъем и часто уходили в далекие и опасные походы. Где-то там, за синим морем многие из них, вдали от дома, сложили свои головы. А родичи этих мореходов из рода Инглингов, потомки варяга Шимона, навсегда обрели новую родину – Русскую землю – и много веков честно служили ей.

Род Романовых – из XII столетия?

Немало сложностей, а порой и загадок таится в генеалогии многих боярских и дворянских родов, особенно когда исследуются их корни, уходящие в XIV и более поздние века. Не представляет исключения и царственный род Романовых.

Доподлинно известно, что родоначальником бояр Захарьиных-Юрьевых, позднее Романовых, был ближний боярин великого князя Московского и Владимирского Симеона Иоанновича Гордого по имени Андрей Кобыла. Ему доверил Симеон Гордый весьма ответственную миссию – вместе с другим знатным боярином, позже московским тысяцким, Алексеем Хвостом Босоволковым, послан был Андрей Кобыла в Тверь, за новой, третьей по счету, невестой великого князя, княжной Марией Александровной Тверской.

Ее отец, князь Александр Михайлович Тверской, соблюдая семейную традицию, яростно боролся с князьями московскими за право владения великокняжеским престолом Владимирским. Возглавив восстание в Твери против татарских баскаков, князь Александр тем самым подписал свой смертный приговор. Возможно, не без содействия своего давнего соперника Ивана Даниловича Калиты, смелый тверской князь принял мученическую смерть 29 октября 1339 года в Большой Орде.

Теперь же, спустя почти десятилетие, сын Калиты Симеон посылал своих сватов в Тверь, возможно, в надежде примирить два враждующих русских княжества. То, что Андрей Кобыла возглавил московское посольство, говорит о многом. Неслучайно летописец поставил его на первое место, в обход другого представителя старомосковского боярства Алексея Хвоста Босоволкова. Это свидетельствует о знатном происхождении Андрея, а возможно, и его родственных связях с великокняжеской семьей. Однако о дальнейшей его судьбе летописи молчат. Зато хорошо известны потомки Андрея Кобылы, особенно принадлежащие к ветви его младшего сына Федора Кошки.

Да, боярин Федор Андреевич Кошка не обойден вниманием летописцев своего времени. Особенно многозначительны некоторые эпизоды его биографии. Обе дочери Федора Кошки были удачно выданы за князей тверского дома: одна за Василия Михайловича Кашинского, давнего союзника Москвы, вторая, Анна, за князя Федора Микулинского. Сын Федора Кошки, Федор Голтяй, был женат на Марье Васильевне Вильяминовой, двоюродной сестре великого князя Дмитрия, а ее дочь стала женою князя Ярослава Владимировича Боровского, тоже близкого родича Дмитрия Донского.

Не менее знаменательно и то, что в 1380 году, уходя в поход на Мамая, великий князь Дмитрий поручает Федору Андреевичу Кошке править в Москве во время его отсутствия.

Все эти факты указывают на то, что род Андрея Кобылы занимал весьма высокое положение в Московском государстве и по нескольким линиям породнился с правящей династией. И в последующие века Захарьины-Юрьевы-Романовы входили в число первейших боярских родов Москвы.

Но каково же происхождение выдающегося рода? Очевидно, такой вопрос волновал не только современных генеалогов. На него пытались ответить уже в первой половине XVI века, когда возникла гипотеза о предке Захарьиных, некоем Гландале Камбиле Дивоновиче из Прусско-Самогидских князей или даже царей. В различных версиях такая фантастическая гипотеза дошла и до наших времен. Крупные историки и генеалоги обычно умалчивают о ней или же, говоря о нем, избегают оценки достоверности подобной легенды.

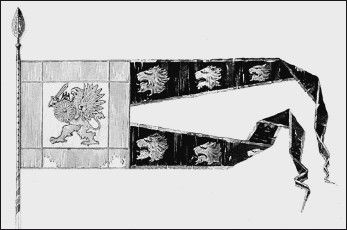

Штандарт Романовых

Камбила, или в других вариантах Камбилион, якобы владевший землями Самогитии и Судавии, вел свое происхождение от царя Пруса, мифического брата римского императора Октавиана Августа. Некоторые комментаторы находили явное сходство имен Камбилы и Кобылы, предполагая, что именно от первого получил свое лошадиное прозвище боярин Андрей.

О том, что подобное предание кочевало по Москве не позже середины XVI столетия, свидетельствует послание князя Андрея Михайловича Курбского царю Ивану. В нем не двусмысленно утверждалось, что погубленный род бояр Колычевых, потомков Андрея Кобылы, вел свое начало от княжат Решских.

Но можно ли доверять такому показанию? Вряд ли оправданно искать родоначальников дома Романовых в Прусско-Самогидских или Решских землях, а тем более связывать их генеалогическое прошлое с Римской империей. Ведь у бояр Захарьиных-Юрьевых был прямой расчет выводить свой род от прусских державцев. Особенно это было важно в тот момент, когда дочь Романа Юрьевича Захарьина Анастасия сочеталась браком с великим князем Иваном Васильевичем Грозным. Тогда-то, в середине сороковых годов и возникла острая необходимость в царском или хотя бы в княжеском происхождении невесты царя.

Имеется много доказательств, подтверждающих, что версия о Камбиле Дивоновиче не более чем вымысел, имеющий к тому же достаточно ясную мотивацию.

В родословной росписи бояр Шереметевых, потомков того же Андрея Кобылы, все начинается именно с него, а не с придуманного самогитско-прусского царя.

Еще более убедительным доказательством являются местнические дела бояр Захарьиных, в которых нет ни полслова об их княжеском происхождении, что было бы для них чрезвычайно важно. Ведь поражение в местническом споре неизбежно влекло к весьма печальным последствиям и больно сказывалось на социальном и материальном положении проигравшей стороны. Однако даже дед будущей царицы Анастасии, боярин Юрий Захарьевич, в своей тяжбе с именитым князем Даниилом Васильевичем Щеней из рода Гедемина Литовского не привел такой весомый довод.

Но если вариант с Камбилой Дивоновичем явно не проходит, а в чем-то почти анекдотичен, то где же альтернативная гипотеза? И оказывается, она тоже высказывалась. Еще в конце XIX или в начале текущего века была предложена версия о новгородском происхождении Романовых. И хотя ее автор, скрывшийся под инициалами Г.С.Ш., был крайне осторожен в своих выводах и предпочитал высказываться полунамеками, его псевдоним был быстро расшифрован. Под "Г.С.Ш." скрывался не кто иной, как граф Сергей Шереметев.

Сергей Дмитриевич Шереметев происходил из знатного боярского, а позже графского рода Шереметевых, дальних родичей царствующего дома. Он являлся одним из богатейших людей России, владетелем подмосковных усадеб Останкино и Кусково, а позже Остафьево. Но не происхождение или богатство прославили его. Гораздо важней было то, что Сергей Дмитриевич был одаренным писателем, историком, генеалогом. Это он, очевидно, впервые предложил новую версию, и его мнение по данному вопросу представляется нам весьма авторитетным.

Согласно гипотезе "Г.С.Ш.", Андрей Кобыла и его потомство возвысились благодаря родству с Московским великокняжеским домом. Отец Андрея Иван или Ивон, по "Г.С.Ш.", которого тот относил к выходцам из Пруссии, получил от великого князя Дмитрия Александровича, сына святого Александра Невского, во владение ряд городов в Новгородской земле. Другой потомок Невского, внук его, Афанасий Данилович, женился на дочери этого знатного новгородца, Анне. Вскоре она со своим братом Андреем Кобылой очутилась в Москве у своего деверя, великого князя Ивана Даниловича Калиты. Позже Андрей Кобыла стал ближним боярином сына Калиты, Симеона Гордого.

Подобная точка зрения не представляется нам абсурдной, тем более если учесть, какими источниками мог пользоваться граф Сергей Дмитриевич. Ведь помимо родословцев Шереметевых и других родственных им фамилий, в его распоряжении могли оказаться и некоторые бумаги Николая Михайловича Карамзина, автора многотомной "Истории государства Российского". Дело в том, что женой графа была внучка близкого друга Пушкина, князя Петра Андреевича Вяземского. В усадьбе Вяземских, подмосковном Остафьеве, долгое время жил и работал великий русский историограф, женатый на сестре владельца имения. В семье Вяземских, а позже Шереметевых, могли храниться предания или неизвестные нам документы из архива Карамзина или хозяев Остафьева.

Итак, слово промолвлено – боярин Андрей Кобыла через свою сестру Анну породнился с князем Афанасием Даниловичем, а через него с другими князьями Московскими. Насколько оправданным может быть такое предположение? Из 1-й Новгородской летописи – наиболее основательного и непротиворечивого свода – известно, что князь Афанасий по меньшей мере дважды побывал в Новгороде в качестве наместника старшего брата, Юрия Даниловича Московского. Первый приезд Афанасия Даниловича приходится на 1314 год, когда он появился в Новгороде в свите брата Юрия.

На тот период выпадают годы самой ожесточенной борьбы Москвы с Тверью, причем на московскую сторону встал и Новгород, сильно не ладивший с великим князем Михаилом Ярославичем Тверским. 15 марта 1315 года, в субботу Лазареву, князь Юрий Данилович возвратился в Москву, оставив в Новгороде брата Афанасия с большими полномочиями. Вскоре Юрий был вызван ханом в Орду. Этим немедленно воспользовался его ярый противник – Михаил Тверской, двинув большое войско к пригороду Новгорода – Торжку. Тем самым он перекрыл основной торговый поток в Новгородскую землю с Востока. Такого новгородцы стерпеть не могли и вместе с князем Афанасием Даниловичем двинулись к Торжку.

Счастье улыбнулось в те дни Михаилу Тверскому: новгородцы потерпели сокрушительное поражение. Немало их пало в той злополучной битве. В числе погибших оказались сразу все три посадника, возглавлявшие новгородское воинство: Андрей Климович, Юрий Мишинич и Михаил Павшинич. Подобного не знала история Великого Новгорода.

С остатками разбитого войска Афанасий Данилович поспешил укрыться в Торжке, но вскоре принужден был просить мира у победителей. Его вместе с прочими пленниками увезли в Тверь.