Итак, мы видим два мотива, объясняющие, почему Петр занимает шведские провинции: необходимость обезопасить свои владения (прежде всего Петербург) от шведского соседства и желание освободить Прибалтику от "шведского ига". Если второе объяснение – из разряда пропагандистских, то первое является типичным, распространенным во всем тогдашнем мире объяснением имперского захвата чужих территорий.

В истории с оккупацией Эстляндии и Лифляндии Петр применил обычное в мировой политике право сильного. До Ништадтского мира со Швецией, по которому Эстляндия и Лифляндия были официально закреплены за Россией, оставалось еще 11 лет, но Петр уже вел себя в Прибалтике как повелитель. Так, при сдаче Риги он потребовал, чтобы лифлянд ское немецкое дворянство немедленно письменно присягнуло в верности русскому царю. Это означало, что уже в 1710 году лифляндцы становились подданными царя. Подобное же было проделано и с шестью полками шведской армии, которые комплектовались из населения Восточной Прибалтики. Тотчас по занятии Риги русские солдаты стали сбивать на публичных зданиях гербы Швеции и водружать гербы России вместо них.

"Злощастный Прут"

В манифесте о включении Эстляндии в состав Российского государства упомянуто "известное упорство" Карла XII. Дело в том, что Петр ошибся в своих надеждах быстро завершить войну после Полтавы. В августе 1709 года он писал Ф. М. Апраксину, что шведы "сами станут за нами ходить", выпрашивая мир. Но так не случилось. Карл XII был действительно и упрям, и упорен. Из-под Переволочны он бежал в Турцию и вскоре поселился в Бендерах. Отсюда он тотчас послал турецкому султану Махмуду II грамоту, в которой писал: "Если дать царю время воспользоваться выгодами, полученными от нашего несчастья, то он вдруг бросится на одну из ваших провинций, как бросился на Швецию вместе со своим коварным союзником, бросился среди мира, без малейшего объявления войны. Крепости, построенные им на берегах Дона и Азовского моря, его флот обличают ясно вредные замыслы против вашей империи". Карл XII предлагал султану совместные действия против России. Этого как раз больше всего боялся Петр. Воевать на два фронта России было почти невозможно.

Накануне Полтавского сражения Петр I отправился в Азов и на глазах турецкого дипломата сжег часть кораблей Азовского флота (которые и так уже порядком прогнили), демонстрируя этим свое миролюбие. Кроме того, в Стамбул были посланы богатые подарки для придворных и чиновников султана. Полученные из Стамбула известия о том, что турки не будут воевать, были встречены в Москве радостным салютом. Если в 1709-1710 годы Карлу XII не удалось подтолкнуть Турцию к войне, то к началу 1711 года Петру I стало ясно, что война с турками неизбежна. Об этом говорили донесения дипломатов, а также активные военные приготовления турок. И тогда Петр I повел себя решительно, даже отчаянно смело. Ранней весной он двинул армию прямо из Прибалтики через Польшу в Валахию и Молдавию – вассальные владения Османской империи. Замысел его был прост – как можно дальше увести войну с Турцией от сильного шведского корпуса в Померании и от Украины и Польши.

Кроме того, он надеялся на помощь молдавского князя – господаря Димитрия Кантемира, который тайно от султана (подданным которого он являлся) обещал помочь русским войскам. Надеялся Петр I и на восстание балканских славян и греков, находившихся под турецким игом. Сербы, черногорцы и греки получили грамоты русского царя с призывом поднять восстание против Стамбула.

Поход против турок оказался неудачным. Он был плохо подготовлен. Не наладили хорошей разведки, были допущены тактические ошибки, не подумали о снабжении войск. Наконец, у полтавских победителей кружилась голова от успехов, и они явно недооценили противника. Седьмого июля 1711 года турки в районе реки Прут разорвали коммуникации русской кавалерии с основной армией и окружили армию во главе с Петром I в выжженной жарким молдавским солнцем степи на берегу Прута.

Легенды и слухи

Было ли завещание Петра с Прута?

История с окружением русской армии на Пруте породила легенду о завещании Петра I. Оказавшись в окружении превосходящих сил жестокого противника, Петр I написал в Москву, в Сенат, следующее письмо:

"Уведомляю вас, что я со всею армиею без всякой вины или неосмотрительности с нашей стороны, единственно по полученным ложным известиям, окружен со всех сторон турецким войском, которое вчетверо наших сильнее, и лишен всех способов к получению провианта так, что без особенной Божией помощи ничего иного предвидеть не могу, как со всеми нашими людьми погибну, либо взят буду в плен. В последнем случае не почитайте меня царем и государем своим и не исполняйте никаких приказаний, какие тогда, может быть, от меня были бы к вам присланы, хотя бы и собственною моею рукою были написаны, пока я сам не возвращусь к вам. Если ж я погибну и вы получите верное известие о моей смерти, то изберите достойнейшего из вас моим преемником".

Одни историки считают, что это письмо – фальсификация (учитывая, что подлинник его не сохранился, а содержание известно нам только в переводе с немецкого языка) и что в нем много несуразностей. Другие же историки относятся к письму серьезно, считают, что ситуация на Пруте описана точно, краткий, выразительный стиль Петра I, присущее ему мужество видны "сквозь" любые переводы. Намерение же царя передать власть не Алексею, которого он не любил, а на волю русского высшего общества не является несуразностью. Почти всех царей – его предшественников утверждали на троне выбором "всей земли". Кроме того, не забудем, что среди сенаторов был и граф Иван Алексеевич Мусин-Пушкин – незаконнорожденный сын царя Алексея Михайловича. В письмах к нему Петр называл его "братом", а сына Ивана Алексеевича Платона "господином племянником".

Орден Святой Великомученицы Екатерины

В 1714 году Петр I учредил Орден Святой Великомученицы Екатерины – высший женский орден в России. Первым кавалером этого ордена, имевшего девизы: "За любовь и Отечество" и "Трудами сравнивается с супругом", была награждена царица Екатерина Алексеевна, проявившая мужество во время Прутского похода 1711 года, когда русские войска вместе с царем и его женой оказались в окружении и после провала переговоров многим казалось, что армия погибнет. Екатерина Алексеевна настояла на продолжении переговоров и, согласно легенде, передала для подкупа турецкого военачальника все свои бриллианты, подаренные ей царем за годы их совместной жизни.

При этом турки умело отрезали лагерь армии Петра I от воды. В это время стояла страшная июльская жара, трава – корм для лошадей – выгорела, на исходе оказались и боеприпасы. Турки же – а их было в три с лишним раза больше, чем русских, – плотно обложили русский лагерь окопами и вели по неприятельским позициям непрерывный артиллерийский огонь. Положение Петра I и его войск становилось даже более отчаянным, чем под Нарвой осенью 1700 года. Армии грозила капитуляция, а царю смерть или плен. У Петра I оставался один выход – прорываться через турецкие редуты на стратегический простор. Но он понимал, как опасен этот путь, как велико превосходство турок в силах.

Они явно готовились к отражению возможного прорыва русских сил. Мысль о капитуляции была непереносима для Петра I. В дни "прутского сидения" он готовился скорее умереть, чем подвергнуться унижению.

Правда, к 11 июля забрезжила надежда – удалось завязать переговоры с турецким командующим визирем Балтаджи-Мохаммедом. Переговоры эти продвигались медленно, так как турки были уверены в своей победе. Но вице-канцлер П. П. Шафиров, который представлял Россию, был опытным, изворотливым дипломатом. Он сумел склонить турецкого визиря, жадного до взяток, к миру, за что, кстати, визирь вскоре поплатился жизнью.

По тому, какие распоряжения давал Шафирову Петр I из осажденного лагеря, видно, что царь был готов пойти на огромные уступки. В письме-инструкции Шафирову он разрешил отдать туркам все завоеванные во время Азовских походов города и крепости. Если же турки будут хлопотать за шведов, то Петр разрешил отдать Карлу XII все завоеванные шведские владения, кроме Ингрии. Петербургом, как и своей честью, он пожертвовать не мог и готов был отдать Карлу Псков, а "буде же того мало, то отдать и иныя правинцыи". В письме 11 июля, когда ожидание стало невыносимо, Петр I пошел еще дальше. Он приказал Шафирову: "Ежели подлинно будут говорить о миру, то ставь с ними на все, чево похотят, кроме шклавства", то есть кроме рабства в результате капитуляции.

Наконец Шафирову удалось заключить мир с визирем на очень тяжелых условиях. Россия обещала отдать туркам Азов, уничтожить Таганрог и другие крепости, ликвидировать Азовский флот, не вмешиваться в польские дела, разрешить Карлу XII проехать в Швецию через русские территории. Особенно тяжело было разрушить собственными руками труд 15 лет в Приазовье. Петр I плакал, когда писал губернатору Азова Ф. М. Апраксину указ об уничтожении крепостей и флота. Но иного выхода из прутской ловушки не существовало. Уже после того, как русские войска покинули проклятый прутский лагерь, Петр I 15 июля 1711 года писал в Сенат: "Итако тот смертный пир сим окончился". Про южное направление политики пришлось забыть на долгие годы.

Гангут и завоевание Финляндии

В 1711–13 годах русская армия воевала со шведами в Северной Германии, содействуя союзникам: датчанам и саксонцам.

В итоге, Швеция потеряла фактически все крепости на германском побережье Балтийского моря. Но Петра особенно волновала проблема завоевания Финляндии – последней заморской провинции Швеции и ближайшего соседа Петербурга. В письме Ф. М. Апраксину царь так объяснил стратегическое и сырьевое значение Финляндии, которая нужна была России не для расширения территории, а для того, чтобы вынудить шведов быть более податливыми при заключении мира:

Итить не для разарения, но чтоб овладеть, хотя оная (Финляндия) нам не нужна вовсе удерживать, но двух ради причин главнейших. Первое: было б что при мире уступить… Другое: что сия провинция – суть титькою Швеции (является), как сам ведаешь, не только что мяса и прочее, но и дрова оттоль. И ежели Бог допустит летом до Абова, то шведская шея мяхче гнутца станет.

Планируя завоевание Финляндии, царь разработал особую тактику прибрежной войны. Петр I понял, что движение больших масс войск по суше в Финляндии затруднено – мало дорог, много диких урочищ, скалы и болота. Тяжело было и доставлять войска по морю на кораблях: шведы обладали преимуществом в крупном корабельном флоте. Поэтому Петр I решил выгодно использовать для себя природу финского побережья, изрезанного узкими проходами, мелкими заливами и шхерами, и широко применять в военных действиях галерный флот. Галеры – мелкосидящие гребные суда – были очень удобны для действий на мелководье. При этом они могли брать на борт большое количество солдат, лошадей, провианта и перебрасывать все это на значительные расстояния. В бою же они были верткие и быстрые. А строить их было нетрудно.

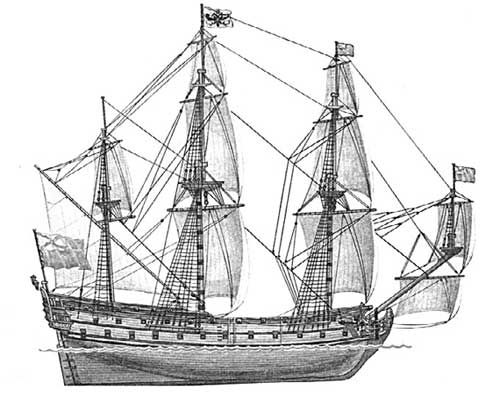

"Ингерманланд"

Двухпалубный 64-пушечный линейный корабль был построен на Петербургском Адмиралтействе в 1715 году английским мастером Р. Козенцом. Эскизы корабля принадлежат Петру Великому. Корабль стал флагманом Балтийского флота, на нем под флагом вице-адмирала Петр Великий участвовал во многих морских кампаниях Северной войны. Корабль оказался очень удачен по своей конструкции, считался образцовым судном, ибо отличался хорошими мореходными свойствами, огневой мощью и красивым внешним видом. Петр I любил его, часто плавал на нем и предписывал хранить его как реликвию. Однако в 1736 году корабль был разобран в Кронштадте.

Весной 1713 года гребной флот взял на борт 16 тыс. солдат и направился вдоль берегов Финляндии. Шведы, имея слабые сухопутные силы в Финляндии, опасались русской армии, а Петр I опасался сильного корабельного флота шведов. И он прекрасно вышел из затруднительного положения. Галеры, не уходя далеко от берега, совершали свои операции буквально под носом у шведского флота, который не мог подойти ближе к берегу и воспрепятствовать войскам Петра занять Гельсингфорс (Хельсинки), Або, Борго и другие важные города Финляндии.

Победу в Финляндии определила кампания 1714 года, которая знаменита Гангутским сражением, ставшим одной из знаменитых морских битв в русской военной истории, хотя по масштабам своим она значительно уступала последующим морским сражениям русского флота. Зато она была первая победная! Когда в конце июля русский галерный флот двинулся вдоль берега от Гельсингфорса к Або, то разведка донесла, что у мыса Гангут проход закрыт эскадрой адмирала Ватранга. Она стояла близко у берега, и сотни орудий шведских линейных кораблей и фрегатов были готовы разнести в щепки слабо вооруженные галеры. Тогда Петр I пошел на хитрость. Он изучил местность и обнаружил, что полуостров Гангут в своем основании имеет узкий перешеек. Через него можно было построить настил, перетащить галеры на другую сторону полуострова и оставить Ватранга, ждавшего русских у мыса Гангут, как говорится, с носом.

Ватранг был известен как опытный моряк. Он понял замысел Петра I и разделил эскадру на три части. Вице-адмирала Лилье он послал к тому месту, где русские будут вытаскивать корабли на настил. Контр-адмирал Эреншильд с фрегатом, тремя шхерботами и шестью галерами направился в фиорд, туда, где Петр предполагал спускать галеры с настила в воду. Сам же Ватранг с оставшимися кораблями стоял по-прежнему у мыса Гангут. И дальше началась опасная, но азартная военная операция, похожая на шахматный цугцванг, когда один из игроков победил бы, если бы ему не приходилось постоянно отвечать на острые, требующие немедленных оборонительных действий выпады противника. Петр I, увидев, что Ватранг вдвое ослабил силы у мыса Гангут, решил воспользоваться этим. Ранним утром 26 июля при полном штиле отряд русских галер обошел неподвижно стоящие шведские корабли вне досягаемости их мощных орудий подальше от берега (как говорят моряки – мористее). Следом прошел второй отряд, а когда Ватранг оттянул корабли подальше от берега, то этим воспользовался третий русский отряд, который прошел прямо под берегом.

Галеры Петра I, обойдя мыс Гангут, заперли в фиорде маленькую эскадру Эреншильда, а затем атаковали ее. С третьего раза галерам удалось пристать к шведским кораблям, и после кровопролитного абордажа корабли были взяты, а сам Эреншильд пленен. Петр I воспринял эту победу как морскую Полтаву. Это было, конечно, преувеличение, но понять царя можно – ведь за 15 лет до этого Россия не имела на Балтике ни кораблей, ни моряков, ни верфей. А тут такая победа! Успех Гангута удалось развить сразу же – в августе русские войска заняли Аландские острова. Короткий путь к Стокгольму был открыт.

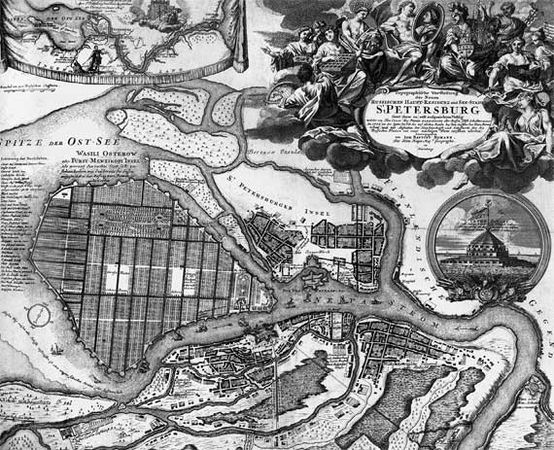

Строительство европейского города

Полтавская победа оказалась решающей и в судьбе Петербурга. Строительство города пошло быстрыми темпами, и в 1712 году Петербург стал столицей государства. Вначале Петр намеревался построить новый город на острове Котлин и создал план будущей столицы, включавший в себя более 60 каналов. Но потом "котлинский проект" был отставлен, и архитекторы Доменико Трезини и Александр Леблон составили новый план застройки города, центром которого стал Васильевский остров. Одновременно перестраивались и другие кварталы города. Петр I хотел видеть свой любимый город похожим на европейские города. Особенно ему нравился Амстердам, поэтому он стремился придать городу симметрию и уют. Были разработаны типовые проекты застройки домов, чиновники строго следили за размещением домов на улицах, уделяли внимание их внешнему виду и архитектурным деталям. Создавая на новом месте столицу империи, Петр I, а потом и его преемники стремились к изысканной роскоши и богатству в архитектуре, строили многочисленные дворцы. Одним из любимых загородных дворцов Петра I был дворец в Петергофе, основанный еще в 1705 году. Царь сам придумал его план, начертал канал, шедший от моря к горе. На ней по его воле построили дворец и каскады, причем Петр I постоянно наблюдал за возведением своей загородной резиденции, вникая во все мелочи стройки. В "Журнале" Петра I встречается весьма характерная фраза: "Гулял по работам". То есть даже в свободное время он отдыхал на стройке. С таким же размахом возводились и другие дворцы и загородные резиденции – в Стрельне, в Дубках и в других местах.

План Санкт-Петербурга.

Если бы мы взглянули с высоты на молодой город "в профиль", рассмотрели его городской абрис, то Петербург можно было бы смело назвать "голландским". Это мы можем заметить, если вглядимся в задние планы гравюр А. Ф. Зубова с видами Петербурга, относящиеся к 1717 году. Там, вдали, за стоящими на переднем плане красивыми зданиями, повсюду виднеются типично голландские шпили – шпицы, на которых развеваются гюйсы и флаги, как это до сих пор можно видеть в Голландии. В Петербурге середины XVIII века было не менее 50 шпилей! На гравюрах можно также увидеть, что большинство разводных мостов сделаны с голландскими противовесами, напоминающими склонившихся аистов и выкрашенными белилами, как это делают в Голландии до сих пор. Это и неудивительно – почти все их построил голландский мастер Герман ван Болес. Эту "голландскую картину" дополнял звон голландских курантов на церквях, на Адмиралтействе, на колокольне Петропавловского собора. Припомним также и множество типично голландских мельниц, вращавших свои крылья не только на Стрелке Васильевского острова или на Охте, где было их целое скопление, но и в самых разных местах столицы, в том числе на бастионах Петропавловской крепости.