Со сходных позиций Петр I подходил и к понятиям политической свободы. Взяв за основу западноевропейский государственный опыт (Швеции, Дании, Франции), он полностью изъял из копируемых в России учреждений все составляющие их суть органы выборного представительства с самого верха (парламент) до самого низа, т. е. до системы местного управления (выше упоминалась резолюция о введении шведского кирхшпиля: "В уездах из крестьянства умных людей нет").

Важно заметить, что Петр четко представлял, что опыт самой демократичной страны того времени – Англии – абсолютно непригоден для России. В известном рассказе Андрея Нартова вполне в духе Петра записана концепция политической свободы, как ее понимал русский самодержец: "Говорят чужестранцы, что я повелеваю рабами, как невольниками. Я повелеваю подданными, повинующимися моим указам. Сии законы содержат в себе добро, а не вред государству. Аглинская вольность здесь не у места, как к стенке горох. Надлежит знать народ, как оным управлять… Полезное слушать я рад и от последнего подданного; руки, ноги, язык не скованы. Доступ до меня свободен – лишь бы не отягощали меня только бездельством… Тот свободен, кто не творит зла и послушен добру".

Такое понимание русской свободы закрепилось в сознании людей. В послепетровское время оно находило выражение в забавных резолюциях императрицы Анны Иоанновны: "Из Сибири его свободить, а жить ему в деревнях своих свободно, без выезда". Есть и другая формула русской свободы, записанная в документах: "человек вольный с указным пашпортом". Вот так которое столетие мы и жили: свободные без выезда или вольные с указным паспортом.

В целом можно сказать, что петровская эпоха резко сузила возможности иного, т. е. несамодержавного, некрепостнического, неполицейского развития России. Из многих вариантов движения в будущее благодаря петровскому "прогрессу через насилие" у России остался только один путь, по которому она шла до сих пор. Ясно, что в конце XVII века "ветер истории" дул в направлении реформ западного типа. Наверняка они были бы осуществлены, но не были бы такие жестокие, поспешные и бескомпромиссные. Известны слова В. О. Ключевского о том, что Петр "надеялся грозою власти вызвать самодеятельность в порабощенном обществе и через рабовладельческое дворянство водворить в России европейскую науку, народное просвещение как необходимое условие общественной самодеятельности, хотел, чтобы раб, оставаясь рабом, действовал сознательно и свободно. Совместное действие деспотизма и свободы, просвещения и рабства – это политическая квадратура круга, загадка, разрешавшаяся у нас со времени Петра два века и доселе неразрешенная".

Русское купечество и промышленность

Во все, что делал Петр, он вкладывал всю душу, весь свой темперамент. И не все получалось у него хорошо, или вообще не все получалось. На Западе царь был восхищен видом городов, благоустроенностью, четкой организацией городского управления. И вернувшись в Россию, он занялся реформой городов, решил, как писал, "собрать рассыпанную храмину всероссийского купечества". А она действительно рассыпалась. Налоги во время войны на горожан были такими огромными, что они побежали из городов в деревню, многие укрывались в монастырских землях и т. п. Для начала Петр запретил передвижение купцов: "А купецким людям всем объявить, чтоб им без указу, собою, з города на город для житья не переходить и домов своих не оставлять". Купечество, как один человек, зароптало – как же так, как можно коммерцию вести, никуда не переезжая? Пришлось отказаться от мысли ограничить передвижение коммерсантов.

И все же Петр хотел храмину эту перестроить заново. Он решил ввести на Руси западные магистраты, гильдии и цехи. Однажды утром 16 января 1721 года горожане проснулись и узнали, что все они зачислены в гильдии и цехи. Это напоминает анекдот о том, что развести английскую лужайку просто – поливай четыреста лет, и все. Так и здесь – действия Петра были примитивны: если на Западе купеческие гильдии, ремесленные цехи возникали в течение столетий, то в России они были учреждены указом. Это привело к формализму, злоупотреблениям, неразберихе. Местное начальство, выполняя волю царя, начало записывать в гильдии и цехи не только купцов и ремесленников, а всех подряд. В ремесленные цеха были включены люди, о которых говорили, что профессия у них – "черная работа". По-нашему говоря, это были чернорабочие, неквалифицированные кадры. Зато в России разом были введены магистраты, цехи и гильдии.

Вообще, Петр был щедрым покровителем русского предпринимательства. Он не жалел денег, материалов, предоставлял льготы каждому, кто хотел начать свое дело. Как-то раз он приехал в Архангельск, к братьям Бажениным, которые основали верфь и стали строить корабли. Довольный их работой, верфью, государь поднялся с братьями на колокольню. И оглядывая невообразимые просторы северных лесов, царь сказал Бажениным, что жалует им все земли, что видны с колокольни, как раньше говорили – "земли ваши от этого берега до тех пор, куда топор и коса ходят".

При Петре Великом Россия пережила бурный экономический подъем: основывались новые заводы, расширялись старые, появилось много новых товаров, предназначавшихся в первую очередь для армии. Все это было достигнуто усилиями государства, которое финансировало, поощряло развитие промышленности и торговли. На последнем этапе петровских реформ эта политика претерпела существенные изменения. Если раньше в торговле царила система откупов, монополий, то теперь государство дало купцам и компаниям право свободной торговли, как внутри страны, так и за рубежом. Такой же стала и промышленная политика. "Берг-привилегия" 1719 года позволяла всем желающим отыскивать полезные ископаемые и основывать заводы. Одновременно власти стали передавать в частные руки государственные предприятия. Новые владельцы могли рассчитывать на привилегии: с них не брали налоги, помогали в сбыте товаров. В этом смысле роль государства в образовании и развитии русской промышленности была велика. Ведь у русских купцов и предпринимателей не было капиталов, чтобы основывать дорогостоящие заводы, русские товары не могли конкурировать по качеству с западными.

В 1724 году был принят таможенный тариф, который устанавливал такие высокие пошлины на ввозимые из-за границы товары, что иностранцам стало невыгодно ввозить в Россию те виды товаров, которые выпускались на русских мануфактурах. Этот тариф назывался протекционистским, то есть он устанавливал протекцию, покровительство товарам, промышленности своей страны.

Государство не отстранялось от экономики полностью. Наоборот – его роль в промышленности была велика. С помощью Берг-, Мануфактур-, Коммерц-коллегии, Главного магистрата оно контролировало экономику. От суровых запретов, монополий, пошлин и налогов, повсеместного господства казны в промышленности и торговле Петр I перешел к системе бюрократического наблюдения за деятельностью купцов и промышленников. Многочисленные регламенты позволяли чиновникам следить за работой частновладельческих предприятий, регулировать производство товаров. Чиновники могли отобрать мануфактуру у предпринимателя, лишить его привилегии, стоило ему нарушить регламент или инструкцию. Регламентировалось все: стопроцентный тогдашний госзаказ, продукция только определенного качества, вида, размера. А чуть что не так – завод отберут в казну и отдадут другому предпринимателю. В итоге в экономике не было конкуренции, стимула расширять и совершенствовать производство. Да и сами предприниматели стремились получить побольше крепостных крестьян, стать дворянином и уйти от хлопотного промышленного дела.

Опекая и лелея таким образом промышленность, государство одновременно ограничивало, сковывало ее развитие. Власти были заинтересованы в развитии только тех отраслей, которые служили запросам государства, а еще точнее – армии. Все остальные отрасли были брошены на произвол судьбы и поэтому развивались слабо. Государство благосклонно смотрело и на просьбы "своих" предпринимателей, которые просили ввести монополии на производство их продукции. Таким образом, никто, кроме этих купцов, не имел право производить определенные товары. Конкуренты же, конечно, разорялись. А значение конкуренции в промышленности ведь очень велико – она заставляет предпринимателей думать над улучшением производства, качества самих изделий. Вот как происходило установление монополий. В конце 1720 года кожевники всей страны узнали, что некто М. Павлов основал компанию и получил привилегию на заведение кожевенного завода. Отныне всем продавцам кож было предписано поставлять кожи только на завод Павлова под страхом большого штрафа. С тех пор Павлов мог конкурентов не бояться и самочинно мог диктовать цены на готовую продукцию.

На тех немногочисленных предприятиях, которые существовали в России до реформ Петра I, рабочими были так называемые "вольные и гулящие люди". Среди них встречались как свободные неподатные люди, так и беглые крестьяне. В годы бурного промышленного строительства начала XVIII века рабочих рук на заводах не хватало, и Петр I стал передавать предпринимателям землю с деревнями, население которых становилось рабочими заводов. Сквозь пальцы смотрели власти и на обилие беглых на заводах. Восемнадцатого января 1721 года Петр I подписал указ, который разрешил мануфактуристам покупать крестьян для своих предприятий. Этим был сделан решительный шаг к превращению промышленных предприятий в вариант вотчинных, помещичьих заводов, а рабочих – в крепостных крестьян. Также был важен и другой указ – от 15 марта 1722 года. Он разрешал оставлять беглых помещичьих крестьян на заводах, при этом закрепляя их за владельцами предприятия как за новыми хозяевами. Это позволило предпринимателям-помещикам закреплять за собой и свободных людей, пришедших к ним по доброй воле. В итоге, через несколько лет на мануфактурах практически не осталось вольнонаемных. Это означало, что русская промышленность стала развиваться не по капиталистическому пути, на котором главными фигурами были свободные рабочие, продававшие (по экономическим причинам) свою рабочую силу фабрикантам, а предприниматели-помещики и рабочие-крепостные. Впоследствии это сильно затормозило экономический прогресс, отрицательно сказалось на социальном развитии русского общества.

"Простецы" в круговерти петровских реформ

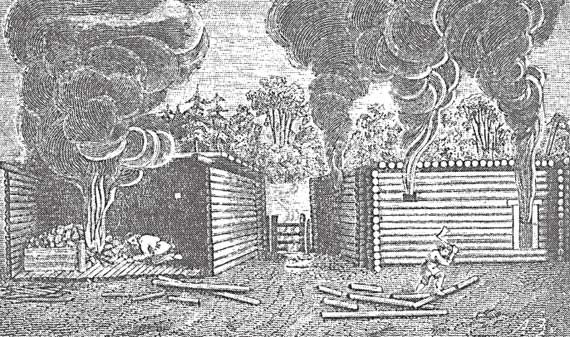

Реформы Петра укрепили Российское государство, но для широких масс народа преобразования и война обернулись своей самой неприятной стороной: ростом налогов и повинностей, принудительными высылками на строительство крепостей и городов, ежегодными рекрутскими наборами, жестокостью и бессердечностью власти, произволом чиновников. При пересчете на деньги объем налогов и повинностей крестьян за годы петровского правления возрос в три раза, а в отдельных местах еще и больше. Петр I был реалистом, он понимал, что реформы и войны – тяжелое испытание для России. В предисловии к "Гистории Свейской войны" он, обращаясь к своему читателю, писал: "Итако, любезный читатель уже довольно выразумел, для чего сия война начата, но понеже всякая война в настоящее время не может сладости приностить, но тягость, того ради многие о сей тягости негодуют". Это слово – "тягость" – часто встречается в указах Петра I. В 1711 году он предписывает Сенату увеличить денежные сборы, но "без тягости народной". В другом указе Петр I указал губернаторам изыскивать доходы "без тягости народа".

Во время поездки во Францию в 1716 году он видел бедственное положение французских крестьян и писал в Сенат о своих, русских: "Что надлежит до зборов денежных, о том наипаче смотреть надобно, ибо и без великого отягчения людей сыскать можно, в чем наипаче труды приложите". Во взгляде царя на эту проблему виден прагматизм государственного деятеля, который прекрасно понимает, что разорение крестьянства самым серьезным образом скажется на благополучии государства. Но, сознавая все это, царь-реформатор не собирался сокращать масштабы начатых и очень разорительных для народа преобразований. Он считал, что знает свой народ, терпению которого, казалось, нет предела, и сможет им управлять и дальше как грозный учитель, отец с помощью принуждения и жестокости.

Курная изба в конце XVII столетия.

Между тем к середине 1720-х годов положение в деревне резко ухудшилось. Многочисленные налоги и повинности истощили крестьянское хозяйство. Об этом свидетельствовали многочисленные недоимки в сборах налогов. По подсчетам Военной коллегии общая сумма недоимок за 1720-1725 годы составила 3,5 млн рублей при ежегодном сборе 4 млн рублей. Первые годы после Северной войны ознаменовались неурожаями и голодом крестьян во многих уездах страны.

Посланный в 1723 году в Пошехонский уезд офицер сообщал о высокой смертности крестьян от голода, о том, что крестьяне пекли хлеб: "1) Из одной травы вахты и пихты, 2) из одной мякины, 3) из житной и овсяной мякины с соломою, 4) из лесного моху". Подобные сообщения, получаемые Петром из разных мест, побудили императора прибегнуть к крайней мере – конфисковать излишки хлеба у помещиков и раздать их голодающим крестьянам. Петровские реформы затронули крестьян России еще и потому, что резко ужесточили полицейский режим. Система контроля за подданными, созданная при Петре I, существенно препятствовала перемещению населения по стране, ограничивала возможности наиболее предприимчивых из крестьян. К этому нужно прибавить, что податная реформа благоприятным образом сказалась на крепостнической системе.

За время петровских реформ власть помещика над крестьянами значительно усилилась. Если раньше, до подушной переписи, поиск, поимка и отвоз беглого крепостного был частным делом помещика, то теперь, когда всех крестьян "положили" в подушный оклад в определенной местности, борьба с бегством стала делом государственным. И теперь вся сила власти устремлялась на помощь владельцу беглой "души мужеска полу".

Важным оказалось и то, что широкие массы народа не были вовлечены в тот бурный процесс усвоения западноевропейских культурных ценностей, о котором шла речь выше. Царь не требовал от крестьян ни обучения грамоте, ни ношения "новоманирных" нарядов. Жизнь русской деревни осталась такой же, как и прежде – традиционной, неторопливой, в гармонии с природой и миром. Время русского крестьянина подчинялось извечному круговороту времен года с их земными хлопотами в поле и на скотном дворе. Русское крестьянство во многом сохранило и традиционные праздники, обычаи, обряды. Рубаха, порты и кафтан из сермяги, сапоги, лапти, в холода поверх кафтана армяк или тулуп – эта традиционная одежда русского крестьянина просуществовала столетия, мало в чем изменилась при Петре I и после его смерти.

В петровскую эпоху выявился тот важный разлом, раскол, который многие десятилетия не давал покоя русскому обществу. Раньше, до Петра, народная культура была широко разлита в русском обществе, включая и его верхи. Песельники, сказочники входили в дом боярина и простого крестьянина, царя и холопа, общие праздники и обычаи предков с равным уважением ценились на всех "этажах" русского общества. Теперь, с введением Петром новых одежд, праздников и обычаев, интеллектуальная и властная часть русского общества все дальше и дальше отходила от народа, становясь ему чуждой, вызывая неприятие и насмешку как своими париками, так и непонятным выговором с немецким или французским акцентом. Последствия этого культурного раскола, усугубленного также жестким делением общества на крепостных и помещиков, податных и свободных от подати, сказались на последующей истории России.

Реформы в сфере культуры. Образование

В идеологии петровского времени был популярен образ школы, которую заканчивала вся страна, "посаженная" грозным "учителем". Но для царя-реформатора это был не только яркий образ, но и реальная государственная задача. Петр I стал основателем светского школьного образования. Указом от 14 января 1701 года в Москве, в Сухаревой башне была открыта школа "математицких и навигацких наук", которая вскоре стала называться Навигацкой школой. Здесь готовили моряков, артиллеристов, инженеров. В 1715 году высшие классы Навигацкой школы перевели поближе к морю, в Петербург и превратили в Морскую академию, которая существует до сих пор. Большая часть учеников состояла из дворянских недорослей и подьяческих детей.

После Навигацкой школы стали одна за другой открываться другие: Артиллерийская, Инженерная, Медицинская, Хирургическая школы. В них учили по преимуществу военным профессиям – ведь шла война. На заводах действовали особые Горные школы, которые готовили рудознатцев-геологов, металлургов. Примечательна и гимназия пастора Глюка, которую открыли в Москве в 1703 году. Молодых людей в ней учили иностранным (в том числе и восточным) языкам, а также светскому обхождению, что так необходимо было молодым дипломатам новой мировой державы.