При дворе Анны господствовали не немцы, а интернациональная клика придворных. В борьбе у подножия трона за милости монарха ни национальность, ни вероисповедание значения не имели. Словом, пестрая компания, окружавшая престол Анны – между прочим, ее дед Салтыков был некогда подданным польского короля, – состояла из курляндца Бирона, лифляндцев братьев Левенвольде, ольденбуржца Миниха, вестфальца Остермана, "литвина" Ягужинского, потомка кабардинских князей черкасского, а также русских: Головкина, Ушакова и Волынского. И эта компания не составляла единства; это была типичная придворная камарилья, раздираемая никогда не стихавшей борьбой за власть, влияние, милости. Если же посмотреть на результаты внутренней и внешней политики того времени, то они свидетельствуют, что при Анне был продолжен курс на укрепление империи, развитие экономики, дворянству были даны существенные льготы, в армии и во флоте иностранцев было не больше, чем при Петре I. что же касается недоимок, свирепой Тайной канцелярии, жестокого преследования недовольных, разграбления богатств страны и прочих извечных пороков отечественного управления, то они были всегда: и до Бирона, и после него. При этом порой Бирон даже проигрывал в сравнении с ворами из природных русских в последующие периоды русской истории, по сравнению с деяниями которых злоупотребления времен "бироновщины" кажутся невинными шалостями. Недооценивать роль Бирона, естественно, не следует. Истоки его подавляющего влияния на императрицу крылись не только в личности временщика – человека красивого и волевого, сколько в чувствах императрицы, видевшей в Бироне своего повелителя, мужа и защитника. Все десять лет царствования Анна и ее фаворит не расставались ни на один день. Бирона не любили и боялись. Он был необразован, невоспитан и груб, порой покрикивал и на императрицу. Десять лет Бирон фактически управлял страной, чему довольно быстро обучился, и не совершал при этом грубых ошибок. Он обычно держался в тени, имея всюду своих ставленников и шпионов. Высокомерный, жестокий и мстительный, он был беспощаден к своим врагам, отличался цинизмом, корыстолюбием, обожал грубую лесть и породистых лошадей.

Вместе с Бироном и другими иностранцами у трона было немало и русских, которые пользовались доверием Анны Иоанновны: родственники по матери Салтыковы, а также помогшие ей победить верховников вельможи П. И. Ягужинский, А. М. черкасский, Феофан Прокопович, начальник Тайной канцелярии А. И. Ушаков и другие. Все вместе они составляли окружение императрицы, раздираемое распрями и интригами не по национальному принципу, а исключительно ради высших милостей, наград, пожалований.

Долгорукие прожили восемь долгих лет в Березове – там, где жили и умерли Меншиков и его дочь Мария – первая невеста Петра II. В 1738 году на князя Ивана донес местный подьячий, обвинив его в неодобрительных высказываниях об императрице. Всех Долгоруких свезли в Шлиссельбург. Там их допрашивали, пытали, а осенью 1739 года князь Иван и еще трое из семьи бывшего фаворита были казнены под Новгородом. Ивана Долгорукого колесовали – раздробили руки, ноги, позвоночник и затолкали еще живого в обод тележного колеса. Еще раньше Анна расправилась с главой верховников князем Д. М. Голицыным. Старый, больной Голицын был заключен в Шлиссельбургскую крепость, где и умер весной 1737 года. Крайне тяжелое впечатление на общество произвело и дело Артемия Волынского. Еще в 1711 году он, молодой, толковый ротмистр, потомок бояр, приглянулся Петру I, и тот стал давать Волынскому поручения, назначил послом в Персию. Волынский "прославился" злоупотреблениями, горячим, необузданным характером. Он возвысился при Анне благодаря Бирону, который сделал его кабинет-министром. Попав в высший круг власти как доверенное лицо Бирона, Волынский был поначалу верным ставленником временщика, служил ему рьяно и угодливо, но постепенно стал дерзок по отношению к патрону. Расследование, начатое против Волынского в Тайной канцелярии, контролировал А. И. Остерман, который еще раньше конфликтовал с ним. В обычной жизни склонный к малодушию и ябедничеству, Волынский на дыбе, под пытками проявил себя мужественным человеком и достойно принял свою позорную смерть. Волынского обвинили в попытке организовать заговор. Поводом для такого страшного обвинения стали вечеринки в доме хлебосольного кабинет-министра, который имел много друзей и обсуждал с ними свой "Генеральный проект о поправлении государственных дел" – плод наблюдений и размышлений о государственном хозяйстве и его проблемах. Собрания крупных сановников в доме Волынского были бельмом на глазу у властей, а ставшие известными нелицеприятные отзывы кабинет-министра об Анне, Бироне и других возбудили гнев царицы.

Главным доносчиком по делу Волынского стал его дворецкий Василий Ку банец, слышавший и запомнивший откровения своего господина. После недолгого и неправого суда Волынский и двое его друзей – архитектор Петр Еропкин и советник Андрей Хрущев – были казнены на Обжорном рынке Петербурга 27 июня 1740 года. Напрасно Волынский – еще недавно лучший министр и докладчик у императрицы – ждал помилования. Оно так и не пришло. Анна в это время отдыхала и охотилась в Петергофе…

В день вступления Анны на русский престол в 1730 году москвичи были поражены зловещим кроваво-красным свечением полночного неба над городом. Это странное северное сияние было истолковано как предвестник кровавого царствования. И действительно, конец правления Анны, благодаря процессам Долгоруких и Волынского, был окрашен в цвета крови. Пятого октября 1740 года с императрицей прямо за обеденным столом случился приступ болезни, началась кровавая рвота. Состояние здоровья Анны быстро ухудшалось. По-видимому, осенью 1740 года от увлечения верховой ездой у нее произошло обострение почечнокаменной болезни. Анна, жестоко страдая от болей, слегла в постель. Ко всему прочему добавилась истерика. Страх возник у нее, возможно, в связи со странным происшествием, случившимся ночью во дворце незадолго перед болезнью императрицы. Дежурный гвардейский офицер, несший ночной караул, заметил в темноте тронного зала фигуру в белом, чрезвычайно схожую с императрицей. Она бродила по залу и не откликалась на обращения к ней. Бдительному стражу это показалось подозрительным – он знал, что императрица отправилась почивать. То же подтвердил разбуженный им Бирон. Фигура между тем не исчезала, несмотря на поднятый шум. Наконец, разбудили саму Анну, которая вышла посмотреть на своего двойника. "Это моя смерть", – сказала императрица и ушла к себе. Бирон не отходил от постели больной императрицы, пока она не подписала завещание, которым назначила наследником престола своего внучатого племянника, младенца Ивана Антоновича, и объявила Бирона регентом до 17-летия юного императора Ивана VI. Смерть пришла за императрицей Анной 17 октября 1740 года. Умирая, она до самого конца смотрела на стоящего в ее ногах и плачущего Бирона, а перед самой смертью произнесла: "Небось!", то есть "Ничего не бойся!"

Регентство и свержение Бирона

Действительно, Бирону нечего было бояться – в шкатулке у вице-канцлера Остермана уже лежало подписанное Анной перед смертью завещание, согласно которому престол наследовал Иван VI Антонович. Он родился в августе 1740 года и Анне Иоанновне приходился внучатым племянником – был сыном принцессы Анны Леопольдовны и принца Антона-Ульриха Брауншвейгского (см. выше ветвь родословного древа Романовых).

История этой ветви Романовых такова. В 1716 году Петр I поступил со старшей дочерью царицы Прасковьи Федоровны Екатериной Ивановной так же, как и со средней – Анной: он выдал ее замуж за иностранного герцога, владетеля северогерманского Мекленбурга Карла-Леопольда. Екатерине Ивановне не повезло: ее муж был неотесанным и грубым человеком, и в 1721 году она вместе с родившейся в 1718 году дочкой Анной под благовидным предлогом бежала от мужа и поселилась у матери – царицы Прасковьи. Со вступлением на престол своей тетки Анны Иоанновны в 1730 году положение Анны Леопольдовны изменилось, ибо императрица была бездетна. Было публично объявлено, что наследником престола станет сын, который родится от будущего брака племянницы Анны Леопольдовны с тогда еще неизвестным иностранным принцем. Принца нашли в Брауншвейге и привезли в Россию в 1734 году. Принц – болезненный и несмелый юноша – не понравился невесте, да и императрице. Свадьбу решили отложить до лучших времен. Наконец, в 1739 году она все же состоялась, и в августе 1740 года у Анны Леопольдовны родился мальчик, которого в честь деда – царя Ивана V Алексеевича – назвали Иваном.

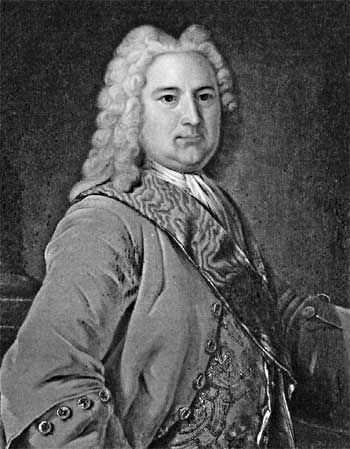

Герцог Эрнест Иоганн Бирон.

Вручая ему престол, Анна Иоанновна действовала как самодержавная императрица строго по букве и смыслу петровского "Устава о наследии престола" от 5 февраля 1722 года – кому хотела, тому и отдала трон. Впрочем, Анна, передав престол грудному младенцу – сыну своей племянницы Анны, не могла поступить иначе. Она ни за что не хотела передавать корону дочери прачки Екатерины I Елизавете Петровне или 12-летнему Голштинскому герцогу – сыну старшей дочери Петра Великого Анны Петровны. Лучше всех было положение у Бирона: согласно завещанию Анны он становился правителем-регентом до 17-летия императора Ивана или, в случае его смерти, до 17-летия другого ребенка Анны Леопольдовны и Антона-Ульриха. Он получал неограниченную власть во внутренних и внешних делах, мог заключать международные трактаты от имени императора, быть главнокомандующим армии и флота, ведать финансами. Никто не мог предположить, в том числе и сам Бирон, что господство его не продлится и месяца. Почти с самого начала регентства стало ясно, что Бирон будет стремиться удержать власть всеми средствами. Он тотчас арестовал недовольных его назначением, запугал родителей императора и даже посадил отца его, принца Антона-Ульриха, под домашний арест. Но вся сила временщика состояла лишь в привязанности к нему покойной императрицы Анны. Когда она умерла, Бирон не располагал в русском обществе никакой опорой, кроме соглядатаев и шпионов. Но и они проглядели опасность, которая возникла за спиной регента. Бирона сверг его близкий сподвижник Миних. Фельдмаршал был недоволен своим положением и наградами, которые он получил за поддержку Бирона в момент смерти Анны Иоанновны. Ему хотелось большего, он мечтал о жезле генералиссимуса, о власти, равной власти Бирона. Временщика же что-то беспокоило, он подозревал интриги против себя. Накануне переворота он спросил Миниха, не приходилось ли тому предпринимать какие-либо действия ночью. Миних с трудом скрыл свое волнение. И вот, ночью 9 ноября 1740 года, получив накануне одобрение Анны Леопольдовны, Миних с 80 гвардейцами двинулся к Зимнему дворцу. Заняв все входы и выходы, он послал своего адъютанта с солдатами арестовать Бирона. Когда Манштейн ворвался в спальню регента и разбудил его, Бирон тотчас полез под кровать, а затем, как описывает Манштейн, …встав, наконец, на ноги и желая освободиться от этих людей, сыпал удары кулаком вправо и влево; солдаты отвечали ему сильными ударами прикладом, снова повалили его на землю, вложили в рот платок, связали ему руки шарфом одного офицера и снесли его голого до гауптвахты, где его накрыли солдатской шинелью и положили в ожидавшую тут карету фельдмаршала.

Так совершился этот переворот.

При этом Миних рассчитывал на благодарность Анны Леопольдовны и Антона-Ульриха. Однако честолюбивый, властный фельдмаршал ошибся. Родители императора не хотели, чтобы он стал для них новым Бироном. Поэтому чин генералиссимуса ему не достался, его получил отец императора принц Антон-Ульрих Брауншвейгский. Государственные же дела оказались в ведении А. И. Остермана. Сама Анна Леопольдовна была объявлена Великой княгиней и Правительницей Российской империи до совершеннолетия императора Ивана VI Антоновича. Обиженный Миних в начале 1741 года подал прошение об отставке, думая, что без него никак не обойдутся, будут даже умолять остаться. Правительница же тотчас отправила этого – как он себя называл в мемуарах – "Столпа Отечества" в отставку.

Анна Леопольдовна у власти. Дворцовый переворот Елизаветы Петровны

Правление Анны Леопольдовны оказалось невыразительным. Сама правительница не обладала ни умом, ни способностями к государственной деятельности. Она тяготилась государственными делами, большую часть времени проводила во внутренних покоях дворца, ходила неодетой и непричесанной. Как вспоминал Миних, бывавший до своей отставки у нее на докладах, она вяло просматривала дела и говорила о том, чтобы ее сын скорее вырос и взял в руки управление страной. Под стать правительнице был ее муж – принц Антон-Ульрих. Чуждый интересам страны, в которую он попал волею судьбы, он не пользовался авторитетом ни в армии, ни в обществе. Всеми делами заправляли А. И. Остерман и М. Г. Головкин.

При Анне Леопольдовне в обществе подспудно зрело недовольство. Особенно ярко оно проявлялось в гвардейских казармах, среди рядовых солдат. Многие из них служили в гвардии со времен Петра Великого, помнили его блестящие победы, тот высокий престиж, который был у России к концу его царствования. Жестокости и "суровства" петровского царствования забылись, и в целом гуманное регентство Анны Леопольдовны казалось жалкой карикатурой на "эпоху славы" великого реформатора. У власти оказалась иностранная Брауншвейгская фамилия (так называли в России семью императора-младенца), страной правили бездарные слабые люди – все это раздражало гвардейцев. Они видели в этом "забвение начал Петра Великого". Внимание их было сосредоточено на личности дочери Петра I цесаревны Елизаветы – прямой наследницы великого царя, русской красавице, доброй к ним, сподвижникам царя-полководца. Цесаревне Елизавете Петровне в 1740 году было уже за 30 лет. Она жила веселой и беззаботной жизнью в окружении своих фаворитов и кавалеров. Во времена Анны Иоанновны она держалась подальше от политики, опасаясь, как бы ее не выдали замуж в какое-нибудь маленькое германское княжество. Когда же после свержения Бирона и отставки Миниха у власти оказалась ее племянница Анна Леопольдовна, ситуация изменилась. Окружение цесаревны, в особенности ее врач Лесток, начало подталкивать Елизавету к более решительным действиям, разжигая ее честолюбие и желание властвовать. Этому способствовали и иностранные дипломаты – французский посланник маркиз дела-Шетарди и шведский посол Э.-М. Нолькен. Франция была заинтересована в изменении внешнеполитического курса России, дружившей с Австрией – соперницей Франции в Европе. Швеция же хотела ревизии, отмены Ништадтского мира 1721 года, возвращения королевству Восточной Прибалтики. Шетарди и Нолькен обещали Елизавете поддержку и деньги, если она решится на переворот. Но более всего воодушевляли дочь Петра симпатии гвардейцев, которые, как сообщали шпионы Анны Леопольдовны, проявляли особую "горячность" к Елизавете. Подражая своему великому отцу, Елизавета водила дружбу с гвардейцами, запросто, не чинясь, беседовала с ними, соглашалась быть крестной матерью их детей, принимала гвардейцев у себя во дворце. Миних, побывавший с поздравлениями у цесаревны в канун нового 1741 года, был поражен обилию гвардейцев, наполнявших все приемные покои и лестницу дворца. Заметил он также, что гвардейцы запросто обращались к цесаревне "на ты", называя ее кумой. Согласно православному обычаю, так можно называть крестную мать своих детей: родство у купели считалось не менее близким, чем кровное.