Привыкнув выступать в штанах или в куртке, шимпанзе довольно быстро начинает придавать значение одежде. Он радуется обновке, особенно яркой, старается и других шимпанзе приобщить к своей радости, обратить их внимание на свою одежду. Другие тоже не остаются равнодушны – разглядывают, стараются потрогать обнову.

Не берусь утверждать, что здесь действуют те же мотивы, но интерес к ярким, красивым, как назвали бы их мы, предметам проявляют и некоторые птицы. Сороки, например, собирают в своих гнездах целые "частные коллекции" блестящих камешков, стеклышек, кусочков фольги – предметов с точки зрения функционирования птицы как биологической особи совершенно бесполезных. Тем не менее сорока долгие часы проводит, созерцая, раскладывая и перекладывая свои сокровища.

В отличие от сороки австралийская птица шалашник свое "стремление к прекрасному" удовлетворяет иным, более сложным путем. Шалашником эту птицу называют потому, что она строит домики в форме шалаша, с плоской площадкой перед входом. Сооружения эти всегда строго ориентированы с севера на юг. Цветы, которыми украшает он стенки шалаша, укрепляются им таким образом, что они смотрят вверх, как растут. Если перевернуть цветок, птица приходит в сильное возбуждение и тут же ставит его как надо, как полагается, как ей представляется правильным. Случается, во время строительства шалаша птицы бешено ссорятся между собой – главным образом на "эстетической почве", из-за того, что одна приносит цветок, а другая убирает его. Таким образом, существует некая система предпочтений, которых птицы строго придерживаются. Предпочтения эти продиктованы, видимо, не практической целесообразностью. Чем же тогда? Вправе ли мы говорить об "эстетических предпочтениях"?

Каждый день шалашник убирает увядшие цветы и приносит новые. Из всех цветов почему-то он предпочитает синие. Любовь к синему так же стойка, как нелюбовь ко всему красному – любой красный предмет, оказавшийся вблизи шалаша, он уносит как можно дальше. В синий же цвет раскрашивает шалашник и стенки домика, и даже свою грудь. Для этого сначала он изготовляет краску – тщательно разжевывает синие ягоды. Если же поблизости оказывается место, где живут люди, хозяйкам приходится прятать синьку. Шалашники быстро уразумели, для чего она служит, и в период строительства устраивают буквально охоту за ней. Потом птицы изготовляют кисти. Как пишут исследователи, это "настоящие малярные кисти" миниатюрных размеров и сделанные из лубяного волокна некоторых пород деревьев. Держа эту кисть в клюве, шалашник макает ее в краску и раскрашивает свою грудь и стенки домика.

Площадку перед домом птицы украшают цветами, ракушками, старательно подобранными листьями. Время от времени шалашник меняет "экспозицию" – приносит новую раковину и, чтобы найти ей наилучшее место, переставляет все остальные раковины и листья.

Иная логика

Для фасеточных глаз пчел мир предстает иным, чем видим его мы. Для пчел нет красного цвета, они не различают его. Но зато они воспринимают ультрафиолетовые лучи, которых мы не видим. Ультрафиолетовую часть спектра видят и некоторые птицы. Мы же не можем даже вообразить, даже представить себе, как выглядит мир в ультрафиолетовом спектре.

Точно так же мы бессильны представить себе, как можно ощущать направление магнитного поля или "чувствовать" фазы Луны. Эксперименты свидетельствуют: голуби чувствуют это.

Если человек воспринимает действительность главным образом зримо, то другие существа – преимущественно через запахи или звуки. Для многих морских животных окружающий их мир – это скорее мир звуков, чем зримых форм. Когда дельфина с непрозрачными наглазниками выпустили в бассейн, по нашим человеческим понятиям он был абсолютно слеп. Однако оказалось, что даже в таком состоянии дельфин не только прекрасно ориентируется в воде, но и "видит" предметы, лежащие вне ее. Так, дельфин, лишенный на время зрения, находясь в воде, "увидел" и перескочил веревку, натянутую над водой на высоте 3 метров.

Издавая звуки, лежащие далеко за пределом человеческого слуха, и принимая их отражение, дельфины и киты различают предметы в полнейшей темноте, на большой глубине, в воде замутненной и непрозрачной. Больше того. Для нас два шарика одинакового размера и цвета будут неразличимы. Но не для дельфина. Многократные эксперименты подтвердили, что дельфин без труда различает на расстоянии материал, из которого изготовлены такие шарики, будь это пластмасса, металл или дерево. Иными словами, дельфин обладает способностью воспринимать не только поверхность предметов, но и "чувствовать" их внутреннюю структуру и материал. Мы говорим "чувствовать", потому что не можем сказать "видеть"…

Если бы человек был наделен столь широким спектром восприятия мира, весь строй нашего мышления и сама цивилизация пошли бы, наверное, по иному руслу. Но эти особенности восприятия других существ – лишь немногое, что нам удалось узнать о них. Как предполагают некоторые исследователи, даже самое современное электронное оборудование позволяет уловить лишь незначительную часть способностей, которыми обладают дельфины.

Другие существа, воспринимая мир иначе, чем мы, живут как бы в ином мире. Возможно, этим объясняются и факты "спонтанного знания", которым иногда удивляют они человека. Например, когда сооружаются запруды для разведения форели, выдра, живущая далеко выше по течению, неведомо каким образом тотчас узнает об этом. Как может она получать эту информацию, находясь километров за 10 – 12 против течения?

Известны также эксперименты, которые говорят о том, что животные и даже насекомые, разделенные большими расстояниями и не имеющие, насколько можем мы знать, каналов связи, реагируют на гибель себе подобных.

Понимание этих фактов лежит сегодня за пределами нашего знания, как за пределами нашего восприятия лежит и сам мир, воспринимаемый этими другими существами. Это мир, наполненный недоступными и непонятными нам запахами, каждый из которых имеет свой смысл и значение. Мир, наполненный звуками, которых мы не можем ни понять, ни слышать, – шорохами, шепотом, посвистыванием, скрежетом. Мир, лежащий за полосой различаемого нами спектра. Мир, где тепловые волны и магнитные колебания так же зримы и суть такие же составные ландшафта, как для нас, скажем, очертания холмов и деревьев.

Естественно, что существам, воспринимающим мир настолько иначе, чем мы, живущим как бы в другой вселенной, должен быть присущ и иной, нечеловеческий строй разума (в той мере, в какой этот человеческий термин приложим к ним). И действительно, чем больше наблюдаем мы жизнь иных существ – животных, птиц, насекомых, – тем больше узнаем фактов, которые никак не соотносятся с нашей повседневной логикой.

В одном из углов камеры, где помещались крысы, было установлено устройство – нечто вроде рычага. Стоило нажать на него, как в противоположном конце камеры появлялся шарик пищи. Обитатели камеры довольно быстро усвоили эту связь, и рычаг стал подниматься и опускаться почти беспрестанно. Но странное дело, не отходя от него, "работали" несколько одних и тех же крыс или даже одна и та же, в то время как плоды их усилий шумно и радостно потребляли другие. Это наблюдалось систематически на разных группах крыс.

Как можно интерпретировать это? В естественных условиях крысы делают обычно запасы на зиму. Действие, представляющееся нам вполне логичным и объяснимым. Но почему тогда, если эти запасы растаскивают другие, крыса никак не противится этому, как стали бы поступать некоторые из нас, руководствуясь доступной нам, нашей логикой?

Почему дельфин не нападает и не причиняет ни малейшего вреда человеку, даже когда человек бывает максимально жесток к нему? Охотник, находясь в воде, поймал маленького дельфина. Их тотчас же окружили дельфины и сопровождали до самой лодки. Они подплывали с разных сторон, заплывали наперерез, но ни один из них не применил силы, хотя достаточно было бы одного удара хвоста, чтобы охотник никогда не достиг лодки. И это не единственный подобный эпизод.

В ходе одного эксперимента группе дельфинов нужно было вживить в мозг электроды. Ученые были очень озабочены тем, как поведут себя животные в этой ситуации. Дельфины повели себя странно – они терпели, хотя им было очень больно. И опять – ни малейшей попытки ответить враждебно на эту боль, причиняемую человеком. А как бы вело себя в этой ситуации любое другое животное! Важно, что дельфины вовсе не такие уж непротивленцы. Когда на них нападают или причиняют им боль другие существа, они умеют постоять за себя.

Далеко не все в поведении и жизни живого сводится к простейшей формуле голого выживания. Формула эта действует в животном мире не в меньшей мере, чем в человеческом, но, как и в человеческом, остается нечто, выходящее за ее пределы. И к этому "нечто" нам труднее всего приблизиться, объяснить его и понять.

Известная английская исследовательница Дж. Гудол описывает странный обряд – "танец дождя", который она наблюдала у шимпанзе, живущих на воле. Едва начинает накрапывать дождь, знаменующий приход сезона дождей, шимпанзе устраивают непонятный спектакль, ритуал или обряд. Здесь годится любой термин, поскольку каждый из них неприменим к ситуации в равной мере.

Самки и дети выходят из джунглей на поляну или площадку и рассаживаются на деревьях, которые ее окружают. Это – зрители. Самцы в это время собираются на поляне, размахивают ветками и, притоптывая ногами, издают крики. Так продолжается около получаса, после чего все расходятся, возвращаясь к деревьям, на которых они живут.

Не менее непонятен обычай "сходок". Птицы или животные, обитающие рассеянно в некоем ареале, собираются вдруг вместе. Такие сборища происходят обычно в постоянном месте и в одно и то же время года. Этологи, тщетно пытающиеся понять смысл этих сборищ, установили, что к размножению во всяком случае они отношения не имеют. Собравшись, животные не суетятся, не устраивают возни, не курлычут. Они просто побудут вместе какое-то время, обычно несколько часов, и потом так же спокойно расходятся по своим тропам и местам, где они живут.

Впервые феномен этот был замечен у кошек. Это так называемые городские кошачьи "посиделки" – множество кошек собираются и сидят. Просто сидят час, другой. А потом расходятся.

Очень странно, особенно странно бывает видеть подобные гигантские сборища змей. Они постоянно, тоже раз в году, сползаются в одно и то же место, так называемые "территории встреч".

Направляются к такому месту змеи одновременно, как бы по единой команде, "поданной по радио". Двигаясь, они соединяются в колонны, сплошные ленты, потоки, которые тянутся непрерывно на многие километры. В печати сообщалось как-то об одной из таких живых лент, шириной около 20 метров, которая перерезала шоссе, идущее из Алма-Аты. Змеи, это были гадюки, двигались сплошным потоком. По обе стороны от него скопились транспортные пробки – водителям пришлось ждать минут сорок, пока пройдет эта живая лавина. В те же дни сообщения о таких же живых лентах, направлявшихся к "территории встреч", пришли и из других мест.

Когда наступают сумерки, можно видеть, как стая ворон рассаживается на двух-трех стоящих рядом деревьях. На несколько секунд наступает тишина, после чего начинается нечто весьма странное, так называемая перекличка ворон.

– Карр, – произносит одна.

Остальные молчат.

– Карр, – подает после паузы голос следующая.

Перекличка продолжается около полутора часов.

У этологов, изучающих эту и без того весьма непростую птицу, одной загадкой стало больше.

Мы не знаем, чем вызваны эти "сходки", каким образом все животные узнают, что нужно собраться там-то, в точно намеченное время, и что происходит там. Мы способны осмыслить явления в той мере, в которой они приложимы к человеческой практике. Эта ситуация – за пределами нашего опыта и нашей практики.

Точно так же совершенно не поддаются осмыслению с позиций нашей логики некоторые стороны миграции животных. "Миграции, – пишет Реми Шовен, – явно противоречат инстинкту сохранения вида и часто приводят к массовой гибели животных. Создается впечатление, что животными овладевает приступ безумия, причем это безумие заразительно, так как часто мигрирующие животные увлекают за собой даже особей других видов".

Расшифровывая язык пчел

Исследователи, наблюдающие подобные явления, чаще всего не находят им объяснений. Почему стада африканских газелей могут внезапно, без малейших видимых причин покинуть великолепные пастбища и отправиться в пустыню, чтобы погибнуть там от голода? Точно так же и саранча может неожиданно и беспричинно покинуть район с обильным кормом и устремиться в пустыню или в море и погибнуть там. "…Ни голодом, – пишет исследователь, – ни жаждой, ни нашествием естественных врагов нельзя объяснить, почему тучи саранчи вдруг поднимаются и перелетают на другое место".

Чем дальше мы отходим от человека, тем непонятнее, непостижимее предстает перед нами логика иных существ.

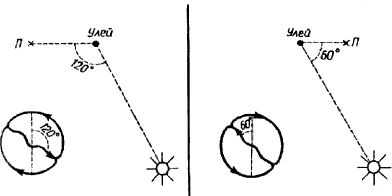

Некоторое время назад удалось расшифровать язык пчел. Не столько сам язык, сколько систему сигналов, посредством которых пчелы-разведчицы сообщают остальным, где, на каком расстоянии и под каким углом от солнца находится корм. Вернувшись в улей, пчела танцует, выписывая восьмерку. Направление восьмерки, как и скорость танца, несет ту информацию, которая воспринимается остальными. Но вот задачу усложнили. К корму вел теперь туннель, которому придавалась у-образная форма. Обычно пчелы летают по прямой. Ни эти обитатели улья, ни одно из предшествующих поколений не сталкивались с подобной ситуацией. Если язык пчел всего лишь набор стереотипных сигналов для стереотипных ситуаций, то разведчицы не смогут сообщить остальным об этом новом пути. Тем не менее это произошло. Информация была передана и была понята точно. Правда, в этом случае танец пчел не походил ни на какой другой, известный исследователям. Он оказался очень сложным, и расшифровать его не удалось.

Неужели расшифровать ДНК и узнать химический состав далеких галактик легче, чем найти подходы к иной, отличной от нашей логике? Правда, в случае с пчелами мы знаем хотя бы, о чем был танец (так как сами создали ситуацию). В других – мы не знаем даже этого. Таков "полуночный танец пчел". Для пчел танец – передача и обмен информацией, то же, что для нас – разговор. Но мы не можем даже предположить, что сообщают пчелы друг другу, когда часы в доме бьют двенадцать. Единственное, что мог констатировать исследователь: "в полночь танцы пчел беспорядочны и не указывают никакого направления". Пчелы возводят соты рядами, параллельно один другому. Пластинка воска – основа для строительства сота – была вставлена в улей не как остальные, а перпендикулярно им. Пчелы справились с задачей, они скрутили ее и поместили, как и остальные, параллельно. Но главное не это. "Они тянули пластинку в разные стороны в соответствии со сложными законами, которые нам еще не вполне ясны" – так подвел итог опыта экспериментатор.

"Не вполне ясны" даже не действия пчел, а нечто неизмеримо более важное – механические законы, которыми они руководствуются и которые оказываются приложимы к данной ситуации.

Такое же недоумение исследователей вызывает некая деталь в строительстве термитника: казалось бы, бессмысленная, она неизменно повторяется от сооружения к сооружению. У самого его основания термиты возводят ряд округлых столбов, удивительно правильной формы. Столбы эти ничего не поддерживают, не несут никакой функции. И это при том, что все сооружение, возводимое термитами, в высшей мере рационально – каждый компонент, каждый коридор его, камера или шахта служат определенной цели, строго функциональны.

Десять круглых столбов в основании термитника возвышаются, как десять знаков вопроса, поставленных подряд, один за другим.

Эра контактов?

Сближение и контакты человека и других обитателей Земли – в какой мере они возможны?

Первые попытки использовать дельфинов делаются уже сейчас, не ожидая, когда между ними и человеком будет установлен диалог. У побережья Калифорнии, на глубине 70 метров были воздвигнуты сооружения, напоминавшие декорации фильма об отдаленном будущем. В таких домах в грядущем люди будут обитать, возможно, на поверхности Луны или Марса. Сегодня сооружения эти были построены, чтобы человек мог жить в них на дне океана. Список подводных пловцов, участников эксперимента, возглавлял американский космонавт Карпентер. Замыкало список имя Таффи. Дельфин Таффи, как и другие члены группы, получал свой паек и честно его отрабатывал. Он подносил инструмент во время подводных экспериментов и ежедневно доставлял с поверхности почту.

То, что делал Таффи, носило экспериментальный характер. Известны, однако, факты, когда человек прибегает к помощи своих "братьев меньших" целенаправленно и постоянно.

Не так давно в прессе появилось сообщение об обезьяне-пастухе. В одной из деревень Юго-Западной Африки самка бабуина по кличке Ала уже не один год пасет доверенных ей коз.

Обезьяна, пасущая коз, представляется нам сегодня менее неожиданным явлением, чем, скажем, обезьяна, ухаживающая за больным. Но такие обезьяны-сиделки тоже уже есть. Правда, пока экспериментальные. Две обезьяны-капуцина были обучены элементарным действиям по уходу за больным. Одна из них в течение полугода ухаживала за человеком, парализованным в результате автомобильной катастрофы. По командам больного она кормила его, включала и выключала свет, приносила ему различные мелкие вещи, открывала и закрывала двери, ставила пластинки на проигрыватель и снимала их и т. д.

Использование обезьян человеком имеет свою традицию. Бабуинов можно видеть на древнеегипетских фресках, изображающих сцены работы. Если верить этим рисункам, в Египте в дни, отстоящие от нас на 4000 лет, бабуины собирали людям финики и пальмовые листья. Вполне возможно, так и было, тем более что в наше время в Малайе и на Суматре этим делом заставляют заниматься макак. Владельцы обвязывают их веревкой и запускают на высокие пальмы – собирать кокосовые орехи.

Дельфин Таффи, о котором говорилось выше, впоследствии тоже получил "настоящую работу": ему было доверено разыскивать на дне дорогие телемеханические устройства, которые падали в море во время запуска ракет. За четыре месяца Таффи сэкономил 70 000 долларов.

Должно ли другие существа вознаграждать за работу, как это делается в отношении человека? Очевидно, это было бы справедливо. Будет ли, однако, такая справедливость во благо?