И на этом возможности перпендикулярной записи будут исчерпаны. Отметим, что именно необъятная единичная емкость устройства в сочетании с экстремально низкой ценой каждого гигабайта (в дисках емкостью 3 Тбайта – не более 5 центов за гигабайт) и позволяет капризным и сложным по устройству магнитным носителям не только выживать, но и продолжать доминировать в качестве устройства долговременной компьютерной памяти. И они имеют шанс сохранить это доминирование еще надолго: Toshiba, в частности, сообщила о скором открытии двух исследовательских центров, где вместе с TDK и Showa Denko будет разрабатывать новые технологии. Это может быть термомагнитная запись (HAMR, от Heat Assistant Magnetic Recording, магнитная запись с помощью тепла), когда к обычным головкам добавляется лазер, точечно прогревающий носитель со специальным покрытием в месте записи, или запись методом упорядоченного битового массива данных (bit-patterned media). Уже изготовленный прототип по последней из этих технологий имеет плотность записи 2,5 Тбит/кв. дюйм, т. е. 10-терабитовые диски уже не за горами.

Основное изменение, которым отмечены последние годы, кроме увеличения емкости дисков – практически все выпускаемые жесткие диски сегодня имеют интерфейс Serial ATA (SATA). Windows Vista и "семерка" распознают его "от рождения", а о том, как с ним справляться при установке Windows XP, мы поговорим в главе 8 "Установка Windows". Изменились и разъемы подключения – как интерфейсный, так и разъем питания, потому вставить новый диск в старый компьютер (выпуска примерно до 2006 года) не получится.

О надежности жестких дисков ходят разноречивые сведения, но истина заключается в том, что серьезных независимых исследований этого вопроса просто никто не проводил или, по крайней мере, не публиковал результаты в общедоступных СМИ. Единственное найденное мной квалифицированное исследование, результаты которого, кстати, серьезно расходятся с данными производителей дисков, проводилось в 2007 году учеными из университета Карнеги – Меллона. По их данным, среднее время наработки на отказ (mean-time before failure, MTBF), завышается производителями приблизительно в 15 раз, и в среднем (по всем исследованным моделям всех производителей) не превышает 5–7 лет. Причем ожидаемо ярко выражены два пика интенсивности отказов: в течение первого года работы, а также после седьмого. Как выяснилось, характер нагрузки, формируемой спецификой приложений, не оказывает заметного влияния на MTBF.

Более того, вопреки рекомендациям производителей, одинаковые показатели надежности наблюдаются как у дисков, обеспеченных хорошим охлаждением, так и у работающих при повышенных температурах (что, конечно же, не означает возможности греть диски до любой произвольной температуры, потому в этом вопросе лучше все-таки полагаться на рекомендации производителей). Еще одним неожиданным и неприятным для производителей результатом исследования было то, что и ориентированные на массовый рынок жесткие диски с интерфейсами PATA/SATA и позиционируемые как не только высокопроизводительные, но и как обладающие повышенной надежностью накопители с интерфейсами SCST, SAS или Fiber Channel, в действительности демонстрируют сходные показатели MTBF.

Какие практические выводы можно сделать из такого исследования? Во-первых, ничего катастрофического ученые не обнаружили: 5–7 лет вполне приемлемое время жизни для диска. Жесткий диск более этого срока в домашнем или офисном компьютере и не живет – либо устаревает и выбрасывается компьютер, либо, как минимум, переполняется и заменяется диск.

Во-вторых, диски следует для надежности дублировать – так можно застраховаться и от первого пика отказов (в начале эксплуатации), и от постепенного старения в конце срока службы. Самым надежным способом резервирования будет организация дискового массива (RATD1), о котором – во врезке Что такое RAID и зачем он нужен? далее. Однако совершенно необязательно строить дисковые массивы на каждом компьютере (к тому же, на ноутбуках их и не построишь). Чтобы уберечься от сбоя диска, достаточно иметь отдельный диск (обычный, не объединенный в массив) на том же или на другом компьютере, на который регулярно "сливается" архив рабочего диска. То, как это лучше сделать практически, мы обсудим в главе 11 "Ремонт Windows".

Что такое RAID и зачем он нужен?

RAID (redundant array of independent disks, избыточный массив независимых жёстких дисков) – несколько дисков, соединенных друг с другом, управляемых специальным RAID-контроллером и воспринимаемых внешней системой как единое целое. Еще не так давно такой контроллер обошелся бы в приличные деньги, но сейчас большинство материнских плат с SATA-интерфейсом имеют встроенные функции RAID-контроллера.

Для домашнего пользователя имеет смысл лишь конфигурация RAID1 – так называемый зеркальный дисковый массив, когда данные дублируются на двух дисках параллельно. То есть, например, два диска по 500 Гбайт, объединенные в RAID1, будут выглядеть для системы, как один диск 500 Гбайт. Какой смысл в такой конфигурации? Вероятность выхода из строя сразу двух дисков равна произведению вероятностей отказа каждого диска. Таким образом, вдвое переплатив, вы во много раз увеличиваете надёжность – RAID1 работает до тех пор, пока функционирует хотя бы один диск в массиве. Неисправный диск при этом можно заменить, даже не выключая компьютера (хотя я бы не посоветовал заниматься такими экспериментами на домашнем ПК).

Другой распространенный вариант – RAID0, сам по себе большого смысла для домашнего пользователя он не имеет. Там диски просто объединяются, за счет чего увеличивается скорость записи, зато надежность, наоборот, резко падает. Можно объединить преимущества обоих способов (когда два RAID1 объединяются в RAID0), но это потребует четырех дисков, и в результате конфигурация получается чересчур дорогой и громоздкой – дешевле обойдется просто приобрести диски побольше.

Я настоятельно советую где-то в домашней сети обязательно иметь один RAID1 – для хранения резервных копий. Необязательно это должен быть настольный компьютер – куда удобнее иметь RAID в общем сетевом файловом хранилище (NAS). Они специально рассчитаны на создание именно дисковых массивов, и ничего специально настраивать вам не придется – просто попросить продавца прямо в магазине вставить туда диски и сразу отформатировать их (подробнее о NAS см. в разд. 11.2 "Создание резервных копий системы").

Устанавливать диски лучше не вплотную друг к другу, а чтобы между ними в корзине оставался свободный отсек (поэтому мы и рекомендовали покупать корпуса на размер больше, чем надо). Крепить диски обязательно всеми четырьмя положенными винтами – в противном случае диск может в процессе работы вибрировать, входя в резонанс со стенкой корпуса. Следует следить и за качеством крепления CD-привода – он будет вибрировать неизбежно (из-за всегда имеющейся некоторой несбалансированности оптических дисков), и плохо, когда его вибрация передается на жесткие диски.

В настройках энергосбережения Windows среди прочих есть пункт "отключение дисков". Так вот, я был рад узнать из статьи одного специалиста по ремонту компьютеров, что ремонтники, оказывается, полностью поддерживают мою позицию по этому вопросу – диски лучше не отключать вовсе, чем отключать их каждые пятнадцать минут. Более того, в рекомендациях этого специалиста так и сказано: "если у Вас есть возможность – не выключайте Ваш ПК вообще". В главе 8 "Установка Windows", в разговоре о настройках Windows, мы еще вернемся к этому вопросу подробнее.

Десятилетие назад были распространены мобильные рэки – специальные корзины, вставляющиеся в стандартный пятидюймовый отсек, которые позволяли быстро подключать жесткие диски к компьютеру, используя их как переносное хранилище информации (по понятным причинам такие устройства были очень распространены среди тех, кто занимался обработкой видео). Сейчас имеется достаточный выбор мобильных носителей информации большой емкости, куда более удобных, компактных и надежных (например, упомянутые рэки редко когда удавалось запустить в режиме горячего подключения, а флэш-накопители это позволяли делать с самого начала). Так что жесткие диски в качестве мобильных носителей использовать ныне решительно не рекомендуется – как, собственно, не рекомендовалось и ранее, просто выбора не было. Жесткие диски, особенно десктопные (в форм-факторе 3,5 дюйма), очень не любят перемещений – от сотрясения, ударов и вибрации, сопровождающих перемещение, они быстро выйдут из строя. А механическое воздействие (даже резкий поворот) во время работы гарантированно портит жесткий диск.

И если средства вам позволяют, мой совет при первой же возможности перейти на твердотельные жесткие диски, о которых мы будем говорить в главе 4. Сменные носители. К сожалению, они не только принципиально дороже обычных, но и имеют примерно на порядок меньшую максимальную емкость – во всем остальном они решительно превосходят магнитные носители, история которых уже перевалила за полвека.

1.6. Память

О различных типах памяти мы упоминали при разговоре о чипсетах, а здесь кратко обобщим сказанное и познакомимся с различными типами памяти. Выбирать тип памяти, вам, как правило, не приходится – он обуславливается чипсетом, а тот, в свою очередь, – типом процессора. Тем не менее, знать хотя бы в общих чертах, что же вам подсовывают, следует, и изучением этого вопроса мы сейчас займемся.

1.6.1. Как устроена оперативная память ПК?

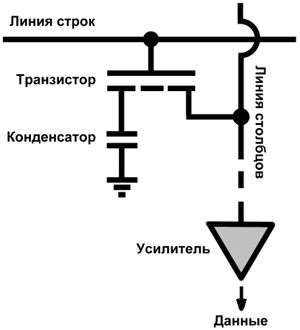

Как вы можете убедиться, взглянув на рис. 1.6, элементарная ячейка динамической памяти (DRAM) устроена крайне просто – схема состоит из одного транзистора и одного конденсатора. Конденсатор на схеме выглядит маленьким, но на самом деле занимает места раза в четыре больше транзистора, только, в основном, в глубине кристалла. Потому ячейки DRAM можно сделать очень малых размеров, а, следовательно, упаковать их много на один кристалл, не теряя быстродействия. Отсюда и распространенность DRAM в качестве компьютерных ОЗУ. За такую простоту и компактность приходится расплачиваться необходимостью постоянной регенерации содержимого – ввиду микроскопических размеров и, соответственно, емкости конденсатора, в ячейке DRAM записанная информация хранится всего лишь десятые-сотые доли секунды.

Рис. 1.6. Схема элементарной ячейки DRAM

В первых образцах персональных компьютеров регенерацией памяти ведал специальный служебный канал системного таймера, который подавал сигнал регенерации каждые 15 мкс на 1/256 часть массива памяти, примерно за 3,8 мс восстанавливая весь доступный объем. Такое решение неудобно и опасно – во-первых, регенерация всей памяти занимает много времени, в течение которого ПК неработоспособен; во-вторых, любая зловредная программа может попросту остановить системный таймер, отчего компьютер уже через несколько миллисекунд обязан впасть в полный ступор. И все современные микросхемы DRAM занимаются восстановлением данных самостоятельно, да еще и так, чтобы не мешать основной задаче, – процессам чтения/записи.

1.6.2. Типы памяти

В настоящее время существует много усовершенствованных модификаций базового типа DRAM, показанного на рис. 1.6. Главное усовершенствование в динамическую память было внесено в начале 1990-х, когда появилась SDRAM (синхронная DRAM). В такой памяти ответ на поступившую команду появляется не сразу (точнее, с неопределенной задержкой, обусловленной быстродействием внутренних схем памяти, иными словами – асинхронно), а лишь с фронтом определенного тактового сигнала, отстоящего от начала команды на строго заданное число тактов. Это позволило точно синхронизировать работу памяти с работой процессора и упорядочить процесс обмена.

Следующим этапом было появление DDR SDRAM (Double Data Rate, с удвоенной скоростью передачи данных). При использовании DDR SDRAM достигается удвоенная скорость работы за счёт считывания команд и данных не только по фронту, как в SDRAM, но и по спаду тактового сигнала. Таким образом, при работе DDR на частоте 100 МГц мы получим эффективную частоту обмена данными 200 МГц. Для DDR SDRAM впервые появились чипсеты, которые позволяли использовать модули памяти в двухканальном, а некоторые чипсеты – и в четырёхканальном режиме. Для работы памяти в двухканальном режиме требуется 2 (или 4) модуля памяти – с тех пор это требование стало общим для всех материнских плат.

В настоящее время простая DDR SDRAM практически вытеснена следующими поколениями: DDR2 и DDR3. Как и DDR SDRAM, DDR2 SDRAM использует передачу данных по обоим срезам тактового сигнала, но отличается вдвое большей частотой работы шины, по которой данные передаются в буфер микросхемы памяти. DDR2 не является обратно совместимой с DDR, для нее нужны специальные контроллеры и число контактов модуля тоже отличается. Потому при покупке нового компьютера память от старого компьютера, скорее всего, придется выбросить (некоторые продавцы на рынках принимают или обменивают такую память на новые типы с доплатой).

Следующее поколение, DDR3 SDRAM, системотехнически не отличается от DDR2, но имеет иные электрические параметры (в частности, сниженное до 1,5 В напряжение питания, в сравнении с 1,8 В для DDR2 и 2,5 В для DDR). Поэтому они также несовместимы с предыдущими поколениями памяти. Иногда еще можно встретить материнские платы, в которых допускается установка либо DDR2, либо DDR3 – на выбор, для чего предусмотрены разные группы разъемов. С 2013 года ожидается появление следующего поколения – DDR4 SDRAM, которая будет поддерживать частоту работы от 2133 до 4266 МГц.

О разнице в обозначениях системной шины Intel и AMD

Кроме типа, модули памяти отличаются скоростью работы, и нередко в этом вопросе разобраться очень сложно. В начале главы мы уже отмечали разницу в обозначениях системной шины Intel и AMD, расскажем о ней подробнее. Быстродействие памяти может указываться в величинах эффективной тактовой частоты системной шины: DDR2-800, к примеру, имеет эффективную частоту 800 МГц, хотя сама по себе частота системной шины для нее 400 МГц, а частота, на которой работает память, – вообще 200 МГц. Иногда пользователя запутывают еще больше, указывая максимально возможную скорость передачи данных (такая маркировка начинается с букв PC) – например, модуль памяти на основе DDR2-800 тогда будет называться PC2-6400 (если последнее число поделить на 8, то как раз получится эффективная частота, – процессоры AMD и маркируются примерно таким же образом вместо частоты системной шины). Потому следует очень внимательно смотреть на тип, скорость работы и количество модулей памяти, рекомендуемые для данного процессора, и стараться в этом вопросе не экспериментировать. Один модуль DDR2 объемом 4 гигабайта не заменит двух модулей по 2 гигабайта каждый – может так случиться, что в этом случае материнская плата с данным процессором вовсе не заработает.

В заключение этого краткого обзора памяти приведем рекомендацию, которую часто повторяют специалисты: что лучше, 4 модуля по 1 Гбайт памяти или 2 модуля по 2 Гбайт? Второй вариант предпочтительнее (и, кстати, выгоднее по цене), потому что, чем меньше плат памяти, тем легче их синхронизировать, меньше нагрузка на контроллер памяти, и работа вашего ПК будет стабильнее.

1.7. Применение и особенности мобильных ПК

В недалеком прошлом, всего лет пятнадцать назад, существовало всего две разновидности персональных компьютеров: настольные (десктопы) и переносные (ноутбуки или лэптопы, что в переводе значит "наколенные"). Слабые попытки (например, фирмы Apple в их карманном компьютере Newton) соорудить что-нибудь более компактное, чем ноутбук, разбивались о дороговизну комплектующих – дисплеев и памяти, об отсутствие малопотребляющих и емких накопителей долговременного хранения информации, о примитивность и малое быстродействие внешних интерфейсов, особенно беспроводных. И лишь с появлением устройств флэш-памяти, дешевых беспроводных интерфейсов Wi-Fi и Bluetooth, доступных технологий передачи данных по сотовым сетям, усовершенствованием дисплейных технологий и прочих "плодов прогресса", карманные ПК стали быстро развиваться и совершенствоваться.

Подешевели и ноутбуки – в США количество проданных ноутбуков обогнало количество настольных компьютеров еще в 2005 году, в России ноутбуки резко вырвались вперед в 2010 году, сразу заняв 62 % рынка среди всех "больших" компьютеров. Сейчас типовой компьютерный пользователь имеет настольный компьютер дома (обычно в коллективно-семейном пользовании) и к нему ноутбук для личных и рабочих нужд. Те, кто имеет стационарный компьютер на рабочем месте, обычно дополняют его коммуникатором или нетбуком для мобильности, а самые "продвинутые" – планшетом, вроде iPad или Samsung Galaxy Tab.

Автор этих строк знает одного довольно высокопоставленного менеджера (генерального директора областной компании-оператора сотовой связи), который в личном пользовании имеет лишь коммуникатор и нетбук, перекрывающие почти все его потребности по функциональности компьютерной техники и всегда находящиеся при нем. Коммуникатор служит для оперативной связи и быстрого доступа к электронной почте и мессенджерам, а нетбук – для обстоятельных ответов на послания, финансовых операций и интернет-серфинга. "Большие" компьютеры у этого господина тоже, конечно, имеются, но используются куда менее интенсивно – домашний стационарный предназначен для крупных работ, а в офисе с ним в основном управляется секретарша.

Основной выбор у пользователя в том, какие компьютеры предпочесть – условно говоря, громоздкий десктоп против компактного нетбука или планшета – проходит по водоразделу потребление/производство информации. Если у пользователя доминирует потребление, т. е. его основные занятия: серфинг по Интернету, просмотр видео, получение сообщений от партнеров по социальным сетям, то планшет для него – идеальный выбор. Компания DisplaySearch утверждает, что если в 2010 году во всем мире планшетных ПК было продано меньше, чем нетбуков, то по итогам 2011 года продажи планшетников превысят продажи нетбуков в два раза. Характерно, что, согласно опросу Mail.ru, еще в 2009 году лишь 11 % россиян вообще знали, что такое планшетный компьютер, но уже к концу 2010 года количество осведомленных выросло до 93 %. Причину такого успеха следует усматривать в появлении Apple iPad, который, по выражению представителя фирмы Acer Глеба Мишина, "появился в нужное время, когда распространение получили современные средства связи, прежде всего сотовая связь третьего поколения, т. е. когда у мобильного пользователя появилась возможность быстро получать большие объемы цифровой информации и обмениваться ею".