Известковый и известково-гипсовый растворы

Раствор приготовляют чаще всего из известкового теста, песка и воды, количество которой зависит от густоты раствора. Применяют его в основном для кладки фундамента под печи и трубы выше кровли. Для придания прочности в него добавляют цемент, а для быстроты схватывания - гипс (в основном в штукатурных работах).

Чем лучше известковое тесто, тем выше качество раствора, и наоборот. Поэтому комовую известь-кипелку гасят, заливая ее водой и выдерживая в творильных ямах нужное время. От умения гасить зависит ее качество и максимальный выход известкового теста.

Гасить известь лучше всего в ящике (удобнее перемешивать), чем в бочке. Сливать гашеную известь следует в любую посуду, но лучше в вырытую в земле так называемую творильную яму. Ее лучше всего обшить досками. Там она может храниться длительное время (десятками лет), если ее засыпать сверху землей слоем не тоньше 500 мм. Чем больше она хранится, тем выше качество, но только без доступа воздуха. Сливать известь надо через сито с ячейками не менее 5x5 мм.

Быстрогасящуюся известь гасят так. Сперва наливают в гасильный ящик воду, примерно на половину его высоты. Заполняют известью в несколько приемов, равномерно распределяя ее в ящике. При появлении паров воды ее интенсивно перемешивают, разбивая при этом отдельные куски и добавляя воду до тех пор, пока не прекратится выделение пара. В загашенную известь добавляют столько воды, чтобы получить однородное известковое молоко, и оставляют на некоторое время, чтобы погасились оставшиеся кусочки. Затем все перемешивают и процеживают через сито в посуду или творильную яму.

Для гашения среднегасящейся извести в гасильный ящик сперва насыпают известь-кипелку на /4 его высоты, заливают водой до половины слоя насыпанной извести. При появлении паров воды начинают перемешивать известь с одновременным разбиванием кусков, добавлением воды небольшими порциями, чтобы предупредить высыхание и перегорание извести. После прекращения выделения пара добавляют воду, все тщательно перемешивают и полученное известковое молоко через некоторое время сливают через сито в посуду или творильную яму.

Медленногасящуюся известь сперва насыпают в гасильный ящик на /4 его высоты, увлажняют небольшим количеством воды и выдерживают до тех пор, пока в извести появятся трещины и другие признаки гашения. После этого небольшими порциями воды поливают известь, соблюдая при этом осторожность, чтобы не охладить начавшую гаситься известь. По мере гашения небольшими порциями добавляют воду и перемешивают. После гашения известь разбавляют водой до густоты известкового молока, немного выдерживают и сливают через сито для хранения.

В холодное время года медленногасящуюся известь для ускорения гашения надо заливать горячей водой.

Остатки непогасившейся извести складывают в отдельную посуду и заливают водой, оставляя на некоторое время; часть ее может погаситься.

Гашеную известь рекомендуется выдержать не менее месяца и только после этого применять в дело. Чем больше выдерживается известковое тесто, тем выше его качество.

Приготовляют раствор так. Известковое тесто процеживают через частое сито с отверстиями не реже 3х3 мм. Через него же просеивают и песок. Если тесто очень густое, то его предварительно размешивают с добавлением воды. В известковое тесто добавляют песок и все тщательно перемешивают до однородного состояния. Густоту раствора регулируют добавлением воды. Количество песка зависит от качества извести. На одну объемную часть известкового теста добавляют от 0,5 до 5 объемных частей песка, чаще всего две-три части, что зависит от ее жирности. Тощий раствор не имеет прочности, жирный сильно растрескивается. Самый лучший - это нормальный по жирности, который определяют следующим способом.

Раствор перемешивают остроганным веслом в течение 2–3 мин, затем весло вынимают. Если раствор к веслу не прилип, а только испачкал его, значит, он тощий; если раствор прилип местами в виде отдельных сгустков или покрыл весло слоем в 2–3 мм, значит, он нормальной жирности; если же много прилипло раствора (толстым слоем), значит, он жирный. В тощие растворы необходимо добавлять известковое тесто, а в жирные - песок. Известковые растворы можно хранить несколько суток.

Известково-гипсовый раствор в основном применяют для отделки или оштукатуривания поверхностей печей. Приготовляют из известкового раствора и гипса, который ускоряет схватывание и повышает прочность известкового раствора.

Кроме известково-гипсовых в отделке печей применяют также и другие составы растворов, о которых будет сказано в соответствующем разделе.

Цементный раствор

Раствор приготовляют из цемента, песка и воды. Он самый прочный, твердеет на воздухе и в воде. В печных работах применяют для кладки фундаментов в сырых местах или грунтах, насыщенных водой, а также для кладки труб выше кровли. Он быстро схватывается (начало схватывания - 45 мин, конец схватывания - не позднее 12 ч). Применять его следует не позднее часа с момента приготовления; при более длительных сроках он снижает свою прочность. Марка или прочность раствора на сжатие бывает разная и зависит от количества составляющих и марки цемента. Составы раствора - 1:1; 1:1,5; 1:2; 1:2,5; 1:3; 1:3,5; 1:4; 1:4,5; 1:5; 1:5,5 и 1:6.

Приготовляют раствор так. Просеивают цемент и песок на сите с отверстиями 3х3 мм, отмеривают их объемными дозами. Нужное количество песка насыпают грядкой и сверху посыпают цементом. Все тщательно перемешивают (гарцуют) до полной однородности, а иногда дополнительно просеивают через сито. Получают сухую смесь, которую затворяют водой до нужной густоты. Не следует приготовлять много смеси, так как от длительного хранения цемент с сырым песком перегорает и снижает свою прочность.

Сложный раствор приготовляют из двух вяжущих и одного заполнителя: обычно цемента, известкового теста, песка и воды. Применяют для кладки фундаментов во влажном грунте и труб выше кровли. Раствор может быть различных составов. Например, на одну часть цемента берут от одной до трех частей известкового теста и от шести до пятнадцати частей песка. Конечно, могут быть и другие составы по объему.

Раствор приготовляют разными способами. В одном случае сперва из цемента и песка приготовляют сухую смесь. Затем известковое тесто разводят водой до густоты сметаны. Все эти материалы отмеривают точными объемными дозами. В разведенное известковое тесто добавляют приготовленную порцию цементной смеси, все тщательно перемешивают и, если надо, для получения раствора нужной густоты добавляют воду и еще раз перемешивают.

В другом случае из отмеренного количества песка и известкового теста приготовляют раствор, насыпают в него отмеренную порцию цемента и все тщательно перемешивают. Можно цемент предварительно смешать с водой до сметанообразного состояния. Воду добавляют в нужном количестве для получения раствора надлежащей густоты.

Этот раствор пластичнее цементного, ниже по прочности и его необходимо приготовлять в таком количестве, чтобы употребить в дело за один час с момента приготовления.

Изготовление кирпича-сырца

Печи до трубы можно класть из кирпича-сырца. Состав глиняного раствора для его изготовления подбирают по ранее описанным методам, то есть дву-трехкратным раздавливанием шарика и растягиванием и сгибанием жгутика. В процессе подборки приходится смешивать два или три вида глины с различной пластичностью или с добавлением в нее песка определенной дозы, которую отмеривают ведром, корытом или носилками. Все компоненты необходимо тщательно перемешать, лучше в сухом состоянии. Перемешанные материалы поливают водой. Для этого в насыпанной глине устраивают посередине бороздку, наливают туда воду и затем перемешивают. Количество воды зависит от влажности глины и ее пластичности. Если работу выполняют весной из свежевынутых материалов, то воды требуется меньше, летом больше. От правильно подобранной смеси, ее перемешивания, необходимого количества воды зависит и прочность сырца.

Увлажнение глины перед самой формовкой приводит к ее неравномерному насыщению водой, то есть к увеличению брака сырца. Чтобы глиняная смесь для формовки была однородна, хорошо увлажнена и тем самым подготовлена для работы, ее следует увлажнять минимум за 10–12 ч до смешивания. Чем больше времени глина увлажняется, тем выше качество сырца, и наоборот. Глину можно сначала размешивать лопатой, затем разминать трамбовкой и мять ногами.

Толщина глиняного слоя должна быть не более 10 см, что дает возможность хорошо ее перемешать. Для изготовления тысячи штук кирпича необходимо приготовить примерно 2,5 куб. м глины. В процессе приготовления глины все камни и другие включения удаляют. Весьма опасными включениями в глине являются зерна известняка. При топке печи этот известняк обжигается и превращается в известь-кипелку. В случае попадания на известь-кипелку воды она начинает гаситься, образуя дутики и трещины в кирпиче, и кладка печи разрушается. Глина считается пригодной, если она содержит известняка не более 10 % с размерами зерен не крупнее 2–3 мм.

Определение наличия известняка в глине требует знаний, так как приходится взятую пробу глины размачивать в воде, отмучивать известняк, отбирать его и взвешивать. Чтобы в глине было меньше посторонних примесей, ее заготавливают с осени и оставляют в грядах для вымораживания. Глина в грядах, намокая и замерзая, улучшает свои свойства, а примеси при этом разрушаются и остаются в минимальном количестве. Если глину заготавливать не за год, а за два, то качество ее намного улучшается по сравнению с годичным вылеживанием в грядах.

Подготовленная глина хорошо формуется и может быть тут же применена в дело. Намного лучше она формуется, если ее после приготовления укрыть мокрыми рогожами и дать полежать 10–12 ч (лучше ее приготовить на ночь). Сырец, изготовленный из вылежанной глины после формовки, приобретает гладкую поверхность и сохраняет ровные края. Глина при этом не прилипает к форме, а сырец сушится значительно лучше. Все это подтверждает, что обработка и подготовка глиняной смеси для изготовления сырца играют существенную роль.

После приготовления глины можно приступить к изготовлению сырца. Но следует помнить, что глина дает в процессе сушки большую усадку и изделия уменьшаются в размере. Допускается сжимаемость глины от 6 до 10 %. Таким образом, если изготовить из глины кирпич длиной 250 мм, то, высыхая, он уменьшается на 25 мм. Чтобы этого не произошло, глину проверяют на сжимаемость и заготовляют форму для выработки сырца кирпича такого размера, чтобы после сушки он имел стандартные размеры 250х120х65 мм.

Подобрав состав раствора на сжимаемость, из него приготовляют пластичную, легко формируемую массу, из которой изготовляют шесть образцов-кубиков размером 200х200х200 мм. На поверхности каждого кубика по диагонали прочерчивают крест-накрест две линии длиной 100 мм и шириной 5 мм. Кубики сушат в течение восьми - десяти суток в помещении без сквозных ветров, а затем измеряют проведенные линии. Если длина линий сократилась на 10 мм, глина считается пригодной для изготовления кирпича. Сжимаемость глины допустима от 6 до 10 %. Чем меньше сжимаемость, тем лучше, и наоборот. Таким образом, в зависимости от сжимаемости глины и делают форму для изготовления кирпича (табл. 1).

Таблица 1.Размеры форм в зависимости от сжимаемости глины, мм

| Сжимаемость, % | Длина | Ширина | Глубина |

|---|---|---|---|

| 5,0 | 263,0 | 125,0 | 68,4 |

| 5,5 | 264,0 | 126,0 | 68,7 |

| 6,0 | 265,0 | 127,0 | 69,2 |

| 6,5 | 267,0 | 127,0 | 69,3 |

| 7,0 | 268,0 | 128,0 | 69,8 |

| 7,5 | 270,0 | 129,0 | 70,2 |

| 8,0 | 271,0 | 130,0 | 70,6 |

| 8,5 | 273,0 | 135,0 | 71,0 |

| 9,0 | 274,0 | 131,0 | 71,4 |

| 9,5 | 276,0 | 131,5 | 71,4 |

| 10,0 | 277,0 | 132,0 | 72,2 |

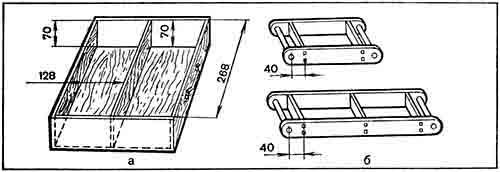

Определив по таблице сжимаемость глиняного раствора, приступают к изготовлению форм. Они бывают одинарные и двойные, с дном или без дна (рис. 3).

Рис. 3. Формы для изготовления кирпича:

Формы изготовляют из строганых досок толщиной от 20 до 25 мм на гвоздях или шипах, но очень прочно. Для форм без дна желательно устроить поддоны, то есть доски нужной ширины, длиной на 50–60 мм больше длины формы. Для формовки сырца форму предварительно ставят на поддон.

Для работы необходим стол, рядом с которым ставят корыто (ящик) или кадку с мелким просеянным песком, который необходим для опудривания форм. Из опудренной формы легко вываливается сырец. Рядом на верстаке или столе находится для работы глина нужной пластичности, которая должна быть влажностью от 20 до 25 %. Меньшее количество влаги нежелательно, так как глину приходится дополнительно уплотнять.

До начала формовки сухую форму и поддоны смачивают водой, удаляют ее излишки и посыпают песком (опудривают). К сухим стенкам песок не пристает. Форму укладывают на поддон, берут руками большой ком глины и с силой бросают его в форму. Правильно подобранная глина при этом хорошо заполняет форму. Уплотнив глину, срезают ее излишки скребком или куском доски. Затем форму с поддоном относят на сушильную площадку, осторожно опрокидывают, вываливая отформованный сырец плашмя, и оставляют для просушки.

При укладке сырец ставят друг от друга на расстоянии не более 30 мм. Большее расстояние приводит к интенсивной сушке с образованием трещин.

Поэтому, как только сырец немного подсохнет (через 6–8 ч), его перевертывают и ставят на ребро, исправляют его плоскости и кромки, а затем во избежание появления трещин от неравномерной сушки его время от времени перевертывают на все стороны.

Площадку для сушки сырца готовят заранее. Ее устраивают на высоком месте, чтобы она не заливалась дождевой водой, выравнивают, посыпают слоем песка, который надо хорошо разравнять. Лучше устроить навес, а под ним стеллажи, подняв их от уровня земли не менее 500 мм. Доски стеллажей посыпают песком, разравнивают его и на него укладывают сырец. Освобождаемые от сырца формы вторично водой не смачивают, они влажные и к ним хорошо прилипает песок в процессе опудривания.

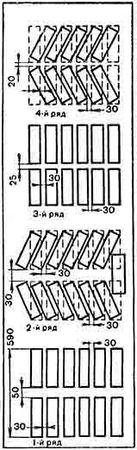

Просушив сырец до такой степени, пока он не станет жестким и не будет прилипать друг к другу, его укладывают в штабеля, ставя на ребро. Над штабелями следует устроить навес. На рисунке 4 показано четыре ряда укладки сырца. Последующие ряды укладывают в такой же очередности. Пятый ряд кладут, как первый, но только расстояние между рядами оставляют 15 мм, шестой ряд, как второй, с расстоянием между рядами 10 мм, седьмой ряд, как третий, с расстоянием между рядами 5 мм и т. д. Штабеля рекомендуется ставить высотой не более 1 м.

Рис. 4. Схема укладки кирпича для сушки

При правильной сушке брак не превышает 3 %. Большие потери сырца бывают при длительных ливневых дождях, когда штабеля открыты. В штабелях сырец досушивается до влажности 6–8 %.

Из сырца выкладывают русские печи, а под и иногда и свод - из обожженного кирпича. Обжиг кирпича требует соответствующих знаний, при отсутствии их чаще всего получается бракованный кирпич.

Печные приборы

Для отопительных печей и кухонных очагов (плит) необходимы печные приборы (гарнитура), обеспечивающие нормальную работу печей и уход за ними.

Печные приборы - это готовые металлические изделия: топочные, поддувальные и другие дверки, колосниковые решетки, колосники, дымовые задвижки, печные вьюшки, чугунные плиты, заслонки, духовые шкафы, водогрейные коробки и др.

Чугунные приборы более прочны, не прогорают, не ржавеют, меньше коробятся от высокой температуры и служат более длительное время.

Дверки и задвижки, а также вьюшки должны хорошо закрываться. Наиболее плотно закрываются герметические дверки. Дверки и ручки должны иметь плавный ход, без заедания, движок задвижек свободно перемещаться в пазах рамок.

Все печные приборы изготовляют по республиканским стандартам (РСТ), которые имеют свои размеры и сортимент. Например, по РСТ РСФСР 556-76 плиты чугунные цельные, с одной конфоркой изготовляют двух типов: длиной 210 мм и шириной 280 и 340 мм, а по РСТ УССР 1062-71 плиты с одной конфоркой изготовляют трех типов; длиной 470, 620 и 666 мм, соответственно шириной 270, 420 и 460 мм и т. д.

Некоторые приборы иногда приходится изготовлять застройщикам из соответствующей стали. Чаще всего это духовые шкафы, водогрейные коробки, заслонки, самоварники, коробочки для чисток, иногда и дверки.

Все рассматриваемые ниже приборы по своим размерам даются по РСТ РСФСР 556-76.

Дверки и полудверки подразделяются на топочные, поддувальные, прочистные и вьюшечные (рис. 5).

Топочные дверки служат для закрывания печи, загрузки топлива в печь и его перемешивания - шуровки при горении. В печах, не имеющих поддувала, топочные дверки используют для регулировки подаваемого в топливник воздуха, необходимого для горения топлива.

Каждая дверка состоит из рамки и полотна. Полотно крепят на двух петлях к рамке и закрывают ручкой за крючок, прикрепленный к рамке. Рамку любой дверки нужно прочно крепить в кладке печи. Изготовляют такие дверки обыкновенными и герметическими.

Обыкновенные дверки (рис. 5, а) изготовляют из чугуна или стали. Между полотном и рамкой возможны зазоры.