Парусный спорт - один из тех немногочисленных видов спорта, занимаясь которым человек не только соревнуется в мастерстве с другими яхтсменами, но и сталкивается лицом к лицу с силами природы. В борьбе со стихией спортсмен развивается физически, становится выносливым и закаленным. Плавания на яхтах, будь то гонка или крейсерское плавание, как и занятия, например, альпинизмом или планерным спортом, способствуют воспитанию таких черт характера, как смелость и решительность, находчивость и инициатива, воля к победе. В парусном спорте особенно ярко проявляются черты коллективизма, так как если в яхтенном экипаже нет сплоченности, гонка наверняка закончится поражением. Поэтому в каждом яхтсмене, от матроса до капитана яхты, должны быть развиты чувства личной ответственности, разумной и строгой дисциплины, подлинного товарищества и взаимопомощи. Велико и прикладное значение парусного спорта. Наряду с высокими физическими и моральными качествами каждый яхтсмен, в зависимости от своей квалификации, непременно должен обладать комплексом специальных знаний, быть хорошо подготовленным к грамотному и умелому управлению яхтой при любой погоде, к содержанию судна и его вооружения в хорошем состоянии.

Книга является вторым, в значительной степени переработанным и дополненным изданием книги "Школа яхтенного рулевого", вышедшей в свет в 1967 г. Переработка произведена с учетом критических замечаний и пожеланий, полученных авторами от ряда тренеров и преподавателей парусного спорта, а также от отдельных яхтсменов. Учебный материал, содержащийся в книге, изложен в соответствии с действующими программами для подготовки яхтенных рулевых, до рулевого 1 класса включительно.

Содержание:

От авторов 1

Введение 1

Что такое парусный спорт? 4

Классификация парусных яхт 4

Устройство и вооружение яхты 10

Такелажные работы 17

Судовые работы 23

Основы теории парусной яхты 27

Управление яхтой в различных условиях плавания 34

Основные правила управления яхтой 38

Особые случаи плавания 48

Аварии и их ликвидация 51

Буксировка 52

Оказание помощи судну, терпящему бедствие 53

Яхта на мели 54

Правила плавания и связи. Правила предупреждения столкновения судов на море 54

Флаг на яхте и правила его несения 59

Что читать яхтенному рулевому 59

Приложение 59

Примечания 60

Н. В. Григорьев, Д. Н. Коровельский, Е. П. Леонтьев

Школа яхтенного рулевого

От авторов

Невозможно точно установить, когда и кем изобретен парус. Но совершенно очевидно, что парус - это целая эпоха в истории человечества, изобретение столь же гениальное, как и изобретение колеса. И если колесо помогло человеку в преодолении земных пространств, то парус позволил ему оторваться от берега и познать мир, добраться до самых удаленных его уголков.

Бесстрашные плавания по далеким морям на утлых кораблях, построенных из дерева и вооруженных парусами, дали возможность человечеству расширить границы познания вселенной, узнать и открыть для мира то, что долго оставалось скрытым от него.

Только в России в первой половине прошлого века было снаряжено свыше сорока экспедиций, совершивших под парусами дальние и кругосветные плавания, сопровождавшиеся крупными научными открытиями. Имена наших великих соотечественников - русских мореплавателей я ученых можно найти на многих точках географической карты мира.

Эпоха паруса, насчитывающая несколько тысячелетий. закончилась немногим более полстолетия назад. К концу ее мастерство плавания под парусами достигло небывалого расцвета, и парусники являлись полными хозяевами морских и океанских просторов. Плавание на парусных кораблях воспитывало превосходных моряков, знавших тысячи способов безопасного управления судном в любых условиях плавания, понимавших все капризы морской погоды и умевших выжать все из, казалось бы, ограниченных возможностей судна.

В сложных условиях плавания под парусами сложилась своеобразная романтика - романтика мужественных людей, лихих моряков, не знающих страха в океане и любящих море больше самой жизни.

Лучшие из лучших капитанов-парусников оставались привязанными на всю жизнь к судну, которому они отдавали свою душу. Блестящими знатоками парусного дела были великие русские адмиралы Ушаков и Нахимов. До конца дней своих сохранил любовь к парусу и советский парусный капитан Д. А. Лухманов, автор широко известной автобиографической повести "Соленый ветер". Более двадцати лет командует советским учебным парусником "Крузенштерн" капитан И. Г. Шнейдер.

Ныне парус утратил свое главенствующее положение на море. Но утверждать, что искусство плавания под парусами сейчас не нужно, было бы неверным. Хотя бы потому, что парус прочно завоевал свое место в спорте. Сочетая в себе спортивные и прикладные элементы, парусный спорт - превосходное средство воспитания. Всем, кто хочет познать этот трудный, но интересный и романтичный вид спорта, стать наследником "выжимателей ветра" прошлого, адресована эта книга.

Она является вторым, в значительной степени переработанным и дополненным изданием книги "Школа яхтенного рулевого", вышедшей в. свет в 1967 г.

Переработка произведена с учетом критических замечаний и пожеланий, полученных авторами от ряда тренеров и преподавателей парусного спорта, а также от отдельных яхтсменов.

Учебный материал, содержащийся в книге, изложен в соответствии с действующими программами для подготовки яхтенных рулевых, до рулевого 1 класса включительно.

Книга написана коллективом авторов в составе Н. В. Григорьева, Д. Н. Коровельского и Е. П. Леонтьева.

Введение

Парусный спорт в России

Пусть заводятся и на других озерах, реках и прибрежьях вашей обширной России другие такие же потешные эскадры. В этих флотилиях и эскадрах лежит будущность нашего флота…

"Сын отечества", 13 сентября 1863 г.

Яхта Невского флота

Возникновение парусного спорта в России связано с именем Петра I. Испытывая большую нужду в хорошо обученных матросах и офицерах для молодого русского флота, Петр I использовал для подготовки моряков малые суда.

"Для увеселения народа, наипаче же для лучшего обучения и искусства по водам и смелости в плавании" Петр I в 1713 г. учредил в Петербурге "Потомственный Невский флот" - прообраз всех современных яхт-клубов, отечественных и зарубежных.

Организация Невского флота завершилась в 1718 г., когда по указу Петра различным лицам и государственным учреждениям были розданы гребные лодки-верейки, парусные яхты и буера с одним лишь условием - содержать их в порядке. Все они были построены на специально созданной для этой цели "Партикулярной верфи". Во главе Невского флота Петр поставил одного из лучших моряков-стольника Ивана Потемкина, прозванного впоследствии "Невским адмиралом". Невский флот имел четкую, хорошо продуманную организацию и свои, утвержденные Адмиралтейств-коллегией, устав и флаг.

Составленный лично Петром I устав строго регламентировал деятельность Невского флота, определял обязанности владельцев судов и содержал наставления по использованию, ремонту и хранению судов и их парусного вооружения. Были в нем также практические указания по производству эволюции во время совместного плавания, таблица необходимых сигналов и т. п.

Придавая большое значение деятельности Невского флота, Петр лично участвовал почти во всех его выходах к Ладоге или к острову Котлин. После смерти Петра Невский флот распался. Он не был яхт-клубом в современном понимании. Да и понятия такого тогда не существовало. Но по своей форме (наличие специально построенных судов, свой флаг и устав, особая одежда для экипажей судов) и задачам (организация и подготовка людей для службы на море в сочетании с отдыхом и развлечениями на воде) Невский флот был прямым предшественником русских и советских яхт-клубов.

Первым официальным русским яхт-клубом был основанный в 1846 г. Императорский Санкт-Петербургский яхт-клуб, в члены которого принимались только дворяне.

8 июля 1847 г. Императорский яхт-клуб провел первую в истории русского парусного спорта гонку яхт. Проходила она по ромбовидной дистанции в Финском заливе, у Толбухина маяка, по английским правилам тех лет. Участвовало в этой гонке всего семь яхт: три шхуны и четыре тендера. В 1849 г. впервые были проведены гонки по треугольной дистанции, а в 1852 г. - первая в России международная встреча русских и английских яхтсменов, победу в которой одержали англичане.

Члены Императорского яхт-клуба ходили и в крейсерские плавания, часто за пределы Балтийского моря. Наиболее значительными были плавания лейтенанта Атрыганьева на тендере "Нереида" вокруг Европы, из Кронштада в Николаев и обратно в 1846–1847 гг. и командора яхт-клуба Лобанова-Ростовского на шхуне "Рогнеда" в Южную Америку в 1851–1853 гг.

К 1859 г. активная деятельность Императорского яхт-клуба закончилась. Постепенно он превратился в фешенебельное собрание высшей аристократии, не имевшей к спорту никакого отношения.

К этому времени парусным спортом начали увлекаться столичное состоятельное чиновничество и интеллигенция, которым был закрыт доступ в Императорский яхт-клуб. В 1858 г. несколько таких любителей водного спорта организовали кружок, назвав его "Моряк на все руки". Этот кружок привлек к себе внимание петербуржцев, и уже в 1859 г. на его базе была создана спортивная организация любителей гребного и парусного спорта под названием "Клуб Невских ботиков". После утверждения в Морском министерстве устава новый клуб получил официальное наименование "Санкт-Петербургский Речной яхт-клуб" и 21 мая 1860 г. открыл свой первый спортивный сезон.

Через пять лет Речной яхт-клуб насчитывал в своем составе около двухсот членов и имел спортивный флот - более 80 гребных и парусных судов. Помимо организации и проведения гонок Речной яхт-клуб заботился о развитии спортивного судостроения: созданная в 1864 г. шлюпочная мастерская яхт-клуба строила самые разнообразные суда - от гребных ботиков до многотонных яхт.

В 1874 г. при яхт-клубе были созданы первые в Петербурге Мореходные классы, которые готовили специалистов для судов торгового флота, а также корабельных и шлюпочных мастеров. Выпускники получали дипломы штурманов каботажного и дальнего плавания. Обучение в Мореходных классах было бесплатным.

В 1875 г. мастерские яхт-клуба построили первый в России буер "Метель", положив тем самым начало развитию буерного спорта в стране.

Большой интерес любителей спорта к деятельности Речного яхт-клуба побудил его руководителей начать в 1873 г. издание "Памятного листка Санкт-Петербургского Речного яхт-клуба". Это первое в истории русского парусного спорта периодическое издание сразу стало популярным и в следующем, 1874 году было преобразовано в еженедельный журнал "Яхта". В этом же году яхт-клуб издал "Сигнальную книжку Санкт-Петербургского Речного яхт-клуба" и руководство по парусному спорту "Моряк-любитель" (автор Вандердекен).

Затем появились яхт-клубы и в других речных и приморских городах России, и к началу девятисотых годов любители занимались парусным спортом в 68 клубах и обществах.

В 90-х годах была предпринята попытка выработать единые правила для упорядочения спортивной деятельности российских яхт-клубов. С этой целью в 1897 г. по инициативе Невского яхт-клуба был созван "Первый Всероссийский съезд любителей и деятелей яхтенного и вообще водного спорта". Однако рекомендации и решения съезда ничего не изменили в узкоместнической практике работы яхт-клубов. Спустя десять лет петербургский журнал "Яхта", оценивая обстановку того времени, писал, что все яхт-клубы и парусные общества жили каждый "своей обособленной жизнью, на манер отдельных государств… нередко становясь даже в явно враждебные друг другу отношения".

В марте 1912 г. был создан Российский парусный гоночный союз. Организаторами и первыми членами его были шесть петербургских яхт-клубов.

Через месяц, 7 апреля, РПГС был принят в члены Международного союза парусных соревнований (ИЯРУ) и получил право на участие в олимпийских гонках в Стокгольме. Из пяти записанных и допущенных к гонкам русских яхт только одна заняла призовое место и вернулась в Петербург с бронзовой медалью. Это была яхта 10-метрового международного класса "Галлия-II" (рулевой-Я. Шомакер).

Празднично выглядела Нева в дни выходов Невского флота. Нарядные, блещущие свежей краской яхты, большие прогулочные гребные суда - баржи, изящные, легкие на ходу верейки и сверкающие белоснежными парусами буера по командам и сигналам Невского адмирала строились в кильватерные колонны и спускались в Финский залив. С каждым занятием Невский флот все больше и больше превращался из разнородной массы судов в единое целое, в настоящий флот в миниатюре. Невские капитаны и матросы с каждым днем все уверенней выполняли необходимые маневры, управляли парусами, все лучше и лучше познавали незнакомое прежде искусство вождения парусных судов.

Парусный спорт в дореволюционной России был доступен преимущественно господствующим классам. И хотя перед первой мировой войной в него приходит все больше любителей из среды небогатой интеллигенции и учащейся молодежи, решить задачу демократизации парусного спорта в то время было невозможно. Только после Октябрьской революции парусный спорт смог превратиться в один из любимых видов спорта трудящихся, стать подлинной школой мореплавания, спортивного мастерства, массовым средством отдыха и укрепления здоровья.

Парусный спорт в Советском Союзе

Прошло всего несколько дней. но всем стало уже ясно, что с советскими парусниками приходится считаться, как с первоклассными мастерами.

Газета "Рома". 3 сентября 1960 г., об олимпийских гонках в Неаполитанском заливе

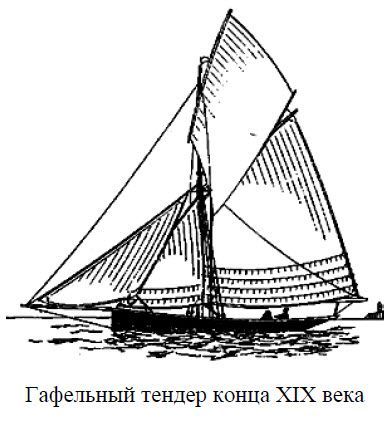

Гафельный тендер конца XIX века

После Октябрьской революции значительная часть яхтенного флота оказалась вместе с эмигрировавшими хозяевами за границей, много судов, оставшихся без надлежащего ухода, погибло или требовало капитального ремонта. Поэтому в начале 20-х годов энтузиасты-любители взялись за восстановление парусного флота и хозяйства яхт-клубов. Большую роль в возрождении парусного спорта сыграло введенное в 1918 г. всеобщее военное обучение населения. Молодежь, пополнявшая ряды советского Военно-Морского Флота и морских территориальных отрядов Всевобуча, знакомилась с морской службой в яхт-клубах. Активисты Всевобуча пропагандировали парусный спорт.

Советский парусный спорт получил в наследство сравнительно небольшое количество яхт. различных и по размерам, и по классам и типам вооружений. Это очень затрудняло организацию спортивной работы. Из-за недостатка судов одного класса пришлось вспомнить о гонках с пересадкой рулевых, которые впервые были проведены в России в 1903 г. С конца 20-х годов гонки с пересадкой надолго утвердились в практике советского парусного спорта.

Несмотря на то что гонки с пересадкой просты в организации, проведение их обходится достаточно дешево, полностью заменить классные гонки они не могли. Больше того, увлечение гонками с пересадкой привело к падению парусной культуры, снижению уровня технической подготовленности яхтсменов. Поэтому, сыграв положительную роль в строительстве советского парусного спорта - они привлекли к занятиям в яхт-клубах много молодежи, - гонки с пересадкой изжили себя сразу же, как только в стране наладилось проектирование и строительство классных яхт.

Создание в 1936 г. Всесоюзной парусной секции позволило объединить разрозненную до того времени деятельность яхт-клубов и парусных секций спортивных обществ и положило начало организованной и систематической спортивной работе. Были разработаны и введены такие единые общесоюзные документы, как Правила соревнований, Правила национальной советской классификации яхт, Программы подготовки яхтенных рулевых и Положение об их квалификации.

Первая попытка провести гонки на первенство СССР была предпринята водным отделом ВСФК в 1924 г. в Ленинграде на военно-морских шестивесельных ялах. Несмотря на разосланные приглашения, в гонках приняли участие только ленинградские яхтсмены и моряки Балтийского флота. Выиграл первенство экипаж шлюпки спортклуба "Спартак" (рулевой Б. Б. Лобач-Жученко).

Яхтсмены разных городов встретились в 1928 г. на I Всесоюзной спартакиаде. Победителям гонок на этой спартакиаде - кронштадтцу А. К. Бальсевичу (килевые яхты) и представителю Самары Н. А. Мясникову (швертботы) - впервые было присвоено звание чемпионов СССР по парусному спорту.

Соревнования на первенство СССР по парусному спорту стали проводиться с 1936 г. Два первенства, проведенные до войны (1936 и 1938 гг.), во многом способствовали развитию парусного спорта в стране.