Но мы можем отметить один примечательный факт: быстрый рост популярности тайцзицюань и возникновение его современных форм объясняются прежде всего ростом интереса к нему в среде столичной знати. В последней трети XIX в.- возможно, вследствие общей милитаризации китайского общества после Тайпинского восстания и Опиумных войн – в придворных кругах распространяется мода на боевые искусства, аристократы наперебой приглашают к себе мастеров этого дела – людей из простонародья и притом предосудительного, с точки зрения ученой элиты, рода занятий и поведения. Прежде непреодолимые сословные перегородки начинают рушиться, возникают странные сцепления аристократических и народных потоков культурной жизни. Налицо не столько "модернизация" общества, сколько эрозия и распад традиционной культуры. Появляются новые ответвления и в только что сложившихся школах Ян Лучаня и У Юйсяна. Правда, присущие им элитизм и скрытность еще в полной мере сохраняют свое значение. Лишь с падением монархии школы тайцзицюань становятся действительно публичными. Более того, энтузиасты тайцзицюань в новых условиях стремятся придать их практике статус "государственного искусства", т.е. как бы разновидности национального спорта. У Гунцзао в своей книге 1935 г. писал, что присущая старым мастерам тайцзицюань скрытность была помехой развитию их великого искусства. Это на-

Waysun Liao, T'ai Chi Classics. Boston – London: Shambala, 1990, р. 13. У. Ляо, надо заметить, следует мнению Тан Хао и Гу Люсиня.

блюдение подвигло У Гунцзао на публикацию факсимиле полного свода классических текстов тайцзицюань, которым владела его семья.

История тайцзицюань с конца XIX в. удостоверена подробными документальными свидетельствами, что не стало препятствием для появления огромного числа анекдотов, порой совершенно фантастических, о знаменитых мастерах тайцзицюань. Напомним, что этот фольклорный покров традиции ушу есть не просто следствие неких сверхъестественных свойств китайских боевых искусств, но выражение самой природы духовной просветленности, недоступной объективации, но преломляющейся в церемонно-обходительные жесты, в очевидный, но ускользающий декорум жизни, превыше всего – в типовые моменты человеческой деятельности. Особого рода двуединство, или, если угодно, взаимопроникновение духа и тела, актуального и реального измерений опыта соответствует природе этих типов как синтеза мысли и чувства, опыта и представления. Путь совершенствования и есть не что иное, как посредование, связь между актуальностью существования и тем, что уже отлилось в понятия и идеи. Типизация есть средство и сама среда единения того и другого.

Как бы там ни было, именно в последние десятилетия XIX в. практика тайцзицюань достигает теоретической зрелости и, по-видимому, прочно усваивает себе наименование "Кулак Великого предела" вместо принятых прежде названий: "долгий кулак", "прежденебесный кулак", "тринадцать фигур", "тридцать семь фигур" и проч. "Мягкий" стиль боевого искусства, повторим еще раз, идеально соответствовал жизненным ценностям образованной верхушки китайского общества. Один из ученых мужей в Пекине с восторгом отозвался об искусстве Ян Лучаня: "Ян нападает и отходит с одухотворенной стремительностью, в пустоте и наполненности неизмерим, телом ловок по-обезьяньи, руками словно вращает шар, весь он – как вращающаяся сфера Великого Предела".

В столице Ян Лучань получил прозвище "Ян-Великий Предел" (Ян-Тайцзи). И процитированный отзыв, и прозвище Ян Лучаня, по мнению Д. Уайла, свидетельствуют о том, что название "Великий Предел" для нового стиля кулачного искусства было тогда еще в новинку. Может быть, так оно и было в столице. Но в действительности термин "тайцзицюань" фигурирует уже в древнейших рукописях, посвященных этому искусству.

Не слишком заметную, но очень важную роль в распространении тайцзицюань сыграл мастер Сун Шумин, который называл себя восприемником древней традиции, восходящей к Ли Даоцзы и Сюй Сюаньпину.

Цит. по: Ван Чжиюань. Ян-ши тайцзицюань цюаньши. Лилунь пянь, с. 18.

Итак, тайцзицюань стала гласной и в значительной мере открытой практикой с падением в Китае старого режима. Авторы книг о тайцзицюань 20-30 х годов прошлого столетия неизменно подчеркивают, что "государственное искусство" (го шу - так называли тогда традиционные боевые искусства, в том числе тайцзицюань) могут служить отличным средством укрепления духа народа и "спасения государства", а потому их следует всячески пропагандировать. Но "кулачное искусство" вышло на поверхность общественной жизни в своем традиционном виде – как сплоченная и дисциплинированная школа, в которой ученик наследует искусство учителя через непосредственное общение с ним. В традиционной школе, как высшей форме духовной практики, наследуется некая необъективируемая конкретность опыта, имеющая одновременно актуальное, реальное и виртуальное измерения. Эту реальность нельзя помыслить, но как раз поэтому ее невозможно постичь без правильного и последовательно применяемого метода мышления. Она невыразима в слове, но как раз поэтому требует очень разборчивого употребления слов и пространных пояснений. Она имеет чисто духовную природу – и потому именно засвидетельствована в миру чисто материальными фактами: генеалогией школы, сухим перечнем аутентичных мастеров школы в каждом поколении.

Генеалогия в тайцзицюань, вообще говоря, может основываться на разных критериях. В одних случаях, как в семействе Чэнь из Чэнь-цзягоу и некоторое время в семье Ян из Юнняня, школа строго ограничена семейными рамками; в других, как было принято в Чжаобао, учеников с самого начала подбирали из числа жителей своей деревни, наделенных подходящей "небесной природой"; т.е. прирожденными способностями, в третьих выбор учеников вообще не был ограничен какими-либо предварительными правилами. С выходом старых школ на свет публичности прежние ограничения почти сразу же перестали действовать. Одновременно сам принцип непосредственной передачи мастерства от учителя к ученику и сопровождавшие его общественные условности, вроде обряда приема в ученики, составления родословной школы и т.п., быстро превращаются в анахронизм. Стремительный рост числа любителей тайцзицюань и интенсивные контакты между ними заставили многих сомневаться в эффективности и даже уместности старых предписаний.

В настоящее время в наиболее модернизированных обществах – прежде всего в странах Запада, в меньшей степени на Тайване – старый уклад школы практически перестал существовать. Становится все более очевидным, что традиция тайцзицюань живет, должна жить не ритуальным декорумом, а личным постижением ее принципов каждым ее приверженцем.

Несомненно, быстрый взлет тайцзицюань связан со сложными процессами, происходившими в китайском обществе в переломный период его истории. Но видеть в нем только признак роста национального самосознания или какой-либо другой привычной черты общественной модернизации было бы чрезмерным упрощением. До некоторой степени тайцзицюань можно считать элитарной и значительно более систематизированной параллелью распространившимся с XVI в. религиозным движениям нового типа – синкретическим и светским по своему характеру, представляющим собой плод рефлексии на традицию, делающим акцент на личном совершенствовании и в этом смысле заслуживающим названия посттрадиционных. Это сходство остается, впрочем, чисто функциональным. Тайцзицюань не является религией, но обнажает, если так можно выразиться, экзистенциальные предпосылки веры.

При всей популярности тайцзицюань в современном мире речь не идет об очередной разновидности столь модных ныне оздоровительных практик или спорта. Тайцзицюань всегда несет в себе вызов современному техницизму и наглядно свидетельствует о большой жизненности духовных основ традиции в условиях даже самого высокоразвитого информационного общества. Тайцзицюань – убедительный образец не вполне еще осмысленной, не освоенной, но, как чувствуется, прочной связи традиции и современности. И можно лишь приветствовать то обстоятельство, что по мере того, как уходят в небытие социальные формы, поддерживавшие традицию тайцзицюань в прошлом, на передний план выходит ее собственно духовное содержание, и все больше внимания привлекают к себе условия, способы и плоды духовной просветленности, к которой ведет это великое искусство освобождения жизни силой самой жизни.

Разумеется, синкретическая природа тайцзицюань дает о себе знать в многообразии форм этого искусства в современном мире. Наряду с традиционной, довольно элитарной, формой тайцзицюань в рамках школы и личного наследования ученика учителю, широко распространены массовые комплексы тайцзицюань как оздоровительной гимнастики, а также спортивные ее формы, предназначенные для публичных соревнований. Тайцзицюань может служить основой для коммерческих зрелищ и представлений. В частности, ее элементы широко используются в современной хореографии и в киноиндустрии. В этих массовых, спортивных и зрелищных разновидностях тайцзицюань от духовной сущности этой традиции не осталось почти ничего, но все-таки и они напоминают о великих и вечных задачах человеческого совершенствования, которому верно служит это не столь древнее, как может показаться, и все же во все времена не-современное искусство.

Что такое Великий Предел?

Великий Предел – одно из фундаментальных понятий китайской культуры. Оно восходит к древним комментариям на "Книгу Перемен", где сказано, что "перемены содержат Великий Предел", а от Великого Предела происходят все силы и ритмы вселенной: Два Начала (Инь и Ян), Четыре Образа (четыре времени года, четыре стороны света, Небо и Земля, солнце и луна), Пять Фаз мирового круговорота (четыре стороны света плюс центр), Восемь Триграмм (они же восемь направлений) и проч. Великий Предел, таким образом, обозначает некое первичное единство универсума, в котором уже имеются качества и различия, но еще нет количественного измерения, или, как сказано в одном из толкований к "Книге Перемен", "есть различие, но нет форм".

По определению классического комментатора канонов Кун Инда (VII в.), Великий Предел соответствует состоянию, когда "Небо и Земля еще не разделились, изначальное ци составляет одно целое, и это есть Великое Начало, оно же Великое Единство". Другое распространенное толкование определяет эпитет "великий" как обозначение чего-то "наивысшего" и начала мироздания, слово же "предел" относится к некоему вселенскому "концу", к чему-то, что "не имеет ничего после себя", но, согласно одному уточнению, "возвращает к исходному началу". Понятно, что в круговороте Великого Пути конец совпадает с началом, исход есть исток. Оттого же Великий Предел соотносится с полнотой, всеобъ-ятностью, самодостаточностью, гармонической завершенностью, закругленностью, свойственными сфере.

Заметим, что в даосской традиции понятие Великого Предела включено в довольно сложную, четырехступенчатую (любопытная аналогия с гностицизмом) схему мирового творения, которая включает в себя стадии Великой Перемены (еще нет ци), Великого Истока (начало ци), Великого Начала (начало форм) и Великой Простоты (начало материальной субстанции). Великий Предел в этой схеме соответствует переходу от первой ко второй стадии космогенеза.

Как бы там ни было, даосизм, а вслед за ним классические школы тайцзицюань утверждают, что до появления вещей мир проходит три последовательные стадии своей эволюции: сначала Беспредельное, или пустотная небытийность, затем Великий Предел, он же "изначальное ци", а Великий Предел в свою очередь определяется как "матерь Инь и Ян", причем ритмическое взаимодействие Инь и Ян составляет природу Великого Предела. Из взаимного порождения и уступления Инь и Ян происходят все вещи. Феноменологически нам представлен здесь путь от "мельчайшего и сокровенного" к "явленности" природных образов.

Последовательность стадий в нем не хронологическая, а бытийная: в известном смысле все они существуют одновременно.

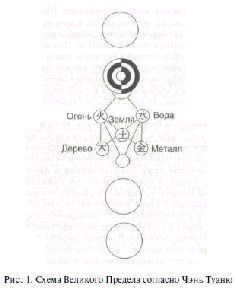

Древнейшее изображение Великого Предела, восходящее, согласно традиции, к даосу ханьской эпохи Хэшангуну, имеет вид концентрических кругов, разделенных на два полукруга: черный (начало Инь) и белый (начало Ян). К этому добавляется схема Пяти фаз мирового круговорота и пустые круги, обозначающие соответственно изначальный покой и полноту творения мира. В наиболее известной схеме Великой Предела, приписываемой даосскому ученому Чэнь Ту-аню (X в.), белые и черные полукруги в концентрических кругах разнесены в разные стороны, что указывает на спиралевидное вращение Великого Предела. Вот как определял Чэнь Туань смысл Великого Предела:

"Два Начала – вот Великий Предел, Великий Предел – вот Беспредельное. Два начала еще не разделились, светлое и темное еще не обособились, вверху еще не светятся солнце и луна, внизу еще не обрели форму горы и потоки, в Едином ци перемешаны все энергии – вот почему это зовется Великим Пределом. Это и есть мой образ, существующий прежде моего рождения".

У Чэнь Туаня понятия Беспредельного (у цзи) и Великого Предела разделяются еще нечетко: различие между ними не сущностное, а, скорее, функциональное. Сам Чэнь Туань называл свою диаграмму картой Беспредельного, и лишь позднее она получила название "карта Великого Предела" (рис. 1).

Схема Чэнь Туаня читается снизу вверх: внизу находятся два пустых круга, обозначающие Беспредельное-Великий Предел и рождение сущего из несущего (вечноотсутствующей полноты бытия); над ними располагается схема Пяти мировых фаз, еще выше – концентрические круги Инь-Ян в их чередовании, а высшее положение занимает круг, обозначающий высшую стадию даосского совершенствования: "возвращение духа в пустоту" (об этом см. в следующей главе). Диаграмма Чэнь Туаня была заимствована конфуцианскими учеными, которые видели в ней схему мирового творения, но прочитывали ее сверху вниз в порядке "поступательного" процесса космогенеза и антропогенеза. Даосский мотив врастания человека в "великую пустоту" они заменили конфуцианским мотивом выделения человека из космоса.

Как можно видеть, карта Великого Предела имела отношение не только к космологии, но и к антропологии. Не случайно известный ученый XI в. Чжоу Дуньи, адаптировавший карту Великого Предела к конфуцианской традиции, толковал Беспредельное и Великий Предел в категориях духовного состояния человека. Он писал:

"Когда наше сердце пребывает в полном покое и не имеет мыслей, явления мира еще не проступили наружу, то это Беспредельное. А когда это сердце еще не проявило себя и держит в себе свою сиятельную, ничем не омраченную суть, то это Великий Предел".

В последующее время в даосской литературе все отчетливее проводится различие между Великим Пределом и Беспредельным, упоминаемое и в классических сочинениях тайцзицюань. Начальная фраза "Суждения о тайцзицюань" (именуемого также "Каноном тайцзицюань") гласит: "В Беспредельном рождается Великий Предел" (в оригинале предлог отсутствует, и в западных переводах обычно говорится "рождается из Беспредельного", что, как мы увидим чуть ниже, неточно). Данная сентенция восходит к более лаконичной формуле "Суждения о Великом пределе" Чжоу Дуньи: "Беспредельное – а Великий Предел".

Вообще говоря, Беспредельное в китайской традиции обозначает первозданную цельность бытия, не имеющую свойств и атрибутов, или, согласно традиционной формуле, нечто "хаотически-смешанное, пустотное и не имеющее образов". Китайские ученые средневековья понимали его природу на удивление по-разному. Так, Шао Юн в X в. определял Великий Предел как "единое", которое выделяет из себя дух. Спустя два столетия авторитетнейший конфуцианец Чжу Си называл Великий Предел "принципом всех вещей мироздания".

В некоторых преданиях впереди Великого Предела еще ставится "пустота-небытие" (сюй у), считающаяся в даосизме изначальной реальностью. В таком случае "небытие" обозначается пустым кругом, а Беспредельное – кругом с точкой в центре. Что же касается Великого Предела, то он есть пребывающий в Беспредельном первичный импульс мирового движения (впрочем, еще один влиятельный мыслитель, Лу Сяншань, вообще отрицал понятие Беспредельного). Речь идет не о последовательных этапах космогенеза, а о двух сторонах одного целого. Недаром У Тунань называл Великий Предел "самоочевидной сутью Беспредельного" .

Что касается импульса Великого Предела, то он имеет сложную природу, ибо включает в себя и действие, и реакцию, представляя собой некую динамическую структуру, или, можно сказать, пространство резонанса. Именно эти отношения резонанса, "воздействия-отклика" (ганъ-ин), составляющие саму природу жизни и предшествующие отдельным вещам, лежат в основе искусства тайцзицюань. Согласно "Песни о Великом Пределе", одному из ранних сочинений в традиции тайцзицюань, Великий Предел соответствует "всепроницающему отклику в цельности единого ци". Как показывает схема Великого Предела, являющая образ раскручивающейся-скручивающейся спирали, динамическая матрица Великого Предела предстает как движение одновременно к "предельно малому, ничего не имеющему в себе" и "предельно великому, ничего не имеющему вовне себя".

Это наблюдение принципиально важно для понимания природы удара в тайцзицюань, которое носит характер воздействия изнутри вовне и извне вовнутрь; действие Тайцзи как самоопустошение есть одновременно взрыв и резкое сжатие (в традиции Сун Шумина то и другое выражаются соответственно терминами чжан и мяо).

Самое исполнение нормативных комплексов в боевых искусствах Китая осмыслялось в категориях космогенеза, движения от Беспредельного к Великому Пределу и обратно, и в этом движении, в конечном счете – в неразличении Беспредельного и Великого Предела – достигаются полнота и завершенность практики кулака как внутреннего, символического по своей сути действия. Мастер школы Синъицюань Бао Дин (1865-1942) описывает эти состояния в следующих словах:

1 Ян Шаохоу тайцзицюань юнцзя чжэньцюань, с. 232.

"Беспредельное: жизнь человека – великая пустота, нет борьбы, нет соперничества, воля помрачена и естественна, и нет никаких следов.

Великий Предел: ум-обезьяна пришел в движение, возникают формы кулачного искусства: действие и покой, пустое и полное, твердое и мягкое, движение вверх и вниз".

Другой знаменитый мастер ушу, патриарх школы Багуачжан Ли Цзымин характеризует Беспредельное и Великий Предел следующим образом:

"Когда в сердце полная пустота и нет ни форм, ни образов- это Беспредельное. Когда как будто есть движение, а движения нет, вот-вот что-то явится и ничего не появляется – это Великий Предел".