Выделяют также латентное время напряжения и расслабления мышц, определяемое по электромиограмме (записи на приборе электрической активности мышцы, то есть биотоков).

Во многих случаях от спортсмена требуется не простое реагирование на одиночный сигнал, а оценка ситуации, значимость того или иного стимула, тем более если их много и появляются они одновременно. Тогда перед спортсменом возникает вопрос: на какой из них реагировать, каким способом? В связи с этим выделяют простые сенсомоторные реакции (реагирование на одиночный сигнал) и сложные, которые делятся на дифференцировочные (когда на один сигнал надо реагировать, а на другой – нет) и на реакции выбора (когда нужно реагировать на каждый сигнал, но по-разному). В сложных реакциях латентный период увеличивается за счет времени, уходящего на различение и узнавание раздражителя (то есть отнесения его к определенной группе, что важно для разгадывания замыслов соперника), на выбор наиболее пригодного в данной ситуации ответного действия. В результате этой "центральной задержки" время сложной реакции может превышать время простой реакции (120–140 мс) почти в два раза. Правда, у опытных спортсменов (например, у боксеров) оно может приближаться к времени простой реакции, если они реагируют на хорошо известные действия соперника.

Между временем простой реакции и временем "центральной задержки" нет соответствия. Например, при развитии состояния монотонии время простой реакции укорачивается, а время "центральной задержки" увеличивается (а вместе с ней и время сложной реакции выбора). Это дает основание рассматривать время "центральной задержки" в качестве самостоятельного показателя быстроты реагирования.

К сложным относят и реакцию на движущийся объект (РДО), сущность которой состоит в следующем: как правило, спортсмен управляет своими движениями, упреждая события, например когда футбольный вратарь выходит на перехват мяча; следя за ситуацией и перемещением мяча, вратарь должен экстраполировать (предвидеть), в какой точке штрафной площади и когда окажется мяч. В зависимости от этих расчетов он определяет направление и быстроту своего перемещения. В РДО играет роль не абсолютная быстрота реагирования, а его своевременность.

Показано, что в реакции на движущийся объект основное значение имеет умение увидеть предмет, движущийся с большой скоростью. Эта способность тренируема, как, впрочем, и компоненты простой и сложной сенсомоторной реакции. Поэтому у опытных спортсменов время реагирования на сигналы короче, чем у начинающих. Связано это в значительной степени и с тем, что опытный спортсмен в спортивных единоборствах и играх реагирует не столько на движение объекта (мяча, рапиры и т. п.), сколько на подготовительные действия соперника. Доказано, что вратарь не успевает среагировать на мяч при сильном пробитии пенальти. Поэтому его удачные действия, связанные с отражением одинадцатиметровых ударов, объясняются, как правило, предугадыванием направления удара.

Моторный компонент времени реакции зависит от быстроты возбуждения мышц, а также от того, какими силами инерции покоя (то есть, по существу, весом) обладают различные звенья конечности.

Время реакции зависит от интенсивности сигнала: чем он интенсивнее (до некоторого предела), тем меньше время реакции. Однако чрезмерно сильные сигналы тормозят быстроту ответной реакции.

Большое влияние на быстроту реагирования оказывает концентрация внимания. В связи с этим спортсмен быстрее среагирует на ожидаемый сигнал (например, после команды "Внимание!"), чем на неожиданный (например, пас мяча от партнера).

Частота движений зависит как от описанных выше механизмов, так и от способности спортсмена быстро расслаблять мышцы. Механизмом повышения частоты движений при тренировке является усвоение ритма (темпа) [10] функциональной системой, связанное с повышением лабильности двигательных нервных центров и мышц. Например, сначала спортсмен пытается воспроизвести темп движений, задаваемый метрономом. Затем, по мере усвоения темпа, он сам уже без звуколи-дера может повторить нужный темп движений.

Время простой сенсомоторной реакции в среднем меньше у мужчин, чем у женщин (то есть у мужчин выше быстрота реагирования на сигналы). Выше в среднем у мужчин по сравнению с женщинами и максимальный темп движений.

6.2. Выносливость и ее компоненты

Под выносливостью понимают способность человека длительно выполнять работу без снижения ее интенсивности или качества за счет прилагаемых волевых усилий. Измеряют выносливость либо временем работы на заданной интенсивности, либо количеством качественно выполненных попыток воспроизведения навыка при многократном его повторении.

Длительность работы до снижения ее интенсивности и качества можно разделить на две фазы. Первая фаза – работа до появления чувства усталости, которое, как правило, свидетельствует о наступлении состояния утомления. Вторая фаза – работа на фоне усталости за счет дополнительных волевых усилий, позволяющих какое-то время поддерживать заданные интенсивность или качество работы – фаза компенсированного утомления. Соотношение этих фаз у разных людей различно: у лиц со слабой нервной системой первая фаза длиннее, чем вторая, у лиц с сильной нервной системой вторая фаза длиннее, чем первая. Волевое напряжение, за счет которого сохраняется интенсивность и качество работы, является общим психологическим компонентом для всех видов выносливости (силовой, скоростной, аэробной). Это значит, что, несмотря на специфику различных видов выносливости, спортсмен, имеющий более длительную фазу компенсированного утомления, чем другие, будет обнаруживать свою особенность в любом виде выносливости (что при беге, что при выполнении силовых упражнений).

Проявление выносливости и ее компонентов зависит от силы мотива. Например, соревновательный мотив, особенно командный (групповой), значительно увеличивает силовую выносливость некоторых спортсменов.

6.3. Мышечная сила

Под мышечной силой понимают способность человека за счет мышечных сокращений преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать внешним силам. Хотя мышечная сила во многом определяется морфологическими и физиологическими особенностями человека, психический компонент тоже является важным, если не решающим: без волевого усилия спортсмен не сможет проявить мышечную силу. Ведь от волевого усилия зависит частота импульсов, поступающих из нервных центров к мышцам (а этой частотой кодируется сила пускового сигнала, идущего из центра на периферию, – чем больше частота импульсов, тем большее возбуждающее влияние оказывается на мышечные волокна). Кроме того, от волевого усилия зависит количество одновременно сокращающихся мышечных волокон – чем большее число их сокращается одновременно, тем большая сила проявляется мышцей. Проявление мышечной силы зависит и от координационных способностей, умения одновременно включать в работу мышцы-синергисты и расслаблять мышцы-антагонисты.

Психическая регуляция участвует и при дозировании мышечных усилий, которое необходимо при выполнении ряда двигательных действий (броске мяча в корзину при игре в баскетбол, ударе по мячу при пасе партнеру и т. д.).

Понятие "мышечная сила" не тождественно понятию "сила человека". Последняя определяется через величину преодолеваемого внешнего сопротивления и зависит от массы тела. Поэтому спортсмены, развивающие одинаковое мышечное усилие, могут обладать разной абсолютной силой: она будет больше у того спортсмена, у кого больше масса тела. Именно поэтому в ряде видов спорта введены весовые категории, которые в какой-то степени уравнивают силовые возможности спортсменов разного веса.

В спортивных движениях сила и быстрота движений, сочетаясь друг с другом, выступают как интегральное психомоторное качество – взрывная сила. Взрывная сила, проявляемая при отталкивании от опоры, называется прыгучестью, при метательных движениях – резкостью.

6.4. Координированность

Способность человека управлять согласованностью и соразмерностью движений и удерживать необходимую позу называется координированностью.

Согласованность движений заключается в поочередности их осуществления согласно технике (структуре) того или иного физического упражнения. А это требует согласованного во времени сокращения и расслабления определенных мышечных групп, когда во время окончания одного движения начинает подготавливаться последующее. В результате создается слитность двигательного акта, его целостность. Скованность спортсмена при его излишнем эмоциональном возбуждении, страхе выступления нарушает согласованность сокращения и расслабления мышц, делает движения порывистыми или зажатыми.

Соразмерность выражается в дозировании параметров движений – амплитуды, усилия, длительности, ускорения – в соответствии с двигательной задачей. А это требует формирования в процессе разучивания двигательного действия пространственных, силовых и временных эталонов движений, которые должны закрепиться в памяти спортсмена.

Соразмерность характеризует феномен, получивший название с легкой руки И. М. Сеченов, "мышечное чувство". В публикациях спортивных психологов и педагогов часто можно встретить утверждение, что по точности воспроизведения амплитуд и усилий они определяли мышечную (проприорецептивную) чувствительность (даже без указания какую – абсолютную или дифференциальную). Эти утверждения ошибочны. Абсолютная чувствительность измеряется минимальной силой раздражителя, которую может ощутить человек. Эта величина определяет абсолютный порог чувствительности. Дифференциальная чувствительность измеряется минимальным различием между двумя интенсивностями раздражителя, которую может заметить человек. Эта величина определяет дифференциальный порог. Воспроизведение и отмеривание пространственных и силовых параметров движений не имеет ничего общего ни с тем ни с другим. Точность отмеривания и воспроизведения зависит не от чувствительности, а от соответствия субъективных эталонов реальным, то есть тем, которые требуется воспроизвести. Дело в том, что при запоминании какого-то параметра движения он в представлении человека подвергается, как правило, искажению: у одних он становится большим, чем реальный, у других – меньшим. Абсолютная же мышечная чувствительность измеряется другим способом. [11]

Сенсорномышечная координированность является наиболее сложной, так как связана с согласованием движений спортсмена во времени и пространстве. Для этого необходим быстрый и тонкий анализ внешних сигналов – зрительных, слуховых, тактильных – и их сопоставление с внутренними сигналами – проприорецептивными, вестибулярными.

Все это требует сознательного программирования двигательного действия, то есть формирования, оживления и удержания в кратковременной памяти представления о действии в целом и об отдельных его параметрах. В связи с этим надо различать два вида памяти: память на движения – это мультианализаторное запоминание, сохранение и воспроизведение целостного образа действия (то есть своеобразная кинетическая мелодия) и словесно-описательные компонеты, а также двигательную (проприорецептивную) память – запоминание, сохранение и воспроизведение отдельных параметров движений. Плохая память на движение создает определенные трудности при диагностировании координированности спортсмена. Определяя ее, подразумевают, что исследуются возможности исполнительной части двигательного действия, связанные с координационными механизмами. В тренерской практике для этого спортсмену предлагается выполнить какой-то комплекс следующих друг за другом в определенной последовательности движений. В зависимости от того, насколько четко и последовательно он выполняет этот комплекс движений, и судят о координированности спортсмена. В действительности же в процесс воспроизведения может вмешаться память: либо у спортсмена не сформировался правильный образ даваемого комплекса, либо он забыл последовательность движений. Поэтому, прежде чем судить о координированности человека, нужно убедиться, что у него сформировался правильный образ движений и что этот образ достаточно надежно закрепился в памяти.

Координация заключается не только в управлении движениями, но и в регуляции позы. Позой называется закрепление тела и его частей в определенном положении. Поза служит для сохранения равновесия тела и для фиксации некоторых суставов, без которой осуществление движений в других суставах становится невозможным, следовательно, невозможным становится и выполнение спортивного упражнения в целом.

Виды координированности. Координированность проявляется в ручной ловкости, телесной ловкости (и ее разновидности – юркости) и меткости, которые можно рассматривать как самостоятельные психомоторные качества.

Ручная ловкость – это способность точно и своевременно совершать двигательные действия при взаимодействии с какими-то объектами. Характерными примерами ручной ловкости являются работа художественных гимнасток со спортивными снарядами, перехваты при выполнении упражнения на перекладине и брусьях, ловля мяча. При этих действиях спортсменами осуществляется экстраполирование по месту в пространстве, по времени достижения данного места, по амплитуде движений и усилию.

Телесная ловкость, связанная с управлением в пространстве и времени движениями своего тела, проявляется в гимнастике, акробатике, фигурном катании, хоккее с шайбой (увернуться от силового приема соперника) и других видах спорта.

Меткость – это способность попадать в цель при баллистических движениях рук и ног (бросках, ударах ногой по мячу). Она зависит от точности глазомера (способности определять расстояние до объекта) и точности регулирования усилий и амплитуд движений.

6.5. Выраженность психомоторных качеств у представителей разных видов спорта

Каждый вид спортивной деятельности требует проявления практически всех психомоторных качеств. Однако основными в отдельных видах спорта являются далеко не все из них. Так, в одних циклических видах спорта, называемых спринтерскими (бег на короткие дистанции, езда на велосипеде), ведущими являются скоростные качества – короткое время реакции, высокий максимальный темп движений ног, а в других, называемых стайерскими, ведущую роль играет аэробная выносливость. Между этими циклическими видами спорта находятся такие виды, которые требуют проявления скоростной выносливости (например, бег на 400 и 800 м), которая во многом зависит от анаэробных возможностей организма спортсменов.

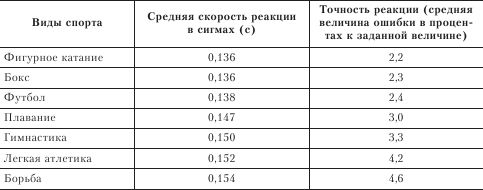

Специфика вида спорта проявляется, например, в таком виде быстроты, как реакция на движущийся объект (РДО). Она различна у представителей разных видов спорта (табл. 6.1).

Наилучшие показатели РДО имели фигуристы, боксеры и футболисты, а наихудшие – легкоатлеты и борцы.

По данным Л. С. Солнцевой, самая высокая быстрота сложной зрительно-моторной реакции была у футболистов и боксеров и значительно меньшая – у борцов, пловцов, гимнастов и легкоатлетов.

В других видах спорта (так называемых технических) основным психомоторным качеством является координированность (спортивная и художественная гимнастика, акробатика, прыжки в воду, прыжки и метания в легкой атлетике, спортивные игры и т. д.). При этом в разных видах спорта роль различных проявлений координированности различна. Например, в стрельбе важнейшую роль играет устойчивость тела и рук. Способность удерживать равновесие очень важна и для спортивных гимнасткок при выполнении упражнений на бревне. В ряде спортивных игр важно такое проявление координированности, как меткость бросков и ударов мячом по воротам, которая зависит от точности дифференцирования усилий и амплитуд (табл. 6.2), точности глазомера и т. д.

Таблица 6.1

Скорость и точность реакции на движущийся объект у представителей различных видов спорта (по Л. С. Солнцевой)

Таблица 6.2 Точность дифференцирования амплитуд и усилий у баскетболистов команд мастеров с различной меткостью выполнения штрафных бросков (поданным Л. Ф. Евсеевой) [12]