...

Однажды мне охарактеризовали одну волейбольную команду мастеров как волевую, доказывая это тем, что она часто проигрывает две первые партии, а потом собирается и выигрывает матч со счетом 3: 2. Я решил посмотреть, какие типологические особенности присущи игрокам этой команды. Оказалось, что у большинства из них имелась инертность нервных процессов. На разборе игры, выигранной с тем же счетом 3: 2, тренер отчитывал спортсменов за то, что перед игрой они опять мало разминались: "Вам нужно разминаться не полчаса, а вдвое больше", – сказал он.

У лиц со слабой нервной системой в первой части занятия обнаруживается высокая моторная плотность, а во второй части она снижается и эти спортсмены все чаще пользуются паузами для отдыха (у спортсменов со средней силой нервной системы такого снижения не происходит).

Стили деятельности, характеризующие предпочитаемую тактику ведения спортивных единоборств. В боксе, фехтовании, борьбе, теннисе выделены атакующий, контратакующий, защитный и комбинационный стили ведения спортивных поединков.

Атакующий (агрессивный) стиль – прямолинейный в тактическом отношении, связанный с навязыванием сопернику своей тактики, с подавлением его инициативы, более присущ спортсменам с преобладанием возбуждения по внешнему балансу, с инертностью возбуждения и сильной нервной системой. Объяснение выбора спортсменами с сильной нервной системой этого стиля можно видеть в сопоставлении следующих фактов. С одной стороны, сильная нервная система характеризуется б^ольшим, чем слабая нервная система, количеством норадреналина в крови. С другой стороны, у спортсменов с агрессивным поведением при игре в хоккей найдена повышенная экскреция норадреналина. Следовательно, склонность спортсменов с сильной нервной системой к атакующему (агрессивному) стилю деятельности имеет в своей основе повышенное содержание в их организме норадреналина.

Спортсмены атакующего стиля более импульсивны, уверены в себе, обладают высокой самооценкой.

Защитный стиль характеризуется сведением риска до минимума, использованием защитных приемов (большей частью), дальней стойки и т. п. Этот стиль используется в основном лицами с подвижностью нервных процессов, преобладанием торможения по внешнему балансу и слабой нервной системой, то есть боязливыми, нерешительными, имеющими установку на точность действий. Слабая нервная система характеризуется преобладанием адреналина над норадреналином. Стоит ли удивляться, что увеличенная экскреция адреналина найдена у хоккеистов с высокой тревожностью и пассивным поведением в игре? Очевидно: это хоккеисты, имеющие слабую нервную систему.

Контратакующий стиль по существу является разновидностью защитного стиля, поэтому и типология спортсменов, выбирающих этот стиль, соответствует защитному стилю. В ряде видов спорта (например, борьбе) лица с защитным стилем среди спортсменов высокого класса не встречаются, так как правила соревнований предусматривают наказание за ведение пассивной борьбы. Не контратакуя, схватку не выиграешь. В то же время слабая нервная система, присущая спортсменам с этим стилем, создает за счет высокой чувствительности хорошие предпосылки для проведения контратакующих действий.

Боксерам контратакующего стиля по сравнению с боксерами атакующего стиля, присущи такие психологические особенности, как высокая тревожность, ригидность, избирательность в контактах, повышенная ответственность перед командой и тренером, большая зависимость и меньшая самостоятельность.

Другие стили. Проявляются стили деятельности и в командных игровых видах спорта. Например, баскетболисты с типологическим комплексом решительности чаще бросают мяч по кольцу со средней и длинной дистанции, а баскетболисты с типологическим комплексом нерешительности чаще совершают броски с ближней дистанции. Первые чаще делают острые и результативные передачи, чем вторые (см.: Лубкин Ю. В. Сравнительная характеристика успешности атакующих действий баскетболистов задней линии в связи с их индивидуальными и типологическими особенностями // Психофизиологические аспекты учебной и спортивной деятельности. Л., 1987).

В художественной гимнастике выделены: артистический стиль присущ гимнасткам со слабой нервной системой и связан с направленностью спортсменок на выражение в движениях особенностей музыкального произведения; технический стиль характерен для гимнасток с сильной уравновешенной нервной системой и связан с направленностью на технически грамотное и виртуозное выполнение движений; композиционный стиль выражен у гимнасток с сильной нервной системой и связан с гармоничностью программы выступления, оригинальностью включаемых в нее элементов (см.: Приставкина М. В. Исполнительский стиль как разновидность индивидуального стиля деятельности (на материалах художественной гимнастики): Автореф. дис. … канд. наук. Л., 1984).

Эти стили имеют свои разновидности (подстили). Так, артистический стиль имеет два подвида: героико-драматический, присущий гимнасткам со слабой нервной системой и сдвигом баланса нервных процессов в сторону возбуждения, и лирико-романтический, характерный для гимнасток со слабой нервной системой и сдвигом баланса нервных процессов в сторону торможения.

Различные стили деятельности обнаружены у гребцов. Одни достигают наивысшей скорости хода лодки за счет больших усилий (при оптимальном темпе гребли), а другие – за счет максимальной частоты гребков. Для первых более характерны инертность возбуждения и торможения, преобладание возбуждения по внутреннему балансу и торможения – по внешнему, то есть монотонофильный типологический комплекс, обеспечивающий лучшую переносимость однообразной работы. Вторым более присущи подвижность возбуждения и торможения и преобладание возбуждения или уравновешенность по внешнему балансу, то есть те типологические особенности, которые связаны с высоким максимальным темпом движений. И тем и другим свойственна слабая нервная система, но она выполняет разные функции: у "темповиков" способствует высокому темпу гребли, а у "силовиков" – устойчивости к монотонности.

Индивидуальные стили имеются и у шахматистов. Те, кто имеет сильную нервную систему, активно идут на обострение, не боятся цейтнотов, могут просчитывать большее число ходов вперед, чем те, кто имеет слабую нервную систему. Шахматисты со слабой нервной системой тяготеют к наигранным схемам, не любят рисковать, уклоняются от острой игры, ухудшают игру в цейтнотах, но редко в них попадают. Шахматисты с подвижностью нервных процессов характеризуются большим разбросом времени при обдумывании ходов, часто попадают в цейтноты, но хорошо в них играют. Стиль шахматистов с инертностью нервных процессов характеризуется планированием времени и его небольшим разбросом при обдумывании ходов, они практически не попадают в цейтнот (Данилов В. А., Козлова В. А. Шахматная деятельность и индивидуально-психологическое своеобразие шахматистов // Проблема деятельности в советской психологии: Тезисы докладов к V Всесоюзному съезду общества психологов М., 1977. Ч. 1).

Формирование стиля деятельности. Влияние типологических особенностей на формирование стиля деятельности носит не прямой, а опосредованный характер. В результате стиль деятельности формируется под влиянием двух факторов – желания и целесообразности. Первый отражает наличие склонностей, второй – самооценку имеющихся возможностей.

...

О выработке стиля игры в настольном теннисе у чемпионки Европы Инны Коваленко рассказывает ее тренер: "Я стал пытаться привить ей атакующий стиль игры, в котором многие в настольном теннисе видят единственный путь к успеху. Но… у нее ничего не получилось. И только тогда я понял, что она прирожденная защитница".

Целенаправленное формирование тренером у ученика стиля деятельности по принципу "делай как я" и вопреки имеющимся у спортсмена типологическим особенностям (то есть "чужого" стиля) не проходит для спортсмена бесследно. Энергетически работа "чужим" стилем обходится дороже, замедляется освоение технико-тактических приемов, а это ведет к тому, что спортсмены выполняют спортивные разряды на два-три года позже, чем спортсмены, у которых сформирован "свой" стиль. Нельзя не учитывать и того, что у новичков при формировании у них "чужого" стиля может пропасть интерес к занятиям, а это приведет к их уходу.

Показательны в этом плане результаты исследования В. А. Толочека. Он проследил успешность работы тренеров с сильной и слабой нервной системой, вырабатывавших у борцов-дзюдоистов соответствующие стили деятельности. У тренера со слабой нервной системой спортивное мастерство повысилось у 55 % борцов со слабой нервной системой и 42 % с сильной и средней силой нервной системы. У тренера с сильной нервной системой формирование стиля деятельности "сильных" привело к тому, что у всех борцов со слабой нервной системой появились негативные реакции (у борцов с сильной нервной системой таких реакций было значительно меньше – 11 %). В конце года в этой группе осталось 16 человек из 26. Спортивное мастерство выросло у 80 % борцов, имевших сильную нервную систему, и только у 20 %, имевших слабую нервную систему (см.: Толочек В. А. Стили профессиональной деятельности. М., 2000).

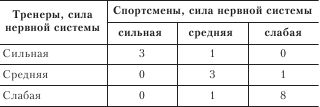

Таблица 7.4

Выраженность силы нервной системы у тренеров и их учеников (количество человек)

Психодиагностика группы молодых тренеров и их результативных воспитанников (призеров областных, республиканских и всесоюзных соревнований) показала, что у тренеров с большой и средней силой нервной системы чаще достигали успеха борцы с такой же типологией. То же выявилось и у тренеров, имевших слабую нервную систему. Эта же закономерность проявилась и у тренеров высшей категории при сравнении их типологии с учениками – членами сборной команды страны (табл. 7.4).

7.5. Типологические особенности и эффективность тренировочного процесса

Уровень притязаний. У спортсменов с сильной нервной системой уровень притязаний выше, чем у спортсменов со слабой нервной системой. Предположительно это различие можно объяснить тем, что спортсмены с сильной нервной системой склонны к риску, поэтому завышают уровень притязаний по отношению к своим возможностям. Спортсмены со слабой нервной системой не склонны к риску, у них сильно выражено стремление к избеганию неудачи, поэтому они перестраховываются, выбирают цели ниже своих возможностей. Это может повлиять на выбор трудности решаемых задач в тренировочном процессе, на отношение спортсменов к даваемым упражнениям различной сложности.

Работоспособность на тренировках. Отношение к тренировочным занятиям у спортсменов разное; выделено три типа поведения художественных гимнасток по их отношению к своему делу на тренировочных занятиях (см.: Амилахвари М. Г. Проявление воли в художественной гимнастике // Проблемы психологии спорта. М., 1962. Вып. 2).

Первый тип поведения – волевой, целеустремленный. Он характеризуется следующими особенностями: спортсменка всегда приходит на занятия вовремя, охотно выполняет все упражнения, внимательна к указаниям тренера, старается осмыслить их до конца, повторяет упражнение до тех пор, пока не получит одобрения. Не затягивает отдыха: когда тренер работает с другими, самостоятельно отрабатывает отдельные элементы.

Второй тип поведения – инертный, пассивный: спортсменка достаточно исполнительна, работает с холодком, инициативы не проявляет, в перерывах сидит спокойно, отдыхает. Указания тренера выполняет, но не особенно вдумывается в них.

Третий тип поведения – вариабельный, эмотивный. Для него характерны следующие особенности: спортсменка работает по настроению, охотно выполняет те упражнения, которые нравятся и удаются. Старается обойти трудности. Не всегда выполняет указания тренера – возражает, капризничает.

Первый тип наверняка относится к спортсменкам, обладающим высокой потребностью в двигательной активности (а она имеется у лиц с преобладанием возбуждения над торможением по внутреннему балансу). Второй тип, наоборот, скорее относится к спортсменкам с низкой потребностью двигательной активности (и преобладанием торможения над возбуждением по внутреннему балансу). Кроме того, у них, вероятно, имеется инертность возбужения. Третий тип присущ эмоциональным спортсменкам, имеющим к тому же высокий нейротизм, при котором людям присуща неустойчивость настроения.

Особенности формирования навыков. У спортсменов с разными психологическими особенностями имеются существенные различия в процессе формирования навыков.

Например, при более развитой зрительной памяти тренеру лучше делать акцент на наглядном методе обучения, при лучшем развитии слуховой памяти и словесно-логического мышления – сопровождать показ подробным объяснением, при преобладании двигательной памяти – ориентироваться больше на метод непосредственного исполнения.

Быстрота научения, и прежде всего формирование двигательных умений, зависит от ряда психических процессов, которые тесно связаны с типологическими особенностями.

На этапе формирования представления о двигательном действии важную роль играют слабая нервная система, уравновешенность нервных процессов и средняя степень подвижности возбуждения и торможения. Это обусловлено тем, что быстрота формирования представления об упражнении зависит от объема зрительного восприятия, который больше у лиц с указанной типологией. Объем зрительного восприятия определяет полноту "схватывания" схемы движения, особенно при лимитированном времени восприятия, что и имеет место в естественных условиях показа упражнения тренером.

На этапе закрепления разучиваемого упражнения большую роль играют мнемические способности и обусловливающие их типологические особенности проявления свойств нервной системы. Первоначальное запоминание лучше осуществляется спортсменами с инертностью нервных процессов. Однако не только память на движения определяет формирование двигательных умений. Переработка информации, использование ее в процессе выполнения движений тоже играют существенную роль, а они связаны с подвижностью и лабильностью нервной системы. Поэтому темпы обучения на начальном этапе выше у лиц с подвижностью нервных процессов (и это часто принимается тренерами за наличие у них больших способностей, чем у инертных). Однако затем инертные догоняют подвижных и качество навыка становится у тех и других одинаковым (см.: Гончаров В. И. Роль типологических особенностей нервной системы в запоминании и сохранении образа физических упражнений // Психофизиологические особенности учебной и спортивной деятельности. Л., 1984; Юсим Е. Д. Индивидуальные различия в моторной памяти и свойства нервной системы: Автореф. дис. … канд. наук. М., 1975).

Методы, используемые на тренировочных занятиях. В практике используются распределенный и концентрированный методы обучения. Их эффективность неодинакова для лиц с различными типологическими особенностями. Так, распределенный метод лучше применять в работе со спортсменами, имеющими слабую нервную систему, а концентрированный метод – со спортсменами, имеющими сильную нервную систему.

...

Наибольшее изменение психического состояния в сторону увеличения уровня напряжения у лиц со слабой нервной системой вызывают интервальный и темповый методы, наименьшее – переменный (длительная однообразная работа. – Е. И.). Улиц с сильной нервной системой наибольшему психическому напряжению способствует большая по объему нагрузка, а наименьшему – интервальная и темповая.

Русинов П. Г.

В сб.: Темперамент и спорт. Пермь, 1976. Вып. 3. С. 83

Спортсмены с инертностью нервных процессов лучше усваивают небольшой объем движений в стандартных условиях с малой вариативностью. Переход к освоению ими нового в работе целесообразно осуществлять только после прочного усвоения предыдущего материала. Спортсмены с подвижностью нервных процессов лучше усваивают разнообразные действия с последующим их совершенствованием.

Использование соревновательного метода на тренировках также должно проходить с учетом типологических особенностей спортсменов. Эффективность деятельности спортсменов со слабой нервной системой во время контрольных соревнований и прикидок может повышаться, однако злоупотреблять этим методом не стоит, так как это может истощить их нервную систему перед ответственными соревнованиями. В то же время соревновательный метод хорошо стимулирует спортсменов с сильной нервной системой.

Спортсмены с высокой тревожностью чаще пользуются самоконтролем вследствие своей неуверенности в правильности выполнения действия. Они чаще требуют от тренера обратной связи для подтверждения своей успешности. Сложные упражнения тревожные осваивают хуже, поэтому для них, как и для лиц со слабой нервной системой, более оптимальным является распределенный метод обучения. Для спортсменов с низкой тревожностью и сильной нервной системой более оптимальным является концентрированный метод обучения.

Ученики с подвижностью нервных процессов на первых этапах формирования навыка опережают в успешности учеников с инертностью нервных процессов. Однако затем инертные догоняют подвижных и качество навыка становится у тех и других одинаковым (см.: Мерлинкин В. П., Бубнов М. Е. К вопросу о влиянии инертности-подвижности нервной системы на сохранение навыков // Актуальные вопросы теории и методики физического воспитания школьников. Казань, 1977. Вып. 1).

При перерывах в тренировочных занятиях лучше сохраняется навык у инертных вследствие того, что у них лучше долговременная память.

Ранее уже говорилось, что идеомоторная тренировка ускоряет формирование навыков. Однако у спортсменов с инертностью нервных процессов эффект ее использования может быть обратным.

Быстрота прироста психомоторных качеств (силы и скоростно-силовых качеств) зависит от типологических особенностей спортсмена, но эта зависимость опосредована интенсивностью и объемом нагрузки. Больший прирост скоростно-силовых качеств у спортсменов с сильной нервной системой наблюдается при использовании интенсивной (околопредельной) нагрузки, а у спортсменов со слабой нервной системой – при использовании объемной (средней и большой интенсивности) нагрузки (см.: Сальников В. А. Влияние величины интенсивности нагрузки на рост результатов у тяжелоатлетов-разрядников, различающихся типологическими проявлениями свойств нервной системы: Автореф. дис. канд. наук. Л., 1975). Поэтому тренеры должны давать нагрузки с учетом силы нервной системы спортсмена.

Использование знаний о типологии спортсменов полезно и при планировании всего тренировочного цикла, то есть не только величины нагрузки, но и частоты, длительности пауз отдыха. Лицам с сильной нервной системой можно давать не только большую по интенсивности нагрузку, но и с меньшими интервалами, так как восстановление у них происходит быстрее, чем у лиц со слабой нервной системой.