Климат в сильнейшей степени зависел и зависит от близости моря, но есть и другие факторы, его определяющие. Таковы: 1) большее или меньшее излучение Солнца, 2) проницаемость атмосферы, 3) процессы горообразования, 4) наклон земной оси и зависящее от него положение полюсов и экватора.

Температура на поверхности Солнца и теперь свыше 5000°. И теперь изменения климата многие связывают с периодами в развитии солнечных пятен. Можно думать поэтому, что в прошлом солнечная радиация могла существенно изменяться.

Первобытная атмосфера, по многим соображениям, содержала гораздо больше водяных паров и угольной кислоты, чем современная, что делало ее менее теплопрозрачной. Прямое действие солнечных лучей было слабее, зато много слабее была и отдача тепла путем ночного и зимнего лучеиспускания, по вычислениям Аррениуса, увеличение содержания угольной кислоты в атмосфере в три раза против современного должно было повысить среднюю годовую температуру Земли на 7,3–9,3°, что совершенно меняет климат.

О сухости или влажности климата можно судить прежде всего по виду и строению осадочных пород, отложенных в изучаемый период. Присутствие ярко-красных конгломератов, песчаников и глин, окрашенных окисью железа, указывает обычно на сухой и солнечный климат в период их образования. Влажные периоды дают или желтую окраску гидратов окиси железа или синюю - от закиси.

Было время, когда изменение доисторических климатов Земли рассматривали как шедшее равномерно от более теплого к более холодному. Иногда говорили даже, что в конце-концов Земля перестанет получать необходимое для явлений жизни на ее поверхности тепло и жизнь прекратится.

Теперь достоверно, что в истории Земли многократно общее похолодание сменялось потеплением, после которого снова наступал холодный период. Холодные периоды сопровождались сильным развитием ледяных покровов в горных странах и на прилегающих к последним равнинах и потому носят название ледниковых. Одни объясняют их ослаблением деятельности Солнца, другие уменьшением теплопрозрачности пространства между Землею и Солнцем, третьи изменением положения земной оси, наконец, четвертые - процессами возникновения крупных горных поднятий.

Как бы то ни было, но периоды горообразования очень сильно влияли на климат Земли и на судьбу ее растительного и животного населения. Периоды горообразования следовали один за другим с большими промежутками и вызывали сильное изменение лика Земли.

Молодые горные хребты отличались обычно значительной высотой и нередко альпийским характером своих острых гребней. Появление их часто было связано с большим оживлением вулканической деятельности, с выделением в атмосферу массы паров и газов, с появлением областей опускания и морскими трансгрессиями. Последующий продолжительный период покоя сопровождался размыванием и развеиванием рыхлых наносов, а также размыванием и разрушением горных склонов, снижением гребней и выравниванием поверхности. В конечном итоге древние хребты являются сильно размытыми и закругленными в своих формах, как, напр., Урал, или даже превращенными в почти-равнину (пенеплен французских авторов), как Финляндия; понятно, что процессы горообразования и размывания горных хребтов сильно влияли на жизнь и вызывали изменение ее форм, явления массовой гибели организмов или выработки новых типов, развивавшихся и благоденствовавших в благоприятные для них периоды.

Горные хребты играли большую роль в развитии климатов земного шара еще тем, что, отрезая от влияния моря внутренние части материков, они вызывали этим самым деление климатов на морские влажные, умеренные и ровные и континентальные сухие с резкими контрастами времен года.

Таким образом, изменения в развитии береговой линии материков, рост островов и материков, развитие горных стран и равнин, развитие жарких и холодных, влажных и сухих климатов, а также изменения в химизме поверхности литосферы развивались одновременно и в тесном взаимодействии с развитием животного и растительного мира. Организм и среда в их взаимодействии - вот основной мотив истории земной поверхности.

Следующие главы дадут нам конкретные иллюстрации к этим общим положениям. Теория сопоставляет и поясняет факты; факты укрепляют и толкают вперед теорию. Поскольку в естествознании стремление к точному изучению фактов и стремление к обобщающим теориям часто являлось в форме двух противоположностей, то эти противоположности взаимно проникают друг друга согласно второму закону диалектики.

Глава VIII

ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ГРУППА СЛОЕВ

Мы видели уже, что палеозойская группа разделяется на пять систем, довольно резко отграниченных одна от другой. В древнейших ее слоях остатки организмов скудные, но постепенно и количество их, и разнообразие, и степень сохранности все увеличиваются и достигают к концу ее выдающегося богатства.

Общая мощность палеозойских слоев достигает 25 000 м и соответствует громадному периоду времени, не менее 214 млн. лет. Ясно, что за это время растительность Земли претерпела большие изменения, и общая характеристика этого периода очень трудна. Придется дать ее по отдельным системам.

1. КЕМБРИЙСКАЯ СИСТЕМА СЛОЕВ

В кембрийское время поверхность Земли не имела ничего общего с современной. Среди огромного океана терялись сравнительно незначительные материки. Североатлантический материк захватывал часть Северной Америки с Гренландией и Шпицбергеном, Южноатлантический объединял в одно целое часть Южной Америки, именно большую часть Бразилии, в один массив с экваториальной частью западной Африки. Третий материк обнимал земли Восточной Европы от восточной границы Норвегии до Урала и на юг почти до Кавказа. У самого Ленинграда в основании Пушкинских высот и на речке Поповке, за Павловском, кембрийские отложения великолепно выражены.

Четвертый материк обнимал так называемое "темя Азии", охватывая территорию теперешних речных бассейнов Енисея, Лены и Амура в их верхнем течении.

Осадочные породы кембрия в южных широтах окрашены преимущественно в красные цвета, в северных широтах в желтые, серые и зеленые. Это конгломераты, песчаники и сланцы. Различия окраски, связанные с условиями окисления находящихся здесь соединений железа, указывают на то, что в то время уже существовали климатические различия, экватор же занимал положение, очень близкое к современному. Животный мир верхнекембрийских морей указывает на благоприятные условия для его развития. Замечательно, однако, что он на громадном протяжении оставался мало разнообразным: трилобиты, напоминающие очень крупных мокриц, и плеченогие моллюски - его главные представители. Морские берега изобиловали заливами, где на гнейсовое дно осаждалась голубая или красноватая глина. По прослойкам каменных углей, которые были обнаружены в Эстонской ССР у г. Кунда, можно заключить, что в таких заливах с илистым дном накоплялись и гниющие морские растения.

Суша, по-видимому, была лишена растительности. На низменностях скоплялись слои красного песка в несколько метров глубиной. Ветер громоздил из них дюны и вздувал темные облака пыли. В горах голые скалы и россыпи щебня представляли собой также безотрадную картину. Только на морском берегу оживляли картину этого древнего мира раковины моллюсков, трилобиты и некоторые ракообразные. Самыми крупными из них были парадоксиды, группа животных, родственных трилобитам и достигавших 0,5 м длины. Иглокожие были представлены лишь начальными мало развитыми формами. Животная жизнь долго не поднималась выше типа ракообразных. Питание животных, подобных кембрийским, в настоящее время базируется главным образом на так называемом планктоне, т. е. микроскопических организмах, свободно плавающих в верхних слоях морской или пресной воды.

Какие же растения достоверны для кембрийского периода? В кембрийских песчаниках нередки вздутия и другие образования, которые ранее описывали и изображали как водоросли, теперь же признали за следы от ползания различных животных по песчаному дну моря. Достоверны следующие водоросли: марполия (Marpolia spissa Walcott) в среднем кембрии из класса циановых или синезеленых водорослей. Современные родственники этой марполии, образующие род схидзотрикс, живут на мокрых камнях или в водах, быстротекучих или прибойных. Некоторые из них живут в горячих ключах, некоторые же принадлежит к числу водорослей, сверлящих известняки. Кроме того, среди кембрийских циановых установлены еще гирванелла, эпифитон и некоторые другие.

Других остатков растений для кембрия не имеется, и о них высказываются лишь догадки. Как полагает Арльд, уже с альгонской эры морские водоросли были настолько развиты, что можно различать среди них представителей всех современных классов водорослей, не исключая и высокоразвитых багрянок. Были, стало быть, водоросли с зеленой, оливковой, золотистой, бурой и пурпурной окраской, мягкие или инкрустированные известью. Понижающаяся температура и повышающаяся, как думают многие, соленость воды могли впоследствии внести крупные изменения в жизнь этих организмов, но главные, основные черты их строения должны были сложиться очень рано, к чему первичный океан давал полный простор. На материках условия жизни были разнообразнее, чем в море, так как горные цепи уже бороздили их поверхность, а присутствие среди пород, образовавшихся в это время конгломератов, сложенных валунами, указывает на присутствие в горах значительных ледников. Арльд предполагает, что на кембрийскую сушу уже стали проникать низшие растения, не выходя, однако, далеко за пределы приливов, могли расти здесь циановые водоросли, простейшие плесневые грибы, а по Арльду - и простейшие печеночные мхи, родственные современным рикчиям (Riccia), живущим на мокрой земле.

В 1929 г. Рюдеман открыл в кембрийских отложениях организм с радиально-лучистым строением, который он отнес к зеленым водорослям, инкрустированным известью, именно к сомнительному по прежним данным роду ольдгамия (Oldhamic occidens).

При большой площади морей и более высокой, чем в наше время, температуре, облачность должна была быть очень большой и окутывать Землю едва ли не сплошной пеленой. Состав атмосферы также был иной, чем теперь. Указания на избыток углекислоты и недостаток кислорода в литературе совершенно определенные. Если бы человек попал в обстановку кембрийского времени, то он погиб бы от невозможности правильно дышать, даже если бы и нашел чем питаться.

2. СИЛУРИЙСКАЯ СИСТЕМА СЛОЕВ

В западной Германии над серыми сланцами и зелеными песчаниками верхнекембрийских отложений лежат нижнесилурийские серовато-голубые сланцы, в таком правильном, как говорит И. Вальтер, напластовании, что трудно провести между ними границу. В Северной Америке есть известняки, которые в виде рифов проникают из кембрийских отложений в силурийские без резкой границы. Близ Ленинграда нижнесилурийские слои напластованы вплотную на верхнекембрийский оболовый песчаник. Казалось бы, что из этого легко вывести почти полное совпадение силурийских морей с кембрийскими, почему население этих морей и не должно было бы резко отличаться одно от другого. Между тем с самого начала силурийского периода мы имеем такой расцвет и такое изобилие животной жизни, что по справедливости считаем силурийское время одной из важнейших эпох в истории Земли.

Конец кембрийского периода ознаменовался вспышкой вулканической деятельности, завалившей пеплом прибрежные мелководья. В начале силурийского периода резко проявилась работа организмов, отлагающих известь, образовались богатые окаменелостями темно-серые известняки. Общая площадь морей увеличилась. Среди населения их отмечены многочисленные корненожки, радиолярии, кремнистые губки, кораллы, медузы, плеченогие моллюски, иглокожие, морские лилии, морские звезды, головоногие, трилобиты, ракообразные, наконец, первые позвоночные, именно панцирные рыбы.

Понятно, что и мир растений в силурийскую эпоху представлен богаче, чем в кембрийскую. Уже для более древних нижележащих слоев этой системы, для так называемого ордовицкого периода или ордовицких слоев известны вполне достоверные остатки морских водорослей. Много зеленых сильно инкрустированных известью водорослей из группы Dasycladaсеае, напр., великолепный циклокринус, имевший вид шара, сидевшего на прямой ножке. В скандинаво-балтийской области в верхних частях нижнего силура подобные водоросли, имевшие сифонное строение и мутовчатое расположение боковых ответвлений, образовали целые горные породы. Указываются также высоко развитые водоросли багрянки, напр., делессеритес, удивительно похожие на ныне живущие делессерии, ярко-розовые, плоские, но тонкие ветви которых имеют вид дубовых, ивовых или других листьев.

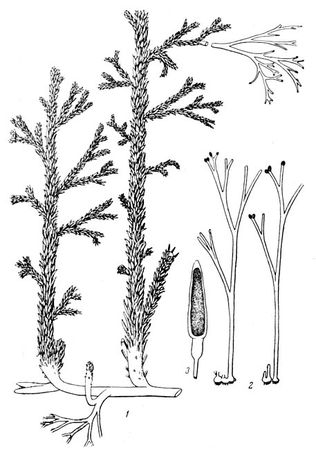

Рис. 5. Древнейшие растения суши - псилофиты:

1 - астероксил Asteroxylon Maekiei К. et L.; 2 - хорнеа Hornea Lignieri К. et L. со спорангиями на концах вильчатых ветвей; 3 - один конечный спорангий ринии Rhynia major К. et L. По окаменелостям из Шотландии

Суша силурийских материков оказалась гостеприимнее кембрийской. Если в кембрийскую эпоху простейшие растения еле поднялись над границами уреза воды и вышли на берега водных бассейнов, то в силурийскую они расплодились на значительные поверхности суши и поднялись к водоразделам. Предположительно можно говорить о неизбежности развития здесь на влажных почвах моховых ковров, но точно доказано лишь наличие в верхних силурийских отложениях представителей особого, позднее вымершего, класса растений, получившего наименование псилофитов (Psylophytales). Первый псилофит был найден в Канаде Даусоном еще в 1859 г., но особой известностью пользуется открытие в 1917 г. Кидстоном и Лангом в Шотландии целой флоры псилофитов, отличающихся большим разнообразием форм. Это первые достоверные растения суши, образовавшие целые зеленые ковры на влажной почве. Псилофиты были лишены корней, а большинство их также и листьев. Они состояли из вильчато-ветвившихся зеленых стеблей до 23 см вышины и горизонтально тянувшегося в почве корневища. У рода хорнеа корневище клубневидное. У некоторых родов есть также щетиновидные листочки, густо покрывавшие стебли. Органы плодоношения их помещались на концах ветвей и больше всего напоминали спороносные коробочки мхов. Некоторые черты их анатомии сближают псилофиты с плаунами.

Такова была эта первая растительность суши, отличавшаяся незначительной, по-видимому, продукцией органического вещества. Она, без сомнения, произошла от водорослей моря и сама породила растительность последующего периода.

Среди сухопутных животных силура отмечены скорпионы. Арльд отмечает первое появление развитых речных систем, что, конечно, улучшило условия жизни сухопутной флоры. Он думает, что остатки мхов, лишаев и грибов не дошли до нас только случайно. Он считает также, что к концу силура уже были заросли папоротников и других родственных им растений. Остатки папоротников, действительно, указывались из Северной Америки, но они не являются вполне достоверными.

3. ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА СЛОЕВ

Начало этой эпохи ознаменовалось сильным разрастанием северной суши. Европа стала на время полуостровом Северной Америки. На месте Западной Сибири бушевало море, отделявшее главный материк от небольшой сравнительно восточно-азиатской суши и большого южного материка, который называют страной Гондвана. Выдвинулись новые горные хребты, а стекавшие с них реки несли свои воды нередко во внутренние пустынные области, образуя у своего нижнего конца обширные озера.

По Криштофовичу, флора нижнего девона соответствует периоду массового переселения морских растений на сушу. В работе Крейзеля о нижнедевонских отложениях Германии (1930) приводится описание некоторых пионеров суши. Представим себе, что на влажных береговых отмелях разрослись кое-где звездообразные розетки или редкие дерновинки из безлистных более или менее прижатых к почве стеблей до 8 см

длины, несущие на концах утолщения, на которых сидели круглые тельца, по всей вероятности спорангии. Анатомическое их строение характеризуется наличием проводящего пучка лестничных трахеид, почему растение это, названное сциадофитом (Sciadophyton Steinmannii), не могло быть водорослью или мхом, а является представителем своеобразной группы низших папоротникообразных растений. Другое растение тех же отмелей, климациофит (Climaciophyton trifoliatum), было много мельче и отличалось тем, что на его стебельках сидели округлые листочки, кольцами по три. Криштофович относит его к примитивным хвощевым.

Тут же рос близкий к псилофитам дрепанофикус (Drepanophycus spinaeformis), с веточками, покрытыми густо щетиновидными листочками, и тениокрада (Taeniocrada Decheniana), которую можно было бы принять за бурую водоросль, если бы ее лентовидные вильчато-ветвящиеся веточки не обладали плотной жилкой, в которой помещался проводящий пучок из лестничных трахеид. По-видимому, этот еще безлистный организм также принадлежит к псилофитам; овальные спорангии часто собраны на концах тонких веточек рыхлыми кистями.

Росли здесь и настоящие псилофиты, а неподалеку в воде виднелись заросли несомненных водорослей, вернее всего бурых, с толстыми стволовидными основаниями, разветвленной кроной из листовидных вильчатых ветвей, получивших название прототакситес (Prototaxites psygmophylloides Kr. et Weyl.).

Таков был примитивный растительный мир нижнего девона, приуроченный к морскому берегу. Позднее он значительно усложнился и проник глубже на сушу.

Климат девона, как показывают сохранившиеся с тех пор массы характерного красного песчаника, богатого окисью железа, на значительных протяжениях суши был сухим, континентальным, что не исключает одновременного существования и стран приморских с влажным климатом.