Таким образом, в настоящее время совершенно очевидно, что мы постоянно получаем в какой-то мере дефектный пищевой рацион и наша бактериальная флора помогает нам устоять против создающихся неблагоприятных условий. В то же время бактериальная флора продуцирует некоторое количество токсических веществ. Поэтому создание идеальной пищи и идеального питания уже в свете этих обстоятельств совершенно нереально. Точно так-же нереальна идея относительно возможности существования человека с редуцированным желудочно-кишечным трактом.

Действительно, следует иметь в виду неоднократно упомянутый нами удивительный факт: желудочно-кишечный тракт - это не только орган, обеспечивающий поступление необходимых веществ в организм. Это эндокринный орган, который, как выяснилось в последнее десятилетие, по своей мощности превосходит все остальные эндокринные железы, вместе взятые (обзор: Уголев, 1978). Такое открытие по справедливости относится к одной из так называемых тихих революций в биологии и медицине. Эндокринная система желудочно-кишечного тракта по объему больше, чем гипофиз, щитовидная железа, надпочечники, половые железы и другие эндокринные структуры, и продуцирует больше различных гормонов, чем указанные эндокринные органы.

Следовательно, питание - это процесс поступления не только пищевых, но и регуляторных веществ, продуцируемых эндокринным аппаратом желудочно-кишечного тракта, т. е. химических сигналов, которые определенным образом управляют нашим организмом. Неудивительно поэтому, что у молодых организмов некоторый набор пищевых компонентов вызывает больший эффект, чем у старых. В последнем случае даже их более оптимальный набор может не вызывать ассимиляторных эффектов. Это объясняется тем, что эндокринная система желудочно-кишечного тракта реализует не только пищеварительные эупептические, но и эутрофические эффекты, участвуя в регуляции ассимиляции пищи и ряда других жизненно важных функций (см. гл. 6).

Наконец, в зависимости от эволюционных особенностей питания пища должна содержать большее или меньшее количество балластных структур, непосредственно не участвующих в обмене веществ организма (обзоры: Пищевые волокна, 1986; Vahouny, 1987; Kritchevsky, 1988, и др.). Выяснилось, что XIX в. был веком драматических ошибок, когда под влиянием теории сбалансированного питания промышленность стремилась получить, например, высокоочищенные муку, зерно, используемое для производства круп, и другие рафинированные продукты. Однако оказалось, что пищевые волокна существенно влияют на деятельность желудочно-кишечного тракта, на электролитный обмен и на ряд других функций первостепенной важности. Обнаружено также, что в отсутствие балластных веществ бактериальная флора желудочно-кишечного тракта вырабатывает значительно больше токсических веществ, чем в норме, и менее эффективно выполняет защитную и другие функции. Более того, в ходе эволюции сами балластные вещества включились в ряд функций организма, в том числе в обмен стероидов. Так, потребление человеком цельнозернового хлеба приводит к снижению холестерина в крови, которое сопоставимо с результатом введения холестерин-снижающих препаратов. Объяснение этому феномену состоит в том, что процессы обмена холестерина, желчных кислот и стероидных гормонов взаимосвязаны.

Таким образом, пищевые волокна следует использовать как для нормализации эндоэкологии, так и для прямого воздействия на обмен холестерина, солей; водный обмен и т. д. Надо сказать, что это применяется сейчас достаточно часто.

На Западе широко развивается промышленное изготовление пищевых волокон. В нашей стране также перестали изготовлять, например, чистые фруктовые соки и вместо этого наладили приготовление различных изделий из фруктов и овощей, содержащих пищевые волокна. Действительно, один из самых ценных компонентов во фруктах и овощах - это пищевые волокна. То же самое можно сказать и в отношении многих других продуктов (см. также гл. 3.)

Итак, в последнее время наблюдается быстрый прогресс наших знаний в области физиологии и биохимии питания и процессов ассимиляции пиши. Один из основных стимулов в развитии теоретических проблем питания заключается в практических потребностях первостепенной важности. В настоящее время становится ясно, что решение проблемы пищи и питания требует нетрадиционных подходов. Уже сейчас рассмотрение идеи создания идеальной пищи и идеального питания в рамках таких подходов позволяет полагать, что она относится к области прекрасных утопий.

5.5. Заключительные замечания

Основная идея, касающаяся идеальной пищи и идеального питания, заключается в том, чтобы обеспечить наилучшее проявление всех возможностей организма и его оптимальное функционирование. Однако, по-видимому, достижение этой цели нереально. В самом деле, некоторые типы пищи благоприятны при больших физических нагрузках; в тех же случаях, когда имеют место значительные психологические нагрузки, необходим другой рацион. Более того, изменения эмоционального фона также требуют соответствующих изменений рациона. Существенно различаются и типы питания в условиях жаркого и холодного климатов, причем различия в питании северных и южных народов не могут быть сведены лишь к экономическим факторам. Наконец, для увеличения продолжительности жизни следует употреблять низкокалорийные рационы. В то же время при интенсивной работе требуется достаточно высокий уровень питания. Таким образом, существует ряд "паттернов" адекватной пищи и питания для разных условий. Но ни один из них не идеален.

Сверх этого в настоящее время питание не может быть интерпретировано как простое снабжение организма некоторым набором химических элементов. Это - сложный процесс, в котором желудочно-кишечный тракт осуществляет взаимодействия с остальными органами и системами организма и служит источником огромного количества нервных и гормональных сигналов. Необходимо также учитывать эндоэкологию. С этих позиций последствия применения антибиотиков и самолечения трагичны, так как в этих случаях происходит подавление бактериальной флоры желудочно-кишечного тракта, которая возникает после рождения. Сам процесс переработки пищи также чрезвычайно важен и имеет большое значение для организма. Таким образом, современные представления о пищеварении и питании существенно отличаются от той сравнительно простой схемы, которая была принята ранее. В свете новых представлений следует сказать несколько слов о человеке будущего.

Высказанные идеи основаны на анализе, проведенном многими исследователями и касающемся основных тенденций развития позвоночных и тех изменений, которые характерны для человека в ходе формирования вида. Однако нельзя исключить, что в течение весьма длительного времени будет действовать стабилизирующий отбор и облик современного человека в основных чертах сохранится, имея тенденцию к гармонизации. Сохранятся также его внутреннее строение и архитектура основных функций, в том числе функция ассимиляции пищи. Это связано, в частности, с тем, что, как мы только что упоминали, желудочно-кишечный тракт является полифункциональной системой, выполняющей гормональную регуляцию, поддержание эндоэкологии определенного типа и многие другие функции.

Уже сейчас можно более обоснованно, чем раньше, ответить на вопрос, какой должна быть пища с учетом трофических процессов в организме человека, сформировавшихся в ходе эволюции. Если в конце XIX в. и даже в 50-х годах нашего столетия элементные и без балластные диеты рассматривали в качестве идеальных и говорили о метаболическом комфорте, то сейчас все более предпочтительным становится другой путь - разработка адекватной полимерной пищи, содержащей волокнистые структуры с различными свойствами и т. д. Иными словами, пища и питание должны быть адекватны эволюционно возникшим структурно-функциональным характеристикам организма и их особенностям. Понятие адекватности позволяет оптимизировать питание в соответствии с возрастом человека, характером его деятельности, климатическими условиями и т. д.

Каждая эпоха ставит вечный вопрос о способах удовлетворения одной из самых насущных потребностей человека - потребности в пище. Но ответ на этот вопрос различен и зависит от уровня наших знаний. Новая эволюционно обоснованная теория адекватного питания, сформулированная на основе научного прогресса и развития современного естествознания, открывает широкие возможности для оптимизации питания и в то же время лишает ряда иллюзий, к которым относятся представления об идеальной пище и идеальном питании.

Глава 6. Кишечная гормональная система и трофика организма

6.1. Вводные замечания

Одно из наиболее существенных различий теорий сбалансированного и адекватного питания заключается в том, что в соответствии с последней ассимиляция определяется не только поступлением нутриентов во внутреннюю среду организма. Согласно теории адекватного питания, не менее важным является одновременное включение специальной системы нервных сигналов и химических мессенджеров, продуцируемых эндокринными клетками желудочно-кишечного тракта и его бактериальной флорой. Иными словами, питание включает в себя жизненно важный поток регуляторных веществ (или регуляторный поток), направленный во внутреннюю среду организма.

Сейчас общеизвестно, что желудочно-кишечный тракт является не только системой, где осуществляются основные процессы ассимиляции пищи (полостное и мембранное пищеварение, а также всасывание), но и органом внутренней секреции. Среди клеток, реализующих переваривание и всасывание пищи, рассеяны клетки, которые синтезируют и выделяют гормоны. Как мы уже упоминали, примерный подсчет этих клеток показал, что по своей массе они не уступают общей массе всех остальных эндокринных желез организма. Кроме того, если учесть, что сейчас в желудочно-кишечном тракте идентифицировано более 10 типов различных эндокринных клеток, каждая из которых продуцирует один или более определенных гормонов, то гормональная система пищеварительного аппарата является также самой мультифункциональной.

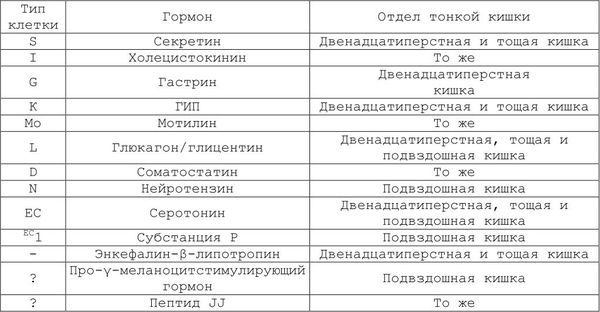

К настоящему времени обнаружено до 30 гормонов и гормоноподобных веществ, секретируемых эндокринными клетками пищеварительного аппарата, которые контролируют различные функции желудочно-кишечного тракта и других систем организма (табл. 6.1). (Типы эндокринных клеток желудочно-кишечного тракта, их морфология и продуцируемые гормоны освещены в недавних обзорах: Cooke, 1987; Solcia et al., 1987.) Недостаток или избыток этих гормонов и гормоноподобных веществ служат причиной ряда серьезных заболеваний. Многие гормоны желудочно-кишечного тракта синтезированы и установлено соответствие между их структурой и функцией. Среди них оказались гормоны, характерные для гипоталамуса, гипофиза, щитовидной железы, коры надпочечников и т. д. Обширная литература, касающаяся этой проблемы, представлена в ряде фундаментальных обзоров (Grossman, 1950; Endocrinology…, 1974; Уголев, 1978, 1985, 1987а; The endorphins, 1978; Scientific basis…, 1979; Gastrointestinal hormones, 1980; Вайсфельд, Кассиль, 1981; Gut hormones, 1981; Желудочно-кишечные гормоны…, 1981; Ашмарин, 1982; Brain neurotransmitters…, 1982; Смагин и др., 1983; Конышев, 1985; Nicholl et al., 1985; Климов, 1986; Holst, 1986; Cooke, 1987; Gut regulatory peptides…, 1987; Solcia et al., 1987; Walsh, 1987; Yamada, 1987; Геллер, 1988, и др.). Открытие и результаты исследований кишечной гормональной системы несомненно одно из ярких достижений современных гастроэнтерологии и эндокринологии.

Таблица 6.1. Типы эндокринных клеток, их распределение в тонкой кишке и продуцируемые гормоны (по: Cooke, 1987)

Открытие дуоденально-панкреатической реакции на кислоту в том виде, в каком оно сделано И. П. Павловым совместно с И. Л. Долинским (1894), Л. Б. Попельским (1896) и другими его сотрудниками в самом конце XIX в., способствовало развитию представлений о химических рефлексах. Обнаружение в начале XX в. "безнервного" механизма регуляции деятельности поджелудочной железы привело к открытию нового класса физиологически активных соединений - гормонов (Bayliss, Starling, 1902). Еще в 1960 г. гормоны желудочно-кишечного тракта рассматривались, скорее, как гормоноподобные соединения с местной регуляторной функцией (Уголев, 1960а). Число известных гормонов было в то время невелико. Это, в частности, были секретин, гастрин, холецистокинин, энтерокинин, субстанция Р и несколько других. Однако в том же году нами (Уголев, 1960а, 1960б) были опубликованы первые сообщения о том, что гормоны пищеварительного тракта контролируют не только функции пищеварительной системы, но и других жизненно важных систем организма, включая гипоталамус, который принято рассматривать как нейроэндокринный регулятор вегетативных функций и метаболизма (обзоры: Уголев, 1978, 1985).

В течение последних десятилетий представления о гормональных функциях желудочно-кишечного тракта и их роли претерпели значительные изменения. Прежде всего был обнаружен ряд фактов, которые позволили считать, что регуляторные эффекты кишечных гормонов выходят далеко за пределы пищеварительной системы. Сведения, что двенадцатиперстная кишка продуцирует гормонально активные вещества, которые действуют не только в области пищеварительной системы, но и участвуют в регуляции различных непищеварительных функций, приведены ниже.

6.2. Непищеварительные эффекты кишечной гормональной системы

Здесь мы должны отойти от принятого нами стиля и углубиться в методические детали, так как именно они определили серьезные изменения ряда важных концепций роли кишечной гормональной системы, а позднее привели к необходимости ревизии классической теории питания.

При изучении роли и функций различных эндокринных органов исследователями использован комплекс приемов. Между тем, по-видимому, только удаление какого-либо эндокринного органа дает возможность в более полной мере выявить его физиологическую роль и определить его функции, а также истинные, а не фармакологические эффекты. По этому поводу, характеризуя значение техники экстирпации для понимания функций каких-либо органов, в том числе эндокринных, И. П. Павлов в 1893 г. писал: "Чтобы определить функцию и значение для целого организма той или другой его части, эту часть удаляют из животного и наблюдают все те отклонения от нормы, которые обнаруживаются в оперированном животном. Из этих отклонений выводят заключение о роли и значении экстирпированного органа…" (с. 10). Справедливость мыслей, содержащихся в приведенном высказывании И. П. Павлова, не требует доказательств. Таким образом, мы видим, что при исследовании роли кишечных гормонов опущен такой важный и общий методический подход, как экстирпация. Для этого существовали серьезные трудности, как технические, так и теоретические.

Уже в 1950 г. один из крупнейших современных гастроэнтерологов и авторитетов в области гормонов желудочно-кишечного тракта М. Гроссман подчеркивал, что информация о гормональных функциях тонкой кишки не основана на использовании метода экстирпации, который кажется столь важным при анализе функций других эндокринных органов (Grossman, 1950). Он полагал, что дуоденэктомия или обширная резекция тонкой кишки не были использованы в связи с тем, что одновременно с выключением эндокринной системы выключаются пищеварительная и транспортная функции кишки, что затрудняет трактовку полученных результатов.

Говоря о непищеварительных, общих (или системных), функциях кишечной гормональной системы, следует заметить, что они были обнаружены во второй половине нашего столетия. Однако впервые мысль об общих эффектах кишечных гормонов была высказана еще в лаборатории И. П. Павлова, где было продемонстрировано падение кровяного давления у собак после введения в кровь экстрактов двенадцатиперстной кишки. Но затем этот сосудистый эффект был интерпретирован как результат действия гистамина.

Как известно, попытки удалить двенадцатиперстную кишку предпринимались неоднократно. Особенно известны многочисленные безуспешные попытки выдающегося русского физиолога и биохимика Е. С. Лондона, автора полифистульной техники желудочно-кишечного тракта и техники ангиостомии. В 1916 г. после таких неудачных попыток полностью удалить двенадцатиперстную кишку Е. С. Лондон предположил, что одной из возможных причин гибели животных были не только хирургические дефекты и другие осложнения, но и то, что двенадцатиперстная кишка служит источником жизненно важных веществ. Однако дуоденэктомия была в большинстве случаев успешна в том случае, если оставался хотя бы небольшой кусочек слизистой оболочки этого органа, но неизбежно кончалась гибелью животных, если осуществлялось полное удаление двенадцатиперстной кишки с пересадкой панкреатического и общего желчного протоков в тощую кишку.

В 1949–1960 гг. нам удалось решить хирургическую и экспериментальную сторону дуоденэктомии и показать следующее: 1) двенадцатиперстная кишка является своеобразным гипофизом брюшной полости; 2) кишечная гормональная система характеризуется не только местными (локальными), но и общими регуляторными эффектами; 3) гормоны желудочно-кишечного тракта координируют как пищеварительные процессы, так и процессы ассимиляции пищи в организме в целом. (Эти работы суммированы и подробно освещены в нашей монографии: Уголев, 1978.) В дальнейшем было показано, что не только двенадцатиперстная кишка, но и другие отделы желудочно-кишечного тракта играют важную роль в эндокринной регуляции функций организма.

Рассмотрим более подробно основные данные, позволившие сделать далеко идущие выводы о существовании непищеварительных регуляторных эффектов кишечной гормональной системы, а позднее рассмотреть питание как взаимодействие двух витальных потоков во внутреннюю среду организма: потока нутриентов и регуляторного потока. Последний по значению и разнообразию эффектов является особенно мощным.

6.3. Эндокринная функция двенадцатиперстной кишки

Как отмечено выше, к началу 50-х годов нами были преодолены технические трудности, связанные с полным и атравматичным удалением двенадцатиперстной кишки и с пересадкой панкреатического и общего желчного протоков в тощую кишку (рис. 6.1). Такая операция была проведена нами как на кошках, так и на собаках. Некоторые кошки жили до 4–5 лет после операции, собаки - более 10 лет. Мы не будем касаться технических аспектов, они изложены в ряде специальных работ и в обзорах (Уголев, 1978, 1985). Таким образом, после устранения технических трудностей была решена проблема, стоявшая перед Е. С. Лондоном.