Самка жука-майки, большая, с громадным брюшком, набитым яичками, обремененная грузом будущего потомства, не может летать и только с трудом передвигается по земле. Число откладываемых ею яичек колоссально - десятки тысяч. Из яичек выходят крошечные и очень подвижные личинки, которые забираются на цветы в надежде прицепиться к мохнатому костюму пчелы и попасть в ее гнездо, наполненное пищей, заготовленной для деток. Счастливчиков в этой сложной операции тоже мало.

...Небольшой низкий выступ берега реки порос каратурангой и сизо-зеленым тамариском. Маленькие полянки между ними покрыты низкими травами. Совсем недалеко от берега возвышается откос из щебнистой осыпи, за которым простирается до самых синеющих вдали отрогов Джунгарского Алатау обширная каменистая пустыня. Издалека я вижу оранжевую полянку, расцвеченную какими-то небольшими цветками. Я спешу к ней, так как знаю: где цветы, там обязательно и насекомые.

Сколько лет я путешествую по пустыне, но такие цветки встречаю впервые. Само растение очень напоминает широко распространенную низкую и колючую траву - цератокарпус, но оранжевые цветки на нем необычны. Их много, вся маленькая полянка усеяна ими. Но ни пестика, ни тычинок, ни лепестков не разглядеть. Это скорее всего соцветие, собранное в шероховатый оранжевый комочек. Я надеваю очки и нагибаюсь. Каково изумление, когда цветок, к которому я прикасаюсь рукой, неожиданно оживает, начинает шевелиться и распадается на множество крошечных насекомых. Тонкие, длинные, ярко-оранжевые с очень цепкими ногами, они стремительно бегут по моей руке. Вскоре от "цветка" ничего не остается.

Разглядывая маленьких насекомых, каждое из которых не более миллиметра, я узнаю в них личинок жуков-маек. Ранней весной большие, черно-синие жуки-майки вяло ползают по пустыне. Они никого не боятся, так как их кровь ядовита. В случае опасности они способны выделять капельки крови наружу. Из яичек майки выходят те самые подвижные личинки, которые и собрались яркими комочками, подражая цветам.

Теперь понятно, почему личинки забираются на верхушку растения. Скопление оранжевых личинок похоже на цветок и привлекает пчел. Кроме того, целая полянка фальшивых цветков более привлекательна, чем одиночные цветки. Едва прикоснется пчела к личинкам, они цепляются за нее. Попав в гнездо, личинки поедают пчелиных деток и превращаются в больших черных жуков-маек.

Раньше мне приходилось встречать одиночные скопления личинок маек. На этой же полянке собралось потомство нескольких сотен маек. Чем это объяснить? Может быть, на высоком откосе находится большая колония земляных пчел? Но, осмотрев его, я нахожу лишь остатки норок. Это место недавно размыло водой.

На полянке не менее полумиллиона личинок затаилось в полной неподвижности, в тщетном ожидании пчел. Сколько среди них окажется неудачников, особенно теперь, когда воды реки погубили колонию пчел!

Бескрылая, безглазая и безногая самка оригинального веерокрылого насекомого, высунув наружу лишь кончик тела, не покидает пчелу, в которой паразитирует. После оплодотворения она откладывает около 10 тыс. яиц. Вскоре из них выходят крохотные личинки, которые разбредаются во все стороны, забираются на цветки и приступают к долгому и далеко не всегда успешному ожиданию пчелки. Лишь оседлав ее и пробравшись вместе с нею в ячейку с отложенным яичком пчелы, личинка обеспечивает себе дальнейшую жизнь и развитие. На этом пути также очень мало удачников и, чтобы обеспечить выживание своему потомству, эти насекомые выработали такую плодовитость.

Итак, большая плодовитость - признак слабости, пассивной обороны. Насекомые более приспособленные, сильные менее плодовиты. Так, удивительные палочники в совершенстве подражают палочкам, сучкам, листьям. Среди насекомых они, пожалуй, - самые ловкие обманщики. Да и яички их трудно найти на земле, на которую обычно их бросают беспечные самки. Они мало плодовиты. Правда, беззащитный, но прекрасно подделывающийся под окружающие предметы гигантский палочник, длина которого достигает почти 20 см (настоящая палка!), более плодовит, чем его родственники, и откладывает около 500 яиц. Это объясняется тем, что на такую крупную добычу много охотников.

Другие насекомые мало плодовиты благодаря тому, что заботятся о своем потомстве, следят за ним, оберегают его от врагов. Так, тараканы носят яички в особом коконе при себе. В коконе находится не более 16 яиц. Знаменитая муха це-це, переносчик тяжелой сонной болезни, от которой раньше умирало много людей в Африке, не кладет яйца, а почти перед самым окукливанием рождает уже больших личинок. Число ее деток невелико - всего пять.

Насекомые, обитающие в пещерах, где не так уж часты враги, а жизнь медлительна и спокойна, кладут по одному яичку через значительные промежутки времени.

Плодовитость зависит от количества и качества пищи, а голодание, в какой бы оно форме ни протекало, не способствует деторождению. У бабочки-совки Plusia gamma, обитающей в Средиземноморье, после выхода из куколки яичники недоразвиты. Для их созревания обязательно необходим витамин Е. Если его по какой-либо причине в цветках растений нет или мало, бабочки отправляются путешествовать в поисках доброкачественного корма. Как только яичники развились и готовы к яйцекладке, стремление к странствованию немедленно угасает.

Комнатная муха, занимающая одно из первых мест в конкурсе на плодовитость, при одном углеводном питании без белковой пищи теряет свое могущество и становится бесплодной. Плодовитость известнейшего врага леса, американской белой бабочки, переселившейся из Нового Света в Старый, зависит от того, какими растениями питалась ее гусеница. Особенно повышает ее плодовитость питание листьями таких деревьев, как белая шелковица и ясенелистный клен. Питание другими деревьями, наоборот, понижает плодовитость. Давно доказано также, что взрослые насекомые, испытав в личиночной стадии голод, становятся мало плодовитыми. Это правило, пожалуй, относится ко всему живому миру.

На плодовитость оказывает влияние также и плотность населения вида. Чем она больше, тем меньше плодовитость. Капустная совка откладывает меньше яиц, если гусеница воспитывалась среди множества себе подобных гусениц, хотя бы она и не испытывала недостатка ни в количестве, ни в качестве корма. И, наоборот, гусеницы, воспитанные в одиночестве, отличаются от своих собратьев большей плодовитостью.

У саранчи в этом отношении все еще сложнее. Скученное содержание взрослой саранчи понижает плодовитость не только дочернего, но и внучатого поколения. Скученность же личинок повышает плодовитость саранчи. Если личинки развивались в скученной обстановке, а превратившись во взрослых были разобщены, то самка откладывает около 1,5 тыс. яиц; если же личинки росли разобщенно, а взрослые - скученно, плодовитость падает в десятки раз. Также ведут себя и другие насекомые. Самка запятовидной щитовки, воспитываемая в одиночестве, в среднем рождает более сотни яиц. При выращивании совместно 20 щитовок каждая самка откладывает уже 70 яиц, сорока - 24 яйца. От плотности населении зависит скорость размножения.

Итак, как будто природа поступает мудро: если насекомых мало, плодовитость повышается, они, как бы спохватившись, стараются изо всех сил наверстать упущенное, довести численность своего вида до максимальной плотности - вступает в действие регулирующий механизм. Но в органической жизни мало правил, не имеющих исключения. Для каждого вида есть какой-то определенный предел плотности, ниже которого насекомые начинают испытывать пагубные последствия сильной разреженности и снижают плодовитость. Почему? - спросит удивленный читатель.

У видов полигамных, т. е. оплодотворяющихся многократно, плодовитость зависит от количества оплодотворений и возрастает пропорционально их числу. При малой численности у самок мушек дрозофил уменьшается плодовитость. У зерновки Pachymerus gonager повышается плодовитость при повторных оплодотворениях. Часто спаривающиеся самки пестрокрылки Phagoletis pomonella откладывают большее количество жизнеспособных яиц, нежели самки, спаривающиеся мало или только один раз.

Особенно большое значение имеют повторные спаривания для самок общественных насекомых - муравьев и термитов. Ведь одной самке приходится в течение долгой жизни класть множество яиц. Многократные спаривания оказывают положительное влияние и на жизнеспособность потомства.

Есть насекомые, которые размножаются в стадии личинки или куколки. Это, так называемое детское, педогенетическое, размножение обнаружено у многих видов комаров-галлиц и довольно хорошо изучено. Оно встречается редко, так как представляет собой крайнюю меру, вызванную низкой численностью вида и стремлением выжить. Размножение без оплодотворения, девственное размножение, или партеногенез, - явление, в мире насекомых очень широко распространенное. Поиски самцов и самок, особенно у мелких насекомых, слабых, плохо ползающих или летающих, требуют времени и не всегда успешны. Выручает партеногенез.

Когда-то партеногенез считался таким же редким явлением, как ныне педогенез. А теперь нет почти ни одного отряда насекомых, среди которого не был бы зарегистрирован этот вид размножения. Только у разных насекомых оно развито по-разному: у одних крайне редко и, видимо, наступает в годы катастроф, когда тот или иной вид очень уменьшился в количестве или сильно уничтожен врагами, у других - более или менее часто, периодически сменяет обычное двуполое размножение.

Типичными партеногенетиками стали палочники. Видимо, к этому их принудили очень слабая подвижность, малая плодовитость. Многие их виды из года в год размножаются партеногенетически, и самцы среди них, несмотря на усиленные поиски, не найдены. У других - самцы очень редки. Один индийский палочник размножался без самцов в лаборатории 25 лет без каких-либо следов вырождения. В Новой Зеландии энтомологи воспитывали несколько видов палочников шесть лет, надеясь получить от них самцов и все же ничего не добились - самки палочников рождали только дочерей.

Восемь видов палочников, относящихся к одному роду, близки друг другу и не имеют самцов. Энтомологи предполагают, что если бы они были, то среди них произошло бы неизбежное скрещивание, которое и соединило бы эти виды в один. Такое в природе, видимо, бывало не раз. Не найдены самцы и у гигантского палочника. Мужская половина рода этого вида насекомых, по всей вероятности, уже навсегда утрачена.

У другого вида палочников развился гермафродитизм, т. е. у большинства особей преобладают мужские признаки, хотя скрещивания между ними никто не наблюдал. Возможно, когда-нибудь, через многие тысячелетия, у этого вида вторично появятся самцы и он станет размножаться обычным путем.

Некоторые крошечные осы-орехотворки, вызывающие, как и комарики-галлицы, на растениях образование галлов, по-видимому, размножаются тоже только партеногенетически. По крайней мере найти самцов у некоторых видов до сего времени никому не удалось, несмотря на настойчивые поиски.

Партеногенез развился у мелких беззащитных насекомых со слабой способностью к расселению. Он - мера против катастроф, поэтому распространен среди тлей, орехотворок, сеноедов, трипсов и многих других. Он очень редок у насекомых крупных, хорошо летающих, сильных, отлично защищенных от врагов. Его почти нет у жуков, хотя у слоника Otiorrhynchus dubius существуют две расы: размножающиеся с самцами и без них. Кстати сказать, у этого вида партеногенетические самки не проявляют интереса к самцам, в известной мере сохраняя чистоту этой расы и приверженность к девственному размножению. Возможно, эта раса существует наряду с нормальной на случай катастрофы.

У сеноеда Phyllotarsus picicornis тоже одновременно существуют две расы - партеногенетическая и обоеполая. Попытки скрестить обе расы были безуспешны; самцы не обращали никакого внимания на партеногенетических самок, хотя внешне они ничем не отличались от самок, родившихся обычным путем. Обоеполая раса развивается немного быстрее, но зато самки партеногенетической расы кладут на треть больше яиц. Самки обоеполой расы, будучи неоплодотворены, откладывают лишь единичные стерильные яйца.

У одного вида тропических тараканов с Гавайских островов произошло более заметное расхождение рас, размножающихся девственным и обоеполым путями. Они отличаются по мелким признакам строения тела и по образу жизни. Двуполая раса не может развиваться девственным путем. При скрещивании самок девственной расы с самцами двуполой расы плодовитость сильно снижается, и от таких родителей рождаются только одни самки.

Частичный партеногенез обнаружен у азиатской саранчи. Но у этого крупного насекомого только 20% неоплодотворенных яиц жизнеспособно, из них рождаются только самки. Потомство такой саранчи легко погибает, и из него доживает до взрослой стадии только 15%.

Итак, некоторые виды насекомых перешли к девственному размножению и утеряли мужскую половину рода. Другие в какой-то мере еще сохранили ее. Среди них, хотя и редко, происходит размножение с участием обоих полов и обновление генетического аппарата. Есть виды, способные к партеногенезу в очень слабой степени, но эта способность помогает переживать редкие катастрофические годы с низкой численностью особей. У некоторых насекомых вид разделился на две расы, одна из которых размножается девственным путем, другая - обычным. Обе расы как будто не соприкасаются друг с другом, не смешиваются и существуют независимо.

Есть еще особая группа насекомых, у которых девственное размножение периодически чередуется с обоеполым, что позволяет им быстрее размножаться. Чередование поколений особенно хорошо выражено у тлей, орехотворок и других мелких насекомых. Обычно весной немногочисленные самки, которым удалось перенести долгую зимовку, приступают к усиленному девственному размножению; только к осени появляются самцы и вид переходит к обычному обоеполому размножению. Существуют и другие комбинации чередования поколений; все они помогают противостоять врагам, обеспечивая быстрое и усиленное размножение.

Жизнь заставила "изобрести" еще одно приспособление для размножения. Его назвали "полиэмбриония", что в переводе с латинского означает многозародышевость. Яичко насекомого, начав развиваться, неожиданно разбивается на множество мелких яичек. Наездник Ageniaspis fuscicollis - враг яблоневой, черемуховой и боярышниковой молей, вредящих деревьям, откладывает в яичко моли свое единственное яйцо. Оно лежит недвижимо до тех пор, пока в яйце бабочки не появится маленькая гусеница. Тогда трогается в рост и яичко наездника, оно разбивается на добрую сотню зародышей, каждое из которых дает жизнь наезднику. У многих наездников Encyrtus (из надсемейства хальцид) одно яйцо может дать более тысячи зародышей. Яичко наездника Polygnotus minutus, отложенное в полость личинки злейшего врага зерновых культур - гессенской мушки, разбивается на 10–12 зародышей. Явление полиэмбрионии зарегистрировано у многих насекомых. Встречается оно и у человека: двойни, тройни однояйцевых близнецов - по существу тоже полиэмбриония.

"Чистота - залог здоровья". Кто не слышал еще с раннего детства это житейское правило? С грязных рук через пищу в кишечник попадает инфекция. На грязном теле появляются разные кожные заболевания. В грязном жилище царствуют микробы, которые вызывают тяжелые недуги. Соблюдают чистоту и насекомые. Стремление к чистоте тела у них заложено в инстинкте - памяти потомков, полученной по наследству. Посмотрите, как тщательно чистит своими лохматыми ножками муха свое тело.

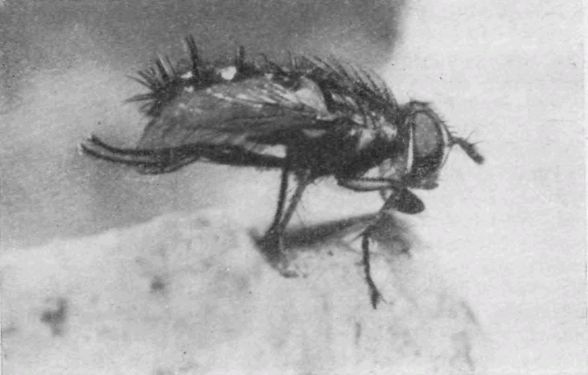

...На стоянке экспедиции случайно опрокинули кружку и сладкий чай пролился на песок. В пустыне сухо, жарко, ярко светит солнце, от жажды страдает все живое. Вот почему не прошло и минуты, а на влажное место уже села муха-тахина. Как быстро муха обнаружила живительную влагу, стала жадно сосать мокрый песок. Ее брюшко, тонкое и поджарое, полнеет с каждой минутой. До того увлеклась муха, что не замечает направленного на нее фотоаппарата. А в его зеркале хорошо видны полосатое брюшко, длинные крепкие щетинки, покрывающие тело, коричневые выразительные глаза и короткие, по сильные крылья.

Наконец муха напилась и сразу же принялась за туалет. Прежде всего передними ногами усиленно почистила голову, протерла глаза, коротенькие усики. Потом вытянула свой длинный и мясистый хоботок с большой и сложно устроенной подушечкой на кончике и тщательно протерла его передними ногами. После этого принялась за тело. Тут пошли в ход задние ноги. Ими она протерла и грудь, и брюшко. Осторожно муха поглаживает ногами свои крылья - чудесный летательный аппарат, смахивая сверху и снизу пылинки. В заключение муха потирает друг о друга передние и задние ноги: щеточки тоже должны быть чистыми. Вот и закончен туалет. Повернулась и мгновенно исчезла в синем небе.

Все мухи покрыты волосками и щетинками, на которые цепляется масса разнообразных бактерий. На теле комнатных мух ученые нашли возбудителей почти всех заразных болезней человека. Тут оказались и палочки туберкулеза, и кокки гнойных ран, и возбудители холеры, брюшного тифа, и многие другие. Наверное, немало на поверхности тела мухи и микроорганизмов, опасных для них самих.

У многих ос и пчел на передних ногах расположены специальные щеточки для чистки главным образом усиков. Ими насекомые постоянно пользуются, периодически облизывая и очищая их от грязи ротовыми придатками. Щетка - непременная принадлежность муравья. В течение дня почти треть времени муравей занят тем, что чистит свое тело и прежде всего усики. А уж как они холят и вылизывают своих личинок и куколок! Да и не только их.

...В мокром лесу рыжим лесным муравьям трудно передвигаться. Капельки влаги оседают на голове, глазах, усиках. Отяжелевшие мокрые муравьи медленно ползут в муравейник и скрываются в его темных ходах. Но дождь был недолгим. Вскоре прорвались тучи, заголубело небо, лучи солнца глянули на землю и засверкали росинки на травах. Понемногу муравейник стал оживать. На его вершине снова закопошились муравьи. Но сейчас уже не увидеть ни строителей, ни охотников. Все заняты усиленным туалетом, тщательно чистят усики, разглаживают ногами щетинки на теле. Муравьи всегда следят за чистотой. Но после дождя занимаются туалетом особенно долго.

На самой вершине муравейника один муравей схватил другого за ногу и тащит его к входу. Муравью не нравится такое обращение, он сопротивляется и вырывается. Через некоторое время его схватывают другие муравьи и снова пытаются тащить. Но упрямое противодействие берет верх, муравья оставляют в покое. Потом вскоре около него опять собираются муравьи, наперебой гладят его усиками и начинают облизывать голову и грудь. Муравей поднимается на ногах, становится почти вертикально, возвышаясь среди окружающей его толпы. Но вот муравей окончательно оставлен в покое. Через некоторое время он исчезает в одном из входов. После этого я начинаю замечать всюду небольшие группы муравьев, и в центре каждой находится один избранный, которого тщательно облизывают. Внимания удостаиваются далеко не все. Почему - не знаю. Может быть, это какие-то особые муравьи?