Вот так после тщательных полевых и лабораторных исследований строения панциря, устройства органов зрения, осязания и движения в омертвелом камне постепенно начинают проступать черты пусть несовершенного, но по-своему необычного и неповторимого во времени животного. Теперь можно сесть и написать: приземистый трилобит медленными шажками передвигался по мягкому илистому дну ордовикского моря, куда проникал лишь тусклый свет. Он сворачивался с приближением опасности, снова распрямлялся и продолжал поиск спрятавшихся в иле червей…

Сходным образом восстанавливается облик других современников трилобитов - тех, кого они ели, тех, кто, наоборот, гонялся за ними, и просто соседей. Постепенно воссоздается все сообщество - то есть сами организмы в их взаимоотношениях друг с другом и со средой обитания в некотором пространстве и в определенный момент времени. За пределами этого пространства и времени были другие сообщества, прямо или косвенно связанные друг с другом. Прослеживая во времени смену сообществ и преобразования в любом из них, можно понять, по каким законам развивалась жизнь на планете от ее зарождения до наших дней и какие условия необходимы для существования устойчивого сообщества или общества.

Маленькое отступление

Подобно настоящей летописи летопись земных слоев писалась разными, часто неизвестными авторами. Многие слои были образованы мельчайшими бактериями и простейшими одноклеточными организмами, от которых последующие геологические изменения мало что оставили.

Этнограф Лев Николаевич Гумилев отмечал, что летописцы часто завышали значимость отдельных событий. Засушливый год мог показаться самым дождливым, поскольку каждый долгожданный дождь обязательно заносился в летопись. Наоборот, никто не обращал внимания на ливень, который зарядил с утра в понедельник и шел до воскресного обеда, причем каждую неделю. Подобным же образом гигантские кости какого-нибудь зверя, значимого лишь для отдельного сообщества, имеют больше шансов уцелеть, чем остатки бактерий. А ведь они, влияя на состав газов в атмосфере, были во все времена намного важнее для всех обитателей планеты.

Более удачливым авторам, от которых сохранились следы (например, норки) или скелетные остатки, даются условные названия, состоявшие из латинских букв. Это дань средневековой этике ученых. В те времена исследователи разных стран выражались исключительно на мертвом латинском языке. Ни один живой язык не имел преимущества, и шансы разных школ уравнивались.

Употребление латинских и греческих слов, конечно, несколько усложняет текст. Но мне кажется, что лучше пользоваться латинскими и греческими терминами, чем писать вроде "это животное с ушами, как лопухи, жило до животного с хитрой мордой, но после животного с большими зубами и ело все зеленое". (Термины и их латинские (лат.) и греческие (греч.) корни по мере возможности объясняются прямо в тексте.

Совсем без названий ископаемых организмов обойтись невозможно. Многие из давно вымерших существ не имеют даже отдаленных родственников в современном мире. Образуются их имена по правилам особых кодексов, чтить которые - святая обязанность каждого биолога, ботаника и палеонтолога. Эти названия имеют латинские или латинизированные греческие корни, но в последнее время среди них все чаще встречаются фамилии ученых (например, сприггина, эрниетта, клаудина) и географические привязки (например, чуария, лонгфенгшания, халкиерия). Начало научному словотворчеству положил шведский естествоиспытатель XVIII века Карл Линней, назвавший жабу обыкновенную "буфо-буфо" в честь своего французского современника Жоржа Бюффона. Подобным образом поступал и французский палеонтолог XIX века Жоаким Барранд. Проживая в Праге, он описал более трех с половиной тысяч ископаемых видов, и в дело пошли простые чешские слова (например, "бабинка" и "паненка").

Иногда с названиями происходят удивительные истории. Один австралийский палеонтолог нашел в кембрийских слоях раковинку моллюска в виде колпачка, но со странной трубкой, торчащей из-под макушки. Он был большим поклонником фантастического сериала о профессоре (конечно, сумасшедшем) и его роботах-далеках. Далеки выглядели точь-в-точь как кембрийский моллюск - коническое туловище и длинный щуп на голове. Ног нет. В честь их колпачок с трубочкой и получил свое видовое имя. Но и автор книги, по которой сняли сериал, имя позаимствовал. В те далекие уже 60-е годы XX века по всему миру прославился советский танцевальный ансамбль "Березка". Девушки-"березки" в ниспадающих юбках плавно, казалось, без ног, скользили по сцене. При этом они напевали что-то вроде "далеко-далеко". Так появились далеки - роботы-юбки.

Карл Линней не только придумал правила для наименования живых и ископаемых организмов. Для пущего удобства он стал сводить похожие существа в группы. Практически неотличимые друг от друга особи он предложил называть видами. Наиболее похожие виды объединялись в роды, сходные роды - в отряды, а далее - в классы. Потом добавили еще две категории: семейства и типы.

Например, человек относится к виду "сапиенс", принадлежащему к роду "гомо", также как вид "эректус" (питекантроп.) Последний вместе с родом австралопитеков включается в состав семейства гоминид. Это семейство, а также мартышки и лемуры, входит в отряд приматов (лат. "первенствующие" - человеку свойственно переоценивать свою значимость в природе). Приматы являются одним из отрядов в классе млекопитающих наряду с хищными, китообразными, рукокрылыми грызунами и другими. Млекопитающие вместе с пресмыкающимися, птицами, костными рыбами и даже совершенно непохожими на всех них морскими спринцовками объединяются в тип хордовых. (Морская спринцовка напоминает небольшой кожистый бочонок, который выстреливает струей воды, если вытащить его из моря и коснуться пальцем.)

Данные палеонтологии, сравнительной анатомии, эмбриологии, генетики и молекулярной биологии позволили понять, что все эти линнеевские группы представляют собой объединения организмов, связанных определенной степенью родства. У каждой науки своя особая роль в познании мира, но палеонтология позволяет воочию увидеть, как выглядели далекие общие предки и какие именно органы более всего переменились при превращении одних организмов в другие.

Обычно, чем ближе родство и чем короче временной промежуток, отделяющий от общего предка, тем больше общности между организмами. Связь между видами одного рода теснее, чем между видами одного семейства, и так далее - вплоть до типов. В последнее время приходится употреблять и более общие категории - царства и империи.

Империй всего три - эубактерии, архебактерии и эукариоты. Среди эукариот принято выделять четыре царства - простейшие, грибы, растения и животные. Правда, многие простейшие и низшие растения (водоросли) по внутреннему строению менее похожи между собой, чем высшие растения и животные. Поэтому все чаще предлагается разделить эукариот на большее число царств (7 или даже 19.) Подробнее особенности этих империй, царств и типов будут перечислены дальше, по мере их появления в ископаемой летописи и на страницах книги.

Подобно тому как настоящие летописные свитки именуются по месту их нахождения, получают названия страницы каменной летописи. Вся она подразделяется на два очень неравных по продолжительности интервала - криптозой (3900 - 550 млн. лет назад) и фанерозой (550 млн. лет назад - современный период.) Иногда условно выделяется предшествовавшая криптозою прискойская эра (лат. "прискус" - "предшествующий"), но соответствующих ей отложений (4,6–3,9 млрд. лет назад) на Земле не существует. В криптозое выделяются архей (грен, "древний"; 3,9–2,5 млрд. лет назад) и протерозой (2500 - 550 млн. лет назад.) Последний закончился вендским периодом (605–550 млн. лет назад).

Фанерозой включает три эры - палеозойскую (550–248 млн. лет назад), мезозойскую (248 - 65 млн. лет назад) и кайнозойскую (65 млн. лет назад - современный период). Каждая эра состоит их нескольких периодов. Палеозойская - из кембрийского, ордовикского, силурийского, девонского, каменноугольного и пермского; мезозойская - из триасового, юрского и мелового; кайнозойская - из палеогенового, неогенового и четвертичного.

Названия самых длительных интервалов времени имеют общий греческий корень "зое" (жизнь). Их можно перевести как "скрытая" (криптозой), "открытая" (фанерозой), "первичная" (протерозой), "древняя" (палеозой), "средняя" (мезозой) и "современная" (кайнозой) жизнь. Периоды именуются по области распространения пород, где они были описаны (Кембрийские и Юрские горы, графство Девон, г. Пермь); племенам, населявшим эти области (венеды, ордовики, силуры); или по наиболее характерным признакам (каменный уголь, мел, трехчастное строение - триас). Названия периодов кайнозойской эры произведены от греческих корней "палеос" (древний), "неос" (новый) и "генос" (рождение). Нынешнее наименование четвертичного периода сохранилось с тех пор, когда геологические породы делились на первичные (примерно соответствовавшие палеозойской и мезозойской эрам), третичные (палеоген и неоген) и четвертичные. Выражение "третичный период" нередко встречается и в современной геологической литературе.

Глава I

В глубоком архее, или что остается, когда ничего не остается

(3900–2500 млн лет назад)

Чудеса случаются не против Природы,

а против того, что мы знаем о Природе.

Блаженный Августин

Что было раньше и курицы, и яйца? Первые существа и первые созданные ими вещества. Можно ли прожить без сообщества? Кто и что написал на каменных страницах? Создатели озонового щита родины.

Пролог

Чтобы рассказать о том, что было задолго до курицы и яйца, мне пришлось бы завести читателя в такие научные дебри, откуда не каждый способен выбраться. Поэтому для особо любопытных в конце книге прилагается дополнительная глава, в которой повествуется о самых далеких от нас временах. Всем же прочим предлагается начать с этой главы или сразу обратиться к "Краткому содержанию", завершающему сей опус. А для тех, кто будет засыпать над книгой, в конце глав дописаны "сказки старого палеонтолога", чтобы лучше спалось.

Сейчас речь пойдет о геологически достоверных временах, которым в истории Земли предшествовал довольно длительный период. Тогда на Земле и вне ее существовало столько возможностей для зарождения жизни, что она не могла не появиться. Нужен был ускоритель для сборки сложных химических соединений и отбраковщик излишков. Эту роль могли сыграть минералы. Участие минеральных кристаллов могло ускорить возникновение жизни, и весь путь от неживых организмов до живых носителей информации - генов - мог оказаться весьма коротким (в геологическом масштабе времени, конечно), то есть осуществимым на Земле. Даже если предположить, что живые организмы возникли на Земле около четырех миллиардов лет назад, оставшихся полмиллиарда лет для "кристаллизации" неживых организмов вполне достаточно. Если невероятное все же случилось, не лучше ли считать его неизбежным?

Во всяком случае, жизнь на Земле существует, потому что на Земле существует жизнь. Это не парадокс. Это реальность. Не будь на Земле живых существ, планете была бы уготована участь ядовитой парилки, как Венере, или остывшего пустынного тела, как Марсу. Не сразу биологические процессы взяли верх над геологическими в созидании планетных оболочек - газовой (атмосферы), жидкой (гидросферы) и отчасти твердой (земной коры.) Новые и новые поколения организмов сменяли друг друга, пользуясь тем, что произвели предшественники, и, в свою очередь, преобразуя Землю для потомков. Вот как это было.

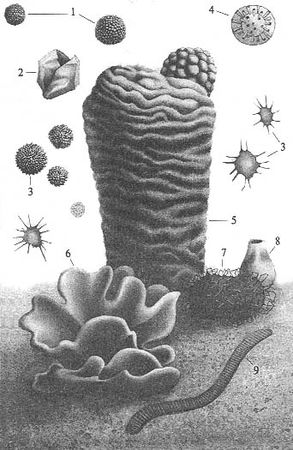

Протерозойские морские организмы

1 - планктонные колониальные зеленые водоросли;2 - раскрывшаяся оболочка водоросли; 3 - планктонные акритархи; 4 - планктонные одноклеточные зеленые водоросли;5 - столбчатый строматолит; 6 - красная водоросль;7 - донный акритарх; 8 - раковинная амеба меланокирилл; 9 - пармия (то ли червь, то ли водоросль)

Самые первые

Древнейший период земной летописи так и называется - древнейший (по-гречески - архей.) Он начался около 4 млрд лет назад и закончился 2,5 млрд лет назад. Нижний временной рубеж архея установлен по возрасту первых осадочных пород (переотложенные минералы бывают и старше). Кстати, эти минералы (крошечные зерна циркона) подсказали, что 4,4 млрд лет назад Землю уже покрывала водная оболочка, а температура воздуха над ней не превышала 200 °C. (Вскипанию воды препятствовало высокое давление.)

Вплоть до середины XX века любые открытия остатков жизни в архейских породах не воспринимались всерьез. Считалось, что если хороши ископаемые, то неправильно определен их возраст. Если же возраст верен, то сами ископаемые сомнительны. Но если совсем все сходится, то, значит, дело обстоит гораздо хуже и ископаемые просочились из молодых, неархейских пород.

На деле чуть ли не первые сохранившиеся горные породы (возрастом 3,86 млрд лет) несут в себе следы признаков жизни (или признаки следов), то есть те самые "особые" изотопы. Так, в древнейшем графите (породе, сложенной углеродом) соотношение устойчивых изотопов углерода (13С/12С) сильно сдвинуто в пользу легкой разновидности этого элемента и наоборот, вмещающие породы сохранили изрядное число тяжелых изотопов. Так раскидать изотопы могли только какие-то фотосинтезирующие бактерии.

А теперь о фотосинтезе. Фотосинтезом называют преобразование (греч. "синтезис") бактериями и растениями энергии света (греч. "фотос") в органические вещества. Благодаря этому явлению процветают все растительные организмы.

Одним из признаков живой материи - от бактерий до человека - служит поиск легкой жизни. И при фотосинтезе из обращения изымается более легкий изотоп углерода. Он скапливается в органическом веществе (которое со временем может стать графитом). Среда, наоборот, обогащается более тяжелым изотопом, что практически навечно запечатлевается в осадке. Заметив такую изотопную разницу, можно не сомневаться, что во время накопления осадка водная среда кишела существами, способными к фотосинтезу. Даже основательный нагрев (до температуры 500 °C при давлении в 5000 атмосфер) не в силах изменить первичное соотношение изотопов.

Столь древние находки фотосинтезирующих бактерий не вполне отвечают общепринятым взглядам на древнейшую историю организмов. (Впрочем, "общепринятыми" и принято называть взгляды, менее всего соответствующие фактам.) Согласно таким взглядам, сначала объявились бактерии, способные не дышать кислородом и при этом питаться практически чем угодно, но в готовом виде. Затем возникли микробы, которые, подобно нам, потребляют кислород. Наконец подключились фотосинтетики. На роль первых вроде бы неплохо подходят архебактерии.

Само название "архебактерии" (древние бактерии) призвано подчеркнуть, что они существуют очень давно и столь же отличаются от настоящих бактерий (эубактерий), сколь бактерии от эукариот. К последним относимся и мы с вами. Слово "эукариоты" (греч.) означает "настоящие ядерные организмы", поскольку у них в клетках есть ядро - сосредоточие хромосом, несущих гены. У прокариот (архебактерии и эубактерий) ядра нет и гены находятся в кольцевой хромосоме, лишенной собственной оболочки.

Архебактерии способны выживать при сильной солености, повышенной кислотности, высоких температурах (до 113 °C) и в отсутствии кислорода. Например в кипящей серной кислоте. По своей выносливости они идеально подходят на роль пионеров, осваивавших безжизненную планету.

Есть только одно но: архебактериям требуется органическое вещество. Однако это но перевешивает все остальное. Ведь надо, чтобы это органическое вещество кто-то производил, поскольку каннибализм у них исключен. (Это черта более высокоорганизованных форм жизни.) И какую группу бактерий ни возьми, им нужны другие бактерии, которые готовили бы для них обед, завтрак и ужин. Замкнутый круг какой-то получается, или круговорот. Круговорот хотя бы основных, насущных элементов и обеспечивает существование жизни в виде устойчивого сообщества. Очевидно, что курица не может появиться раньше яйца. Они могут возникнуть только одновременно. Таким же образом любую ветвь бактерий трудно вообразить без всех прочих.

Сообщество, где все организмы выполняют одну работу - только производят или только потребляют, - невозможно. Прасообщество состояло по крайней мере из производителей и разрушителей.

Работа распределяется между членами бактериального сообщества примерно таким образом. Цианобактерии непосредственно из атмосферы усваивают углерод (на свету) и азот (в темное время суток.) Используя солнечную энергию, они создают органическое вещество. Попутно выделяется кислород. Конечный объем органического вещества не может превышать объем разложенного. Иначе все ресурсы быстро исчерпаются. Поэтому в дело вступают другие бактерии - гидролитики (греч. "растворяющие водой"). Они растворяют и разлагают отмершую органику до состояния простых соединений (углеводов; газов, включая водород, углекислый газ, метан, сероводород; уксусную кислоту и др.). Эти соединения нужны сероводородобразующим бактериям, которые восстанавливают сульфаты (соли серной кислоты) и серу. Попутно они возвращают фотосинтетикам исходные вещества. Серный круговорот замыкают другие серные эубактерий. Из-за продуктов бескислородного разложения (водород и уксусная кислота) соперничают сероводородобразователи и метанообразующие архебактерии. Производимый последними метан требуется метанокисляющим эубактериям.

Следы бактериального сообщества встречаются уже в нижнеархейских отложениях на северо-западе Австралии, в Пилбаре. Откуда мы можем это знать? С помощью биомаркеров, которые показывают, кто на самом деле жил в далеком архее. Органические породы из Пилбары, которым 2,7 млрд лет, сохранили биомаркеры цианобактерий и предков эукариот. Прослои железной руды, возможно, отложили железобактерии. В отсутствии сероводородобразующих бактерий (свидетельства их деятельности проявились только в протерозое) главными потребителями цианобактериальной продукции могли стать метанообразующие архебактерии, привычные к отсутствию кислорода. Они не только производили пищу для своих метанокисляющих противников, но и наполняли этим газом атмосферу.

По тем временам метан был для Земли куда важнее кислорода. Ведь солнце накалялось от силы на треть. И атмосфера должна была быть достаточно теплоемкой, чтобы не дать планете раз и навсегда замерзнуть. Основным теплоизолятором мог стать углекислый газ или метан. Метан лучше, чем углекислый газ, держит тепло и вполне годился на роль первичной теплоизолирующей оболочки.