Результаты "Викинга" показали, что на Марсе жизни нет, и в NASA стали терять интерес к марсианским исследованиям, поскольку в NASA ориентированы на изучение жизни вне Земли. Однако недостаток интереса со стороны NASA стимулировал развитие другой отрасли науки, той, что тоже сосредоточена на познании чужих миров и, возможно, инопланетной жизни - океанографии.

В первые годы сразу после осуществления проекта "Викинг" стали инвестироваться огромные суммы в технологии, необходимые для исследований океанских глубин, и вскоре аппарат совсем другого типа совершил посадку на чужеродную поверхность. На этот раз жизнь была-таки обнаружена, но совершенно неожиданная по форме. Сперва в Атлантическом океане, а затем, очень быстро, одно за другим были проведены исследования на глубоководье у Галапагосских островов и в Калифорнийском заливе - маленькая желтая субмарина ALVIN сфотографировала и взяла образцы такого вида жизни, который использует источник энергии, радикально отличный от солнечного света.

Это открытие "фауны разломов" может кардинально изменить наше представление о том, где и как возникла жизнь на Земле, если она вообще возникла именно на Земле. Если жизнь на Земле появилась вскоре после срастания нескольких небесных тел в одну обитаемую планету, то получается, что жизнь не так уж и сложно создать. Но насколько древними являются самые древние жизненные формы и где именно эти первые формы зародились?

Обычно, когда историки пытаются обнаружить что-то "самое раннее", они смотрят в записи еще более древние, то же самое делают исследователи естественной истории Земли. В их случае проблемой становится недостаток пород соответствующего возраста, а также почти полная невозможность для древних бактерий образовывать ископаемые останки.

На протяжении более чем двух десятилетий аксиомой полагалось то, что самый старый след жизни на Земле тянется из заледенелого уголка Гренландии под названием Исуа. Никаких фоссилий найдено не было. Вместо этого сообщалось, что мелкие минералы-апатиты содержат микроскопические количества углерода - такого, который химически похож (близкий изотоп) на производимый живым организмом. Изученные при этом породы были датированы примерно 3,7 млрд лет, а позже новые данные дали возможность предполагать, что они на самом деле даже старше, около 3,85 млрд лет, и этот факт надолго был "узаконен" учебниками.

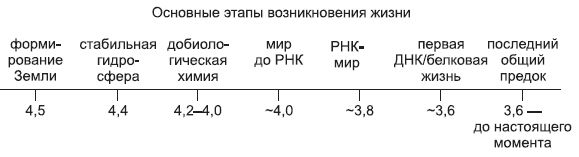

Датировка в 3,7–3,85 млрд лет очень хорошо подходила к определению самого раннего времени появления жизни. Как мы упоминали выше, Землю бомбардировали астероиды и прочий космический мусор тогда еще молодой Солнечной системы - около 4,2–3,8 млрд лет назад. Великий Карл Саган высказал свое знаменитое предположение, что жизнь, даже если она тогда уже сформировалась, была полностью уничтожена, он назвал это "крушение жизни" (Impact Frustration of Life). Таким образом, возраст пород в Исуа идеально соответствовал гипотезе, согласно которой тяжелый космический обстрел уже закончился, и жизнь вполне могла зародиться. К несчастью для такой стройной теории, новый инструментарий XXI века позволил установить, что мельчайшие частицы углерода из Исуа вовсе не были органического происхождения.

Следующей по древности была датировка жизни в 3,5 млрд лет, и в этом случае данные были основаны на ископаемых, а не только на химических сигналах - американский палеонтолог Уильям Скопф обнаружил волокнистые формы в агате, возраст которых датировался 3,5 млрд лет. Эти ископаемые были найдены в ранее неисследованных древних породах, расположенных в одном из наименее обитаемых на планете мест - в нагромождении кремнистого известняка в Западной Австралии. Точное географическое местоположение этих ископаемых останков в сухой пыли австралийской пустоши называется "Северный полюс" - ироничное прозвище места, которое на самом деле является самым жарким на Земле и находится географически, а главное климатически, настолько далеко от Арктики, насколько только можно себе представить.

Открытие Скопфа всколыхнуло научную общественность, так как оказалось, что жизнь на Земле и правда может оказаться очень древним явлением. Целых 20 лет эти австралийские окаменелости считались самым старым свидетельством жизни на планете. А затем и это также подверглось сомнению: оксфордский ученый Мартин Бразье заявил, что так называемые самые старые отпечатки жизни на Земле - просто крошечные отпечатки кристаллов, а вовсе не ископаемые жизненных форм.

За этим последовало нечто, похожее на уличную потасовку, одну из самых крупных за всю историю науки. Приверженцы обеих точек зрения предпринимали сокрушительные атаки и контратаки. Битва продолжалась несколько лет, и Скопф постепенно терял позиции, и не только в результате нападок со стороны оксфордской армии по поводу толкования природы австралийских отпечатков, но затем и в связи с высказанными сомнениями по поводу возраста самих пород, в которых останки были найдены. Около 2005 года Роджер Бюик из Вашингтонского университета сделал заявление, что если даже крошечные объекты из Западной Австралии вообще являются ископаемыми останками живых организмов, то породы сами по себе значительно моложе, чем то утверждает Уильям Скопф, - более чем на миллиард лет моложе! Это не опровергает того, что они все же очень древние (любые окаменелости, которым приписывают миллиарды лет, рассматриваются как древние), но уж к древнейшим формам жизни на Земле они никак не относятся. Вот после двух-трех таких ударов австралийские окаменелости вылетели из круга древнейших ископаемых.

Такое положение сохранялось до 2012 года, когда уже упомянутый Мартин Бразье опубликовал (в соавторстве) статью, в которой описывалась форма жизни, датированная по крайней мере 3,4 млрд лет, и таким образом, по словам авторов, была самым древним свидетельством жизни из когда-либо обнаруженных. Эта находка была тем более значимой, что сами обнаруженные ископаемые, все микроскопические, по размерам и форме совпадали с определенным типом бактерий, живущих на Земле сегодня. Эти самые древние формы жизни обитали в море, для их жизни, вероятно, нужна была сера, и они быстро погибали даже от небольшого количества молекул кислорода. И хотя такая жизнь все еще соответствует нашим представлениям об "углеродной" жизни вообще, в наше определение того, как возникла жизнь, следует внести поправки с учетом роли серы.

Ископаемые, описанные в работе Бразье, по-видимому, имеют отношение к живущим сегодня на нашей планете микроскопическим бактериям, которым также необходима для жизни сера и которые тут же умирают даже от небольшого воздействия кислорода. Если это открытие подтвердится, то станет ясно, что жизнь на Земле возникла в местах, крайне отличных от большинства земных условий, и что зависела она от наличия серы, а не кислорода.

Жизнь на Земле обычно ассоциируется с лесами, морями, озерами и небесами в их сегодняшнем виде - и с существами, которые живут в прозрачном воздухе, прозрачной воде или на лугах с зеленой травой. Однако ископаемые, найденные Бразье, происходят из среды, где температуры намного выше сегодняшних средних, где воздух насыщен токсичными газами - метаном, углекислым газом, аммиаком и в не меньшей степени - ядовитым сероводородом. Такая жизнь знала планету, безусловно, без материков (или даже без всякой суши вообще) и вне пределов недолговечных вулканических островов. В таком окружении жизнь возникла (или прибыла извне - мы об этом еще поговорим на следующих страницах) и процветала на протяжении миллиардов лет. Мы все вышли из этой адской колыбели Земли и несем на себе шрамы и гены того периода, когда начало жизни на планете было насыщено серой.

Вскоре после такого описания раннего периода земной жизни, зародившейся в бескислородной, богатой серой среде, на Красную планету был доставлен марсоход "Кьюриосити". А почти сразу после этого события Бразье задали вопрос, могут ли серные микроорганизмы, чьи окаменелые останки он только что нашел, жить на Марсе. После минутного замешательства он ответил: "Да".

Если окажется, что форма жизни возрастом 3,4 млрд лет - самая древняя, то это поставит под сомнение очень многие современные прописные истины относительно того, где могла зародиться жизнь на Земле. Наша планета в те времена уже была достаточно древней сама по себе - Земля возникла как результат слияния нескольких небесных тел 4,567 млрд лет назад. Если эти ископаемые действительно первые формы жизни, то зарождение жизни произошло относительно легко.

Чтобы возникла жизнь, необходимо соблюдение четырех этапов:

1. Синтез и накопление малых органических молекул, таких как аминокислоты и молекулы-нуклеотиды. Накопление веществ, называемых фосфатами (один из самых распространенных видов удобрений), также должно быть важным условием, поскольку они являются "скелетом" для ДНК и РНК.

2. Объединение этих молекул в более крупные, такие как белки и нуклеиновые кислоты.

3. Скопление белков и нуклеиновых кислот в капли, которые приобрели бы химические характеристики, отличные от окружающей их среды, - образование клеток.

4. Возникновение способности к самокопированию крупных и сложных молекул и установление наследственности.

В то время как некоторые из этих этапов можно воспроизвести в лабораторных условиях - синтез РНК или даже более сложной ДНК, другие этапы невоспроизводимы. Нет ничего сложного в том, чтобы создать аминокислоты - строительные кирпичики жизни - в пробирке, как это было продемонстрировано в эксперименте Миллера - Юри в 50-е годы XX века. Оказалось, что создание аминокислот в лаборатории сравнимо с намного более сложным процессом искусственного создания ДНК. Проблема в том, что такие сложные молекулы, как ДНК (или РНК), нельзя просто собрать в стеклянной колбе из разных химических элементов. Эти органические молекулы имеют свойство разрушаться при повышенных температурах, а значит, они могли возникнуть только при умеренном температурном режиме.

Жизнь на Земле предполагает наличие РНК и ДНК. Если появляется РНК, то это открывает путь к возникновению ДНК, поскольку РНК рано или поздно произведет ДНК. Но как появилась первая РНК? При каких условиях? В какой среде? Все это - основные вопросы места и времени происхождения жизни на Земле. И недостатка в предположениях, в каком именно месте возникла жизнь, нет.

Пруд Дарвина

Первая, самая знаменитая и наиболее долго продержавшаяся модель зарождения жизни на Земле принадлежит Чарльзу Дарвину, который в письме к одному своему другу предположил, что жизнь возникла в некоем "мелком, прогретом солнцем пруду". И до конца 70-х годов XX века, пока не состоялись те самые глубоководные экспедиции к разломам, эта гипотеза была самой популярной, да и сейчас такой тип природных условий, будь то пресный водоем или морская отмель, признается убедительным кандидатом на звание колыбели жизни. Другие ученые начала XX века, такие как Джон Холдейн и Александр Опарин, согласились с Дарвином и развили его теорию. Они, независимо друг от друга, предположили, что молодая Земля имела "восстанавливающую" атмосферу, то есть антагонистичную той, где продуцируется кислород. В такой атмосфере, например, никогда не будет ржаветь железо. Атмосфера того времени, возможно, была насыщена метаном и аммиаком, формируя идеальный "первичный бульон", из которого жизнь и появилась в каком-нибудь мелком водоеме.

До 1950–1960-х годов, таким образом, было принято считать, что в атмосфере ранней Земли, предположительно состоящей из метана и аммиака, простые неорганические вещества с помощью воды и энергии могли произвести органические аминокислоты. Все, что было нужно - это подходящее местечко, где могли бы соединиться все эти разнообразные вещества. Вроде бы наилучшим местом для этого является мелкий пруд с запашком сероводорода или котлован на берегу теплого мелкого моря, наполненный водой, доставленной приливной волной. И вот, как предполагает эта теория, в таком месте появляется "первичный бульон" из органических молекул и поджидает своего доктора Франкенштейна, который бы его оживил.

Оценивая возможные природные условия ранних этапов истории Земли, многие ученые сомневаются в правдоподобии такого сценария. Органические соединения, необходимые для формирования жизни, очень усложнены и легко распадаются при нагревании растворов. Более того, чтобы вывести такой "первичный бульон" из равновесия (что необходимо), понадобится очень и очень много энергии. Дарвин в свое время просто не мог учесть того, что механизмы, ведущие к формированию Земли (и других землеподобных планет), порождают мир, который на ранних этапах своего существования является жестоким и ядовитым - это место, максимально непохожее на идиллический маленький прудик, который представляли в XIX–XX веках.

Погружения аппаратов ALVIN в 1980-х годах, упомянутые в начале этой главы, показали возможность другой гипотезы, за которую ратовал Джон Баросс из Вашингтонского университета: жизнь на Земле возникла в недавно открытых глубоководных впадинах. Вскоре новые методики молекулярных исследований, примененные для классификации глубоководных микроорганизмов, подтвердили эту гипотезу ДНК свидетельствует, что жизнь провела свои первые миллионы лет в горячей воде, на самом деле - в очень горячей воде.

Большинство обнаруженных в океанических разломах микроорганизмов принадлежат к биологическому надцарству археи. Последние, скорее всего, являются самой старой из известных на Земле ветвей живых организмов. Старейшие же из них - термофилы. Это такие, которые процветают в почти кипящей воде. Это кое-что, чего в прудах не найдешь. Таким образом, получается, что микроорганизмы глубоководных впадин - очень древние.

Во времена сильной космической бомбардировки в период с 4,4 до 3,8 млрд лет назад каждый удар (кометы диаметром около 500 км) частично или полностью превращал земные океаны в пар температурой в несколько тысяч градусов. Именно этот пар и стирал с лица Земли всю только-только зарождавшуюся жизнь. Потом следовало похолодание, однако новый океан не мог пролиться дождем еще несколько тысяч лет, и трудно себе представить, чтобы какие-либо организмы могли выжить на поверхности Земли.

Влияние космической бомбардировки ранее не рассматривалось в исследованиях о происхождении жизни на планете. Но теперь мы знаем, что в период, когда на Земле вообще могли зародиться жизненные формы, единственными местами, где это могло произойти, были либо глубокие океанические впадины, либо недра самой земной коры. Возможно, лишь глубины морей или земной коры и давали защиту первичным формам жизни.