Акселерация – явление ускорения физического развития детей и подростков в современных условиях. Данные сравнительно-антропологических исследований в развитых странах свидетельствуют о значительных сдвигах в структуре физического развития детей и подростков в сравнении с ранее жившими сверстниками. Акселерация общесоматического развития детей детерминируется многими факторами, но среди них решающее значение имеют изменившаяся структура питания, улучшение гигиенических условий и профилактических средств. Акселерация полового созревания во многом связана и с социокультурными факторами: ускорение общего темпа жизни, включение подростков в активную социальную деятельность, в различные системы массовых коммуникаций. Акселерация психического развития влияет на изменение темпов и характера полового созревания. По данным физиологического и медицинских исследований, начало полового созревания у современных подростков сдвинулось на 1–2 года.

Индивидуальное разнообразие. Каждый человек морфологически уникален, разнообразна и динамика развития в онтогенезе. Это многообразие достигается неповторимостью наследственной программы каждого индивида и специфичностью условий среды, влияющих на реализацию генотипа.

Половой диморфизм и половозрастные изменения. Диморфизмом называется фундаментальное разделение органических свойств человека на две качественно разные формы: мужскую и женскую. Половой диморфизм – физическое различие между полами, обусловленное биологически. Охарактеризуем этапы половой дифференциации.

Сочетанием хромосом в момент оплодотворения яйцеклетки определяется генетический (хромосомный) пол будущего ребенка. На этом основании примерно на 7-й неделе развития зародыша образуются половые железы, т. е. его секреционный пол. Гормоны этих желез вызывают в организме двоякие изменения, порождающие половую дифференциацию и составляющие гормональный пол. Под их влиянием, во-первых, формируется внутренний и внешний морфологический пол, во-вторых, происходит разделение соответствующих мозговых центров, задающих основу будущего полового созревания. Критический период данного этапа приходится на 3-й внутриутробный месяц жизни. Дальнейшие качественные изменения в половом созревании являются уже постнатальными.

При рождении ребенка на основании генитальных признаков определяют его гражданский (паспортный) пол. В соответствии с этим в дальнейшем строится воспитание ребенка, осознание им схемы собственного тела. Однако половое воспитание не становится доминирующим с этого момента. Есть еще один этап дифференциации полов, где доминирует биологический процесс – период полового созревания и пубертатный период, в течение которого формируется пубертатный гормональный пол, включающий в себя как морфологические изменения организма (вторичные половые признаки), так и физиологические (обнаружение половой потенции) и психологические (сопровождаемые эротическими переживаниями). Адекватное прохождение этого периода завершается осознанием половой идентичности.

Пол индивида – предпосылка становления психологического пола человека. Ни генетический, ни гормональный, ни внутренний и внешний морфологический пол не предопределяют однозначно психологический пол человека.

В момент слияния сперматозоида с яйцеклеткой предопределяется набор половых хромосом, тот самый генетический код, который будет направлять последовательное формирование организма по мужскому или женскому типу.

В каждой клетке человеческого организма присутствует двойной (диплоидный) комплекс хромосом. Их нормальное число – 46. Знакомая многим формула 46, XX указывает на женский кариотип, формула 46, XY – на мужской. Это генетический пол. Однако первые 6–8 недель после зачатия эмбрион еще бесполый, и потенциально у него могут развиться и мужские, и женские половые органы.

Между шестой и десятой неделей беременности у человеческого эмбриона формируются половые железы – гонады. В зачаточном состоянии железы обоих типов неразличимы. Их дальнейшая трансформация зависит от набора хромосом – 46, XX или 46, XY. По их команде возникают органические структуры, несущие основную эндокринную функцию. Почти сразу зачатки мужских половых желез начинают вырабатывать андрогены – мужские гормоны, предопределяющие развитие организма, формирование внутренних и наружных половых органов по мужскому типу. Генетический пол дополняется еще одним, чрезвычайно существенным компонентом – гонадным полом.

И все же до девятой-десятой недели эмбрион как бы продолжает колебаться на рубеже бисексуальности. Он сохраняет потенциальную готовность анатомически развиться и по женскому, и по мужскому типу. У него наличествуют и мюллеровы протоки – предшественники маточных труб, матки и верхней трети влагалища, и вольфовы протоки, которые должны затем трансформироваться в придаток яичка, семявыносящий проток и семенные пузырьки.

Для того чтобы эмбрион развивался по мужскому типу, должна поступить соответствующая "команда" от мужских половых желез. Если же по каким-то причинам этого не происходит, развитие идет по женскому типу, даже в том случае, если в клетках эмбриона присутствует мужской набор хромосом. В развитии же женских внутренних гениталий яичники никакого участия не принимают. Женский фенотип, таким образом, является нейтральным, базовым. Его развитие не зависит от генетического и гормонального пола эмбриона. А вот мужской фенотип может сформироваться только при наличии активного тестикула – мужской половой железы.

Нарушения полового развития могут привести к тому, что ломается строгая логика половой дифференцировки и развитие устремляется по третьему пути – среднему, промежуточному, совмещающему особенности двух основных.

Интересно, что присутствующие в крови плода гормоны оказывают влияние также на развитие головного мозга и гипофиза. В процессе половой дифференцировки андрогены стимулируют развитие мозга, как и других органов, по мужскому типу. При отсутствии андрогенов мозг развивается по женскому типу.

Наконец наступает время, когда у плода появляется еще один компонент пола. На обычный взгляд – решающий. Примерно на десятой неделе эмбрионального развития мужской плод начинает переживать маскулинизацию, т. е. формирование гениталий по мужскому типу. А у женского плода в это же время исчезают мужские праорганы – вольфовы протоки. По всей видимости, механизм здесь такой: если эмбриональная мужская железа выделяет необходимые гормоны – тестикулярные андрогены, вольфовы протоки развиваются по законам мужской природы. Если же гормональное воздействие отсутствует, то вольфовы протоки регрессируют.

Длится этот период до завершения первой половины беременности.

Как и женский фенотип в целом, женские наружные гениталии могут рассматриваться как нейтральные. Феминизацией эмбриональных наружных гениталий управляют материнские эстрогены – женские гормоны. Возможно, участвуют в процессе и надпочечники самого плода. Поэтому, если у эмбриона мужского пола яичко отсутствует или не справляется со своими эндокринными функциями, внешние мужские признаки не появятся.

Ткани различных отделов женских наружных гениталий обладают разной степенью чувствительности к мужским и женским половым гормонам. Те элементы, у которых есть прямые аналоги в мужских гениталиях, обостренно реагируют на присутствие андрогенов. Чисто женские же фрагменты, например девственная плева, под воздействием мужских гормонов атрофируются. Их развитие возможно только на фоне достаточно высокого уровня эстрогенов.

Маскулинизация эмбриональных наружных гениталий – результат андрогенной активности мужских гонад плода. Если андрогенов в этот период недостаточно, то возникает феномен неполной маскулинизации, проявляющийся во множестве разнообразных вариаций вплоть до почти женского, по внешнему виду, типа.

Выстраивается, таким образом, длинная цепь, в которой каждое последующее звено обусловлено предыдущим. Хромосомный, или генетический, пол, возникающий в момент оплодотворения яйцеклетки, диктует, каким быть гонадному полу, зависящему от гистологического строения половых желез. Задолго до рождения гонады начинают функционировать, секретируя половые гормоны и определяя тем самым гормональный пол плода. В дополнение к этому порой особо выделяют гаметный пол, обозначаемый символическими значками amp;– (мужской) и amp;+ (женский). Под ним подразумевается способность половой железы образовывать сперматозоиды или яйцеклетки, т. е. выполнять присущую полу функцию размножения.

Как было уже сказано, под влиянием половых гормонов у зародыша формируются внутренние репродуктивные органы и наружные гениталии. От их строения зависит внутренний и внешний морфологический пол. Оба эти компонента иногда объединяют в понятие соматического (телесного) пола. И под влиянием тех же гормонов в эмбриональной фазе развития происходит половая дифференциация нервных путей и мозговых центров, от которых идет маскулинность или фемининность в психологическом понимании. Этот аспект эмбриональной половой дифференциации остается наиболее загадочным, однако известно, что достигается она за счет взаимодействия многих органов, включая гипоталамус и гипофиз.

"Кто родился, мальчик или девочка?" – первый вопрос, знаменующий появление на свет человека. В документ о рождении вносится не результат визуального осмотра, а данные генетических проб, взятых одновременно с первым туалетом новорожденного. Однако и теперь иногда встречается термин "акушерский пол" как один из синонимов пола гражданского (варианты: паспортный, аскриптивный, т. е. приписанный). Эта пометка в свидетельстве о рождении – первый мостик между двумя мирами, сливающимися воедино в каждом человеческом существе: миром живой природы и социумом.

Отныне, с момента рождения, половое развитие идет по двум равнозначным, равноправным руслам, то сближающимся, то расходящимся на довольно-таки приличную дистанцию.

Подрастая, дети проходят предусмотренные природой этапы полового созревания и одновременно продвигаются вперед по пути социализации.

Даже в самом нежном возрасте, когда детские фигурки кажутся трогательно бесполыми, маленьких мальчиков в большинстве случаев трудно бывает спутать с маленькими девочками. Конечно, различия подчеркиваются чисто внешне: прическа, костюм, привычные занятия. Но даже одинаково подстриженные, одетые в универсальную современную одежду, резвящиеся в смешанных компаниях, будущие мужчины и женщины все равно выглядят по-разному.

Нет никаких сомнений в том, что эти различия вырастают на незыблемой биологической основе. Хоть многие исследователи и называют детские годы "периодом покоя", когда происходит лишь количественное увеличение гонад, нет такого возрастного этапа, когда организм не испытывает никаких влияний половых гормонов. Сам генетический код диктует гонадам начальную, автономную эндокринную функцию, в каком-то смягченном, эскизном варианте действие гормонов сказывается и на внешнем облике, и во всех психических проявлениях.

В возрасте, носящем многозначащее название "переходный", первую скрипку в половой дифференциации вновь начинают играть биологические процессы. По команде, поступающей из гипоталамуса и гипофиза, гонады резко активизируются, происходит настоящий гормональный взрыв. Вызванные им физические и психические состояния настолько остры и беспрецедентны, что это заставляет многих специалистов особо выделять пубертатный гормональный пол среди других компонентов пола. Выражение "противоположный пол" получает вполне зримое воплощение во внешности подростков, в которой все больше проявляется уже не просто несхожести, но и прямых контрастов. Вторичные половые признаки идут рука об руку с эротическими переживаниями.

Пубертатный период, или период полового созревания, – это время, когда в физическом состоянии подростка происходят резкие изменения, в частности "рывок роста", формирование вторичных половых признаков; у девочек появляются менструации, у мальчиков – способность к эякуляции. Кроме того, этот период характеризуется важными изменениями в психике.

Процесс полового созревания длится от 1,5 до 6 лет. Физические изменения, которые происходят в течение пубертатного периода, закладываются еще до рождения, когда будущая функция гипоталамуса и гипофиза программируется гормонами, чтобы "пробудиться" через много лет.

Подростковый рывок роста происходит благодаря усилению продукции половых гормонов. У девочек этот рывок наблюдается обычно двумя годами раньше (~ в 12 лет), чем у мальчиков (~ в 14 лет). В результате девочки 11–14 лет, как правило, заметно выше мальчиков того же возраста.

Первым признаком полового созревания у девочек служит развитие молочных желез, которое может начаться в период от 8 до 13 лет. Рост молочных желез контролируется уровнем эстрогенов и наследственными факторами. Менструации обычно начинаются к моменту завершения формирования молочных желез и почти всегда – после максимального рывка роста. Возраст начала менструаций сильно варьирует (первая менструация может иметь место и в 8, и в 16 лет, и даже позже). В течение первого года менструации зачастую носят нерегулярный характер, а овуляция обычно отсутствует.

Внешние признаки начала полового созревания у мальчиков, которое также находится под гормональным контролем, обычно появляются на год или два позднее, чем у девочек. Развитие гениталий у мальчиков начинается приблизительно в 11,6 лет, а их размеры и форма соответствуют таковым у взрослых мужчин в возрасте 14,9 лет.

Спустя год или два обычно начинается рост волос на лице и на теле. Рост волос на груди потом продолжается в течение еще 10 или более лет. Степень оволосения лица и тела у обоих полов контролируется генетическими факторами и гормонами. Этим объясняется, почему у одних людей волос больше, а у других меньше.

Другим изменением в процессе полового созревания является понижение тембра голоса, которое вызвано стимулирующим действием тестостерона на ткани гортани. По мере формирования гортани мальчики переживают весьма неудобный период ломки голоса, когда он становится резким и пронзительным.

Неодинаковый характер гормональной продукции у подростков разного пола служит причиной различной формы тела мальчиков и девочек. Например, в возрасте 17–18 лет юноши выглядят более подтянутыми и мускулистыми, чем девушки. Это связано с тем, что эстрогены вызывают накопление подкожного жира, тогда как тестостерон стимулирует мышечный рост. Мужчины и женщины отличаются также по строению таза: у женщин он шире, что необходимо для благополучного изгнания плода при родах.

В это же время формируется окончательная половая и сексуальная идентичность взрослого человека, составляющая суть психологического и психосексуального компонентов пола.

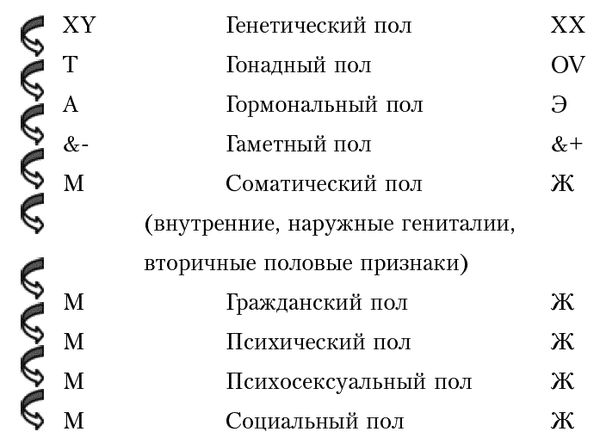

Суммировать сказанное нам поможет несложная схема (рис. 3):

Рис. 3. Половая дифференциация индивидуумов

Стрелки передают единство системы, последовательность и логику становления отдельных элементов: от генетической программы развития до сложнейших проявлений половой принадлежности – психических, сексуальных, социальных. Это обеспечивает цельность личности, создает базу внутренней гармонии.

Биологический пол индивида является только предпосылкой становления психологического и социального пола человека, на формирование которого влияют скорее исторические и культурные факторы.

Становление половой идентичности человека – одно из направлений социализации человека. Процесс такой социализации заключается в том, что многие базовые различия между мужчинами и женщинами закладываются в семье и дети узнают о них из множества источников.

Социализация осуществляется как сознательно, так и бессознательно, причем в процессе активного взаимодействия с личностью. Личность развивается не в результате сознательных или продуманных усилий родителей или других взрослых, но формируется благодаря самым первым социальным отношениям, в которые вступают дети. Их природа и особенность воспринимается, ассимилируется и организуется ребенком таким образом, что накладывает решающий отпечаток на индивидуальность.

Этот подсознательный процесс самым решительным образом связан и влияет на последующее поведение, будет ли оно нормальным, ожидаемым обществом или уникальным поведением данной индивидуальности. Представление людей о самих себе, природа и степень их маскулинности и женственности зависят от стабильности и состояния подсознательной организации человека.

Это в полной мере относится и к половой дифференциации. Процесс половой идентификации также определяется и направляется с помощью социальных и культурных средств. Для этого в каждом обществе существуют определенные половые роли.

Понятие роли обозначает способ поведения людей в системе межличностных отношений, зависящий от их позиции в обществе и отвечающий принятому в данном обществе набору норм, предписаний и ожиданий. Под половой ролью понимают систему социальных стандартов, предписаний, стереотипов, которым человек должен соответствовать, чтобы его признавали как мальчика (мужчину) или девочку (женщину).

Самая простая модель половых ролей, как и различий, построена по альтернативному принципу "или – или". В ней мужская роль, например, ассоциируется с силой, энергичностью, грубостью, агрессивностью, рассудочностью.

Становление половой идентичности индивида не обусловлено прямо и непосредственно наличием социальных стереотипов, представлений, ожиданий. Они должны стать средствами осознания собственной половой принадлежности. Такое направление процесса социализации и его результат – половая идентичность – требуют освоения половых ролей и обучения полоролевому поведению.

Выделяют несколько этапов формирования у ребенка половой идентичности.

Первый этап – к 1,5 годам в ходе общения со взрослыми формируется знание первичной половой идентичности. Уже к этому времени дети могут знать о своей половой принадлежности.

Обычно в первые годы жизни дети очень привязаны к матери. В это время они сталкиваются с проблемами отделения и индивидуализации. Это подразумевает ослабление первоначальной идентификации с матерью, уменьшение оральной зависимости от нее. У мальчиков и девочек этот процесс оставляет разные впечатления.