Труднее объяснить – почему все так кинулись именно на старинные вещи? Если хотят "просто" хороших, почему не приобретают хорошие, но новые?

Наверное потому, что слишком многим хочется хоть как-то приобщиться к этому мировому музею: к образцам старинной культуры.

Сотни и тысячи лет владеть картинами, гравюрами и бронзовыми статуэтками, читать книги и сидеть в креслах с резными ручками могло только меньшинство населения Земли. Исчезающее меньшинство, считанные проценты населения.

Теперь таких людей – большинство. И самые богатые из нас пытаются изо всех сил приобщиться к этим считанным процентам старой, исторической элиты… К тем, кто был богат и образован, кто приобщался к красивым вещам еще тогда, до неслыханного роста общественного богатства последних десятилетий.

Когда предки покупателя еще пахали землю деревянной сохой.

Музейные отношения

Точно так же и отношения людей. То, что мы называем дружбой, любовью, семьей, отношениями детей и родителей, сегодня совсем не похоже на то, что называли этими словами предки.

Слишком часто нас пытаются уверить, что "новые" отношения чем-то хуже "старых" – как бы неполноценны. Якобы в XVIII и в XIX веках существовало особое, очень рыцарское отношение к женщине, семьи были прочные, дети слушались папу и маму, мамы и папы нежно любили детишек… Не то что современные матери-кукушки и папы – беглые алиментщики.

Эти представления – такой полный абсурд, что даже возразить бывает трудно.

Романтическое отношение к женщине?!

Но вот Наталья Гончарова, первая красавица Москвы, которую никто не брал замуж – бесприданница! Женихи охотно танцевали с Наташей и говорили ей комплименты, но жениться… За "жениться" полагается приданое.

Историй про "крепкие семьи" в старину можно рассказать столько, что и бумага не выдержит. Вот хотя бы одна, и тоже произошедшая в роду Пушкиных…

Один из братьев деда Пушкина по матери, Абрам Ганнибал, хотел развестись со своей второй женой, гречанкой Евдокией. О первой жене Абрама, кстати, вообще ничего не известно. Известно, что Евдокия была вторая и что от нее была дочь Поликсена.

Абрам хотел развестись: считал, что жена ему неверна и вообще его не любит, семья не складывается. Но если развестись по своей инициативе, если Абрам будет "виноват" – церковь ему запретит жениться снова.

Тогда Абрам стал действовать как истинный сын эпохи Петра: вделал два кольца в стены спальной; Евдокию приковывали за руки к кольцам, и двое денщиков по очереди пороли ее прутьями, пока не подпишет документ: признание, что она мужу неверна и хотела его отравить.

Евдокия продержалась несколько недель: ведь для нее подписать такой документ – и все, никогда никакого нового брака у нее не будет, а вполне возможны суд и каторга. Отравление мужа – достаточно тяжелое уголовное преступление. Но в конце концов женщина не выдержала, подписала!

Что характерно для нравов времени – многие знали, каким способом Абрам получил этот документик, но ничего не имели против. Счастливого нового жениха даже поздравляли с удачным решением семейной проблемы.

Развели супругов, признав виновной Евдокию; ее отправили в Тихвинский монастырь. Могли и в тюрьму, но Абрам очень просил, чтобы с его бывшей женой не обращались очень уж сурово, не судили по всей строгости закона. Он ведь по-христиански простил попытки жены его отравить; жить с ней он уже не может, но просит – пусть ее не судят по уголовному делу.

Какое благородство! Прямо всхлипывать хочется…

В монастыре следы Евдокии теряются… Может, сбежала? Дай-то ей Бог.

Пушкин писал, что "дочь Евдокии Поликсену Абрам Ганнибал оставил при себе, дал ей тщательное воспитание, богатое приданое, но никогда не пускал к себе на глаза".

Абрам в 1736 году женился снова, на Кристине Матвеевне Шеберх. Этот брак оказался долгим и удачным. Из четырех их детей мужеска пола один так и не женился: в молодости не успел, с Потемкиным основывал Херсон. А потом посмотрел на братьев – и решил вообще не жениться. Так честно и говорил – вот посмотрю на вас, и не хочу.

У всех же трех других братьев браки были… гм… своеобразные, и все они совершали порой столь же криминальные поступки, как папа со второй женой.

Самый буйный был Иссак: он и крепостной гарем держал, и жену плетью бил, и вообще развлекался как мог. Но и дед Александра Сергеевича Пушкина, Осип-Иосиф оставил в памяти современников… сложное впечатление.

Пушкин считал, что все браки его предков были несчастливы…

Это пример одной известной обеспеченной семьи XVIII–XIX веков, а число примеров можно преумножить без меры. Судя по всему, что мы знаем, в старину неудачных браков и несчастливых семей было не меньше, чем сегодня… Только развестись люди при всем желании не могли, вот и все.

Что касается отношений родителей и детей… Отец героя 1812 года Александра Фигнера не раз избивал сына кулаками, пока у него не начинала течь кровь из ушей. Всю свою короткую жизнь до гибели в водах Эльбы в 1813 году Фигнер был туговат на левое ухо.

Модест Корф всю жизнь заикался: в кадетском корпусе всех воспитанников пороли по понедельникам без обсуждения вины – так просто, чтоб знали свое место. Врач предупреждал, что у впечатлительного, нервного Корфа речь вообще "может отняться", но на начальство это не произвело впечатления. Слава Богу, хоть совсем речь не отнялась, человек "всего только" заикался до конца своих дней.

Таких историй про славные отношения отцов и детей я тоже могу рассказать множество, одну другой "духоподъемнее".

Так почему же нас так привлекает все это: длинные платья, юбки ниже колен, танцы в стиле ретро, церемонные поклоны, целования ручек?

Разумеется, это игра. Кавалер, который метет землю шляпой, дама, присевшая в низком книксене, просто играют. Вопрос – а зачем они именно так играют? Почему?

Наши отношения с современной свободой женщин, почти дружескими отношениями полов и независимостью детей не хуже и не лучше "антикварных" – они просто совершенно другие.

Вопрос, видимо, надо ставить не "в чем предки лучше нас?", а "почему для нас предки становятся недосягаемым идеалом?" Почему эта игра "в старину" становится так привлекательна?

Ответ могу найти только один: потому что мы идеализируем прошлое, приписываем ему не существовавшие в нем достоинства. Потому что весь современный класс образованных людей хочет видеть своими предками те 1–2–3 % населения России и Европы XVIII–XIX веков, которые и тогда принадлежали к образованному классу.

Именно поэтому стиль ретро – почтенный, солидный стиль.

Музейная история

Русский интеллигент еще в 1960-е годы просто не мог не знать, кто такой старец Федор Кузьмич, кто такие царевич Алексей или временщик Бирон. Хоть сколько-нибудь образованный человек в начале XX века знал и не такое! Например, он вполне квалифицированно мог спорить о том, был ли Лжедмитрий I самозванцем, какие права на корону имел Дмитрий Шемяка и в каких отношениях находился Александр Ярославович Невский к брату Андрею.

Теперь множество совсем неглупых и неплохих людей не имеют об этих людях ни малейшего представления.

Ведь если вы не специалист, вам все труднее найти время и силы на изучение истории, на знание хотя бы основных фактов.

Из этого сразу два важных следствия:

1. Люди перестали осознавать себя представителями каких-то больших общностей: народов, сословий, культур. Современный Запад – это вообще огромная диаспора, где люди живут, подчиняясь законам рыночной экономики и законодательству своих государств. Но они все меньше связывают себя с историей и культурой своих народов.

2. Людей очень легко обмануть. В 1970-е годы в Нью-Йорке за один день были проданы 90 транзисторов. Каждый из них принадлежал лично Христофору Колумбу.

Если вы сейчас судорожно пытаетесь вспомнить, кто такой Христофор Колумб, я вас поздравляю: скоро и вы купите мобильный телефон, по которому звонил еще Иван Грозный.

Сама по себе история Московии, потом Российской империи все слабее осознается как "своя" история, как имеющая отношение именно к данной личности. История была… Ну, а мы тут при чем?!

В музее разных культур

Тысячелетиями жил человек в своей традиционной культуре. Даже сталкиваясь с другими культурами, он точно знал – кто угодно пусть делает вот так, а сам он не должен поступать, как иноверцы и инородцы!

Человек точно знал, как он должен подходить к женщине или к мужчине, к старшему или младшему, как говорить, как одеваться и вести себя во всех случаях жизни. Он знал, каким обычаям следовать, какие обряды и как именно должны совершаться в тех или иных случаях.

Сегодня мы можем не совершать вообще никаких обрядов или совершать какие угодно. Мы живем вне традиции и можем выбирать любой способ общения с дамой или с другом.

Вот свадьба…

Можно венчаться, а можно "расписаться". А можно жить "гражданским браком" и только устанавливать официальное отцовство.

Можно заводить детей, а можно и не заводить.

Можно созвать на свадьбу двести человек гостей, а можно вообще никого не звать, расписаться – и устроить праздник для двоих. А можно и его не устраивать.

Можно ехать в свадебное путешествие, а можно не ехать, прямо с регистрации отправиться на работу.

Последнее время стало модно устраивать "фольклорные" свадьбы. Но ведь и это – не исполнение того, что заповедано предками, а веселая игра, увлекательное представление. Люди весело копаются в деталях новгородского или тверского свадебного обряда и могут смешивать их, как понравится.

Помню свадьбу, в которой невеста категорически отказалась снимать с мужа сапоги… Ну, никак не хочет – в слезы, и все. Ладно, надели на жениха лаковые туфли… Засмеялась – и сняла.

В чем тут логика, почему сапоги снимать обидно, а туфли не обидно – до сих пор не понимаю. Но в современной свадьбе сменить сапоги на туфли – почему бы и нет? Все равно ведь из всех обычаев железно соблюдается разве что обычай кричать "горько". А одежда, символика…

Невеста и в наше время надевает белое платье и фату (наверное, потому, что они красивые) – но кто помнит, что они символизируют непорочность невесты? И кому она вообще нужна, эта самая непорочность?

Еще одно знамение времени – свадьбы по обычаям самых экзотических народов. Почему бы и нет? В XVIII веке тверские мужики попадали бы в обмороки при одной попытке справить свадьбу по новгородскому обряду. А мы можем праздновать и по-китайски! Ведь если наша традиция – это музей, в котором можно взять все, что понравится, то ведь и у китайцев их традиция – точно такой же музей. Из "ихнего" музея вполне можно что-то позаимствовать.

Все и "свое", и "чужое" в этом всемирном "музее традиционных культур" в какой-то степени "наше". Ни одна из традиционных культур не обязательна, ни одна из них не способна отвечать на самые животрепещущие вопросы современности.

И потому можно использовать все.

Или не использовать ничего.

Часть III. Человек третьего тысячелетия

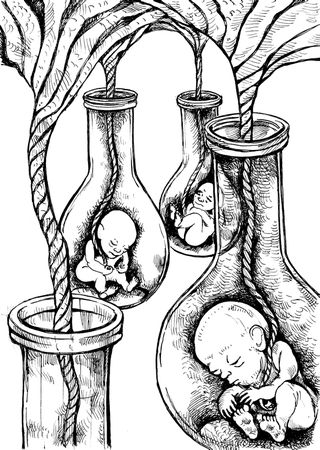

Глава 1. Отмена естественного отбора

Дай Боже скотину с приплодцем, а деток – с приморцем.

Старинная крестьянская молитва

Странности старинных фотографий

Как странно выглядят семейные фотографии начала века: много взрослых людей, а детей нет. Детей если и фотографируют, то отдельно, вместе с мамой или с гувернанткой. А если фотография всей семьи, то на ней – подростки, а уж никак не малыши. На знаменитых фотографиях семьи последнего царя Российской империи, Николая Романова, великим княжнам не меньше 12–14 лет. Барышни.

Вот семейная фотография автора этой книги. Сделана она в 1908 году. Моей бабушке было тогда восемь лет, ее сестре – чуть меньше семи. Бабушка рассказывала, что когда фотографировалась семья, она подсматривала в щелочку. Но ни ее, ни сестры, ни детей других родственников на фотографии нет.

Причина этой странности, на взгляд современного человека, несколько жуткая – люди попросту не считали детей состоявшимися членами семей. Это только у нас – родился ребенок – значит, вырастет. Как же его не фотографировать?! Ведь ребенок уже никогда не будет таким, каким был в три… в пять… в восемь месяцев, в два или в три года. И мы останавливаем мгновение, чтобы потом годами смотреть, вспоминая – каким был наш малыш в тот или иной срок своей жизни.

Иная логика

А у людей еще начала XX века – совершенно другая логика. Далеко не все родившиеся дети будут жить. Даже в среде образованной, культурной, в начале XX века детская смертность составляла порядка 7 %, а то и 10 %. Это в России, в Европе было чуть поменьше – порядка 6–7 %. Впрочем, в Германии у "простого народа", то есть у необразованных людей, детская смертность зашкаливала за 20 %. У русского крестьянства еще в 1920-е годы – за 50 %.

За простеньким вопросом: "Сколько у вас детей?" для нас стоит всего одна цифра: одно и то же число детей и родилось, и выросло, и есть в настоящий момент. В начале XX века детей в разное время разное число, взрослыми станут не все. Родила хозяйка дома троих, из них выжили двое. Потом она родит еще двоих, один из них выживет. Из троих взрослых детей один погибнет на войне. Итого, рожала женщина пять раз, а в старости имела внуков от двоих детей. Фотографировать ее с тремя первыми детьми? А зачем? Ведь из них станет взрослым и сам будет иметь детей только один.

Нет смысл фотографировать каждого ребенка, тем более, вместе со всеми, как члена семьи. Ведь пока совершенно непонятно, состоится ли он или так просто… мелькнет и исчезнет. Предки поступали правильно – если и фотографировали ребенка, то отдельно, на специальных "детских" фотографиях.

С чего начиналось

Так было всегда, во все времена. Такова норма смертности детенышей у всех крупных млекопитающих: 70 % родившихся детенышей умирает во младенчестве у львов, слонов, буйволов, оленей, гиен. Люди – совсем не исключения.

В первобытном племени парни и девушки ведут себя довольно свободно. В крестьянском обществе мужчины хотят передавать собственность родившимся от них детям. Девственность невесты начинает играть большую роль. Члены эзотерических сект часто видят в этом злое наследие христианства… Но почитайте вы индусов, того же Рабиндраната Тагора, и убедитесь – душное ханжество индусской деревни во сто крат превосходит ханжество христиан.

Первобытные охотники живут в природных ландшафтах с их наводнениями, пожарами, извержениями вулканов, дикими зверями и болезнями. Они подвержены множеству опасностей, вся их жизнь – почти беспрерывная охота, рыбная ловля, поиски пищи. В обществе охотников надо постоянно кочевать, там приходится сокращать число детей.

Оседлый земледелец живет в среде, которую сам для себя создал: в поселке, в доме, в усадьбе. Его женщина сидит дома, под надежной защитой мужа и всей общественной среды. Но рождается детей очень много. Женщина никуда не кочует по степи; не убегает от разъяренного льва; не носит на себе все свое домашнее хозяйство. Но она рожает каждый год – ведь такая возможность у нее есть.

При всех этих различиях женщина рожает столько раз, сколько успеет. В первобытных обществах – раз 8 или 10. В обществах крестьянских – до 25, даже 30 раз.

Большая часть этих детей умрут до 5 лет. Любое простудное заболевание, любая хворь легко убивают ребенка. Если ребенок дожил лет до 10–15 – скорее всего, он будет жить уже долго, до старости (то есть лет до 50–60).

Из этой модели демографии прямо вытекает несколько последствий, и нельзя сказать, чтобы приятных. Главные из них – совершенно другое отношение и к детям, и к женщинам.

Отношение к ребенку

В результате патриархальные общества как-то и не считают полноценными людьми детей, еще "не вошедших в ум". Многих европейцев коробит китайский обычай – не считать людьми детей до трехдневного возраста. В эти первые три дня нежеланных детей попросту топят – с патриархальной простотой. Но разве наши предки были лучше?

Лев Толстой в своем "Воскресении" описывает, как это делалось в России: нежеланного ребенка крестили, а потом переставали кормить, и он умирал от голода. "Так обычно делается в деревнях", – мимоходом сообщал граф Лев Николаевич, без особенных эмоций.

Детей всегда много. Дети – это своего рода секрет женского организма. Как не может не быть слюны во рту, так у женщины не может не быть детей; дети все время рождаются и умирают. Дети могут мешать, требовать слишком много забот. От детей порой хочется избавиться. Крестьянок, ставящих свечку "за примор своих чад", описывают все бытописатели старой деревни, от Энгельгардта до Успенского.

Разумеется, детей крестьяне любят – но без нашего страха, без чрезмерности. Бог дал – Бог и взял, ничего не поделаешь. К маленькому ребенку лучше не привязываться, не торопиться его любить.

В образованных и богатых слоях общества отец приближал к себе одних детей, был равнодушен к другим… Как отец Пьера Безухова, который признал сына уже взрослого.

Пьер Безухов уже мог прожить долго.

Замужество в 13 лет

Даже сегодня приходится слышать рецидивы отношения к женщине как к спальной принадлежности и к кухонному агрегату. Но сегодня эту чушь плетут чаще всего люди неполноценные, и в основном – из умственно сниженной, а то и попросту криминальной среды. Еще всего сто лет назад – это нормальное отношение, естественное во всех слоях общества.

Другое отношение к женщине рождается вместе с цивилизацией – когда рожать каждый год уже не надо.

В патриархальном обществе девочек выдают замуж очень рано. Вспомните русскую классику: …"ты уж сед//Мне ж пятнадцать только лет", – отвечает княжна сладострастному царю из "Конька-Горбунка". Древнерусская эстетика прямо требует, чтобы невесте было не больше 17 лет.

Верхи общества ничем не лучше низов: Лев Толстой описывает, как шестнадцатилетнюю девицу всовывают в бальное платье (а она ревет от стыда) и выставляют на балу и в театре. Выбирает, влюбляется мужчина. Мужчина – личность; до брака ему надо поучиться, послужить, попутешествовать. Девушку выдают замуж, как только она сможет рожать детей… а очень часто и до этого. Выдают – лет в 13–14, еще до начала менструаций – пусть привыкает к мужу, ко всей его семье, учится женскому делу.

Для современного человека от этакой "эстетики" явственно веет педофилией, "Лолитой" и прочей мерзостью. Но что поделать! В патриархальном обществе женщина – это бурдюк с питательной смесью, в котором вызревают дети. И только.

Последствия налицо, и тоже описаны классикой. Ларина, которая "милая старушка" в свои 36 лет. Впадающая в маразм "старая графиня Ростова", которой порядка 50. Причем заметьте – старый граф Ростов, которому за шестьдесят, вовсе не считается таким уж старым. Эдакий пожилой резвунчик, и до маразма ему очень далеко.