Оценка ландшафтов в категориях значимости и чувствительности ориентируется на определение общей предпочтительности использования того или иного ландшафта для целей отдыха – исходя из эстетической привлекательности, оптимальности природной среды для здоровья людей, природной комфортности, степени транспортной доступности, социально-психологических предпочтений и интересов различных групп населения, экологической, культурной, религиозно-культовой и иной ценности их как природных объектов потенциального использования. Основное внимание при оценке значимости ландшафтов обращается на их своеобразие и многообразие, уникальность (наличие редких геологических формаций, видов растении и животных, экзотические формы рельефа и т. д.), пейзажную привлекательность. Для оценки чувствительности ландшафтов используется сведения об их текущих состояниях и динамике, выявляются возможные изменения ландшафтов вследствие их нарушения. Индикаторами чувствительности ландшафтов служат также пределы их рекреационной емкости, наличие или отсутствие неорганизованного отдыха, его климатические ограничения, факторы риска.

Разработка целевых концепций развития проводится на основе материалов оценочного этапа. В рамках целевых концепций использования отдельных природных компонентов и интегрированной целевой концепции можно выделять три типа целей с подцелями:

– сохранение (сохранение современного состояния с отказом от отдельных видов использования – для территорий с высокозначимыми, высокочувствительными почвами, биотопами или ландшафтами; сохранение существующего экстенсивного использования – для территорий со средне– и низкозначимыми, высокочувствительными почвами, биотопами, ландшафтами);

– развитие (экстенсивное развитие с локальным сохранением и оздоровлением нарушенных ландшафтов – для территорий с частично нарушенными, высоко– и среднезначимыми, средне– и низкочувствительными почвами и биотопами; экстенсивное развитие – для территорий с высоко– и среднезначимыми, низкочувствительными почвами и биотопами; регламентированное интенсивное развитие – для территорий с высокозначимыми, среднечувствительными почвами и биотопами);

– улучшение (с последующим переводом в категорию регламентированного интенсивного развития – для территорий с нарушенными, высокозначимыми, средне– и низкочувствительными почвами и биотопами, с переводом в категорию экстенсивного развития – для территорий с нарушенными, среднезначимыми, средне– и низкочувствительными почвами и биотопами; с переводом в категорию регламентированного экстенсивного использования – для территорий с нарушенными, средне– и низкозначимыми, высокочувствительными почвами и биотопами).

Карты зонирования территории планирования в соответствии с выделенными целями рекомендуется согласовывать с целевыми концепциями, выработанными при среднемасштабном (рамочном) планировании, законодательно утвержденными схемами природо– и водоохранного зонирования и уточнять по материалам землеустройства (карты мероприятий по использованию и улучшению сенокосов, пастбищ, земель мелиоративного фонда) и натурного обследования. Карту интегральной целевой концепции развития (по содержанию она близка к схемам функционального зонирования земель) рекомендуется создавать путем совмещения целей использования отдельных природных компонентов. При этом в качестве важнейших факторов целевой пространственной дифференциации рекомендуется учитывать социально-экономические проблемы и ресурсную оценку территории. В случае несовпадения ареалов типов отраслевых целей интегрирование проводится по приоритетному принципу: предпочтение отдается целям сохранения, затем санации (в том числе, улучшения), и, наконец, те участки территории, которые не отнесены к первым двум типам, предназначаются для развития. Определение интегральных целей развития позволяет разграничить участки, рекомендуемые для сохранения природной среды или социально-экономического развития, оконтурить участки с наиболее острыми экологическими проблемами и наметить пути их восстановления, уточнить направления развития территории и конкретизировать базовые структуры этого развития.

Сформулированные цели территориального развития достигаются посредством определенных действий и мероприятий, для чего на основании интегрированной карты целей рекомендуется дифференцировать территории по типам мероприятий. В отличие от подобной карты среднего масштаба, здесь показываются не типы мероприятий, а конкретные мероприятия, привязанные к местности и существующей законодательной базе с учетом данных о социально-экономических условиях жизни населения. Могут быть выделены мероприятия:

– общие для всей территории планирования, направленные на реализацию концепции ее развития;

– по сохранению современного состояния использования территорий;

– по развитию существующего или планируемого использования;

– по улучшению состояния природных компонентов;

– по развитию социально-экономической среды населенных пунктов.

В Приложении (рис. 12–14) представлены фрагменты конкретных карт из серии ландшафтных планов масштаба 1: 25 000, разработанных для модельных участков в Прибайкалье в рамах реализации российско-германского проекта по ландшафтному планированию.

Эти фрагменты иллюстрируют реализацию изложенных выше принципов составления крупномасштабных ландшафтных планов и их конкретное содержание.

Как указывалось выше, в отличие от рамочных ландшафтных планов, обладающих достаточно универсальным характером, крупномасштабные ландшафтные планы могут существенно различаться по их содержанию и объему, что и следует из сопоставления приведенных фрагментов карт.

Глава 7. Организация ландшафтно-планировочных работ

7.1. Анализ предпосылок, определение задач и разработка программы

Эффективность разработки и исполнения экологически содержательных и реализуемых ландшафтных планов зависит не только от объема и глубины исследований, проводящихся в ходе выполнения ландшафтно-планировочных работ, но в очень большой мере от их разумной и продуктивной организации.

Прежде всего необходимо проанализировать каковы предпосылки планирования. Это означает, что перед тем, как выбрать объект/ территорию планирования, следует выяснить:

• кто потенциальные заказчики и инвесторы – каковы их цели, в чем их заинтересованность,

• каковы в районе проблемные ситуации и конфликты в природопользовании,

• имеются ли шансы на практическое использование результатов проекта,

• какова базисная изученность территории, в том числе картографическая, и какова доступность исходной базовой информации,

• имеются ли местные научные и проектные организации и специалисты – потенциальные участники работы,

• каким может быть объем работ по дополнительному сбору информации,

• каковы ожидаемые сроки выполнения всего проекта.

Затем нужно совместно с заказчиками проекта определить – какие могут быть решены конкретные планировочные задачи, после чего разработать предварительную, а затем детальную программу выполнения проекта.

Что касается задач планирования, то они будут существенно различаться в зависимости от двух главных факторов – от цели проекта и от свойств территории.

Можно выделить три основных типа целей, ради достижения которых обычно предпринимается ландшафтное планирование:

– организация сети охраняемых территорий, определения их функций и внутреннего зонирования;

– развитие нового или расширение прежнего направления природопользования (сельско– или лесохозяйственного, транспортного, промышленного и т. д.);

– участие в создании нового комплексного плана развития территории.

Конкретные задачи планирования определяются на заключительном этапе подготовки проекта – при составлении развернутой программы работ и после завершения всех предшествующих подготовительных шагов.

В общем случае основные этапы подготовки проекта таковы:

• формирование группы экспертов для разработки обоснования проекта;

• то же для проведения консультаций на местах, сбора информации, предварительной оценки необходимых ресурсов, материальных и финансовых затрат;

• проведение специальных семинаров, общественных слушаний, координационных совещаний по итогам разработки предварительной программы проекта;

• составление детальной рабочей программы проекта (включая координацию с другими, тематически "родственными" проектами) и определение его организационной структуры;

• подготовка и утверждение сметы проекта с указанием источников и механизмов финансирования.

Для выполнения всех обозначенных выше шагов подготовки проекта и в дальнейшем для его реализации важно создать эффективную организационную структуру. Можно рекомендовать следующую общую модель такой структуры:

• юридические лица (носители) проекта – официальные организации, на которые возлагается ответственность за финансирование и юридическую поддержку проекта;

• согласительный комитет – представители исследовательских институтов, государственных учреждений, общественных организаций и граждан, а также руководители проекта; этот комитет согласовывает интересы всех затрагиваемых проектом субъектов и формулирует стратегические задачи проекта;

• исполнительный комитет – группа специалистов какого-либо исследовательского или проектного учреждения (возможно, нескольких учреждений); на эту группу ложится основная тяжесть проведения всех изыскательских и проектных, а также организационных работ;

• консультационный совет – эта факультативная структура может представлять собой группу экспертов, анализирующих и оценивающих уже сформулированные планы и рекомендующих для исполнения и применения в рамках проекта новые актуальные задачи и адекватные методы, а также опытных специалистов и надежные организации-партнеры.

Обычно группа исполнителей проекта состоит из специалистов различного профиля. Ее состав и численность зависят от особенностей проекта (его целей, свойств территории и т. д.). В том случае, если задуман большой и достаточно сложный проект, в составе его исполнителей нужно предусмотреть участие:

• группы планировщиков, включающей специалистов по территориальному и ландшафтному планированию, лесоводов и агрономов, архитекторов-градостроителей, а также картографов;

• группы природоведов – в нее как минимум должны входить ландшафтовед-эколог, ботаник, зоолог, почвовед, гидролог; факультативно в ней могут присутствовать климатолог и геоморфолог;

• группы специалистов социально-экономического профиля, в том числе как минимум – экономиста, специалиста по коммунальному хозяйству и транспорту, гигиениста, юриста; факультативно – менеджера по туризму, социолога и историка;

• группы управленцев проектом – менеджера персонала, бухгалтера, специалиста по общественным связям и просвещению.

Присутствие в этой команде представителей смежных планировочных специальностей – градостроителя, агронома, лесовода, гигиениста, а также историка, экономиста, юриста и др. может быть временным, например, в роли консультантов, или оно может быть заменено тесным взаимодействием с соответствующими ведомствами. Однако поскольку ландшафтное планирование в России является пока еще новым направлением деятельности и упомянутые ведомства еще недостаточно с ним знакомы, полезно привлекать их представителей в проект с самого начала как участников-разработчиков.

Обобщая сказанное выше, можно рекомендовать следующую схему составления программы подготовки и выполнения проекта.

Первая часть программы должна содержать определение круга и характеристику участников проекта, состоящую из трех разделов.

• краткая формальная характеристика каждого участника,

• его компетенция, функции и вклад в проект,

• проблемы, препятствующие работе участников в проекте.

Вторую часть программы следует посвятить определению проблем, решению которых должен способствовать проект. Эта часть должна содержать ответы на три основных вопроса:

• что происходит с окружающей средой/ландшафтом?

• чем данная ситуация обусловлена, каковы ее проявления?

• чего недостает для ее улучшения/преодоления?

В третьей части программы нужно представить согласованные целей проекта, охарактеризовав следующие позиции:

• в чем заключаются главная и частные цели проекта?

• каким представляется ожидаемый результат достижения этих целей?

• каковы индикаторы достижения целей и результатов проекта и каковы возможности их проверки?

• каковы условия достижения этих целей и результатов?

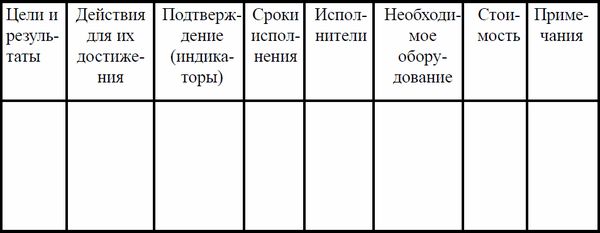

В четвертой части программы должны быть систематизированы некоторые материалы предыдущих разделов и возможно боле полно сформулированы пути и условия достижения целей и результатов проекта. Каждая из частей программы может быть представлена как таблица, содержащая, например, следующие данные.

Заключительная часть программы должна быть посвящена организации мониторинга – контролю за исполнением предписаний плана и эффектами проведенных мероприятий. Подробно о содержании мониторинга говорится в другом разделе этой главы.

На завершающей стадии планирования или через некоторое время после его завершения рекомендуется определить рамочные условия для повторной разработки ландшафтного плана в том же масштабе или для проведения нового планирования в более крупном масштабе. Рамочные условия последующего планирования включают его основные предпосылки, актуальность или необходимость и основные цели (Руководство… 2001. Т. 2).

Необходимость повторного проведения ландшафтного планирования в полном объеме или какой-либо его части может возникнуть, если требуется:

1. Корректировка всей концепции территориального развития, когда:

– новые законодательные и нормативные акты стали противоречить принятой в разрабатываемом ландшафтном плане концепции развития территории,

– концепция развития территории не соответствует реальным изменениям, прежде всего в социально-экономической сфере, или основные цели развития уже достигнуты.

2. Выявление новых приоритетных компонентов, сохранение которых может обеспечить основные цели развития территории.

3. Пересмотр границ целевых зон, когда, например:

– произошли положительные изменения состояния отдельных природных компонентов и возможно сокращение зоны улучшения,

– кормовая база животноводства исчерпана и его дальнейшее экстенсивное развитие нерентабельно,

– сельское хозяйство не обеспечивает потребности местного населения и туристов продуктами питания, традиционно производимыми на этой территории.

4. Пересмотр концепции развития отдельных зон, когда:

– введены новые нормативные ограничения в области природопользования и оценки воздействий на окружающую среду,

– обострились проблемы, связанные с характером регламентированного природопользования.

5. Корректировка или уточнение направлений действий и мероприятий, когда:

– природоохранные рекомендации по отдельным природным компонентам не выполняются или не обеспечивают реализацию целевых концепций развития,

– естественное восстановление нарушенных природных комплексов происходит недостаточно интенсивно или в нежелательном направлении.

Повторное проведение планирования имеет смысл и может дать новые результаты после того, как будут выполнены все целевые установки разработанного ранее плана, определявшие основные направления развития территории.

7.2. Ландшафтное планирование как коммуникативный процесс

Участие всех заинтересованных сторон – этот один из главных принципов разработки ландшафтных планов и важнейшее условие их успешности. Причем это условие в равной мере касается и органов власти, и местных жителей, и всех представителей заинтересованной общественности. Это участие в рамках процедур ландшафтного планирования обычно характеризуется как коммуникативный процесс, объединяющий участников планирования посредством механизмов общения или коммуникации. Существует множество форм такого общения – от привычного для планирующих организаций согласования документов с другими ведомствами, до проведения референдумов, являющихся высшей формой осуществления воли граждан.

В общем случае под коммуникативным процессом понимается интенсивный обмен опытом, знаниями, мнениями, предложениями и т. д. Применительно к ландшафтному планированию и его целям две главные задачи организации коммуникативного процесса заключаются в том, чтобы добиться:

– партнерского участия всех сторон в процессе планирования, – одобрения выработанных в ходе процесса предложений всеми его участниками.

Коммуникативный процесс в среде органов исполнительной власти и подчиняющихся им структур происходит по более или менее сложившимся схемам и имеет давние традиции. А вот развитых традиций и подробно разработанной нормативной базы для участия общественности в принятии экологически значимых решений в России пока не существует, хотя многие рамочные законы и конституция страны это участие декларируют. Поэтому в этом разделе данной главы основное внимание будет уделено участию в ландшафтном планировании именно общественности.

Единственным более или менее четким нормативным документом в этой сфере является "Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской федерации", принятое в 2000 г. Министерством природных ресурсов РФ во исполнение федерального закона "Об экологической экспертизе".

Ниже излагаются основные предписания названного "Положения", которые отчасти могут быть использованы и в процедурах ландшафтного планирования. Но их изложение следует предварить определением понятия общественность.

Общественность, в соответствии с Орхусской конвенцией (1998 г.), означает одно или более чем одно физическое или юридическое лицо и, в соответствии с национальным законодательством или практикой, их ассоциации, организации или группы. Заинтересованная общественность представляет собой общественность, которая затрагивается или может затрагиваться процессом принятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды, или которая имеет заинтересованность в этом процессе.

Россия не ратифицировала эту конвенцию, но приведенное определение использовать целесообразно и многие общественные природоохранные организации ориентируются на него в своей практической работе.