• использовать ресурсов следует не больше, чем можно их воспроизвести,

• количество отходов и выбросов не должно превышать ассимиляционную емкость ландшафта,

• скорости допустимых изменений ландшафта, вызываемых деятельностью людей, должны быть сопоставимы со скоростями естественных процессов.

С последним частным принципом связана необходимость мониторинга эффектов, достигаемых мероприятиями, предписанными планом, а также корректировки планов.

Четвертый принцип ландшафтного планирования это принцип использования оценок значимости и чувствительности ландшафтных компонентов при определении целей развития ландшафта. Он перекликается с предыдущим принципом и дополняет его. Смысл этого принципа заключается в сопоставлении оценок значимости всех компонентов ландшафта для выполнения ими природных и социально-экономических функций с оценками чувствительности этих компонентов к предполагаемым или существующим воздействиям на них. Результаты этого сопоставления позволяют определять экологические риски воздействий, связанных с режимами и планами природопользования, выбирать его допустимые формы и рекомендовать защитные или улучшающие меры.

Пятый принцип – принцип повсеместности ландшафтного планирования. Он отчасти обусловлен иерархичностью ландшафтного планирования и принципом противотока, но также и тем обстоятельством, что отдельная территория, обладающая ландшафтным планом, сама не сможет в полной мере осуществить предписания этого плана, поскольку будет подвергаться влиянию процессов, происходящих на соседних территориях, не имеющих ландшафтных планов, то есть развивающихся независимо от соседней. Такое влияние особенно сильно проявляется в случае соседства сельских и городских территорий. Данный принцип позволяет в значительной мере преодолеть несоответствие между природными и административными территориальными структурами, изначально заложенное в ландшафтом планировании. Кроме повсеместности ландшафтного планирования этому способствует также широко распространенный прием согласования соседних ландшафтных планов путем организации для этих целей межмуниципальных и межрегиональных комиссий или советов.

Шестой общий принцип ландшафтного планирования именуется принципом партнерства или соучастия (партиципативности). Он выражается в том, что в процесс планирования вовлекаются не только профессиональные ландшафтные планировщики, но также все затрагиваемые ландшафтным планом и заинтересованные стороны. Это ведомства, занимающиеся отраслевым планированием, это местные власти, инициаторы различных проектов и инвесторы, это общественные организации и местные жители. Реализация этого принципа обеспечивает эффективное исполнение плана, составленного с учетом интересов и мнений всех затрагиваемых сторон. В ландшафтном планировании разработаны специальные процедуры, способствующие вовлечению в него всех заинтересованных участников.

2.3. Структура и этапы составления ландшафтных планов

Ландшафтное планирование представляет собой и процесс, и результат этого процесса, отображаемый системой карт и текстов. Эти карты и тексты обладают сложившейся структурой, а процесс – последовательностью определенных шагов или этапов.

Обычно рамочный и крупномасштабный ландшафтные планы состоят из следующих тематических разделов:

• современное использование территории (структура землепользования) – этот раздел иногда не выделяется как самостоятельный, в этом случае его содержание включается в другие компонентные разделы,

• биотопы (в том числе, лесные, полевые, сельские, городские, водные),

• охраняемые и подлежащие охране виды, территории и объекты,

• ландшафтные особенности, рекреационное использование и потенциал территории,

• конфликты природопользования,

• климат и качество воздуха,

• воды, их состояние (и использование, если раздел структура землепользования отсутствует),

• почвы, их состояние (и использование, если раздел структура землепользования отсутствует),

• цели развития территории и меры по их реализации.

Каждый раздел, как правило, содержит две-три карты, а также табличный и текстовый материал, характеризующие средовоспроизводящий и ресурсный потенциал ландшафта и его компонентов, современное использование территории (если оно не вынесено в отдельный раздел), ареалы, в которых проявляются или могут проявиться неблагоприятные природные и антропогенные процессы, возможные варианты использования, а также рекомендации по уходу за ландшафтом.

Для разделов, биотопы, климат, воды и почвы обязательными являются карты, отражающие значимость этих компонентов и их чувствительность.

Современный растительный покров обычно отражается на картах биотопного раздела, а геологическое строение, формы рельефа и геоморфологические процессы на картах почвенного и реже – водного разделов.

Последовательность указанных выше разделов иногда может иной. Наряду с названными выше, в ландшафтных планах могут присутствовать и другие разделы, например, об истории землепользования или о характерных для данной местности видах загрязнения окружающей среды – например, таких, как шумовое воздействие аэропорта или последствия деятельности ликвидированных военных баз.

Тексты и таблицы объединятся в брошюру, объем которой может составлять несколько печатных листов. Карты печатаются чаще всего на отдельных листах, реже включаются в брошюру в виде вклеек.

Структура ландшафтной программы нередко бывает почти такой же, но чаще отличается большей простотой. Наиболее лаконичный ее вариант представляет собой пояснительный текст и карту функциональных зон территории планирования.

Ниже приводится пример содержания такой карты – список и краткая характеристика выделенных на ней функциональных зон.

Зона А – сохранение особо нуждающихся в охране ареалов.

Основная цель – преимущественное сохранение взаимосвязанных ареалов с естественными или близкими к естественным экосистемами; эти ареалы имеют очень высокое или высокое значение для охраны видов и биоценозов; в этой зоне не рекомендуется никакого (включая экстенсивное) использования, даже если ему ранее гарантировалась высокая прибыльность.

Зона В – сохранение экстенсивно используемых ареалов.

Основная цель – сохранение преимущественно экстенсивно используемых ландшафтов, которые включают, например, лесные ареалы и характеризуются высокой долей близких к природным либо экстенсивно используемых культурных экосистем или чередованием территорий с сельскохозяйственным и лесохозяйственным использованием. Сюда относятся, прежде всего, исторические культурные ландшафты; в этой зоне следует преимущественно сохранять работоспособность компонентов ландшафта. Это касается особо характерных ландшафтов и малых по площади используемых комплексов, создающих предпосылки для сохранения экстенсивных форм природопользования. Возможно регулируемое развитие приемлемых для ландшафта форм рекреации на свободных площадях. Развитие населенных пунктов ограничивается собственными потребностями, от расширения инфраструктуры, особенно транспортной, следует отказаться.

Зона С – преимущественное улучшение особо уязвимых ареалов.

Основная цель – преимущественное улучшение работоспособности природных компонентов ландшафта и состояния используемых ареалов путем изменения интенсивности или вида использования. Сюда относятся, прежде всего, уязвимые ареалы, в которых вид и степень использования территории существенно превышают допустимые нагрузки и ведут к значительным проблемам, например, с охраной грунтовых вод, почв, а также больших участков лесонасаждений.

Зона D – сохранение природных компонентов в ареалах, используемых в сельском хозяйстве.

Основная цель – обеспечение работоспособности природной среды в ареалах сельскохозяйственного использования путем сохранения имеющихся естественных структур и экстенсивно используемых земель; достижение общих и специальных целей улучшения территории (например, охрана подземных вод, почв, обеспечение естественных сукцессий в небольших биотопах лесов, полезащитных лесонасаждений, опушек, лесонасаждений вокруг мелких водных объектов).

Зона E – сохранение свободных площадей и природной среды в населенных пунктах.

Основная цель – сохранение необходимого количества и качества свободных зеленых площадей в больших населенных пунктах и их окрестностях и создание зеленых свободных площадей; расчленение территории населенного пункта зелеными биотопами, близкими к естественным ландшафтам:

• для создания функциональных связей с незастроенными площадями (особенно в ближних пригородах, используемых в сельском и лесном хозяйстве),

• для рекреации,

• для защиты от источников вредных веществ и шума.

Зона F – улучшение (в том числе санирование) интенсивно используемых ареалов.

Основная цель – устранение вредных нагрузок и санация окружающей среды в тех ареалах, где нагрузки вследствие вредного для природы вида хозяйственной деятельности, а также отсутствия адекватных мер по охране окружающей среды представляют значительную опасность для человека и природы.

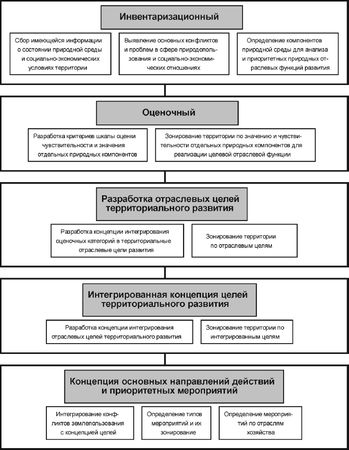

Последовательность перечисленных выше основных разделов ландшафтного плана в целом отражает основные этапы его составления – инвентаризационный, оценочный, разработки целей развития, составления программ действий и мероприятий (рис. 2).

В ходе первого этапа работ систематизируются сведения о ландшафтной структуре территории и свойствах его компонентов, современном землепользовании, экологической ситуации, намерениях пользователей, планах развития и конфликтах природопользования. Результатом разработки этого раздела обычно являются карты современного использования земель, экологической ситуации и конфликтов природопользования, а также тематические карты, характеризующие основные компоненты ландшафта.

В наиболее благоприятном случае ряд названных карт удается получить из опубликованных или фондовых источников, но нередко приходится составлять их специально. В целом сбор и систематизация информации на этом этапе работ представляет собой трудоемкую и довольно сложную задачу. От качества собранной информации существенно зависит эффективность всего планирования. Ниже специальный раздел посвящен составу, источникам и требованиям к необходимой для планирования информации.

Рис. 2. Основные этапы ландшафтного планирования.

Оценочный этап планирования один из наиболее ответственных и трудных в содержательном отношении. Выбор критериев, разработка шкал оценок для значимости и чувствительности всех компонентов ландшафта, а также составление соответствующих карт требуют хорошего знания территории и творческого подхода. Необходимые методические рекомендации по выполнению этих этапов работы даются в последующих главах.

На этапе формирования целей развития территории ландшафтным планировщикам требуются возможно более полные сведения о функционировании ландшафта, его динамике, о планах землепользователей и инвесторов, об отраслевых программах развития и намерениях властей. Именно на этом этапе происходит взвешивание различных ландшафтных функций, сопоставление нужд охраны природы и социально-экономического развития. Этот этап связан со сложными процессами согласования различных интересов и выбором приоритетов и занимает поэтому подчас достаточно продолжительное время.

Этап разработки программы действий и приоритетных мероприятий завершает процесс составления ландшафтного плана, но не является последним этапом всей работы. Реализация предписаний плана, всех намеченных мероприятий это достаточно длительный и трудоемкий процесс. Ландшафтные планировщики должны оказывать в этом деле консультативную помощь, должны контролировать результаты выполнения и эффекты мероприятий. На этой стадии работ и отчасти на предыдущем этапе следует использовать методы инженерной биологии, о которых будет сказано в последующих главах.

2.4. Базовая информация, ее источники и интерпретация

Основная работа по поиску и систематизации материалов и сведений, необходимых для планирования, начинается и в основном выполняется на первом этапе работ, но продолжается и на других этапах, вплоть до завершающих стадий – мониторинга результатов планирования и корректировки плана.

Спектр нужных для планирования данных может существенно различаться в зависимости от природных особенностей территории, специализации хозяйства, экологической ситуации и многих других обстоятельств. Поэтому единого для всех случаев и исчерпывающего списка подлежащих сбору данных рекомендовать нельзя. Ниже приводится ориентировочный перечень видов информации, которую обычно используют в ландшафтном планировании.

Картографические, фото и плановые материалы

1. Топографические карты масштабов 200 тыс., 100 тыс., 25 тыс.

2. Актуальные космические снимки масштабов от 200 до 25 тыс.

3. Аэрофотоснимки разного времени (если возможно – ряд за 20–40 лет).

4. Лесотаксационные и лесохозяйственные карты и схемы (масштабов от 100 до 25 тыс.).

5. Схемы землеустройства тех же масштабов.

6. Тематически карты природоведческого блока – геоморфологические с характеристикой экзогенных процессов, почвенные, геоботанические, климатические, гидрологические и гидрогеологические (для зоны свободного водообмена), водохозяйственные и др.

7. Карты природоохранного блока – охраняемых территорий всех категорий, ареалов и местообитаний редких и ценных видов животных и растений, а также карты биологических ресурсов, например, лекарственных растений и др.

8. Карты сельскохозяйственной специализации территории, мелиоративные, продуктивности угодий, бонитировки земель, эрозионной нарушенности и др.

9. Карты социально-экономические: населения и расселения, полезных ископаемых и др. ресурсов (в том числе, земельных, лесных, рекреационных), инфраструктуры (транспорт, коммунальное хозяйство, рекреационные предприятия и т. п.).

10. Карты санитарного и более широко-экологического состояния территории, в том числе: выбросов, сбросов, отходов, концентрации загрязняющих окружающую среду веществ, медико-географические карты, а также сведения о качестве питьевой воды и продуктов питания и т. п.

11. Блок планировочных карт и схем: генеральные схемы и планы, ТерКСОПы, районные планировки, схемы функционального зонирования различных территорий и объектов.

12. Другие имеющиеся тематические и специальные карты, составленные в научно-исследовательских и проектных учреждениях, особенно, с применением ГИС-технологий.

Некартографическая информация

1. Фондовые материалы и аналитико-информационные отчеты (доклады) учреждений: охраны природы, санитарно-эпидемиологического надзора, горно-технического надзора, рыбной, водной и др. инспекций, геологической разведки, лесного, сельского, водного, охотничьего, курортного хозяйства.

2. Материалы земельного и водного кадастров, а также архитектурно-планировочных управлений (отделов, комиссий и т. п.).

3. Данные статистического учета на республиканском и местном уровнях по различным отраслям и областям деятельности (см. выше), в том числе, данные медицинской статистики.

Составляя программу сбора данных, нужно предлагать каталог критериев и требований, в соответствии с которыми следует собирать и интерпретировать эти данные, пространственно представительные и адекватные планировочным целям.

Основные требования к качеству исходной информации таковы:

• Системность, надежность, полнота исходной природоведческой информации.

• Адекватность масштаба и формы представления, доступность, интерпретируемость информации (например, возможность использования для оценок значимости и чувствительности компонентов ландшафта и т. п.).

• Отображение специфики конкретной территории, включая сведения о характерных особенностях пространственной структуры и функционирования не только природных, но и социальных и хозяйственных компонентах.

• Актуальность данных о современном землепользовании и социально-экономических условиях (нередко они оказываются устаревшими, поэтому необходимо обновлять и пополнять данные о реальном современном использовании территории, особенно в пределах населенных пунктов и их окрестностей).

Что касается общих требований к содержанию информации, то в каждом конкретном случае нужно исходить из перечня основных вопросов, для ответа на которые эта информация должна собираться. Некоторые из этих вопросов были сформулированы во Введении (см. параграф 1.1). Ниже все они, иногда в несколько иных формулировках, объединены в семь категорий:

1. Что местные жители и все общество хотели бы получать от данного ландшафта? Этот вопрос непосредственно связан с целями планирования.

2. Какими благами данный ландшафт уже обеспечивает людей в настоящее время?

3. Каков потенциал этого ландшафта в смысле возможностей развития?

4. Каковы существующие и планируемые формы использования территории?

5. Какие воздействия на ландшафт связаны с этим использование?

6. Какова чувствительность ландшафта к этим воздействиям?

7. Каковы последствия имеющихся и планируемых воздействий для функционирования ландшафта?

Результаты планирования, обращенные и к специалистам, и к широкой общественности и затрагивающие их интересы, также должны иметь адекватные формы выражения.

Это означает, что различным адресатам следует предлагать различные и доступные для их восприятия способы представления результатов. Обычно используются: классические карты и тексты, информационные письма и листки, публикации в прессе, видеофильмы, выставки материалов, в том числе плакатов, семинары и презентации, сообщения в сети Интернет.

Перечисленные выше разнообразные сведения нужного качества далеко не всегда имеются в полном объеме. Многие из них приходится собирать, организуя специальные исследования.

Тем не менее, важно хорошо ориентироваться в существующих доступных источниках необходимой информации Ниже в обобщенной форме (табл. 1) указаны основные виды доступной информации и возможные источники ее получения.

Каждая строка этой таблицы может быть существенно детализирована, но здесь нет необходимости и возможности давать более подробные сведения. Приведем, однако, в качестве иллюстрации к сказанному, описание организаций, обладающих и торгующих аэрофото– и космическими снимками.

Так, материалами дистанционного зондирования Земли обладают: