Таким образом, мы можем добавить к нашему предыдущему перечню следующие пункты:

4. Эксперименты проводились в подземной камере, часть которой занимал бассейн.

5. Камера была выложена резиновыми матами, покрывавшими керамические кирпичи.

6. Результаты действия "Колокола" в процессе испытания проявлялись на расстоянии 195–210 метров от устройства.

7. Камеры приходилось разрушать после нескольких испытаний - очевидно, вследствие сильного остаточного эффекта действия "Колокола".

8. Воздействие устройства на живые организмы и органические материалы являлось, по всей очевидности, главной сферой исследований.

9. Даже на некотором расстоянии от объекта персонал должен был находиться в защитных резиновых костюмах (а это означает, что люди не могли быть электрически заземлены в процессе работы "Колокола"),

10. Глаза должны были быть защищены красными козырьками.

Результаты действия "Колокола", судя по этим чрезвычайным мерам предосторожности, были "краткосрочными и долгосрочными - и, возможно, такими, о которых мы не знаем". Что касается краткосрочных результатов, они

ощущались сразу после включения питания. Это были характерный звук, очень напоминавший жужжание пчел в закрытой банке (поэтому "Колокол" носил также неофициальное название "Улей" ("Bienenstock"), и серия электромагнитных эффектов - импульсы перенапряжения в расположенных поблизости электрических устройствах с напряжением 220 вольт (взрывы лампочек), наблюдавшиеся в случае испытаний на поверхности земли на расстоянии, превышавшем 100 метров, голубоватое свечение (синий свет) вокруг "Колокола" - очевидно, в результате ионизированного излучения, а также сильное магнитное поле, упомянутое в заявлениях.

Кроме того, участники экспериментов ощущали нарушения в работе нервной системы, такие как мурашки, головные боли, металлический вкус во рту.

Совершенно очевидно, действие "Колокола" порождало очень странные и очень сильные эффекты, и, как известно многим читателям, металлический привкус появляется во рту в непосредственной близости от НЛО.

Долгосрочные эффекты были не менее необычны. Участники испытаний страдали бессонницей и расстройством вестибулярного аппарата, испытывали проблемы с памятью, у них сводило судорогами мышцы и появлялись изъязвления. Судя по всему, впоследствии немцам "удалось радикально уменьшить эти нежелательные эффекты".

Но самым необычным и смертоносным было воздействие на органические материалы. Различные растения, животные и, предположительно, заключенные концлагерей подвергались разного рода повреждениям, наиболее частыми из которых были "разрушение тканевых структур, свертывание и расслоение жидкостей (в том числе крови) на четко разделенные фракции". Во время первой серии испытаний, по всей очевидности, проводившейся с мая по июнь 1944 года, "эти побочные эффекты повлекли за собой смерть пяти из семи участвовавших в них ученых. В результате первая исследовательская группа была расформирована", и уменьшение этих эффектов стало одним из высших приоритетов проекта. Другими словами, смертоносные эффекты воздействия "Колокола", по крайней мере первоначально, не являлись целью немцев. Они стремились к чему-то иному. Тем не менее, как мы убедимся впоследствии, этот потенциал "Колокола" не мог остаться без их внимания. Хотя Витковский склоняется к мнению, что данный проект имел целью обеспечение эффективной движущей силы, его классификация как "решающего для войны" и явная претензия на звание "чудо-оружие" наводят на дальнейшие размышления в этом направлении.

Самые необычные изменения в органических материалах отмечались в случае с зелеными растениями:

В течение первой фазы, длившейся около пяти часов после завершения испытаний, растения блекли или становились серыми, что подразумевает химический распад или разложение хлорофилла. Тем не менее, как это ни удивительно, растения жили, по всей видимости, нормально еще на протяжении примерно недели. Затем следовал быстрый (8-14 часов) распад, в результате которого образовывалось сальное вещество с консистенцией протухшего жира… окутывавшее все растение. Этот процесс был лишен всех признаков бактериального распада - в том числе и характерного запаха. Кроме того, он протекал слишком быстро, создавая впечатление разрушения всей структуры.

В то же самое время в жидких органических веществах отмечалось образование кристаллических структур…

На основании этого можно предположить, что произошло, когда устройство было использовано впервые, вызвав смерть пяти ученых и инженеров, обслуживавших его. По неосторожности они подверглись его необычному воздействию, в результате чего клеточная структура их тел и жидкости полностью разрушилась. Как мы увидим, такого рода эффекты служат явными признаками воздействия скалярного устройства.

Но эти странные эффекты, связанные с испытаниями "Колокола", были не единственными. Витковский общался с выжившими участниками проекта и жителями окрестностей Людвигсдорфа (современного Людвиковице) в Нижней Силезии, где базировался проект, и те рассказывали ему о том, что видели "вертикально взлетавшие и приземлявшиеся объекты", которые некоторые из них описывали как "летающие бочки".

5. Реконструкция вероятной физики "Колокола" Витковского

Описанные выше структура "Колокола", его действие и результаты этого действия составляют весьма необычную картину. Какого типа физика лежит в основе всего этого? Чего немцы пытались достигнуть с помощью этого странного устройства? Совершенно очевидно, что его создание в конце войны потребовало бы нескольких лет исследований, планирования, проектирования и испытаний. Так что же они искали? К чему они могли стремиться? И наконец, почему только это устройство из внушительного арсенала экзотических вооружений Третьего рейха, включавшего топливно-воздушные бомбы, управляемые ракеты, отравляющие и нервно-паралитические газы и, возможно, даже атомная бомба, классифицировалось как "Kriegsentscheidend" - "решающее для войны"?

Витковский взялся отыскать ответы на эти вопросы и в процессе изучения документов наткнулся на два выражения, которые вызвали у него интерес: "сжатие вихря" и "разделение магнитных полей". Они явно означали и что-то довольно экзотическое, поскольку загадочная доктор Элизабет Адлер из Кенигсбергского университета консультировала участников проекта по вопросу "моделирования гашения вибраций к центру сферических объектов". Но "Колокол" имел отнюдь не сферическую форму, и его вращавшиеся с большой скоростью барабаны не были вибрирующими.

Как говорит Витковский, "Колокол" "обладал столькими характерными чертами, что нахождение того или иного объяснения представляется вполне реальным". По его мнению, этими характерными чертами являются:

• Использование очень высокого напряжения.

• Упор на феномен "разделения магнитных полей".

• Наличие сжатия вихря.

• Создание устройством очень сильных магнитных полей.,

• Вращение объемных элементов как средство достижения вышеуказанных эффектов (непосредственно или косвенно).

• В результате создание мощного излучения.

• Непрерывный характер действия "Колокола" - то есть не импульсный.

• Упоминание о превращении ртути в золото.

Этот перечень весьма интересен, особенно его предпоследний пункт - предполагаемая неимпульсная природа действия "Колокола". Это единственный момент в материалах исследования Витковского, не нашедший какого-либо подтверждения. Хотя Витковский прав в отношении того, что это наиболее вероятный режим работы, существует один признак, указывающий на импульсный характер действия устройства, и это свидетельство исходит от самого Витковского: издаваемый "Колоколом" звук, напоминающий жужжание пчел. Такой звук характерен для быстрого открывания и закрывания переключателя постоянного тока высокого напряжения - что использовал Тесла в своих экспериментах с передатчиком увеличения импульсов. Жужжание характерно именно для таких устройств.

Последний пункт - взаимное превращение химических элементов - добавляет еще одну странность к длинному списку связанных с "Колоколом" странностей. В следующей главе мы поговорим о любопытном упоминании в протоколах допросов Фарм-Холла в двух отдельных случаях о "фотохимическом процессе" разделения изотопов. Я думаю, что речь может идти о некоем аналоге или деривате холодного расщепления. Но здесь мы сталкиваемся с упоминанием в контексте проекта, имеющего мало общего с фотохимией, а если и имеет, то только в самом широком смысле.

Что касается упоминания взаимного превращения элементов, это отчасти решенная проблема, ибо в вечернем издании "Франкфуртер цайтунг унд хандесблатт" за 18 июня 1924 года - задолго до открытия расщепления ядер - была опубликована статья именно о превращении ртути в золото, и ее автор не кто иной, как профессор доктор Вальтер Герлах! Герлах говорит, что такое превращение можно осуществить посредством воздействия неких лучей неуточненной природы, то есть научно обосновывает алхимию!

Пытаясь собрать все эти фрагменты в единую картину, Витковский связался с польским физиком Демянским, специалистом по гравитационной физике. Изучив свойства "Колокола", Демянский заявил, что вихревое движение может быть ключом к созданию гравитации, и добавил, что ртуть лучше всего подошла бы для этой цели, поскольку "это вещество имеет высокую плотность и в то же время является жидким". В самом деле, если немцам "удалось выравнять оси вращения ядер в одном направлении с помощью сильного магнитного поля", то, возможно, им удалось достигнуть определенного гравитационного прорыва.

Затем Витковский занялся проблемой чрезвычайно высокого напряжения, используемого в "Колоколе". "Это должно было приводить к разряду, и, следовательно, речь идет о физике плазмы". Если действительно, как полагает Демянский, активное вещество в таком устройстве характеризуется низкой вязкостью, то газ имел бы более низкую вязкость, чем жидкость, а плазма - более низкую, чем газ. Плазма, создаваемая посредством электрического тока, порождает вихри, известные как плазмоиды, в которых "силовые линии магнитного поля почти полностью замкнуты". При таких условиях плазменный вихрь почти полностью изолирован от окружающей среды. Это, в свою очередь, создает что-то вроде локального "континуума пространство-время", или локализованного искривления пространства.

Анализируя эти наблюдения, Витковский посетил Институт физики плазмы и лазерного микрорасщепления в Варшаве, где его ждал настоящий сюрприз: он увидел плазменную ловушку, имеющую все внешние характерные особенности "Колокола"!

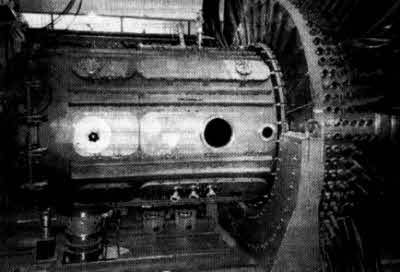

Плазменная ловушка и фокусное устройство из Института плазмы и лазерного микрорасщепления в Варшаве (из книги Игоря Витковского "Правда о чудо-оружии"

Невероятно, но в этом устройстве, как и в "Колоколе", тоже использовались керамические плитки и резиновые маты!

Исходя из этого, Витковский пришел к заключению, что "Колокол" представлял собой нечто вроде "ловушки для плазменного вихря". Однако он сразу заметил, что в одном важном отношении "Колокол" отличался от современного устройства. В последнем отсутствовало вращение.

Да, плазма иногда создает своего рода вихрь, но это, как правило, побочный эффект. Никто еще, никто после войны не сконструировал устройство "плазменного фокуса" в основном для быстрого вращения тяжелых ионов… внутри плазма абсолютно статична. Концепция вращающихся в одном или противоположных направлениях цилиндров остается неизвестной. Никто не додумался до этого!

Так Витковский подошел к своей окончательной реконструкции "Колокола", уяснив принцип его действия и поняв причину, почему немцы выбрали этот необычный метод получения "плазменного фокуса":

Я представил большой металлический барабан, в котором находится небольшое количество ртути. Барабан вращается со скоростью десятков тысяч оборотов в минуту. Под воздействием центробежной силы ртуть, будучи жидкостью, покрывает стенки барабана тонким слоем. После достижения намеченной скорости между окружностью барабана (слоем ртути) и его осью - полым стержнем - создается электрический разряд высокого напряжения. Теоретически это способствует ускорению перемещения ионов ртути к полому стержню с огромной скоростью. Но поскольку ртуть уже обладает определенным крутящим моментом, при приближении к полому стержню ее угловая скорость возрастает… в результате чего увеличивается скорость вращения. Это приводит к наложению друг на друга двух скоростей - созданных благодаря сохранению крутящего момента и действию электрического тока. Из моих приблизительных расчетов следует, что посредством этого метода можно достигнуть скорости предельного сжатого вихря порядка сотен тысяч оборотов в секунду.

И при этих чудовищных скоростях, когда все оси вращения плазмы поляризованы (выравнены в одном направлении), можно достигать огромного антигравитационного эффекта, поскольку в современной научной литературе содержатся указания именно на эту связь между массой и вращением.

Ну а что же со взаимным превращением элементов? Чувствуя, что такие вихревые структуры неизбежно являются моделью самоц материи, Витковский "вспомнил труд русского ученого Геннадия Шипова и труды немецкого физика, профессора Буркхарда Хайма, работавшего во время войны в Геттингенском университете. Во всех этих трудах упоминались изменения в структуре материалов, вызываемые искусственно созданными гравитационными волнами".

Как мы увидим впоследствии, этот момент имеет в "Колоколе" большее значение, нежели простая ловушка фокуса плазмы, пусть она и подразумевает весьма интересную концепцию вращения активного вещества для достижения максимальной поляризации спина, концепцию, находившуюся в сфере интересов Герлаха. За исключением еще одного замечания, к рассмотрению которого мы сейчас перейдем, дальше этого Витковский не продвинулся.