Толстой, как мы знаем из его рассказа, уже в 6 часов утра 3 июля уехал из стана на Джон-Болоке. Очевидно, что Сергей Павлович только к вечеру мог дойти до стана Толстого у первого вулкана.

Ефим прождал Перетолчина до 6 июля; продукты у него кончились. Он утешал себя мыслью, что Сергей Павлович встретился с Толстым. Ефим сходил к первому стану Толстого на Джон-Болоке у устья Хикушки, убедился, что Перетолчин побывал там и что он ушел дальше к вулканам.

6-го же июля Ефим уехал в Окинский караул, до которого было 60-70 км; вечером 7-го он добрался до караула и узнал, что Перетолчин к Толстому на стоянку у первого кратера до утра 4 июля не приходил.

Беспокойство Варвары Ивановны, превратилось уже в серьезные опасения. Благодаря энергии урядника Попова в 5 утра следующего дня, 8 июля, выехала спасательная партия: Толстой, сам урядник Окинского стана Попов, карантинщик Николай Безотчества (сын Ефима), Ефим, пять бурят и Варвара Ивановна.

Прежде всего поехали к палатке, которую оставил на месте Ефим. Здесь нашли все вещи в порядке; обнаружили и деньги - 36 р. 6 к., которые были переданы Варваре Ивановне. От палатки в разных направлениях были начаты поиски. Через три дня захватили палатку и вещи Перетолчина и поехали на кратеры. По дороге на восточный кратер Варвара Ивановна обнаружила следы Сергея Павловича - мох на тропе был местами приподнят палкой, о которую он опирался. Дальше Николаем и Толстым была найдена рогожка, которой Перетолчин завязал шубу: очевидно он перекинул здесь шубу через руку. Эта находка сделана, по одним показаниям, в 4 км от вулкана, а по другим - в 2,5 км.

Дальше следы не просматривались. Никто не подумал, что поиски должны широким веером охватить базальтовое поле, куда мог сойти Перетолчин. После двух ночевок у кратера русские выехали обратно по дороге через Катурус. Буряты еще раньше вернулись через Джон-Болок.

17 июля урядник снарядил новую, уже большую спасательную партию. Поехали опять он сам и Варвара Ивановна, писарь Окинского стана И. Р. Сидоренко, стражник А. С. Кромской и значительное количество бурят - 35 человек, по документам - 38. От палатки на Джон-Болоке разделились на группы и искали три дня, а затем вернулись по Джон-Болоку.

К следующей спасательной партии, поехавшей 23 июля, Варвара Ивановна не могла присоединиться, так как очень утомилась. Ездили опять урядник, Толстой, Ефим и четверо бурят. Провели в поездке пять суток.

2 августа по распоряжению тункинского пристава спасательная партия была организована в еще более значительном составе - до 48 бурят (по сообщению урядника Попова, - 59), но поиски опять кончились ничем. Проездили всего семь суток, искали везде в радиусе 120-150 км. Падал снег, и следы закрылись.

Таким образом, по-видимому, на протяжении всего каких-нибудь 15 км между Джон-Болоком и первым вулканом Перетолчин бесследно исчез. Снег покрыл горы, и дальнейшие поиски пришлось оставить до весны. Варвара Ивановна с тяжелым сердцем уехала домой в Иркутск.

В Иркутских газетах уже в июле появились статьи и заметки об исчезновении Перетолчина. А. Вознесенский напечатал в газете "Сибирь" большую статью; в ней он, между прочим, сообщал, что собраны деньги на организацию поисков: 50 р. дал Восточно-Сибирский отдел Географического общества, сбор среди частных лиц принес 157 р. Вознесенский предполагал, что Перетолчин скончался от сердечного припадка, которым он был подвержен. Переход с большим грузом в жаркий день мог этому способствовать.

Серьезные подозрения у Варвары Ивановны, как и у других местных жителей, возбуждал Толстой, который оставил Перетолчина, не выяснив, пошел ли он для условленной встречи на кратер. Толстой отличался угрюмым характером и был в неладах с местным населением, и это настроило окружающих против него.

Уже 6 сентября 1914 г. становой пристав 3-го стана Иркутского уезда запрашивал окинского родового старосту о поведении и жизни Толстого. Нужно было выяснить, правда ли, что Толстой отговорил Перетолчина нанимать проводника из местных бурят, почему он оставил Перетолчина, почему он поехал по неизвестной ему дороге, кто рекомендовал его на место наблюдателя и т. п. 30 сентября Окинское родовое управление сообщило, что Толстой отказался без всяких объяснений отвечать на предложенные ему старостой вопросы и пришлось удовлетвориться опросом местных жителей. По их мнению, местность, по которой возвращался домой Толстой, труднопроходима и ему проще было возвратиться к Перетолчину. Толстой не знал раньше ни той, ни другой дороги, так как никогда не уезжал дальше 12 км от Окинского караула. С местными жителями - русскими и бурятами - он почти не общался. Караульный метеорологической станции Евграф Жамбалов, проживавший в одном доме с Толстым, показал: "В семье Толстой - величайший деспот, детей держит в излишней строгости, а жену даже бьет. В одно время драки с женой им была сломана скамейка и стол, а также в одно время и за ним, Жамбаловым, гонялся с шестом в руках, каковым хотел ударить его, но Жамбалов убежал с криком, каковой слышали соседи". Староста на запрос пристава глубокомысленно заметил: "Ненормальностей за Толстым не замечается, но в то же время и вполне нормальным его признать нельзя".

5 ноября по требованию прокурора мировой судья 5-го участка Иркутского уезда начал следствие об исчезновении Перетолчина.

20 января 1915 г. Варвара Ивановна написала первое письмо Иркутскому генерал-губернатору с прямым обвинением Толстого; она указывала, между прочим: "Мне кажется даже странным и удивительным, почему до сих пор наши власти (полицейские, родовые) не уделяют должного серьезного внимания на поведение и роль наблюдателя Окинской метеорологической станции Сергея Михайловича Толстого в таком мошенственном и трагическом деле, как исчезновение мужа…"

В заявлении от 6 февраля 1915 г., написанном в Иркутское полицейское управление по поводу справки о поисках мужа, она отмечает, что Толстой собирается выехать в Иркутск и необходимо предотвратить его уклонение от следствия, ведущегося мировым судьей 5-го участка. Варвара Ивановна указывает, что Толстой - "единственный почти свидетель последних дней жизни в научном путешествии мужа и, может быть, гибели его".

Варвара Ивановна в эти же дни, 7 февраля, в другом заявлении нашла нужным сообщить и еще некоторые порочащие Толстого сведения. Она рассказала, как одновременно с Толстым в Окинский караул приехал зажиточный бурят Монхонов (вероятно, Мунконов?) и очень резко упрекал Толстого в том, что он бросил своего товарища одного.

На допросе у мирового судьи 14 марта 1915 г. Варвара Ивановна снова подчеркнула, что Толстой сам предложил Перетолчину отказаться от местного проводника. Вернувшись домой из поездки, Толстой "все время почему-то избегал смотреть мне в глаза, а вечером, как я узнала, он пошел к карантинщику Александру Семеновичу Кромских и заявил, что с инженером, наверно, случилось что-либо неладное; не пришлось бы его ехать искать".

Упрекая Толстого в том, что он бросил Перетолчина одного, его обвинители не обратили внимания на аналогичное поведение Ефима Безотчества.

Ефим чересчур поспешно вернулся в Окинский стан с сообщением об исчезновении Перетолчина. Этот отъезд Ефима, конечно, еще более преступен, чем отъезд Толстого. Ефим должен был убедиться, что Перетолчин до кратера не дошел, и только после этого поехать за помощью. Если бы Перетолчин был ранен где-либо на дороге или его захватил медведь, за пять дней подготовки поисков он мог бы умереть от истощения или от ран.

Напомним, что во время поисков урядник Попов и Николай убили вблизи вулкана большого медведя. Я, ночуя невдалеке от вулканов в верховьях Катуруса, видел здесь в 1940 г. медведя, бродившего в кустарнике на другом берегу. Хотя саянские медведи обычно не нападают на людей, но все же такие случаи возможны.

Ефим был свой человек, его хорошо знали местные жители, сын его был карантинщиком в Окинском карауле, Варвара Ивановна также относилась к нему хорошо. А Толстой был чужак, и тяжелого характера, и к местным жителям относился "презрительно", как писал о нем родовой староста.

Варвара Ивановна заключила свое показание так: "Я подозреваю в данном деле убийство мужа и имею некоторые подозрения на Толстых, но утверждать категорически, что муж мой убит Толстым, я не могу".

Прежде чем перейти к описанию поисков Перетолчина в 1915 г., следует дать общее описание района вулканов, где происходили эти поиски.

Картина, открывающаяся перед зрителем с юго-восточного вулкана, поразительна. Вулкан этот - небольшой усеченный конус. Он расположен на значительной абсолютной высоте на границе леса (около 1970 м.). Одним своим склоном он примыкает к правому склону долины Хикушки. Высота его от подножия - около 110 м. Когда вы взберетесь на этот конус, вы увидите, что внутрь его спускается воронкообразное отверстие глубиной около 40 м - кратер. На дне воронки озеро метров до 10 в поперечнике. Конус с юго-запада покрыт лиственничным лесом, и лиственницы растут по верхнему краю кратера. Остальная часть наружного склона покрыта кустарником. Конус сложен мелкими обломками базальтового шлака, мелкими вулканическими бомбами - лапиллями и крупными бомбами, до полуметра в поперечнике. Этот пейзаж - почти свежий вулканический конус на фоне гор - кажется совершенно необычным для саянского ландшафта.

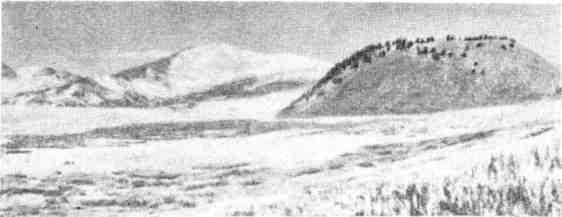

Водораздельный хребет Восточного Саяиа (вид с востока). Справа вулкан Перетолчина. Слева на дне долины лавовый поток.

Еще более свежий конус вулкана виден в трех километрах на юго-востоке, на лавовом поле. Этот кратер по моему предложению Географическое общество назвало вулканом Кропоткина. На нем совсем нет деревьев, вверху нет даже травы, и верхняя часть его розовато-серая от осыпей шлака и бомб. Высота вулкана над основанием несколько меньше - 90 м, но глубина кратера больше - до 60 м, а сухая площадка на дне воронки достигает 20 м в поперечнике.

Поле лавы заходит немного к юго-востоку вверх по долине Хикушки, но вскоре кончается; главным образом оно тянется на север и северо-восток, вниз по долине. Поле это представляет поразительное зрелище только что застывшей лавы: то это как будто полоса со свежим торошением, где отдельные глыбы поставлены на ребро, то гряды лавы вытянуты вдоль потока, то поперечная стена лавы высотой в 5-7 м как будто отмечает конец потока или остановку в его движении, то поток обрывается к борту долины стеной в 10 м, то он покрыт с краю современными наносами и сливается с лугами. Из устьев речек выдвигаются на поверхность потока языки современных речных отложений. Кое-где видны узкие конусы "горнитос" - трубки взрыва, по которым выделялись из лавы газы. Весь этот ландшафт совершенно необычен здесь: как будто мы не в горно-таежном Саяне, а где-то на Камчатке или в Армении.

Как показали исследования, главная масса лавы извергалась из трещин и из каких-то более старых маленьких вулканов. Один такой разрушенный старый конус виден к юго-востоку от вулкана Кропоткина. Два вулкана, Кропоткина и Перетолчина, появились в результате взрывов в последней стадии извержений.

На неискушенного человека эти голые серые поля лавы, истерзанной, разбитой, вздыбившейся, эти огромные, дикие, первобытные пространства должны производить очень сильное впечатление своей необычностью, чуждым и странным видом. Очень любопытно описание лавового поля, которое оставил первый исследователь района вулканов Джон-Болока Егор Пестерев в 1793 г.

"Река Жунгулак начало свое имеет из высоких каменистых гор; но на самом хребте тех гор вышел лог, похожий на долину; и в той долине больших лесов и никакой травы не имеется, кроме что простирается поперечь на восемь верст черной камень, похожий на сущий чугун, и будто нарочно та долина выстлана человеческим искусством. Ежели по тому каменному логу надобно идти поперечь пешему человеку, то, конечно, на другую сторону придет он без сапогов по причине остроты того черного камня; да ежели и к лошадиной ноге частица того камня прилипнет, то самый той минуты лошадь захромает. Вниз по речке оный черный камень простирается верст на двадцать, да и на устье речки Жунгулака, где он впадает в реку Оку, оный камень есть. Из помянутого каменного лога и река Енисей вершину свою получила; и в помянутом каменном логу, под черным камнем слышно беспрестанное журчание воды или род некоторого шума".

Пестерев, вообще довольно равнодушный к горным ландшафтам, уделил здесь против своего обыкновения целую страницу редкому явлению. Но вулканов он в своем описании не упомянул.

В 1915 г. Варвара Ивановна начала снова поиски останков своего мужа. 10 июня она выехала из Окинского караула; с нею урядник командировал казака Николая Безотчества и опять бурят. Поднявшись по Джон-Болоку, они перешли на Хикушку; переночевали на прошлогодней стоянке Толстого. Николай сообщил, что еще в прошлом году Толстой говорил ему о необходимости тщательных поисков у кратера. Утром 14 июня, разделившись на несколько партии, они начали поиски. Уже через час раздались крики Николая и бывшего с ним бурята Убушеева. Варвара Ивановна поспешила к ним и увидела скелет, одежду и вещи. Она опознала принадлежавшие мужу предметы. Эта находка была сделана на лавовом поле в полутора верстах от восточного кратера и в 205 саженях (437 м) от верховой тропы, идущей по краю долины вверх по Хикушке; расстояние до прошлогодней стоянки Толстого было от одной версты до одной с четвертью. Привожу описание находки по протоколу, составленному 29 июня урядником 11-го участка Иркутского уезда Кухарским, приехавшим для этого дознания. Протокол несколько сокращен мной.

Череп обращен был лицевой частью вниз, скелет лежал на боку, одет в двух пиджаках, нательной рубахе и фуфайке. На левой стороне черепа кость как бы разбита и от виска трещины в разные стороны, верхних зубов нет, переносье так же как бы перебито и дало трещину в длину. На скелете две сумки, в одной - негативы, в другой - бумажная коробка от камеры. Фотокамера стоит в ногах и приготовлена к съемке. Рядом небольшая сумка с испортившимися сушками, фуражка, шуба, принадлежавшая Толстому, и его же фотографический штатив, бинокль, коробка спичек, свисток. В кармане лежали серебряные часы и рубль денег. Особенно важна находка записной книжки, в которой имеется запись метеорологических наблюдений за 3 июля. Найдена также карта восточного кратера на кальке. Пиджаки залиты кровью, сзади разорваны, нательная рубаха также, в фуражке волосы и кровь, возле тропы три небольших места с кровью. На штативе подозрительные пятна, похожие на кровяные.

Из этого протокола ясно, что при каких бы обстоятельствах ни погиб Перетолчин, но после смерти труп его был растерзан зверями.

Есть основания предполагать, что С. П. Перетолчин сам выбрал это место, вдали от тропы и вулкана. Идя по тропе, он, очевидно, видел, как вулкан постепенно увеличивается и становится все эффектнее. Но вблизи тропы мешали деревья и склон правого берега Хикушки. Поэтому путешественник вышел на открытое лавовое поле и выбрал место, где вулкан открыт и хорошо виден. Отсюда Перетолчин и хотел сфотографировать его в первый раз. Дальше, по мере приближения, он, вероятно, снял бы его еще несколько раз. Перетолчин снимал хорошо - в фонде Географического общества хранится целая серия его замечательных снимков Восточного Саяна; но процесс фотографирования в 1914 г. с большой камерой был все же довольно длительным, и надо было удобно расположить фотоаппарат. Перетолчин и умер во время подготовки камеры к съемке.

Почему же поиски 1914 г., в которых приняло участие в общем до ста человек, кончились неудачно, хотя труп Перетолчина лежал так близко от троны? Мне кажется, единственное объяснение, которое напрашивается само собой, - поиски производились, вероятно, верхом: как буряты, так и местные русские не любят ходить пешком. Кроме того, район, который был постепенно охвачен поисками, занял в конце концов радиус более 100 км. Естественно, что большинство поездок совершалось верхом. При этом, конечно, лавовое поле было осмотрено главным образом по краям, с существующих тропинок, так как все верховые очень боялись щелей под мхом. Как мы знаем, останки С. П. Перетолчина нашли внутри лавового поля, и увидеть их можно было, только подойдя очень близко. Поэтому поиски 1914 г., организованные в чересчур широком масштабе (разве пеший Перетолчин мог уйти за 100 км!), и не дали никаких результатов.

О находке Кухарский сообщил в Иркутск и получил распоряжение от уездного исправника и пристава 3-го стана опросить свидетелей, что он и сделал в Окинском карауле 2-5 июля.

Варвара Ивановна теперь уже категорически утверждала: "Я полагаю, что мой муж не погиб по каким-либо несчастным случаям, а таковой убит, и в убийстве подозреваю проживающего на Оке Сергея Михайловича Толстого". Основания для подозрений те же, которые высказаны были раньше: он уехал, оставив Перетолчина. "Почти все буряты Окинска говорят, что мужа моего убил никто другой, кроме Толстого". Варвара Ивановна считает, что зверь не мог задавить Перетолчина, так как были бы погрызены все кости. Ночевка Толстого отстоит от места находки скелета на полторы версты. Толстой после убийства мог отнести убитого на лаву и бросить там, а вещи разбросал вокруг. Фотоаппарат стоит у ног, а должен бы стоять у головы. Покойный не мог бы падать навзничь на спину, а если бы и падал, то разбил бы затылочную часть, а не висок.

В прошлом году, как передавали Варваре Ивановне буряты, Толстой отводил поиски от места, где теперь найден скелет. "Убить мужа моего Толстой мог из-за какой-либо ссоры". Покончить с собой покойный не мог, так как при нем не было оружия и тогда он наверно бы оставил записку. Что Толстой не взял ничего из вещей - понятно: он не хотел иметь улик.

Александр Семенович Кромской (Керемский - по протоколу допроса), житель Окинского караула, уклонился от обвинения Толстого, объяснив это тем, что поссорился с последним из-за подозрений, которые высказал ему в прошлом году относительно его роли и гибели Перетолчина. Теперь Кромской боялся дать пристрастное показание против Толстого.