Хотя цари Двенадцатой династии являлись выходцами из Фив, политическая целесообразность заставила их перенести столицу на север в Иттауи близ Фаюмского оазиса, где встречались Верхний и Нижний Египет. И действительно, этой провинции фараоны уделяли самое пристальное внимание. Многие поместья в районе Фаюма орошались благодаря рукаву Нила, в наши дни известному как "Бахр-Юсуф". От возможных наводнений их защищали большие дамбы, а уровень вод контролировался при помощи вырытых каналов, которые направляли их в "Большое озеро" - столь восхищавшее греков озеро Моэрис, расположенное на северо-западной окраине оазиса. Для богов в большинстве городов Египта были возведены новые храмы или восстановлены старые, однако предпочтение во время этого строительства отдавалось Фаюму. В главном городе Шедет, или Крокодилополе, для местного бога Сухоса (Себека) был сооружен прекрасный новый храм с озером, где держали священных крокодилов. К западу от столицы на краю пустыни, близ современной Хавары, рядом со своей пирамидой Аменемхет III построил огромный заупокойный храм с бесчисленными дворами и колоннадами. Это был так называемый "Лабиринт", подробно описанный Геродотом и Страбоном. Однако в наши дни от одного из крупнейших и самых знаменитых сооружений Древнего Египта осталось всего несколько камней. ("Канал Иосифа". - Пер.)

Несмотря на то что в основном цари Двенадцатой династии предпочитали свою новую столицу в Фаюме, не пренебрегали они и областью Амона в Карнаке, в прежней столице Фивах. Сенусерт I построил в неизвестном месте в Карнаке чудесную окруженную колоннами часовню из известняка, чьи стены покрывали прекрасные барельефы, выполненные с большим искусством. В конце Восемнадцатой династии то ли из-за того, что она разрушилась, то ли потому, что она считалась не соответствующей новому стилю в искусстве, Аменхотеп III использовал ее известняковые блоки вместе с материалами из других разобранных храмов для заполнения своего пилона (см. гл. 13). Недавно их обнаружили и извлекли на свет. Многие из этих блоков оказались неповрежденными, так что возможным стало полностью восстановить часовню на произвольно выбранном месте в Карнаке - целый небольшой храм изящных пропорций, единственный пример сооружения такого типа, сохранившийся от периода Среднего царства.

С древнейших времен Египет вел торговлю с финикийской столицей Гебалом (Библом). Египтяне получали из этой страны вино, различные масла для погребальных целей и кедры с гор Ливана, которые использовали для строительства кораблей, мачт и флагштоков, изготовления саркофагов и различных предметов мебели. В свою очередь, египтяне поставляли золото, изделия из металлов и писчие материалы, в особенности ценный египетский папирус. Купцы отправлялись с караванами по суше, однако больше была развита морская торговля.

Она осуществлялась на египетских кораблях, специально предназначенных для этой цели, так что их называли "библскими путешественниками". Египетская торговля и культура оказали на Библ огромное влияние, хотя на самом деле он не был египетской колонией. Его правитель получал от фараона ценные подарки, с гордостью называл себя по-египетски "Сыном Ра, любимым богами земли его" и использовал египетский царский протокол. Финикийские ремесленники при украшении изделий из металла и предметов прикладного искусства применяли египетские орнаменты и иероглифы, а египтяне, в свою очередь, заимствовали из Финикии определенные процессы обработки металлов.

Власть Двенадцатой династии особенно проявилась в повышении авторитета Египта за границей. Медные рудники Синая, работа на которых остановилась со времен Шестой династии, стали разрабатывать снова. В каменоломни Вади-Хаммамат, расположенные между Нилом и Красным морем, отправлялись экспедиции, чтобы добыть материалы для постройки храмов и вырезания колоссальных статуй. Египетские корабли бороздили воды Красного моря на пути к далекой и почти легендарной стране Пунт, располагавшейся на побережье Сомали, с целью обменять товары из долины Нила на желанные африканские благовония. Фараоны совершали нападения на Ливию и прилагали усилия, дабы распространить влияние Египта в Палестине и Сирии. В глазах правителей-купцов Палестины пресловутые богатства Египта и его престиж служили его торговцам рекомендацией. Некоторые князья, особенно владыки цветущей земли Угарита, столица которых располагалась в месте, сегодня известном как Рас-Шамра, были рады заключить с фараонами союз. Сенусерт I посылал правителю Рас-Шамры подарки. Найденная здесь статуя царевны Хнумет-нефер-хеджет, супруги Сенусерта II, сфинкс Аменемхета III, обнаруженный близ входа в храм Бала в Рас-Шамре, и скульптурная группа египетского "визиря, судьи и правителя города" Сенусертанха с двумя женщинами из его семьи свидетельствуют, что египетское влияние в этом важном портовом городе и торговом центре было прочно установлено с первых лет правления Двенадцатой династии.

Хотя египтяне в период Среднего царства преуспели в обретении опоры в Палестине и Сирии, их влияние не ограничивалось только прибрежными городами. Сенусерт III, согласно краткому отчету одного из его военачальников, дошел до Секмема - возможно, речь идет о ветхозаветном Сихеме.

Особое значение в период Среднего царства приобрела морская торговля Египта с Критом, однако доказательств тому, что прямые контакты были установлены с Эгейскими островами или материковой Грецией, нет. Наоборот, в Египте Среднего царства найдено мало привозных минойских товаров, среди которых сосуд среднеминойского периода II из гробницы времени Двенадцатой династии в Абидосе и несколько черепков того же периода из Хараги и Лахуна.

Намного лучше мы информированы о египетских военных кампаниях против Нубии в верховьях долины Нила, где условия для сохранения и раскопок памятников более благоприятны. Власть над Нубией была жизненно важной для Египта и из-за торговых связей с Суданом, и из-за доступа к золотым рудникам к востоку от Нила, который она обеспечивала. Войны с Нубией начал Аменемхет I и с определенным успехом продолжал его сын Сенусерт I. Однако окончательно ее завоевание завершил только Сенусерт III. Тогда к Египту была присоединена территория Нубии до района второго порога Нила близ Вади-Хальфа (см. вклейку фото 21), а граница была отмечена надписью почти в 40 милях (около 64 км) дальше этого места. Царь предостерегал своих преемников: "Любой сын мой, который сохранит эту границу, что я сделал, истинно сын мой и был рожден для меня. Ибо хорош сын, защищающий отца своего и сохраняющий границу того, кто породил его. Что же до того, кто потеряет ее и не будет сражаться за нее, он не сын мой и не был рожден для меня". Завоеванные области были защищены укреплениями, часть которых сохранилась до настоящего времени, "чтобы ни один нубиец не мог пересечь границу по воде или по суше… и никакие отряды нубийцев".

Естественно, египетские торговцы проникали вверх по Нилу дальше, чем распространялась политическая власть. В Керме к югу от третьего порога было построено укрепление "Стены Аменемхета" и основана торговая колония.

Одновременно с расширением египетской власти за пределами страны наступил расцвет искусства и литературы. Последующие поколения считали литературные произведения, созданные в то время и немного ранее, в гераклеопольский период, эталонами, и даже во времена господства римских императоров продолжались попытки подражать "классическому" языку того периода.

В течение двухсот лет преемники Аменемхета сохраняли свою власть над Египтом и поддерживали порядок и мир в стране. Однако следующие полтора столетия снова принесли распад. Одновременно с правителями Тринадцатой династии, имевшими фиванское происхождение и обосновавшимися в Иттауи, в Ксоисе в западной дельте пришла к власти Четырнадцатая династия, о которой мало что известно. Обе династии включали большое число царей, которые обычно правили совсем недолго. Есть основания полагать, что при Тринадцатой династии передача трона утратила наследственный характер и что избранные правители нецарского происхождения занимали престол на короткое время, в то время как государственные дела большей частью строго контролировали визири, должность которых передавалась по наследству. Некоторые цари оставили по всей стране множество больших и маленьких памятников, однако зачастую они были выполнены очень грубо. Часть этих людей носила семитские имена. Это явный знак роста азиатского населения, проникавшего в дельту и готовившего сцену для той ужасной катастрофы, которая должна была обрушиться на Египет незадолго до 1700 года до н. э., - завоевания гиксосами.

Глава 3

Гиксосы

Рассказ Манефона о вторжении гиксосов, как и вся написанная им история Египта, не сохранился, но, к счастью, часть его процитировал еврейский историк Иосиф Флавий. Манефон пишет, что в какой-то момент, который мы теперь называем Вторым переходным периодом, "нас поразило проклятие бога". "И неожиданно из областей Востока люди происхождения непонятного пошли с уверенностью в победе против земли нашей. Силой они легко захватили ее, не сражаясь, и, одержав верх над правителями земли, безжалостно сожгли они города наши, сровняли с землей храмы богов, а со всеми жителями обращались с бесчеловечной жестокостью… Наконец они назначили царем одного из своих, которого звали Салатис". Манефон назвал этих захватчиков "гиксосами", что в его переводе на египетский язык означало "цари-пастухи". Он добавляет: "Ибо гик на священном языке означает "царь", а сос в просторечии "пастух" или "пастухи", отсюда составлено слово "гиксос"". На самом деле перевод этого слова Манефоном не совсем верен. В египетском языке действительно было слово гик, которое означало "правитель" или "властитель", тогда как второе слово шос означало "пастух" на поздних стадиях развития языка. Объяснение Манефона является лишь поздней народной этимологией. На самом деле слово "гиксос" восходит к египетскому выражению хеку шесут, которое позднее произносилось приблизительно как хику шосе. Оно означает "правители чужих земель". Таким образом, это был египетский титул, хвастливо присвоенный самими вождями гиксосов и позднее, возможно, распространенный египтянами на весь народ захватчиков.

Так кем же были гиксосы? Несмотря на то что в этническом смысле они, вероятно, не представляли единый народ, среди них, без сомнения, преобладали семиты. Присутствие других народов (хурритов или ариев) в настоящее время нельзя считать доказанным. Для всей Западной Азии XVIII век до н. э. являлся периодом нестабильности, известно, что происходили переселения разных народов. Считалось, что миграция гиксосов в Египет представляла самую западную волну этого процесса. Тем не менее археологическое изучение материальных свидетельств, датируемых гиксосским периодом, создает лишь расплывчатую картину природы и власти этих захватчиков. Переселение могло начаться с пастухов, двинувшихся в восточную дельту, чтобы пасти свои стада, а позднее усилилось за счет отрядов хорошо вооруженных соплеменников под предводительством честолюбивых людей, восставших против ослабевающей египетской власти в Палестине и Сирии.

Возможно, новое доказательство происхождения гиксосского вторжения можно обнаружить в недавно найденных "текстах проклятий", которые действительно называют иноземных мятежников, считавшихся опасными для Египта. Разделение власти во времена Тринадцатой династии представляло прекрасную возможность для проникновения или вооруженного вторжения с востока. Появившийся гораздо позже рассказ Манефона о том, что гиксосы "со всеми жителями обращались с бесчеловечной жестокостью, убивая одних и уводя в рабство жен и детей других", предполагает военные вторжения вооруженных людей, которые захватили политическую власть и образовали семьи, женившись на местных женщинах.

Считалось, что гиксосы достаточно хорошо и долго жили в Сирии и Палестине, чтобы возвести там большие крепости, такие как Каркемиш, Катна, Газа (Тель-эль-Аджуль) и Шарухен (Тель-эль-Фара). Однако нет доказательств, что строителями этих укрепленных городов были завоеватели Египта, которых мы называем гиксосами. Если это действительно так, то удивительно, что они не строили таких же укрепленных городов в единственной стране, которой они, как точно известно, правили. Было доказано, что так называемые гиксосские укрепления в Гелиополе и Тель-эль-Яхудии являются всего лишь остатками оснований египетских храмов.

Кроме того, раскопки гробниц гиксосского периода не показывают значительных изменений в погребальных обрядах и разрыва с прежней культурой. Хотя захватчики установили в Аварисе культ Сета, они также продолжали поклоняться местным египетским богам. Правители изображали себя официальными преемниками фараонов. Они приняли традиционный царский протокол, царские имена, включающие имя бога Ра, и называли себя, подобно египетским фараонам, которых сменили, "сыновьями Ра" или "Хорами".

Письменных свидетельств завоевания Египта гиксосы не оставили. Фактически, они почти не оставили крупных памятников. То, что мы о них знаем, собрано по крупицам из множества скарабеев - распространенных в Египте амулетов в виде жуков - цилиндрических печатей и немногих отдельных предметов: небольшого сфинкса с головой царя и семитскими чертами лица, рвущего когтями египтянина, кинжала с характерными изображениями животных на рукоятке, фрагмента палетки для письма, подаренной царем Апопи (одно из самых распространенных имен у гиксосских владык) своему секретарю Ичу. Возможно, самыми большими и единственными по-настоящему "монументальными" следами завоевателей являются несколько блоков каменного сооружения, обнаруженных в нескольких километрах к югу от Фив в Гебелейне, на которых обнаружены имена царей Хиана и Апопи Аусерра.

Эти скудные источники, интерпретация которых требует предельной осторожности, могут свидетельствовать о неограниченной политической власти гиксосов в Южной Палестине или даже еще севернее. Отсюда они двинулись на запад, в дельту Нила, сделали своей столицей Аварис, расположенный на месте Таниса или около него, и затем распространили свою власть дальше. Так называемая Стела четырехсотлетия - памятник, который Рамсес II установил в Танисе, чтобы отметить введение там за четыреста лет до начала династии Рамессидов культа главного бога гиксосов Сета, - может означать, что гиксосы начали властвовать в Египте около 1725 года до н. э.

Примерно в то время египетский царь Дедмесу правил в своей древней столице Иттауи близ Мемфиса. Возможно, он был последним независимым правителем Тринадцатой династии, тождественным Тутимайосу, при котором, согласно Манефону, гиксосы вторглись в страну и избрали царем Салатиса. Хотя невероятно, чтобы Салатис или его ближайшие преемники смогли распространить свою власть на весь Египет, надежные доказательства наводят на мысль, что после них стали царствовать более могущественные правители, которые контролировали как Египет, так и Нубию. Попытки разделить их на две гиксосские династии - сильную Пятнадцатую и более слабую Шестнадцатую, - в основном опираясь на стилистическое развитие и (весьма неравномерное) распространение их скарабеев и других небольших памятников, едва ли стоит принимать всерьез. Однако несомненно, что они на значительное время укрепились в Нижнем и Среднем Египте и в Нубии вплоть до укрепленной торговой колонии в Керме, а также, возможно, в Верхнем Египте к югу от Фив.

Как бы то ни было, очевидно, что в последние годы XVII века (ок. 1625 г. до н. э.) произошло восстановление власти национальной династии. В Фивах возвысилась новая семья верхнеегипетских царей - Семнадцатая династия. Эти правители, находясь в унизительном положении данников ненавистных азиатских захватчиков, проявляли все больше своенравия.

О причине их смелости можно только догадываться. Различные обстоятельства могли сложиться так, чтобы пробудить в них надежду на освобождение. Как раз в этот период египтяне впервые воспользовались услугами отрядов меджаев. Эти сильные нубийские наемники стали обязательными участниками военных кампаний следующих столетий.

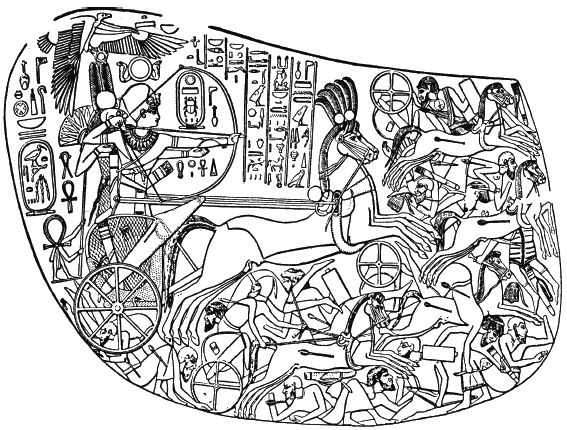

Кроме того, египтяне теперь, возможно, начали применять лучшие виды оружия, принесенные из Азии гиксосами, - новые типы бронзовых мечей и кинжалов и мощный композитный лук. Кроме того, египтяне впервые использовали лошадей и колесницы. Часто считается, что эти нововведения попали в долину Нила вместе с гиксосами. Возможно, вначале консервативные египтяне с презрением отвергли их, а затем, отчаявшись, были вынуждены перенять их. Однако у нас нет сведений о том, когда северные захватчики впервые использовали против египтян колесницы. Во всяком случае, последние не замедлили признать преимущества этих новых средств ведения войны и обратить их против захватчиков, вторгшихся на их землю. По сути, последующее использование колесниц и нубийских наемников могло служить основным средством, способствовавшим превращению Египта в военную державу. Нет сомнений, что они революционизировали военную силу египтян и обеспечили ей успех в быстром расширении империи, наступившем в скором времени (рис. 1).

Мы не знаем, кто из фиванских правителей Семнадцатой династии первым обратил оружие против гиксосов. Борьба могла быть долгой и жестокой, с победами и поражениями у обеих сторон. Рассказ, записанный во времена Меренптаха, повествует, что фиванский царь Секененра однажды получил от гиксосского владыки Апопи необычное письмо с выражением недовольства, что шум, производимый гиппопотамами в Фивах, мешает ему спать в его дворце в Аварисе (располагавшемся на расстоянии около 643,5 км). Ответ Секененра был умиротворяющим. Это подразумевает, что последний по-прежнему платил дань северным захватчикам и к тому моменту еще не был готов начать войну за освобождение.