Немало сил было потрачено за это время на создание коалиций между различными священнослужителями, многие из которых до сих пор просто думали, что они верят в одно и то же, теперь же им пришлось делать выбор - какое из богословских положений лучше выражает их понимание веры. Тогда-то, примерно в 348 г., на арене появился Ульфила. В письме Авксентия содержится догмат веры, который Ульфила оставил в качестве своей последней воли и завещания и кратко объяснил причины этого. Ульфила был одним из наиболее традиционно мыслящих христиан: он счел никейский символ веры неприемлемым, поскольку тот противоречил библейским текстам и, как представлялось, почти не давал возможности отличить Бога-Отца от Бога-Сына. По словам Авксентия, "следуя традиции и авторитету Священного Писания, [Ульфила] всегда утверждал, что Бог[-Сын] на втором месте [после Отца] и что он творец всех вещей от Отца и после Отца и в пользу и во славу его… Учитывая, что Бог-Отец величием превосходит [его] (Ин. 14. 28), он толкует это на основании Святого Евангелия".

Говоря словами Авксентия, "…со славою пребывая в сане епископа в течение сорока лет, Ульфила с апостольской святостью непрестанно проповедовал на греческом, латинском и готском языках… свидетельствуя, что есть лишь одно стадо Христа, нашего Господина и Бога… И все, что он говорил, все, что я записал, есть в Священном Писании: "Читающий да разумеет" (Мф. 24. 15). Он оставил после себя несколько трактатов и множество комментариев на этих трех языках для пользы всех желающих воспринять, которые ему вечный памятник и награда".

К несчастью, эти трактаты и комментарии не сохранились. Ульфила занял позицию проигравшей в спорах о доктрине стороны, и его труды, подобно многим другим трудам его единомышленников, не дошли до нашего времени. Но из Авксентия и других источников мы знаем, что ему оказывал внимание не только Констанций, но и другой восточноримский император, Валент, и Ульфила в конечном счете поставил подпись под соглашениями по вопросам веры, которые эти императоры предложили соответственно в 359 и 370 гг. Он также создал вокруг себя влиятельную группу балканских епископов, не придерживавшихся никейского вероисповедания, которые имели немалый вес в церкви. Одним из них был Авксентий, другим - Палладий Ратиарский. В последний раз Ульфила участвовал в доктринальных спорах на Константинопольском соборе в 381 г. в возрасте семидесяти лет. Это была его последняя атака - постановления собора оставили его на обочине истории. Но пока он пребывал в расцвете сил, дела шли по-иному. Этот готский подданный скромного происхождения был великим мастером дискуссий о вероучении середины IV в..

Конечно, реальность сложнее образа. Если смотреть надело глазами римлян, то варвары совершенно не умели рационально мыслить или строить планы; подверженные порывам чувств, они не знали иных побуждений, кроме сильнейшего желания добиться того, чего им хочется. Однако в течение двух столетий, рассматриваемых в книге, варвары отнюдь не были глупыми или иррациональными людьми. Находясь во главе готского общества, Атанарих и его советники столкнулись с жестокой необходимостью продумывать свои шаги в условиях огромного превосходства римлян. Им не приходилось рассчитывать на победу в открытом столкновении или на возможность изолировать себя от них. Тем не менее они смогли сформулировать и начать осуществлять действия, необходимые для такого выстраивания отношений с империей, чтобы максимально удовлетворить ее и в то же время предельно уменьшить господство в том, что казалось им наиболее тягостным. Они сумели стать желанными союзниками в ходе как внешних войн, так и внутренних распрей и время от времени ловко использовать обстоятельства к своей выгоде. Ниже на социальной лестнице стояли общины, представители которых владели греческим и латинским и обладали достаточно высокой христианской культурой, чтобы воспитывать таких людей, как Ульфила.

В действительности римско-готские отношения не представляли собой непрерывный конфликт между высшими и низшими, как того требовала римская идеология. Римляне по-прежнему держали себя надменно, как господствующая сторона, но готы могли быть ей полезны. Периодические конфликты являлись частью дипломатической игры, которую вели обе стороны, чтобы добиться наибольших преимуществ для себя. Варвары стали теперь уже не теми, какими были прежде. Если они твердо занимали позицию "младших братьев", то оказывались частью римского мира.

Клиентские царства

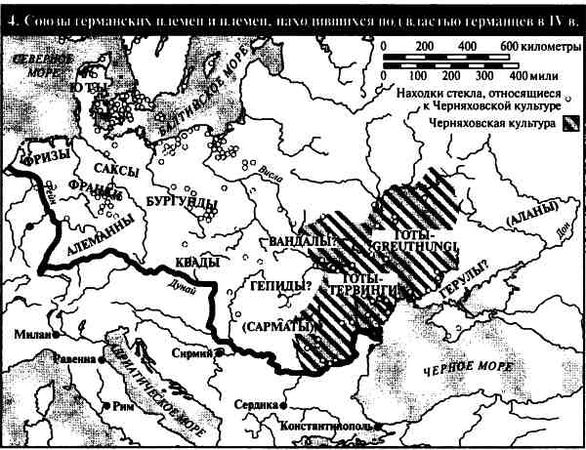

Сказанное касается не только дунайских готов, даже если большинство германских сообществ IV в. не столь хорошо засвидетельствованы в источниках, кактервинги. Проникновение на территорию империи стало повсеместным. Саксонский рейд 370 г. был, по-видимому, более серьезным, чем некоторые другие, однако со стороны Фемистия не было риторическим приемом то, что он завершает свой рассказ о готской войне 367–369 гг. кратким описанием того, как Валент укрепляет те части нижнедунайской границы, которых прежние императоры не достигали. Он и его брат активно укрепляли границы и гарнизоны. Но в IV в. большие конфликты на европейских границах Рима происходили лишь раз в течение одного поколения. Одним из первых актов императора Константина (310-е гг.) стало умиротворение на рейнской границе в землях франков и алеманнов (карта № 4). Более мы не знаем ни об одном серьезном столкновении в этих краях вплоть до начала 350-х гг. Волнения, которые вновь начались в 364–365 гг., были связаны с переменами в римской политике (одностороннее урезание расходов на помощь иноземцам). В остальном ничего не происходило до конца 370-х гг. Восточнее, на Среднем Дунае, сарматы, квады и маркоманны столкнулись с серьезным военным вмешательством римлян при императоре Константине, но ближе к концу его правления, в 330-х гг. Следующая вспышка насилия имела место в 357 г., а после нее - в 374–375 гг. На Нижнем Дунае, где, как мы видели, нашли приют в 330-х гг. готы, примерно тридцать лет царил мир.

В каждой из этих кампаний римляне с большими или меньшими трудностями добивались военного преобладания, в одних случаях вынуждая подчиниться с помощью широкомасштабных грабежей, в других - в результате одного сражения. В 357 г., например, военачальник Юлиан (в 361 г. он стал императором) повел 13-тысячную римскую армию в сражение близ города Страсбурга на римской стороне Рей на противобъедин и вшихся алеманнских царьков. Он одержал блистательную победу. Из 35 тысяч человек, приведенных их верховным вождем, Хнодомаром, примерно 6 тысяч остались лежать мертвыми на поле боя, а многие другие утонули, пытаясь переправиться вплавь через реку, тогда как римляне потеряли в общей сложности 243 воина и четырех старших офицеров. Это сражение стало великолепным примером того, что реорганизованная римская армия эпохи поздней империи сохраняла боеспособность. Начиная с подчинения тервингов Константином и кончая избиением прибывших в Северную Францию саксов, такой тип военного преобладания являлся нормой на всех римских границах в Европе.

В одном отношении такие победы могли положить предел вооруженному противостоянию. Они позволяли карать и запугивать, и, разумеется, историк Аммиан Марцеллин считал, что необходимо регулярно наносить удары по варварам, чтобы удерживать их от войны. С другой стороны, однако, военные победы становились первым шагом на пути дипломатического урегулирования на границах. После битвы под Страсбургом Юлиан потратил два года, проводя на той стороне Рейна сепаратные мирные переговоры с различными алеманнскими царьками, тогда как императору Констанцию II в это время приходилось иметь дело с другими племенными группами на Среднем Дунае.

Как мы видели, римской аудитории эти договоры преподносились по той же схеме: варвары полностью капитулировали (на латинском этот акт назывался deditio), и им были милостиво дарованы условия договора (по-латински foedus), на основании которых они становились подданными империи. В действительности, однако, существовали серьезные различия в деталях, в степени вынужденного подчинения и практического урегулирования. Там, где римляне полностью брали ситуацию под контроль, как, например, Констанций на Дунае в 357 г., они теперь могли активно влиять на изменения в политических структурах противоположной стороны, распуская конфедерации, казавшиеся им слишком опасными, и давая подходящим из числа зависимых царьков столько самостоятельности, сколько считал и полезным для обеспечения долгосрочных интересов Рима. Римляне также набирали среди таких племен воинов для своей армии в соответствии с условиями большинства соглашений, иногда оговаривая право дополнительного набора солдат, которых они могли задействовать в отдельных походах. В 357–358 гг. будущий император Юлиан заставил алеманнов возместить причиненный ими ущерб. Это зачастую принимало форму поставок зерна, как в данном случае, однако если они оказывались невозможными, то от побежденных требовали выполнения трудовой и гужевой повинности, а также дерева для построек. Выдача заложников, как то случилось с отцом Атанариха, также была обычным делом, и иногда это приносило значительные успехи. Один алеманнский князек оказался под таким впечатлением от средиземноморских религий, с которыми он столкнулся на римской земле, что назвал своего сына Сераписом в честь соответствующего египетского бога. Там, где римский контроль оказывался слабее, работа, материалы и людские ресурсы не всегда были для них бесплатными, и политические структуры, которые эволюционировали независимо, получали их одобрение. Так или иначе, за пределами укрепленной приграничной полосы лежала зона германских королевств, по большей части клиентских, которые являлись неотъемлемой частью римского мира.

Сказанное не означает, будто эти государства находились под полным римским контролем или будто они непременно испытывали радость от того, что занимали подчиненное положение в рамках римского порядка, как мы то наблюдали в случае с Атанарихом. Если внимание Рима было отвлечено другими неотложными задачами, то дела у варваров могли идти прекрасно, иногда временно, а иногда и постоянно. В начале 350-х гг., например, в западной части империи произошло несколько узурпаций, которые начались с убийства Константа, брата правившего тогда на востоке империи Констанция. Констанций счел своей первоочередной задачей разгром узурпаторов, и именно это позволило Хнодомару создать алеманнскую армию, с которой столкнулся Юлиан под Страсбургом. Но когда узурпаторов победили, римляне одолели их в ходе двухлетней кампании и нанесли им серьезное поражение. Хнодомар был слишком агрессивен для римлян, чтобы они согласились иметь с ним дело, - он даже захватывал земли на римском берегу Рейна. Однако примерно десятилетие спустя у алеманнов появился новый выдающийся предводитель - Макриан. Брат Валента Валентиниан потратил лет пять, стараясь сломить его власть, несколько раз пытался его похитить и убить. Но Макриан в отличие от Хнодомара не был настолько амбициозен, чтобы забредать на римскую территорию, так что когда на Среднем Дунае назревали смуты, Валентиниан мог приглашать его, чтобы совсем не потерять лицо, для встречи на кораблях на Рейне - подобно тому как принимал Валент Атанариха на Дунае. Тем самым признавался высокий статус Макриана, а сам он подтверждал, что является надежным римским союзником, пока жив. Это клиентское царство также прилагало все усилия, чтобы Рим не подмял его под себя. Политическая жизнь алеманнов протекала в соответствии с их собственными представлениями, их цари регулярно приглашали один другого на празднества. Мы также слышим о войнах между алеманнами и франками, алеманнами и бургундами, но ничего не знаем об их причинах и последствиях.

В целом отношения римлян с европейскими клиентскими царствами в IV в. не полностью вписывались в идеологические рамки, задавшиеся традиционными представлениями о варварах. Отношения обеих сторон носили пусть и неравный, но близкий к сотрудничеству характер на всех уровнях. Клиентские царства торговали с империей, обеспечивали людскими ресурсами ее армии, подвергались ее культурному влиянию, а их дела регулярно становились объектом дипломатического вмешательства римлян. В свою очередь, варвары ежегодно получали помощь, и иногда по крайней мере по отношению к ним проявлялось некоторое уважение. Примечательно, что договоры всегда оформлялись в соответствии с нормами как клиентских царств, так и Римского государства. В представлениях римлян германцы далеко ушли от образа "чужака-дикаря", даже если политическая элита империи делала перед своими подданными вид, что это не так. Как стало ясно в последние годы, основой нового порядка в римско-германских дипломатических отношениях стали глубокие изменения в германском обществе.

Изменения в германской Европе

Письменные источники содержат важные свидетельства, которые позволяют увидеть фундаментальные изменения, происшедшие за три с половиной столетия, отделявшие Арминия от Атанариха. В середине IV в. имена западных германских племен, известные из сочинений Тацита, неожиданно выплывают из наших источников. Херусков, хаттов и прочих вытесняют четыре новых племени: франки и алеманны на рейнской границе, саксы и бургунды - дальше на восток (см. карту № 4). Юго-Восточная Европа, земли к северу от Черного моря также претерпели серьезные политические изменения. К IV в. значительная часть территории от римской границы на Дунае до реки Дон оказалась под властью готов и других германоязычных племенных групп, сделав германский ареал позднеримского времени больше, нежели он был в I в.

Новую ситуацию за пределами Причерноморья породили перемещения германских племенных групп с северо-запада, во многом с территории нынешней Северной и Центральной Польши. В ходе небольших и независимых друг от друга миграций, имевших место между 180–320 гг., они появились у подножия Карпатских гор. В Северном Причерноморье кочевавшие группы боролись одна с другой, а также с местными племенами - такими как дакоязычные карпы и ираноязычные сарматы - и римскими гарнизонами. Как и следовало ожидать, этот процесс носил насильственный характер. Империя решила избавиться от находившейся к северу от Дуная провинции Дакия (275 г.), и в результате значительное число карпов переселились на римскую территорию около 300 г. На римские земли постоянно совершались набеги, во время одного из них и попали в плен родители Ульфилы. В итоге возникло несколько крупных политических объединений во главе с готами, из которых ближе всего к Дунаю находились тервинги Атанариха. К северу и востоку от них проживало неизвестное число иных племен. Сказать что-либо об их численности трудно, однако очевидно, что эти объединения были смешанными, значительную их часть составляли даки и сарматы, не говоря уже о римских пленных, которые жили под политическим покровительством готских и иных германских переселенцев. Господство последних, однако, с очевидностью прослеживается благодаря римским нарративным источникам и лингвистическим свидетельствам перевода Библии, сделанного Ульфилой.

Значение этнонимических перемен на рейнской границе и местном хинтерланде стало предметом горячих споров. Их причиной, по всей видимости, вновь оказалась иммиграция. Бургунды появляются в рассказе Тацита о Германии I в. н. э., но они жили намного северо-восточнее племени IV в., носившего то же имя. Весьма вероятно, что некоторые миграции выходили за рамки локальных перемещений, но, возможно, как и на востоке, они не принимали форму переселения целых народов. В остальном же мы знаем, что под новыми именами продолжали существовать некоторые прежние племенные группы. О бруктерах, хаттах, ампсивариях и херусках в одном источнике сообщается, что все они принадлежали к франкской конфедерации племен, а подробные синхронные событиям свидетельства показывают, что алеман некие царьки всегда правили одновременно, каждый в своих владениях, обладавших значительной степенью самостоятельности. В сражении под Страсбургом, например, Юлиан столкнулся с семью царями и десятью князьками.

В то же время, однако, алеманнское общество к этому времени порождало полновластных царей, личностей, которые обладали куда большим могуществом, чем другие правители-соплеменники. Хнодомар, разгромленный Юлианом под Страсбургом в 357 г., был одним из них, так же как Вадомар, возвышению которого позднее противились римляне, и Макриан, которого Валентиниану пришлось признать в 374 г. Их власть не передавалась по наследству, и нет сообщений ни о том, как они стали столь могущественными царями, ни о том, какие выгоды это им приносило. Наши римские информаторы были не особенно расположены распространяться на сию тему. Не исключено, однако, что это подразумевало некоторую финансовую и военную поддержку, если таковая запрашивалась. Определенное развитие свидетельствовало о том, что этнонимические перемены III в. отражали политические реалии. На территории алеманнов, где существовали характерные для I в. независимые политические объединения, появились новые суперструктуры. Вполне возможно, хотя прямых свидетельств этому нет, что у тогдашних франков и саксов развитие шло тем же путем унификации институтов и общественных порядков. Если обратиться на восток, то то же самое, видимо, происходило на Дунае, у готов-тервингов. Атанарих возглавлял конфедерацию, в состав которой входило неизвестное число других царьков и князей.

Но дело было не только в том, что политические структуры Германии IV в. отличались от ее политических структур I в. Новые археологические свидетельства проливают свет на глубокие социальные и экономические изменения, которые создали тот мир, где жил Атанарих. Все началось в грязных полях к востоку от северного участка римской границы на Рейне. В начале 1960-х гг. были проведены раскопки в двух сельских местечках - Вийстер в Нидерландах и Феддерсен в Германии. Находки имели поистине революционное значение. Оказалось, что это два крестьянских поселения, жители которых занимались пашенным земледелием и скотоводством. Оба относятся к I в. Особая важность данных открытий состоит в том, что на протяжении большей части своей истории это были сельские общины со значительным числом домов, где люди жили в одно и то же время: более пятидесяти в Вийстере и тридцать в Феддерсене Вирде. Кроме того, люди обитали в этих поселениях вплоть до V в. Значение изложенного в том, что речь идет о занятиях сельским хозяйством.

В последние столетия до н. э. в германских областях Европы господствовал скорее экстенсивный, чем интенсивный тип земледелия. Короткие периоды обработки почвы сменялись оставлением земли под паром на долгое время, и, чтобы прокормить наличное население, такой способ хозяйствования требовал больших земельных площадей. У народов раннего железного века отсутствовала техника поддержания плодородия полей на достаточно долгие отрезки времени, и поля могли использоваться всего лишь несколько лет перед тем, как их покидали. В целом вспашка принимала форму не столько проведения правильных борозд, сколько тщательной перекрестной зачистки, так что сорные травы перегнивали, обогащая плодородный слой почвы. Основным удобрением являлась зола.