Книга известных американских ученых, супругов Лоруса Дж. Милна и Маргарет Милн, "Чувства животных и человека" - занимательный, а местами и поэтичный рассказ об ощущениях, свойственных живым существам. О сложных проблемах бионики авторы говорят легко и просто, без излишней наукообразности. Мы узнаем из книги, почему пчелы не видят красного цвета, как птицы ориентируются при перелетах, каким образом летучие мыши чувствуют преграды на своем пути и многое, многое другое. При этом Милны все время сравнивают чувства животных с человеческими чувствами, наводят читателя на мысль о том, что живые организмы с их сложной и малоизученной структурой органов чувств представляют большой интерес не только для биологов, но и для физиков, математиков и особенно конструкторов, создающих самоорганизующиеся устройства. Авторы стремятся в то же время не подавить читателя массой сведений, а помочь ему отделить главное от второстепенного, научить его ориентироваться в сложных вопросах, философски осмысливать мир.

Редакция научно-фантастической и научно-популярной литературы.

Содержание:

Предисловие 1

Чувство восхищения 2

Глава 1 - "Пять чувств" и еще несколько 2

Глава 2 - Направляющие прикосновения 4

Глава 3 - Язык вибраций 7

Глава 4 - О чем рассказывают нам уши? 9

Глава 5 - Шумный мир, окружающий аквалангиста 12

Глава 6 - Звуки времен года 14

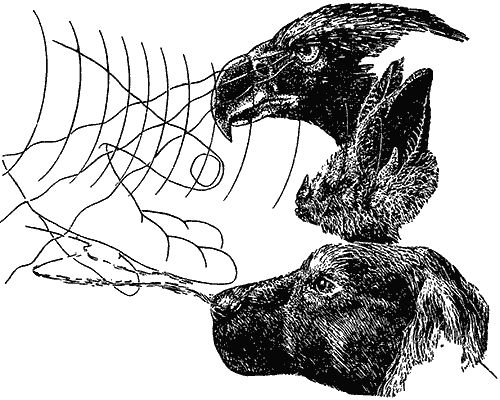

Глава 7 - Значение эха 17

Глава 8 - Горячо или холодно? 21

Глава 9 - Шоковая информация 25

Глава 10 - Важность запахов 28

Глава 11 - Пределы вкуса 32

Глава 12 - Тайна жажды 34

Глава 13 - Таинственные неясные чувства 36

Глава 14 - Который час? 40

Глава 15 - Привычные движения 43

Глава 16 - Где верх, где низ? 45

Глава 17 - Куда повернуть? 48

Глава 18 - Зрение днем 51

Глава 19 - Ночное зрение 55

Глава 20 - Животные с фонариками 58

Глава 21 - Выживание 61

Примечания 64

Лорус Джонсон Милн

Маргарет Милн

Чувства животных и человека

Предисловие

Одним из наиболее сложных в биологии является вопрос о чувствах животных, которые позволяют им ориентироваться в окружающем мире и одновременно обеспечивают общение между особями не только одного, но и разных, подчас далеких друг от друга видов.

Еще в древности рыбаки и особенно охотники знали, насколько сложна жизнь животных, насколько совершенны и в то же время изменчивы их повадки. Видимо, первобытные племена связывали анимизм и тотемизм с очень высокой оценкой, или, точнее, переоценкой нервной (психической) деятельности животных.

Очень много верных и в ряде случаев точных оценок этой деятельности можно найти еще у ученых-философов античных времен. Достаточно вспомнить представления Аристотеля о темпераментах людей и животных, которые много позже научно обосновал и разработал И. П. Павлов в своем учении о типах нервной деятельности.

Истинно научный подход к исследованию чувств и поведения животных и человека стал возможным лишь после возникновения и развития современной нейрофизиологии, владеющей методами объективного изучения сложных процессов нервной деятельности. Уместно напомнить, какой огромный вклад внесли в эту область биологической науки русские и особенно советские ученые, среди которых имена выдающихся исследователей - И. М. Сеченова, И. П. Павлова, Н. Е. Введенского, А. А. Ухтомского, Л. А. Орбели, К. М. Быкова и П. К. Анохина - заслуженно пользуются мировой известностью. За последние десятилетия много ценных сведений и идей внесли в эту область исследования зарубежных этологов , в основном изучавших поведение общественных насекомых (К. фон Фриш, Р. Шовен, К. Линдауер), рыб и наземных позвоночных (Лоренц, Тинберген, Торп, Шварцкопф и многие другие).

Возникновение и бурный рост молекулярной биологии с ее методами, позволяющими проникнуть в физико-химическую сущность самых интимных явлений жизни, открыли совершенно новые возможности и перед нейрофизиологией. Тонкие и точные биохимические исследования, с одной стороны, и электрофизиологические методы - с другой, помогают вскрывать молекулярные механизмы, лежащие в основе "чувств" и "ощущений". С необычайной быстротой стали накапливаться новые данные о работе органов чувств (анализаторов) и центральной нервной системы.

При создании анализирующих, самонастраивающихся и самоорганизующихся инженерных устройств стало возможным все чаще использовать принципы и схемы, лежащие в основе строения и работы биологических систем. Этого властно требовала автоматизация производства в промышленности, на транспорте, развитие реактивной авиации и особенно ракетная техника. Возникла особая область знания - бионика, занимающаяся такого рода проблемами.

Вероятно, сейчас трудно найти читающего человека, который не слыхал бы об этой недавно родившейся отрасли науки, непосредственно связанной с кибернетикой, которая уже получила широкое признание и нашла себе практическое применение. На основных языках мира появилось множество популярных трудов, прямо или косвенно посвященных вопросам биокибернетики и бионики, среди них и книга американских биологов Лоруса и Маргарет Милнов, перевод которой и предлагается советским читателям.

В этой не очень большой по объему книге, заманчиво названной авторами "Чувства животных и человека", затронут широкий круг вопросов. Речь идет о способностях организма воспринимать с помощью органов чувств внешние и внутренние ощущения, получая разнообразную информацию о состоянии внешней и внутренней среды. В очень популярной, весьма занимательной форме, доступной каждому образованному человеку, и в то же время с большой научной достоверностью изложены новые данные и некоторые представления о работе основных рецепторных систем и их значении в жизни человека и животных.

Рассматривая "классические" пять чувств, перечисленные еще Аристотелем, - зрение, слух, обоняние, осязание и вкус, авторы показывают, что в действительности рецепторов гораздо больше. Они информируют нас о том, что происходит не только во внешней среде, но и в каждой части нашего тела.

При чтении глав, посвященных описанию огромного многообразия рецепторов-анализаторов, которые получают, отбирают, перерабатывают и накапливают информацию, возникает достаточно отчетливое и образное представление о том, насколько же сложно должен быть устроен центральный нервный аппарат, этот своеобразный координационно-вычислительный центр, ежесекундно получающий огромный и неиссякаемый поток информации. Ее нужно рассортировать, закодировать и отобрать, сопоставить с предыдущей. В результате возникает адекватное отражение окружающего мира и параллельно ему - состояния самого организма. На этой основе формируются нервные импульсы, поступающие к исполнительным органам, ответственным за регуляцию температуры тела, работу органов пищеварения, органов движения, желез внутренней секреции, настройку самих рецепторов и многое, многое другое. И вся эта невообразимо сложная работа, состоящая из многих тысяч операций в секунду, совершается непрерывно! Можно ли найти что-либо чудеснее, чем наш мозг?

В книге Милнов много внимания уделено умению животных ориентироваться в пространстве. Именно эти способности к локации (ориентации на небольших расстояниях) и навигации (определению пути к цели при дальних странствиях) сейчас особенно привлекают внимание конструкторов, стремящихся использовать методы локации у животных для построения более совершенных навигационных и локационных приборов.

Примеры такого удачного "заимствования" идей у животных хорошо известны, но возможности здесь далеко не исчерпаны. Одну и ту же задачу разные животные (насекомые, рыбы, птицы, млекопитающие) часто решали по-разному. Если бы инженеры знали многочисленные варианты этих решений, то они могли бы выбрать наиболее подходящие для конкретных условий. К сожалению, мы еще плохо разбираемся в навигационных и локационных механизмах животных, а известные нам сведения чаще всего столь неточны и неопределенны, что не могут помочь техникам. Поэтому стоит своевременно привлечь внимание к этим вопросам. Здесь перед биологами огромное поле для творческой деятельности в содружестве с инженерами, физиками и математиками.

Большим интересом, который ученые всего мира проявляют к этим вопросам, объясняется бурный рост сведений, в результате которого отдельные идеи и научные данные довольно быстро устаревают. Это можно видеть и в тексте книги Милнов. В наиболее существенных случаях редактор сделал краткие примечания. Надо, однако, оговориться, что число таких случаев невелико.

Мы надеемся, что книга Л. и М. Милнов позволит широкому кругу читателей, проявляющих интерес к зоопсихологии, нервной деятельности животных, биокибернетике и бионике, ознакомиться с состоянием и последними достижениями в этой области знаний за рубежом.

Н. Наумов

Чувство восхищения

Где бы мы ни были - в городе, в деревне, на пароходе, в поезде или самолете, - всюду нам задавали один и тот же вопрос: "Почему вы посвятили свою жизнь изучению живых существ?" Признаться, нам никогда не нужно было спрашивать себя об этом.

Правда, и многое другое пленяло нас; мы достаточно часто отвлекались, чтобы знать, какое огромное удовлетворение ждет нас повсюду. Однако после каждого увлечения мы обнаруживали, что снова возвращаемся, как в родную обитель, в многообразный мир современных животных и растений, к поразительной истории происхождения человека и животных; возвращаемся к паутине изменчивых связей, объединяющих воедино эти удивительные живые существа. "Где еще, - спрашиваем мы себя, - можно встретить такую тонкую и сложную организацию, обладающую способностью к постоянным изменениям и так настоятельно требующую к себе внимания?" И каждое новое открытие усиливает это чувство восхищения.

Мы полагаем, что у поэта и ученого больше общего, чем они думают. Чувство восхищения приходит к ним обоим. Видимо, это чувство и имела в виду поэтесса Эдит Ситвел, когда писала, что каждый хороший поэт "подобно Моисею, видит Бога в горящем кусте, тогда как прищуренный или близорукий глаз обычного человека видит лишь садовника, сжигающего листья". Чувство восхищения как бы овладевает самой сокровенной частью человеческого существа, растворяется в нем, и человек уже по-другому смотрит на мир: этот мир оказывается более прекрасным, более значительным. Соблазн познать неизвестное становится таким непреодолимым, что устоять перед ним уже невозможно.

Не является ли эта способность человека удивляться и восхищаться одной из немногих черт, отличающих его от животных? Пусть же новые открытия в науке лишь усиливают чувство восхищения, испытанное нами в детстве, но не отвлекают нас, если только речь не идет о колоссальных открытиях; пусть эти новые достижения открывают перед нашим умственным взором горизонты, о которых мы раньше и мечтать не смели. В то же время мы можем приберечь свое чувство восхищения для столкновений с явлениями, которые наука еще не смогла объяснить: симметрией маргаритки или орхидеи, гладкой или бархатистой поверхностью лепестков, благоуханием дикой розы или тысячелистника, стремительным полетом стрекозы или колибри, мерцающими сигналами светлячков в темноте, веселым треском цикады или общественной организацией пчелиного улья.

Когда мы размышляем о животном царстве, то самым большим чудом в нем нам представляется адаптивное восприятие окружающего мира, свойственное его обитателям, которое связывает каждого индивидуума с соседями и может превратиться в преднамеренное общение; так создаются условия для возникновения цивилизации. Именно это чувственное восприятие, которым обладают животные, и является самой характерной чертой, отличающей их от растений. Способность животных воспринимать внешний мир представляется нам гораздо более важной, чем способность к передвижению, так как при отсутствии чувств движение чаще всего становится бессмысленным.

Но что мы должны считать чувством? Простое сочетание живой материи и управляющего механизма, будь то одна клетка или определенные части многоклеточного животного. Зрение для светлячков означает больше, чем просто видение при дневном свете. Они могут обмениваться между собой зрительной информацией по ночам, испуская и воспринимая световые сигналы; без этого светлячки были бы совершенно слепы. Вибрации для пчел - нечто большее, чем просто изменения давления или какое-либо добавочное осязание. Эти чувства стали частью выработанного эволюцией эквивалента языка. Затрачивая энергию, животные способны обогатить свое восприятие мира, расширить круг основных чувств. Это относится и к людям.

Вот уже много лет радуемся мы малейшим проявлениям осведомленности человека и животных об окружающем их мире, острому восприятию жизни, что доказывает, насколько широк спектр ощущений. Мы благодарим Хайрама Хейдна, который дал нам возможность поделиться своими радостями с читателем на страницах журнала "Америкен сколар"; он прислал нам несколько теплых писем, убедив нарисовать более широкую картину и издать эту книгу. Когда мы писали эти главы, одну за другой, мы как бы снова переживали многие встречи с животными четырех континентов. Этим удивительным чувством восхищения нам и хотелось поделиться с читателем и заразить им его.

Л. Дж. Милн и М. Милн

Дурхэм, Нью Хэмпшир

Глава 1

"Пять чувств" и еще несколько

Мы познаем мир с помощью многих чувств, а не только слуха, зрения, обоняния и - при непосредственном контакте - осязания и вкуса. Аристотель выделил эти пять чувств и дал схему, которой следовали более двух тысяч лет. Как и другие ученые до него, Аристотель питал пристрастие к маленьким числам. Пять чувств вписывались в этот магический ряд: одна истина, два пола, три грации, четыре темперамента. Сегодня эта цепочка продолжается. Каждый ирландец назовет вам шесть графств; мы говорим о семи чудесах света, восьми нотах в октаве, девяти жизнях у кошки. Такие числа очень удобны, даже если они слишком упрощают дело.

Осязание кажется нам простым чувством. Оно рассказывает в темноте о наличии камня и об его форме, но не о том, что он холодный. Наша кожа содержит особые нервные окончания, которые информируют мозг о том, получает наше тело тепло или теряет его. Ночью мы отдаем тепло камню, но если перед этим подержать пальцы в ледяной воде, то камень будет теплее пальцев и тепло сообщится коже, которая передаст нам, что камень, к которому мы прикоснулись, - "теплый". Однако мозг приходит в замешательство, когда кожа теплой руки сообщает ему о том, что камень на ощупь холодный, а кожа другой, охлажденной - что тот же камень теплый. Какой же руке верить?

Кожа извещает нас о том, сух или влажен воздух, просто ли сырая поверхность или она к тому же липкая и скользкая. Так как вода оказывает на палец легкое давление, можно почувствовать, насколько глубоко мы опустили палец в воду, нагретую до температуры нашего тела, независимо от того, надета ли на руку резиновая перчатка, хотя в этом случае вода непосредственно не соприкасается с кожей. Многие животные, кожа которых обладает высокой чувствительностью, по-видимому, способны таким путем узнать еще больше об окружающем их мире. Часто они познают его, даже не прибегая к пяти чувствам, о которых знал еще Аристотель.

Первое чувство, которое было измерено учеными количественно, не входило в знаменитую пятерку. Сто лет назад Эрнст Вебер проверил на себе, а потом на других испытуемых способность человека определить более тяжелый из двух предметов, которые он держит в правой и левой руке. Он установил, что эта чувствительность относительна, а не абсолютна.

Большинство людей могло определить, что предмет весом в 82 грамма тяжелее предмета весом в 80 граммов, что 4,1 фунта больше четырех фунтов или что 41 фунт больше сорока. Любую меньшую разницу в весе ощутить было невозможно. Для всех органов чувств, исследованных со времен Вебера, эта едва различимая разница выражается в таких же соотношениях. Разница приблизительно в 2 % - наименьшее, что может воспринять наша нервная система. Это мера нашего чувства контраста.

Иногда, говоря о своем настроении, мы употребляем выражение "to be under the weather", и не сознавая, что это может быть так на самом деле. В Европе недавно обнаружили, что при перемене погоды, когда барометр падал и показывал приближение грозы, снижался тонус умственной активности рабочих и увеличивалось количество ошибок и число несчастных случаев. До сих пор еще никто не установил, где именно в человеческом организме "обитает" это чувство погоды. Может быть, и прав человек, который утверждает, что умеет предсказывать дождливую погоду по боли в ампутированной ноге.

Во внутреннем ухе находятся органы равновесия, которые не имеют никакого отношения к слуху и никак не связаны с обонянием, зрением, осязанием и вкусом. Однако когда наше тело находится в необычном положении или совершает непривычные движения, эти органы возбуждаются, и таким образом возникает ощущение тошноты и головокружения в самолете, морская болезнь, плохое самочувствие в машине; причем все эти неприятности усиливаются зрительными и обонятельными раздражителями. И даже самый тренированный и волевой человек не может переносить длительного возбуждения органов равновесия. Никто не способен проявлять иммунитет к "транспортной" болезни, если подвергнуть раздражению механизмы внутреннего уха. Поэтому-то будущие космонавты и должны ежедневно тренироваться, чтобы научиться управлять положением своего тела в состоянии невесомости во время космических полетов.