Точные детали механизма цветного зрения остаются одной из самых сокровенных тайн природы. Например, ощущение желтого цвета с таким же успехом возникает при попеременном освещении глаза красными и зелеными вспышками, как и при раздражении его желтой частью спектра. Точно так же белый цвет - это такая интерпретация ощущений в мозгу, которая может быть получена и другими способами, помимо самого распространенного - создания смеси волн различной длины с подходящей интенсивностью, соответствующей их интенсивности в солнечном свете.

Дневные птицы и большинство рептилий различают цвета. При тщательном исследовании это свойство было обнаружено также у всех рыб. Лягушки и саламандры, по-видимому, различать цвета не способны. Уверенность в том, что лягушка-бык схватит крючок на конце лески, если к нему привязать кусочек красной фланели, - такое же заблуждение, как с быком и красной тряпкой.

Пчелы обладают удивительной способностью отличать какой бы то ни было цвет от любого оттенка серого. Это же относится к кальмарам и целому ряду ракообразных. Но нельзя сказать, что они видят цвета так же, как мы. Что касается пчел, то дело обстоит далеко не так.

Различение цветов животными отчасти определяется шириной воспринимаемого ими спектра. Несколько лет назад английский энтомолог X. Эльтрингем осуществил один из наиболее впечатляющих опытов на насекомых. Он поймал несколько бабочек, известных под названием черепаховок, в узоре крыльев которых преобладает красный цвет, и нанес на их сложные глаза слой прозрачного красного лака, тем самым как бы снабдив их безвредными красными очками. Затем он отпустил их на свободу и заметил, что бабочки летают так же хорошо, как и прежде. Очевидно, черепаховка способна видеть в красном свете, так как лишь он один способен проходить сквозь красный фильтр. Когда то же самое попытались проделать с белыми бабочками, известными под названием "большие капустницы", они летали бесцельно и их реакции напоминали реакции слепых насекомых. Эти наблюдения вполне согласуются с поведением обоих видов бабочек, поскольку черепаховка посещает обычно красные цветы, а большая капустница делает это редко. По-видимому, она воспринимает их лишь как черные пятна.

Наше зрение также имеет свои пределы, и мозг неспособен расширить диапазон цветов, которые мы видим в радуге. Граница наших возможностей на фиолетовом конце спектра определяется фильтрующим действием желтоватого хрусталика, который поглощает ультрафиолет. С годами наш хрусталик становится желтее и отфильтровывает соответственно больше фиолетовых лучей. Старые художники почти не отдают себе в этом отчета, но в их картинах редко встречаются настоящие фиолетовые тона.

Нас особенно интересуют ультрафиолетовые лучи, потому что для пчелы это наиболее активная часть солнечного света и наиболее характерный цвет, отличающийся от фиолетово-голубого, голубовато-зеленого и зеленовато-желтого. Различные объекты, отражающие ультрафиолетовые лучи, кажутся насекомым гораздо ярче тех, которые не отражают этих лучей. Нам не удается уловить эту разницу, но для изучения зрительного мира насекомых в этой части спектра мы можем использовать в качестве вспомогательного средства фотопленку или телевизионную камеру, чувствительные к ультрафиолету. Большинство предметов, отражающих видимый для нас свет, отражает и ультрафиолетовые лучи. Однако бывают и сюрпризы. Например, обыкновенная желтая маргаритка поглощает ультрафиолетовые лучи; исключение составляют кончики лепестков, которые интенсивно их отражают. В итоге насекомые воспринимают цветок в виде венчика ярких ультрафиолетовых пятен, окружающих конусообразный центр цветка, где их ожидают нектар и пыльца.

Столь же необычно выглядят в ультрафиолетовом свете некоторые насекомые. И самец, и самка мотылька сатурния луна кажутся нам пастельно-зелеными. Однако в ультрафиолетовом свете она выглядит как блондинка, а он как брюнет. Эту разницу должны замечать мотыльки, когда они видят друг друга при свете дня. Луна, в честь которой названы эти мотыльки, почти не отражает на землю ультрафиолетовых лучей. Не встречают их также и животные озер, рек или океанов, плавающие на глубине 2–3 сантиметров или более, потому что верхние слои воды почти целиком превращают эти лучи в тепло.

Сравнительно немногие животные проводят дневные часы, путешествуя у поверхности воды. Глаза некоторых из них особым образом приспособлены к тому, чтоб видеть и в воде, и в воздухе. Особой приметой черного жука-вертячки, который крутится и носится стрелой на поверхности прудов и озер, являются разделенные пополам сложные глаза. Одна половина глаза вертячки находится под водой, другая смотрит в воздух. Четырехглазые рыбы, живущие в реках Центральной и Южной Америки, точно так же приспособлены для зрения и в воздушном, и в водном царстве. Каждый глаз состоит из двух зрачков, и рыба плавает у поверхности воды, глядя одним зрачком в воздух, а другим - в воду. Таким образом, она бывает в курсе всех событий, происходящих вокруг нее. Оба зрачка обслуживаются одним хрусталиком, а пропорции глаза скорректированы таким образом, чтобы рыба могла ясно видеть через оба зрачка одновременно.

Рыбы обычно видят весьма причудливым образом. Сквозь толщу воды они различают предметы на дне. Прямо над собой (и во все стороны от вертикали до максимального угла в 48,8°) они смотрят как бы через окошко, ограниченное горизонтом. Это происходит в результате преломления света, входящего в воду. За пределами этого окошка находится отраженное изображение дна, а хорошее это изображение или плохое - зависит от того, насколько сильно ветер рябит поверхность воды. Любая рыба так привыкла к этому странному видению мира, что не упускает из виду ни одной детали: червяка на крючке, привязанном к концу лески; зимородка, парящего прямо над головой; улитку, ползущую по дну. Все важно.

Пока зимородок не нырнет в воду, гоняясь за гольяном, он изучает обстановку одним глазом - монокулярно. Какой бы глаз при этом ни использовался, он фокусирует изображение объектов при помощи комбинированного светопреломляющего действия хрусталика и искривленной роговой оболочки глаза, покрытой слезной жидкостью. Пока что птица действует так же, как мы. Но когда зимородок ныряет, в воде его роговица, подобно нашей, перестает фокусировать световые лучи. Под водой мы оказываемся беспомощно дальнозоркими, если не надеваем подводные очки или маску для защиты роговой оболочки глаз, которую в воздухе увлажняет слезная жидкость. У зимородка нет таких приспособлений. Вместо этого глаза у него скошены и он может направлять взгляд прямого впереди клюва, разыскивая рыбу с помощью бинокулярного зрения. Глаза зимородка обладают подходящими пропорциями для подводного видения в этом направлении, и при известной ловкости и удаче намеченная жертва оказывается в поле его зрения.

Лишь несколько удивительных животных, таких, как тюлень и морская змея, подобно зимородку, приспособлены для того, чтобы видеть и в воздухе, и в воде. Зрение большинства живых существ ограничено так же, как наше. И у рыб, и у пингвинов, которые охотятся за рыбой, зрачки обладают таким сильным фокусирующим действием, что им не нужна помощь роговицы, чтобы видеть во время плавания. Но когда пингвин оказывается на суше, то дополнительное фокусирующее действие роговицы делает его трогательно близоруким. Ему трудно отличить лежащий у его ног камень от яйца.

Быть может, самым важным заключением, к которому мы приходим, оглядываясь вокруг при свете дня, является то, что специфическая комбинация ограничений и специализаций нашего зрения предоставляет нам почти безграничные возможности. Конечно, мы не обладаем перископическим зрением кролика или вальдшнепа, у которых глаза находятся по обе стороны головы и почти не создают бинокулярного поля зрения. Но оба наши глаза обращены вперед, и мы можем использовать их одновременно, рассматривая предметы в своих руках. Это способствовало развитию ловкости наших рук, изобретению инструментов и всему прогрессу цивилизации.

Сегодня среди наших приборов есть много таких, которые помогают нам значительно расширить диапазон зрительных способностей по сравнению с любыми другими животными. С помощью телескопов мы исследуем дальние уголки Вселенной, микроскопы приближают к нам совершенно незнакомый микромир. Даже мысленно трудно возвратиться к тем временам, когда мы меньше знали о жизни. В стремлении открыть новые горизонты мы изменили сам воспринимаемый нами мир и создали новую среду для человечества.

Глава 19

Ночное зрение

Найдется ли сегодня хоть один цивилизованный человек, который с наступлением сумерек, когда становится слишком темно, чтобы читать газету, не скажет: "Давайте включим свет". При этом он не заметит, что в природе наступил самый волнующий час - ночная смена караула. Именно в это смутное беспокойное время, когда день сменяется ночью, когда дневные животные ищут в наступающей темноте место для ночлега, а ночные - робко вылезают из укрытий, многие из них становятся жертвой притаившихся в засаде хищников.

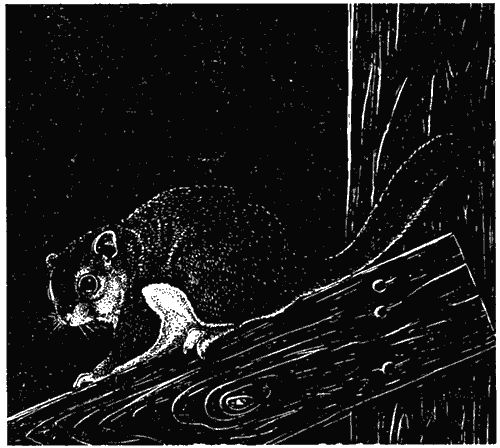

Небо, которое весь день патрулируют зоркие птицы, поступает в распоряжение летучих мышей и козодоев. Высоко в ветвях деревьев летающие белки сменяют своих серых сестер. Олень и скунс осторожно крадутся по лесным тропинкам, откуда только что улетели дневные птицы прыгуны. На лугах и полянах земляные черви выползают из нор, чтобы попировать на славу и найти подругу; только на рассвете они вновь скрываются в земле.

Вся наша деятельность настолько тесно связана со зрением, что способность безглазого земляного червя реагировать на свет кажется нам почти невероятной. Однако подобная чувствительность червя объясняется лишь тем, что почти вся поверхность тела этого беспозвоночного сохранила свойственную всем живым организмам способность реагировать на лучистую энергию. В действительности глаза представляют собой такие органы, работа которых основана на этой особой чувствительности в сочетании с добавочным приспособлением - концентрирующим свет хрусталиком. С помощью глаза нервная система животного получает от светочувствительных клеток более значимую информацию.

Механизм работы наших глаз имеет двойственный характер. Ретина содержит два типа совершенно непохожих друг на друга светочувствительных клеток: 100 миллионов палочек, позволяющих нам видеть ночью, и 6,5 миллиона колбочек, которые мы используем только при освещении, по крайней мере такой интенсивности, какая бывает на земле, залитой лунным светом. Благодаря искусной работе этих двух типов клеток мы получаем зрительную информацию при изменениях освещенности в миллиард раз - от слепящего блеска белых облаков в лучах тропического полуденного Солнца, которые можно видеть под крылом самолета, до полутьмы тенистых тропинок в лесу между деревьями, освещенных лишь безлунным ночным небом.

Только в одной части сетчатки человеческого глаза совсем нет палочек, а есть лишь колбочки. Это именно та область, на которую мы автоматически переносим изображение заинтересовавшего нас предмета, чтобы глаз мог лучше различить отдельные детали. Ночью, когда колбочки получают слишком мало света, чтобы сообщить о нем мозгу, эта область напоминает маленькое черное облачко, о существовании которого многие и не знают. Деревенские жители, привыкшие обычно ходить в темноте без какого-либо искусственного освещения, уже в раннем возрасте умеют использовать ночное зрение.

В звездную безлунную ночь достаточно прямо посмотреть на любой предмет, чтобы он тут же исчез из поля зрения. Но опыт помогает нам, используя более чувствительные палочки, расположенные в периферической части ретины, видеть гораздо больше. Кольцеобразная зона ретины, окружающая центр дневного зрения, позволяет человеку различать резкие очертания кустов и деревьев, крупных камней и других препятствий или даже пересекающего дорогу полосатого скунса. Лучше всего мы сможем вовремя заметить какие-то важные особенности зрительного мира, если не будем разглядывать их в упор. Как сказал более столетия назад знаменитый французский физик и астроном Доминик Араго, "pour apercevoir un object très peu lumineux, il faut ne pas le regarder".

Мы гораздо лучше приспособлены к деятельности в темноте, чем это можно было бы предположить, судя по нашим привычкам. Глаза у нас большие - действительно большие, и не только по отношению к размерам тела. Помимо очень чувствительных палочек, они снабжены радужной оболочкой, которая в темноте быстро раздвигается, пока расположенный в центре ее зрачок не увеличится в диаметре до 8 миллиметров.

Еще в 1773 году английский натуралист Джилберт Уайт, придававший особое значение размеру глаза, говорил: "Поскольку у большинства ночных птиц огромные глаза и уши, следовательно, у них должны быть и крупные головы… Я полагаю, что такие глаза нужны им для того, чтобы вбирать в себя каждый луч света". Он имел в виду глазастых сов, у которых зрачки могут расширяться больше, чем у человека. Некоторые совы, стремительно бросаясь на мышь, отчетливо видят ее при освещении, в сто раз меньшем, чем это необходимо человеку. Но у совы такой острый слух, что трудно с уверенностью сказать, полагается ли она в ночных поисках пищи только на зрение. Она ловит замаскированных зеленых древесных кузнечиков, которые издают звуки. По-видимому, определенную роль играет и осязание, потому что жертвами сов иногда оказываются такие маленькие безмолвные существа, как черви.

Джилберт Уайт даже не представлял, до какой степени развиты органы зрения у совы. Глаза у этих необычных птиц настолько велики, что они не могут вращаться в глазницах; вот почему они смотрят прямо вперед. Они обеспечивают птице бинокулярное зрение; чтобы изменить направление взгляда, ей надо поворачивать всю голову. Надо думать, именно поэтому шея у совы чрезвычайно гибкая, и птица может повернуть голову более чем на 360°.

Подобно сове, прекрасно приспособлены для видения ночью лиса и кошка. Они осторожно крадутся, высматривая добычу, или бродят по лесу, редко оглядываясь, так как у них мало врагов. Положение глаз облегчает этим животным жизнь: их глаза направлены прямо вперед, причем поля зрения каждого из них частично перекрываются. У кошки и лисы, как и у совы, бинокулярное зрение; при нем вдвое увеличивается вероятность обнаружить жертву. У большинства плотоядных эта вероятность еще в два раза больше благодаря тому, что в каждом глазу у них есть яркое зеркало. По мере того как в глаз проникает свет, он поглощается им и стимулирует зрение. Если свет не поглощается, зеркало отражает его и снова посылает на ретину, предоставляя ей еще одну возможность поглотить его. Все это обеспечивает кошке и лисе стопроцентное зрение и при слабом освещении.

Существование такого зеркала в глазах кошки объясняет, отчего ночью блестят ее глаза, когда на них попадает пучок яркого света. Луч от яркой лампы проходит через открытый зрачок и отражается снова с такой силой, что создается впечатление, будто глаза у кошки горят. По той же причине глаза медведя отливают оранжевым блеском, енота - ярко-желтым, у огромных лягушек - зеленым опалесцирующим и рубиново-красным - у аллигаторов.

Почти все представители семейства кошачьих, подобно аллигаторам, предпочитают рыскать по ночам в поисках добычи, используя свои чувствительные глаза на все 100 %. Но они очень любят и погреться на солнышке. От яркого дневного света их ретину защищает щелевидный зрачок, состоящий из пары особых шторок, которые могут широко раздвигаться и пропускать свет. Днем они смыкаются, как это можно видеть у кошки, и зрачок превращается в щель, образованную двумя крошечными точками, расположенными вверху и внизу на радужной оболочке.

Круглый зрачок нашего глаза регулируется тонкими мышцами, которые расположены вокруг него в радужной оболочке - цветной части глаза. Когда зрачок полностью открыт, круговые мышцы растянуты. Чтобы зрачок закрылся, они сокращаются, но лишь до какого-то предела. При максимальном сокращении мышц диаметр составляет три миллиметра, что хорошо для человека, который ночью спит, но совершенно не подходит кошке.

Вероятно, с технической точки зрения совершенно невозможно добиться того, чтобы небольшой глаз одинаково хорошо видел и днем и ночью. Может быть, поэтому летучие мыши и многие виды змей, оказавшись в темноте, судя по всему, не пользуются зрением. И полевые мыши ночью находят ягоды и семена по запаху и осязанию. Зрение служит им в основном для предупреждения о приближении врага. Глаза мыши приспособлены к тому, чтобы видеть одновременно во всех направлениях: хрусталик у них очень большой и настолько круглый, что обеспечивает мыши перископическое зрение. Его не нужно фокусировать. Зато глаз мыши одинаково плохо видит все вокруг, и вблизи, и вдали. Он чрезвычайно чувствителен к любым изменениям в поле зрения: чуть что - мышь застывает и ни движением, ни звуком но выдаст своего присутствия.

Насколько Чарльз Лэмп полагался на свое зрение в темноте, когда он говорил, что может "при свете одной свечи читать в книге молитву, напечатанную обычным шрифтом и не делать при этом много ошибок"? Ни одно животное в темноте не разглядит мелких деталей. Рыбаки используют различие в дневном и ночном зрении животных, когда после захода солнца привязывают к удочкам более грубые лески. С наступлением темноты рыба не может заметить их на фоне неба. Подобные изменения в зрении человека на протяжении суток стали известны народам Ближнего Востока еще задолго до изобретения часов. Считалось, что утро приходит к магометанскому минарету, когда верующий может отличить серую нитку от белой, а ночь наступает тогда, когда разглядеть эти нитки уже невозможно.

Кочевники-арабы, постоянно находившиеся рядом со своими лошадьми, знали, что эти животные в темноте проявляют удивительную смелость, вполне согласующуюся с тем, что у них самые большие глаза из всех наземных живых существ. Жители пустыни даже создали по этому поводу легенду. В ней говорилось, что лев и лошадь поспорили между собой, кто из них лучше видит. Они пригласили нейтральных судей и попросили задать им такие задачи, которые решили бы спор. Самое большее, что мог сделать лев, это увидеть в блюдце с молоком белый жемчуг. А лошадь разглядела черный жемчуг среди угля. Спор был решен в пользу лошади.

Не лучше ли видят в темноте голодный лев или испуганная лошадь, чем эти животные в сытом и спокойном состоянии? Человек, который участвовал в опасных военных операциях ночью или находился в темноте на торпедированном корабле, реагирует на все иначе, нежели молодой призывник. Он старается различить каждый слабый сигнал, который ему приносит зрение, так как понимает, что это может сохранить ему жизнь. Однако как бы это ни было необходимо, ни один человек не в состоянии ускорить свое зрительное восприятие в темноте. Чтобы ночью палочки нашего глаза как можно лучше оценили каждую видимую сцену, мы должны в течение нескольких секунд пристально смотреть в одном направлении, и наши глаза, как губка, будут впитывать световые впечатления от объектов.