Изучение имитационного поведения особенно актуально для понимания эволюционных истоков культуры у человека. Французский социолог Г. Тард (1843–1904) писал: "В обществе подражание имеет такое же значение, как наследуемость в биологии. Общественная жизнь подобна гипнотическому состоянию". Для понимания динамики имитационного процесса необходимо знать "стартовые" условия его развития и пути трансляции следующим поколениям.

Следует выделять формы подражания, которые относятся к инстинктивному поведению, когда выполнение видоспецифичных действий одних животных, вероятно, является релизером для других (Батуев А. С., 2005). Однако эволюционные истоки подражания столь переплетены, что требуют дальнейшего изучения. Например, случай с синицами получал объяснение и через условные рефлексы (блестящая крышка – условный рефлекс, сливки – безусловный), и через социальное облегчение (присутствие сородича уменьшает страх перед экспериментированием).

Сложные формы подражания требуют понимания всей совокупности действий, приводящих к определенному результату. Этот вид научения, вероятно, следует относить к одному из сложнейших когнитивных процессов. Так, в формировании популяционных "субкультур", основанных на распространении инноваций, роль имитационного научения высока. Наоборот, важным выводом исследований формирования охотничьего поведения у многих хищников явилось понижение значимости подражания. Видоспецифичное охотничье поведение в значительной степени генетически детерминировано, а имитация действий родителей является просто одним из благоприятствующих факторов (Резникова Ж. И., 2005).

Таким образом, все виды научения в социуме можно представить в виде континуума, начиная от простого привлечения внимания наблюдателей и заканчивая сложными когнитивными процессами. Что можно сказать о механизмах этого разнообразия? Они явно неодинаковы, но окончательный ответ может дать только изучение нейрофизиологических механизмов подражания, которые остаются предметом острых дискуссий (Galef B., Giraldeau L., 2001). Познание этих механизмов покажет, имеет ли подражание какую-либо специфику или представляет собой просто совокупность других видов научения.

5.5. Импринтинг

Импринтинг сыграл особую роль в становлении этологии, поэтому, несомненно, заслуживает того, чтобы рассказать о нем отдельно. Импринтинг представляет собой процесс фиксации определенного раздражителя в определенный, обычно очень короткий, период времени. На такой зафиксированный стимул в дальнейшем будет запускаться та или иная врожденная реакция.

Хотя это явление было известно ученым давно, бесспорная заслуга в его разработке принадлежит К. Лоренцу. Он считал импринтинг принципиально отличным от всех других форм научения и выделил две основные его особенности: наличие критического периода и необратимость. Но его представления основывались на недостаточном числе наблюдений. Широкомасштабные исследования разных животных показали неоднозначность этого явления. Принципиальные характеристики, выделенные К. Лоренцем, оказались весьма лабильными, были обнаружены многочисленные исключения. Импринтинг стал рассматриваться в ряду форм неассоциативного научения, несмотря на его специфику. В настоящее время импринтинг вообще не считают видом научения, а относят к одному из аспектов развития (Резникова Ж. И., 2005). На чем базируется такое изменение взглядов, мы увидим далее.

В этологии в основном исследовались два вида импринтинга.

Импринтинг следования – следование за особью, которая оказалась в поле зрения в критический период. В живой природе это почти всегда мать. Но в лабораторных условиях вместо нее может быть не только представитель другого вида, но и механическое устройство. Для импринтинга следования характерен весьма короткий критический период. Так, для утят он равняется всего трем часам (с 13-го по 16-й час жизни), а вне этого диапазона практически исчезает (Зорина З. А. [и др.], 2002).

Половой импринтинг – это фиксация модели для выбора будущего полового партнера. Именно особям, относящимся к "модельным", и будет адресовать свое половое поведение животное во взрослом состоянии. Половой импринтинг преподносился как имеющий не столь короткий критический период и не столь необратимый по сравнению с импринтингом следования.

Из других видов импринтинга следует отметить материнский импринтинг, при котором самка запечатлевает первое потомство как модельное. В случае искусственной подмены этого потомства самка в дальнейшем не будет признавать собственных детенышей, поскольку они не будут соответствовать "модели".

Большинство исследований, посвященных импринтингу, проводились на птицах, поскольку у них он проявляется особенно наглядно. Однако аналогичные явления весьма широко распространены в природе. Четко проявляется импринтинг следования у млекопитающих: грызунов, копытных, хищных. Скорее всего, именно механизм импринтинга обусловливает многие формы стереотипов, в том числе относящиеся к социальному поведению человека. Благодаря работам К. Лоренца феномен импринтинга широко освещался в научной и научно-популярной литературе. Однако механизм импринтинга оказался совсем не простым и до сих пор таит в себе ряд загадок.

Большой интерес представляет генетический компонент импринтинга, в особенности генетическая предрасположенность к запечатлению определенных стимулов. Эксперименты, направленные на выработку импринтинга, тем эффективнее, чем более похож искусственный объект на естественный, на который импринтирование "запланировано". Запечатление природных раздражителей, с которыми вид обычно сталкивается в естественных условиях, в том числе представителей своего вида, происходит быстрее и фиксируется значительно прочнее, чем искусственных. Наоборот, импринтинг на "не свои" объекты (к ним мы должны отнести стимулы от представителей чужого вида в условиях принудительного содержания) чаще всего непрочен. Утята, у которых импринтинг на человека вырабатывался в течение всего критического периода, после минимального времени контакта с уткой (1,5 ч) предпочли следовать за ней (Hess E., 1964). Весьма наглядный пример роли генетического фактора. Но как "записана" такая генетическая предопределенность?

Важность генетического фактора указывает на тесную эволюционную взаимосвязь феномена импринтинга и инстинкта. Многие проявления при импринтинге носят довольно "жесткий" характер. Утенок, у которого выработан импринтинг на человека, даже если наступать ему на лапки, будет тянуться к нему, а не от него. Ягненок не будет отходить от мертвой матери, пока она не сгниет. Безусловный и необратимый характер импринтинга не означает его неизменности в онтогенезе. Прекращение некоторых отношений (например, самки и детеныша) предусмотрено самим генотипом. Так же как и возникновение, оно имеет свои "отключающие" сигналы.

Много споров вызывало явление полового импринтинга. Изначально предполагалось, что его эволюционное значение направлено на идентификацию представителей своего вида для спаривания. Но понимание полового импринтинга осложнилось его "необязательностью" для опознания представителей своего вида – во многих экспериментах влияние импринтинга на выбор полового партнера во взрослом состоянии не было доказано. Птицы, у которых импринтинг проявляется очень четко, тем не менее, могут адекватно взаимодействовать с половыми партнерами своего вида даже в отсутствие опыта в критический период. Кур часто используют в качестве приемных родителей для птенцов самых разных видов, но большинство из них, став взрослыми, демонстрируют нормальное половое поведение. В любом случае, принадлежность особей к одному виду значительно облегчает процесс полового импринтинга.

Проблему еще более осложняет тот факт, что степень влияния импринтинга сильно варьирует у разных видов, даже у самца и самки одного вида: самку обычно труднее "сбить с толку" суррогатным стимулом (Зорина З. А. [и др.], 2002). Именно примеры формирования полового импринтинга на искусственный объект у самцов давно стали этологическими анекдотами, однако многие из описанных случаев не повторялись в последующих исследованиях. Возможно, следует говорить об идентификации предпочтительных половых партнеров, похожих на свою семейную группу (Мак-Фарленд Д., 1988). Но с небольшими отличиями, поскольку замечено, что животные обычно предпочитают в качестве половых партнеров не тех особей, с которыми у них прошло детство. Этот феномен распространяется и на человека.

Была предложена версия, что функция импринтинга при выборе полового партнера ограничивается преодолением страха и повышенной готовностью реагировать на знакомые предметы (Хайнд Р., 1975). В этом случае он выступает в роли одного из многих факторов выбора полового партнера. Но эта роль может иметь немаловажное значение, поскольку непреодолимый страх способен полностью заблокировать возможность сближения с особями своего вида. В онтогенезе импринтинг действительно тесно связан с таким явлением, как чувство страха. Окончание критического периода для импринтинга совпадает с возникновением страха перед неизвестным (Hess E., 1959). Импринтинг как бы делит окружающий мир на "свой, безопасный" и "чужой, опасный". Но природа такого явления до сих пор вызывает споры среди исследователей.

Весьма вероятно, что импринтинг – это не единый процесс, а комплекс, включающий инстинкт, "перцептивное научение", оперантное поведение. "Перцептивное научение" – это процесс формирования восприятия внешних стимулов в ходе онтогенеза, когда организм учится организовывать свой перцептивный мир (Мак-Фарленд Д., 1988). Это также во многом непонятное явление из области сенсорной физиологии.

Исследование импринтинга заставило ученых вновь обратиться к столь важной теме, как критические периоды в развитии. Феномен импринтинга представляет собой частный случай фундаментальной закономерности онтогенеза – существования стадий развития, всегда чувствительных к различным внешним воздействиям. Критические периоды имеют место во многих аспектах онтогенеза. Можно отметить различия в воздействии химических веществ, гормонов, обучения, уровне двигательной активности, особенностях формирования психики. Так, недоедание, которое может существенно изменить развитие животных в раннем возрасте, в позднем возрасте имеет намного менее пагубные последствия. Следовательно, явления, описанные этологами при изучении импринтинга, не представляют собой нечто исключительное.

5.6. Критические периоды развития в ходе онтогенеза

Проблема критических периодов широко обсуждается в самых разных науках. Наиболее всесторонне этот вопрос разрабатывался в эмбриологии человека. Применительно к поведению, критическим периодом называется стадия развития, на которой легче всего вызывается формирование конкретного поведения научением.

Критический период не следует рассматривать как промежуток времени, вне которого научение невозможно. Он связан именно с изменением легкости научения. Р. Хайнд приводит многочисленные примеры, иллюстрирующие этот феномен. Так, исследовательская активность у крыс возрастает до 116-го дня жизни, затем начинает убывать. Но наибольшее значение для формирования способности к обучению имеет отрезок с 50-го по 60-й день. У большой синицы способность различать мелкие предметы достигает максимума на 15-й неделе жизни, затем падает, но возможны колебания в зависимости от внешних условий. Даже в импринтинге критический период не всегда строго фиксирован, а может варьировать в зависимости от условий существования. Возможно, его продолжительность определяется временем четкой идентификации окружающей среды. Лишь после этого незнакомые предметы начинают восприниматься как опасные (Хайнд Р., 1975).

Но некоторые специфические виды поведения имеют довольно жесткий критический период. Козы и овцы имеют очень короткий период для идентификации своего детеныша. В случае его пропуска они будут отгонять детеныша как чужого. Нередко само обучение и определяет окончание критического периода. Так, песня, выученная зябликом в первый брачный период, блокирует обучение новым песням. Если цыплята первые две недели жизни проведут в темноте, у них будет заблокирована способность к клеванию.

Формирование песни птиц представляет собой один из наиболее интересных примеров взаимодействия генотипа и внешней среды в ходе онтогенеза. Наблюдается широкий диапазон степени генетической детерминации (Nottenborn F., 1970). У многих птиц песня жестко детерминирована и не требует научения. Примером могут служить обыкновенные петухи. Особенно жестко должна быть детерминирована песня у птиц, практикующих гнездовой паразитизм, вроде всем знакомой кукушки. Потомство таких птиц не имеет возможности учиться песне своего вида и одновременно не должно воспринимать "чужую" песню. Но существуют и весьма сложные типы формирования песни. При обучении песне в ходе онтогенеза обычно четко видна роль критического периода, вне которого научения не происходит. Интересно, что в этот критический период птицы часто восприимчивы именно к своей видоспецифичной песне. Значит, у них должна быть генетически заложена система узнавания "своей" песни. Песни "чужих" видов не оказывают эффекта. Вновь мы сталкиваемся с интереснейшим явлением – избирательностью стимулов. Однако другие виды птиц способны научиться чужой песне, а некоторые могут освоить даже человеческую речь.

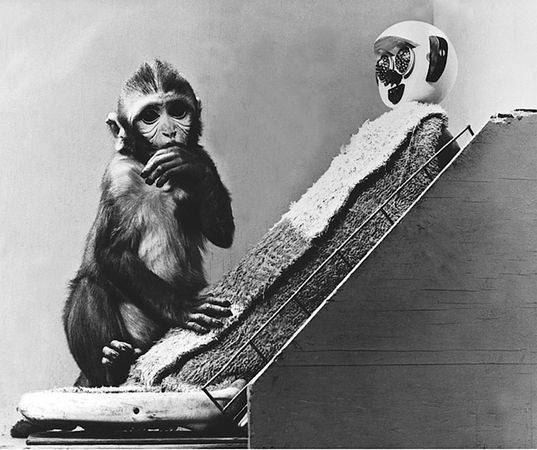

Несомненно, многие аспекты поведения человека имеют свои критические периоды, хотя конкретные наблюдения вызывают многочисленные споры (Hinde R., 1974). Пропуск критического периода всегда требует значительных компенсационных затрат, а иногда и необратим. Наиболее наглядно такая зависимость показана для взаимосвязи нормального социального поведения и контакта с матерью. В популярной литературе этот факт приобрел широкую известность в начале 1960-х гг. после экспериментов американского физиолога Г. Харлоу (1905–1981) по воспитанию новорожденных макак-резусов (Macaca mulatta) с двумя искусственными "матерями": проволочной и матерчатой (Harlow H., 1971). Эти эксперименты четко показали незаменимость телесного контакта с матерью для формирования нормального поведения (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Эксперимент Г. Харлоу доказал важность телесного контакта с матерью: хотя детеныш получает питание у проволочной "матери", больше времени он проводит у матерчатой

Дальнейшие исследования подтвердили такой вывод (Scott J., Fuller J. I., 1965). Многие животные и птицы продемонстрировали зависимость нормального социального и полового поведения от протекания критического периода. Наглядным примером такого влияния у человека является нарушение нормального поведения и возникновение психопатологий, вызванных разлукой с матерью в период с 18 мес. до 3 лет жизни ребенка (Резникова Ж. И., 2005).

Анализ роли критического периода в различных типах поведения ставит вопрос правомочности выделения импринтинга особым типом научения. Наличие критического периода не является прерогативой импринтинга. В той или иной степени он характерен для любого вида поведения, что заставляет рассматривать импринтинг как один из аспектов любого развития. Можно сказать, что импринтинг – это формирование поведения с четко выраженным критическим периодом. Но границы такого определения весьма размыты: какое поведение, привязанное к критическому периоду, мы будем относить к импринтингу, а какое нет? Но самое главное – импринтинг не имеет специфических механизмов, наличие которых является единственным критерием для классификации.

Необходимо отметить, что проблему критического периода нельзя рассматривать вне анализа всего онтогенеза. Так, широко применяемое в исследованиях критического периода условие изоляции обычно приводит к значительным нарушениям развития поведения. У многих животных отмечены дезадаптация, резкое ухудшение обучаемости, отсутствие избирательности внимания. Социальные животные, выращенные в изоляции, после возвращения в группу всегда занимают подчиненное положение, самцы часто не способны спариваться, так как самки у них вызывают слишком сильный страх. Поэтому интерпретировать изоляцию как пропуск критического периода для общения можно только учитывая общий патогенный эффект этого феномена.

Имеет свои критические периоды и когнитивное научение – самый загадочный вид научения, который часто противопоставляется всем остальным.

5.7. Когнитивное научение

Когнитивное научение представляет собой, пожалуй, самый неопределенный раздел с самыми размытыми границами. В общем виде оно может быть определено как способность экстренного создания поведенческих программ путем определения закономерностей связи явлений внешнего мира.

Важной особенностью этого процесса является отсутствие предварительных проб и ошибок. Вместо них поиск правильного решения осуществляется путем мыслительной деятельности, а удачное решение проблемы в западной литературе получило название инсайта (озарения). Способность к инсайту стала служить основным критерием когнитивного научения, поэтому его иногда называют "научением по типу инсайта".

В психологии под когнитивными процессами обычно понимаются процессы внимания, воображения, мышления, по сути дела, дублируя понятие психики. В этологии к ним относят также некоторые формы научения (латентное научение, выбор по образцу и др.), описанные разными авторами и не всегда четко идентифицируемые. По всей видимости, все эти явления реализуются одним механизмом (или являются звеньями одного механизма), поэтому можно их рассматривать как варианты мышления.

Представления о мышлении неоднократно менялись в истории науки. В психологии человека подразумевается, что в процессе мышления субъект оперирует различными видами обобщений, включая понятия, образы, категории (Данилова Н. Н., 2004). Можно ли применить такое определение к животным? Как мы увидим в дальнейшем, ко многим представителям – да.

Основатель отечественной нейропсихологии А. Р. Лурия (1902–1977) выделял два ведущих фактора, определяющих возникновение феномена мышления в эволюции (Лурия А. Р., 1973). Это наличие у организма мотива, делающего задачу актуальной, и отсутствие у него готового решения (приобретенного в процессе обучения или врожденного). Безусловно, мышление могло возникнуть в эволюции только при достаточно высоком уровне развития мозга.

В традиции советского периода было принято все виды научения противопоставлять когнитивным процессам. Можно заметить, что А. Р. Лурия, как и Л. В. Крушинский, подчеркивает специфику мышления среди других форм поведения. Однако современный когнитивный подход не проводит резкой границы между мышлением и другими видами научения. Многие стороны поведения животных скрыты от наблюдателя и, вероятно, включают когнитивные процессы. У высших животных когнитивные процессы неразрывно связаны с ассоциативными, обеспечивая дополнительную обработку информации. Однако мы практически ничего не знаем о нейрофизиологических механизмах когнитивных процессов. Имеют ли они какие-либо принципиальные отличия? Принципиальные отличия могут быть только качественными, а не количественными.