КИДАНИ (тюрки их называли "кытай", китайцы– "цидань"). Объединение восьми племён, говоривших на языке монгольской группы. Упоминаются в китайских источниках с IV века на территории между реками Ляохэ, Нэньцзян и Шара-Мурэн (на стыке границ современных провинций Хэйлунцзян, Гирин и Внутренняя Монголия, КНР). Киданьский язык, ныне исчезнувший (ему близок современный даурский язык), относился к монгольской группе языков. Относились к монголоидной расе. Входили в состав Тюркского и Уйгурского каганатов, после падения последнего (840 г.) обрели свободу и, создав в 907 году сильный союз восьми племён во главе с вождём Абуги из рода елюй племени ила, провозгласившем себя императором Великого государства киданей (916 г.), стали проводить агрессивную политику в отношении своих соседей. Первыми подверглись нападениям киданей соседние племена: часть их была покорена, часть изгнана (каи, например). В 926 году было подчинено государство племён мохэ (тунгусо-маньчжурской группы) Бохай (698–926 гг.) в Приамурье и Приморье, в 936 году захвачено 16 округов на севере Китая, в 1005 году покорены татары близ озера Буир-нур. Дальнейшую экспансию киданей на запад остановили уйгуры ганьсу (нападение на них киданей в 1010 году было отбито) и тангуты, образовавшие свои государства. В 947 году киданьское государство было объявлено империей Великое Ляо ("Железное" по-китайски) и быстро стало перенимать китайскую систему государственности и культуру (ведь основу населения этой империи составлял народ, получивший в монгольском и русском языках название по этнониму киданей – китайцы). Уже в 920 и 924 годах были созданы две разновидности киданьской письменности ("Большое" и "Малое" письмо) на основе китайских иероглифов. Под влиянием китайцев часть киданей занялась земледелие, ремеслом, стала государственными чиновниками. Кидани исповедовали шаманизм и были терпимы по отношению к другим религиям. Но в 982 году император и знать восприняли буддизм и политика двора к иным религия изменилась. Инаковерующие, особенно христиане, которых было много не только среди горожан, но и кочевников, стали подвергаться гонениям. Это и многое другое вызывало массовые бегства христиан, восстания племён. В 1116 году восстали чжурчжени на севере Маньчжурии, начавшаяся с ними война завершилась в 1125 году поражением киданей. Часть киданей во главе с Елюй Даши ушла в степи Монголии и пройдя через них в Семиречье и Кашгарию, основала новое государство с центром в Баласагуне (Семиречье, 1140–1211 гг.), получившее название– Кара-Кытайское гурханство (в китайских источниках– Си Ляо). Оставшиеся в Китае кидани под гнётом чжурчженей активно помогали монголам в разгроме чжурчженского государства Цзинь (1234 г.), а выходец из когда-то правящего рода киданей Елюй Чуцай стал видным советником самого Чингиз-хана. В Северном Причерноморье киданей не было. В "поисках" киданей некоторые исследователи выводят их из имён половецких ханов Китан и Китанопа, забывая или не зная, что тюрки называли киданей "кытаями", а не "китанами". Со временем кидани были ассимилированы китайцами и монголами на востоке, тюркскими народами на западе, образовав этнические группы кытай в составе кыргызов, катай – в составе башкир и ктай – узбеков и каракалпаков. Прямыми потомками киданей возможно являются дауры, небольшой народ, проживающий на севере Внутренней Монголии КНР. Лит.: Е Лун-ли. История государства киданей. М., 1979.

КИМАКИ. Этот этноним не известен ни в китайских, ни древнетюркских, ни в других иных источниках. Лишь в сочинениях арабоперсидских авторов, начиная с перса Ибн Хордадбеха (820–913 годы его жизни) до "Природы животных" Шарафа аль-Марвази (1120 г.), они упоминаются постоянно. Развеять "тьму" вокруг кимаков несколько помог Абу Саид Гардизи (XI век), использовавший более ранние источники в своём труде "Украшение известий" о кимаках и их государстве. Согласно данным, приведённым в "Словаре тюркских наречий" Махмуда Кашгари, йемеки (кимаки) говорили на диалекте западного наречия древнетюркского языка, их диалект был близок к кыпчакскому, но тождествен ему. Таким образом, это были разные этносы, а не две ветви (западная ветвь – кыпчаки и восточная – кимаки) одного этноса. Судя по территории расселения кимаков (преимущественно в среднем Прииртышье), данные о которой приведены в сочинении Гардизи, они отличались от кипчаков более европеодными чертами антропологического типа. Да и этногенез и ранняя история этих племён были разными – объединённые в одном государстве кимаки и кипчаки не слились в один народ. Кимаки, как и кипчаки, занимались скотоводством, но у них, точнее в их государстве, было развито земледелие и ремесло, были города и даже две столицы их государства. Археологами установлено наличие оседлых, возможно крупных, поселений, но развалин городов, таких как Суяб или Баласагун в Семиречье, как Янгикенд или Сыгнак на берегу Сырдарьи пока не обнаружено. У самих кимаков, по свидетельству Шарафа аль-Марвази (1120 г.), "нет селений и домов". Они "владеют чащами, лесами, водами, пастбищами. Много коров и овец, но нет верблюдов". У них "нет соли, её привозят взамен на меха лис и соболей". Наличие коров и мехов говорит о том, что кимаки занимались полукочевым скотоводством и охотой. В сочинении Гардизи о кимаках и их государстве много легендарного в их этническом происхождении и немало своеобразного в истории возникновения, в системе государственного устройства – вроде каганата (после падения Уйгурского каганата в 840 году) с 11 автономными областями, управляемыми наследственными правителями.

Возможно, какая-то группа кимаков (йемеков) была вовлечена в миграцию восточных тюрков на запад – в древнерусской летописи упоминаются "емякове", т. е. йемеки. Но может название племени или рода возникло из имени Емек, емековцы, емякове.

Лит.: Кумеков Б.Е. Государство кимаков IX–XI вв по арабским источников. Алма-Ата, 1972. Ахинжанов С.М. Этногенетические процессы на территории Казахстана в конце I тыс. н. э. (кимаки и кыпчаки) // Проблемы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии и Казахстана. М., 1990, с. 106–117. Храковский В. Шараф аль-Заман Тахир Марвази. Глава о тюрках // Труды сектора востоковедения (АН Каз. ССР. Алма-Ата, 1959, с. 208–218.

ТЮРГЕШИ (тюркск. – тургиш, китайск. – туциши). В 635 году в составе племён дулу (чумугунь, хулуву, нешети, шунити) упоминаются как "особое поколение" ("особое", очевидно ввиду их близости к каганам из рода ашина) Западно-Тюркского каганата (603–657 гг.) туциши, кочевавшие на территории к северо-западу от столицы каганата города Суяб на реке Чу в Семиречье. Во второй раз тюргеши упоминаются в 659 году после захвата китайцами территории Семиречья и деления её на военные округа. В то время тюргеши подразделялись на три группы – могэ и согэ в верховьях реки Или и алишэ к западу от них. В борьбе за независимость выделился вождь Учжилэ (Учалыг), сумевший к 690 году объединить все группы тюргешей и объявить себя их каганом – возник Тюргешский каганат со столицей в Суябе. В 706 году Учжилэ умер, передав власть своему сыну Согэ (Сакал). По мнению Л.Н. Гумилёва тюргеши сложились в этнос из двух различных этнических групп: мукри или могэ (потомки местного населения Семиречья) и аваров, бежавших после разгрома их тюрками к мохэ; мукри или могэ получили название "жёлтые" или "старшие", а потомки авар– "чёрные" или "младшие" (Гумилёв, 2003, с. 367). Однако его мнение, на мой взгляд, ошибочно. Дело в следующем: Согэ (Сакал), сын основателя Тюргешского каганата Учжилэ, правил в 708–711 гг., после его гибели в каганате было безвластие (711–715 гг.), затем правил Сулу (Сулук), правивший до 738 года. Деления тюргешей на жёлтых и чёрных в период правления Учжилэ и Согэ не было, оно отмечено в источнике во время правления Сулу или даже после него – ведь в "Танши" сказано: "согэвы потомки составляют жёлтый аймак, сулуево поколение составляет чёрный аймак" (Бичурин, 1998, с. 305). "Аймак– восточно-тюркское и монгольское слово, имеющее примерно одинаковое значение со словом иль. Оба слова первоначально означали племя, но употреблялись и для обозначения политического объединения". Автором определения этого термина приводится пример: Северная Монголия в XVI делилась на четыре аймака, называемых по именам их ханов (Бартольд, 2002, с.489). В случае с тюргешами имело значение понятие старшинства владетелей аймаков по отношению к основателю их каганата, т. е. Учжилэ. Исходя из этого аймак Сакала, сына Учжилэ, получил название "жёлтого" (т. е. "старшего", жёлтый цвет в средневековом Китае был императорским, символом власти), аймак Сулука стал именоваться "чёрным" (младшим, т. е. подчинённым старшему), что и обусловило их борьбу на власть в каганате. Таким образом, деление тюргешей носило не этнический характер, а административно-территориальный: старшие (жёлтые) занимали территорию по берегам реки Чу, где находилась столица каганата Суяб (ныне городище Ак-Бешим близ города Токмак в Чуйском районе Кыргызстана), младшие (черные) – земли в верховьях реки Или. Тем более, что этнически тюргеши подразделялись не на две, а три части: согэ и мохэ в верховье реки Или, а также алишэ к западу от них (659 год); следовательно, этническую основу аймака "жёлтых" составили алишэ, а "чёрных" – согэ и мохэ. Деление на две части было в традиции кочевых народов, в частности, деление первого и второго Тюркских каганатов– на тардушей и толисов, Западно-Тюркского каганата – дулу и нушиби. Интересно, но и исторические предшедственники тюрков в Семиречье усуни также делились на два удела: старший, управляемый "старшим гуньмо", и младший – соответственно "младшим гуньмо" (Зуев, 1960). Вполне возможно, что роды старшего удела также назывались "жёлтыми" – ведь именно в Китае (у тюрков цветом аристократии был белый) жёлтый цвет был "императорским".

Упоминание об усунях исчезают в V веке, но их этноним утвердился в качестве наименования этнической группы в составе казахов Семиречья (Старший жуз), причём именно "жёлтые усуни" – сары-уйсын, их потомки – казахи, кочевавшие в песках Моинкум (ныне Моинкумский район Жамбылской области) Казахстана (Востров, Муканов, 1968). Что касается тюргешей, то со временем административно-территориальные (название "аймаков") термины "жёлтые" и "чёрные" стали обозначать этнические подразделения тюргешей, стали этнонимами сары– и кара-тюргеши, или просто сары и кара. С 711 года тюргеши непрерывно воевали с восточными (орхонскими) тюрками, с арабами, завоевавшими Среднюю Азию, с соседними племенами карлуков до 766 года, когда были покорены последними. Падению Тюргешского каганата способствовала борьба за власть между "жёлтыми" и "чёрными" родами. В результате поражения западные тюргеши подчинились карлукам, восточные – уйгурам, но, вопреки мнению Л.H. Гумилева, этнос не исчез. Потомки тюргешей упоминаются в "Худуд аль-Алам" (982 г.) и в сочинении Махмуда аль-Кашгари (ок. 1074 г.) под названием тухси, населявшие вместе с племенем чигиль Илийскую долину. Тюргеши, как и их потомки тухси, говорили на восточном (по Махмуду аль Кашгари) наречии тюркского языка. В расовом отношении тюргеши относились к смешанному (между монголоидной и европеоидной расами) типу с преобладанием европеоидных черт. Район расселения тюргешей в настоящее время отличается обилием каменных изваяний, по форме (с сосудами в руках) и обилию женских фигур напоминающих половецкие статуи. По мнению специалистов, именно у тюргешей возник обычай установки подобных изваяний (Худяков, 1999, с. 134). В 1140 году Семиречье было завоёвано киданями, 1211 – найманами Кучлук-хана, 1218 – монголами. Район вошёл в состав Чагатайского (Джагатайского) улуса Монгольской империи и стал называться Могулистаном. Местные тюркские племена, став вассалами монголов, уцелели. В частности, тухси и чигили, обитавшие в Илийской долине образовали группу албан (монгольское – "служба") и их потомки продолжают проживать на той же территории. Согласно документальным источникам 1911 года в Джаркентском уезде Семире-ченской области кочевали казахи "племени" албан, которые подразделялись на две группы: сары и чибыл (Востров, Муканов, 1968, с. 47–48 и 132). В чибылах не трудно "угадать" исторических чигилей, а вот сары – это потомки тухси, т. е. тюргешей, вернувшие свой древний этноним. Это, можно сказать, потомки половцев, принявших ислам и оставшихся в Семиречье.

Литература: Востров В.В., Муканов М.С. Родо-племенной состав и расселение казахов (конец XIX– начало XX вв.). Алма-Ата, 1968. Гумилёв Л.Н. Тюргеши // Ритмы Евразии. СПб., 2003. С. 366–371. Зуев Ю.А. К этнической истории усуней // Труды ин-та истории, археологии этнографии АН Казах. ССР, 1960, № 8. Худяков Ю.С. Проблема генезиса древнетюркской культуры //Altaica. Вып. III. М., 1999, с. 130–138.

УЙГУРЫ древние. Древние уйгуры известны в древнетюркских (орхонских) надписях и в китайских династийных хрониках "Суйттти (581–618 гг.), Танши (618–907 гг.) и в сочинениях арабо-персидских авторов под разными названиями: вэйху, хойху, токуз-огузы, тогуз-гузы. Длительное время, особенно в арабо-персидских источниках, они были известны как тогуз-гузы (токуз-огуз, т. е. "9 родов или племён": йологэ или яглакар, гэса, аучжай, йовугэ, кюйлоу, мокэсигие, хасиеву, хувиньсо, худугэ по китайским хроникам) пока Махмуд аль Кашгари не назвал уйгуров по их самоназванию. В составе племён теле ("тележники" – собирательное наименование кочевых, примущественно тюркских, племён в китайских источниках V–IX вв.) хойху и сеяньто были самыми многочисленными племенами и соперничали в борьбе за лидерство в степях Центральной Азии. Племена теле были в составе Тюркских каганатов (552–744 гг.), но, будучи беспокойными вассалами тюркских каганов, часто восставали и в союзе с китайцами разгромили последний Тюркский каганат. Став во главе восставших племён уйгуры создали свой Уйгурский каганат (745–840 гг.), в котором телесские племена, в том числе и куны, получили равные с уйгурами права. Другие кочевые племена, например, карлуки и басмылы, покорённые в 755 году, были вынуждены уйгурам поставлять "пушечное мясо", идя в бой впереди уйгурских воинов и получая меньшую часть добычи.

Будучи кочевниками уйгуры, создав своё государство, строят города, в частности, на левом берегу Орхона была построена столица Кара-Балгасун или Орду-Балык, на месте которой спустя почти пять веков Чингиз-хан построил свою. Они постепенно переходят к оседлости, осваивают ремесла, а главное, в чём добились успеха, торговлю. Уйгуры дружат с Китаем, принимают буддизм и манихейство (последнее в 763–779 и 795–840 гг. было государственной религией Уйгурии), не ведут захватнических войн. Однако покорённые раньше племена, удерживаемые под властью кагана и привилегированных племён, не проявляли покорности, в 820 году восставшие енисейские киргизы 20 лет боролись за независимость и, наконец, сокрушили Уйгурский каганат (840 г.). Уцелевшие уйгуры бежали на юг, юго-запад, на запад. На новых местах были основаны государства с правителями из рода кагана (в 745–795 гг. правили каганы из рода яглакар, в 795–840 гг. – из рода эдиз). Основанные в 847 году государства просуществовали: в Ганьсу до 1036 года (разгромлено тангутами), в Турфане до 1209 года (оно в качестве вассала монголов было до 1369 года).

Расовая принадлежность уйгуров, ввиду отсутствия палеоантропологического материала, не известна. На китайском рисунке уйгурский мужчина изображён "с толстым носом, большими глазами и сильно развитой растительностью на лице и на всём теле и с бородой, начинавшейся под нижней губой, с пышными усами и густыми бровями" (Грумм-Гржимайло, 1926, с. 18). Описание человека явно европеоидной расы. Но автор рисунка китаец, человек монголоидной расы, а потому его изображение расовых черт несколько преувеличены, утрированы, притом нет описания такого важного показателя расы как выступание скул. Более объективным в определении расовой принадлежности этого народа является предположение о расово-смешанном, европеоидно-монголоидном, облике древних уйгуров, которые, подобно гуннам характеризовались сочетанием выступающего большого носа, европеоидный признак, с широким скуластым, монголоидным, лицом (Гумилёв, 2003, с. 387). Говорили уйгуры на диалекте восточного наречия тюркского языка (М.Кашгари). В результате тесных контактов с иранскими и согдийскими купцами и проповедниками (манихейства, несторианства), уйгуры создали свою письменность и оригинальную литературу, а также оказали заметное влияние на культуру скульптурных изображений. Прямыми потомками древних уйгуров, сохранивших древний язык, культуру и самоназвание являются юйгу (китайский экивалент тюркского "уйгур"), проживающие в провинции Ганьсу, турфанцы также потомки древних уйгуров, но они говорят на новоуйгурском языке, исповедуют ислам и ещё в начале XX века называли себя "турпанлык (турфанцы)". Древние уйгуры являются одним из этнических компонентов в сложении современных уйгур Кашгарии, однако главными компонентами в этногенезе "новых" уйгур были: местное ираноязычное население края и пришедшие тюркские племена, главным образом, карлуки. Первые определили расовую основу их физического типа (европеоиды с небольшой примесью монголоидных черт), вторые – язык, карлукской (по Баскакову Н.Н.) подгруппы тюркской группы языков. А самоназвание "уйгуры" было принято представителями тюркского населения Восточного Туркестана (Синьцзян, Китай) на их съезде в Ташкенте (1921 г.) по предложению известного тюрколога С.Е.Малова.

Литература: Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье: этнос, языки, религии. М., 1992; Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии. СПб., 2003.

ЯБАКУ. Этнос, известный в арабо-персидских источниках XI–XII вв. под тюркским прозвищем "ябаку", т. е. человек с длинными и взлохмаченными волосами, тем самым отличавшихся от тюрков, заплетавших волосы в косы. Кроме внешнего вида ябаку отличались от тюрков "своим", по свидетельству Махмуда аль-Кашгари, языком, но владели и тюркским. Известно также, что по степи ябаку протекала большая река Ямар, которые исследователи отождествляют с Обью (и сейчас тюркские народы, живущие по берегам Оби, называют её Юмар, Омар). Их этническое происхождение и история и даже этноним не известны. Предположение, что под названием "ябаку" были известны куны, противоречит тому, что куны– "одно из древнейших тюркских племён" (Кляшторный, Султанов, 2004, с. 136). Если куны – тюрки, то они носят "тюркскую причёску", а ябаку получили свой этноним-прозвище именно за свою "причёску". Указание на то, что у ябаку "свой" (нетюркский) язык и их этническая территория служат убедительным аргументом в пользу их "нетюркости". Верховье реки Обь (Северный Алтай) в средневековье населяли, главным образом, угорские племена, занимавшиеся кочевым скотоводством и рано вступившие в контакт с тюрками (туда, кстати, бежали в VIII веке сеяньто, предки кыпчаков). Если Ямар, река ябаку, это Обь, то ябаку – одно из угорских племён. И в этом случае, их нетюркские причёска и язык прекрасно подтверждают эту гипотезу. Этноним ябаку исчезает с исторической сцены так же внезапно и загадочно, как и появился. Литература: Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Государства и народы евразийских степей. СПб., 2004.

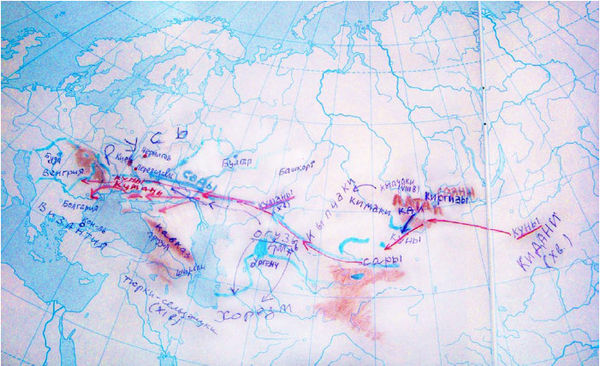

Карта примерного маршрута миграции кунов, шары и куманов.

Карта современного (XX век) расселения этнических групп кыпчаков (К.)