Пифагор

Пифагор был великим математиком и мудрецом, но этого ему было мало. Он хотел быть пророком и полубогом.

О нем рассказывали чудеса. Белый орел слетал к нему с неба и позволял себя гладить. Переходя вброд реку Сирис, он сказал: "Здравствуй, Сирис!" И все слышали, как река прошумела в ответ: "Здравствуй, Пифагор!" В один и тот же полдень его видели в городе Кротоне и в городе Метапонте, хотя между Кротоном и Метапонтом – неделя пути. Он говорил: "Я не учу мудрости, я исцеляю от невежества". Он разговаривал с медведицей, и медведица с тех пор не трогала ничего живого; он разговаривал с быком, и бык с тех пор не касался бобов. Однажды на берегу моря он увидел рыбаков, которые, надсаживаясь, тянули тяжелую сеть; он им сказал: "В сети будет пятьсот восемнадцать рыб". Так и оказалось, и пока рыб пересчитывали на сухом песке, ни одна из них не издохла.

Он говорил, что после смерти душа человека переселяется в новое тело и начинает новую жизнь. Например, его душа была когда-то душою Эталида, сына Гермеса. Гермес предложил сыну на выбор любой дар, кроме бессмертия. Эталид выбрал память о прошлых жизнях своей души. Поэтому Пифагор помнил, что после Эталида он был троянцем Евфорбом, которого ранил Менелай; потом – милетцем Гермотимом, который когда-то узнал щит Менелая среди полусгнивших щитов на стене храма Аполлона; потом – Пирром, рыбаком с острова Делоса; и наконец стал Пифагором.

Самое известное из открытий Пифагора – это, конечно, теорема о том, что в треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Повод для этого открытия был самый прозаический. Нужно было решить задачу, с которой сталкивается любой землемер или строитель: как по данному квадрату построить квадрат, вдвое больший? Пифагор решил ее: нужно провести через данный квадрат диагональ и построить на ней квадрат, и он будет вдвое больше данного. А потом, разглядывая свой чертеж, он достиг и более общей формулировки теоремы. После этого он объявил, что сами боги подсказали ему это решение, и принес богам самую щедрую жертву, какую знало греческое благочестие, – гекатомбу, стадо из ста голов скота.

У Пифагора было много учеников. Их учение продолжалось пятнадцать лет. Первые пять лет ученик должен был молчать: это приучало его к сосредоточенности. Вторые пять лет ученики могли только слушать речи учителя, но не видеть его: Пифагор говорил с ними ночью и из-за занавеси. Только последние пять лет ученики могли беседовать с учителем лицом к лицу. Наставления Пифагора начинались словами: "Самое священное на свете – лист мальвы, самое мудрое – число, а после него – тот из людей, кто дал всем вещам имена".

Когда его ученики просыпались по утрам, они должны были произносить такие два стиха:

Прежде чем встать от сладостных снов, навеваемых ночью,

Думой раскинь, какие дела тебе день приготовил.

А отходя ко сну – такие три стиха:

Не допускай ленивого сна на усталые очи,

Прежде чем на три вопроса о деле дневном не ответишь:

Что я сделал? чего я не сделал? и что мне осталось?

Пифагор говорил: "Главное – это отгонять от тела болезнь, от души – невежество, от утробы – сластолюбие, от государства – мятеж, от семьи – раздор, отовсюду – нарушение меры".

И еще: "Боги дали людям две благодати: говорить правду и делать добро".

Как и семь мудрецов, он давал наставления о том, как надо жить. Но у мудрецов все было сказано кратко и ясно, а Пифагор нарочно говорил загадочно и иносказательно. Что, например, могут значить такие заветы: "Не разгребай огонь ножом", "Не ходи по качающемуся бревну", "Не наступай на обрезки волос и ногтей", "Помогай ношу взваливать, а не сваливать", "Что упало, не поднимай", "Не разламывай хлеба надвое"? И даже: "Обувай первой правую ногу, а мой левую", "Не оставляй след горшка на золе" – и так далее, и так далее.

Некоторые отгадки сохранились. "Не разгребай огонь ножом" – это значит: человека вспыльчивого и надменного резкими словами не задевай. "Помогай ношу взваливать, а не сваливать" – поощряй людей не к праздности, а к добродетели и к труду. "Что упало, не поднимай" – перед смертью не цепляйся за жизнь. "Не разламывай хлеба надвое" – не разрушай дружбы. "Через весы не шагай" – соблюдай меру во всем. "Венка не обрывай" – не нарушай законов, ибо законы – это венец государства. "Не ешь сердца" – не удручай себя горем. "По торной дороге не ходи" – следуй не мнениям толпы, а мнениям немногих понимающих.

Самое же знаменитое его требование было – не есть бобов. Объяснений ему (и в древности, и в новое время) приводилось очень много: и потому-де, что это слишком насыщенная белками пища, и потому, что с виду они похожи на аидовы врата, и потому, что они состоят из двух половинок, точно так же, как человек, у которого всего по два: и рук, и ног, и так далее, и даже "потому, что они подобнее всего человеческому составу, и если во время цветения бобов взять цветок, уже потемневший, положить в глиняный сосуд, закопать в землю на девяносто дней, а потом откопать и открыть, то вместо боба в нем окажется человеческая голова". Не думаю, чтобы кто-нибудь в Греции проверял эти опыты.

Из-за бобов Пифагор и погиб. Он жил в городе Кротоне в Италии, знать его почитала и училась у него, а народ ненавидел. Против Пифагора и его учеников вспыхнуло восстание. Пифагор бежал, за ним гнались. Впереди было поле, засеянное бобами. Пифагор остановился: "Лучше погибнуть, чем потоптать бобы". Здесь его и убили.

Почему же Пифагор и его ученики так много занимались математикой? Почему потом Платон, многое перенявший от пифагорейцев, написал на дверях своей школы: "Не знающим геометрии вход воспрещен"? Потому что знание математики более всего приближает человека к богам. Чем? Тем, что даже бог не может сделать, например, чтобы дважды два не равнялось четырем, а сумма квадратов катетов – квадрату гипотенузы. Если есть в мире законы, которым повинуется все на свете – и люди, и боги, то это прежде всего законы математические. Кто знает математику, тот знает то, что выше бога.

Дела и годы (до н. э.)

776 – первые Олимпийские игры

VIII в. – расцвет поэтов Гомера и Гесиода

ок. 725 – первая Мессенская война

676 – музыкант Терпандр в Спарте

ок. 650 – вторая Мессенская война

ок. 632 – Килонова смута в Афинах

625-585 – тиран Периандр в Коринфе

621 – законы Дракона в Афинах

ок. 600 – поэтесса Сафо на Лесбосе, музыкант Арион в Коринфе

594 – законы Солона в Афинах

ок. 585 – расцвет философа Фалеса Милетского и "семи мудрецов", его современников

571-555 – тиран Фаларид в Акраганте

561-528 – (с перерывами) тиран Писистрат в Афинах

ок. 560 – победа Спарты над Тегеей

546 – лидийский царь Крез "переходит через Галис"

538-522 – тиран Поликрат на острове Самосе. Поэт Анакреонт при его дворе

ок. 530 – расцвет философа Пифагора в Южной Италии

514 – тираноубийцы Гармодий и Аристогитон

508 – падение тираний в Афинах; реформы Клисфена

ок. 475 – расцвет поэта Пиндара

Словарь II

Греческие имена

У вас, вероятно, уже зарябило в глазах от множества греческих имен: все разные и все похожие. Как бы в них не запутаться? Поэтому – два слова о том, что эти имена значат. У нас в русском языке тоже есть значащие имена: Вера, Надежда, Любовь; Ярослав (яркий славой); Владимир (владеющий миром); Людмила(людям милая). Так вот, у греков почти все имена были значащие. Алекс-андр – защитник людей. Фил-ипп – любитель коней (конный спорт был делом знати, имена на – ипп были аристократическими). Геро-дот – богини Геры дар. Поли-крат– много-властный. Демо-сфен – народа сила. Пери-кл(ес) – "со всех сторон слава", вроде нашего Всеслав. Иеро-кл(ес) – святая слава, вроде нашего Святослав. И так далее. Зная небольшой набор корней, из которых составлялись такие имена, можно выкладывать из них новые, как из мозаики.

И в начале, и в конце имени можно встретить такие корни:

– агор – – говорить

– анакс-, -анакт- – владыка

– андр – – человек, муж

– арх(и)- – начальник

– дем-, -дам- – народ

– (г)ипп – – конь

– крео(н)- – царь

– крин-, -крит- – судить, судья

– кл(ес), – клео-, -клит- – слава

– ксен- – гость

– ник- – побеждать, победитель

– страт- – войско

– фил- – любить

Преимущественно в начале имени встречаются корни:

алк- – сила

алекс- – защита

ант(и)- – вместо, против

арист- – лучший

(г)иер- – святой, священный

ев-, эв- – хороший

еври-, эври- – широкий

исо- – равный

ифи- – сильный

калли- – красивый

ксанф-, ксант- – рыжий

левк- – белый

лик- – светлый или волчий

лиси- – прекращать, разрушать

метро- – мать, материнский

нео- – новый, молодой

патро- – отец, отцовский

пери- – со всех сторон

пиф- – убеждать

поли- – много

пракс- – дело

прот – – первый

тим- – почесть

фраси- – храбрый

хрис- – золотой

эпи- – после

Кроме того, многие имена бывают производными от имен богов: аполло-, афино-, гермо-, геро-, гераклео-… Кончаются они обычно на – дор, – дот(что значит "дар") или – ген (что значит "рождение", "рожденный"). Зено-и Дио- одинаково значат "Зевсов", а фео- (или тео) – "божий" вообще.

Окончания имен обычно такие:

– анф, – ант – цвести

– бул – советовать

– ген, – гон – рожденный

– дор, – дот – дар

– дам(ант) – укротитель

– крат – власть

– лай – народ

– мах – борьба, война

– мед – мысль, забота

– сфен – сила

– фан – явленный, видный

– фрон – разумный

Теперь, кто хочет, пусть проверит себя: что значит Филодем? Каллиник? Протагор? Ификрат? Диоген? Ари-стипп? Андромаха? Поликсена? Как назвать по-гречески "дар Зевса"? "рыжую лошадь"? "отцовскую славу"? "убедительную речь"? "начальника мысли"? "прекратителя войны"?

Вот теперь, может быть, вам будет легче помнить такие имена.

Часть третья

Греко-персидские войны,

или Закон борется с самовластием

Павшие в Фермопилах, -

Славна их участь, красен их жребий:

Курган их – алтарь, возлиянье – память,

скорбь о них – хвала,

И таких похорон

Не затмит всеукрощающее время.

Здесь свято место, где прах храбрецов,

А печется о нем

Добрая молва по всей Элладе.

И свидетель тому – спартанский Леонид,

Чей след на земле -

Вечная краса доблести и славы…

Симонид

Четыре края света

Греция – маленькая страна. От Афин до Пирея – два часа ходьбы; в Коринфе поперек перешейка – тоже два часа ходьбы, корабли здесь перетаскивали волоком из моря в море. От Афин до Коринфа – два дня пешего пути, от Афин до Фив – побольше, потому что на пути – горы. Греция – гористая страна: в середине – горы, по краям – морские заливы, с гор в море текут маленькие речки, вокруг каждой – маленькая долина, а в ней – маленькое государство. Холм с храмом огорожен стеною и считается городом, вокруг вдоль речки – пашни, а на склонах гор – пастбища. Если нападают враги, то все население долины собирается в городские стены и оттуда отбивается. Греки так привыкли к такому житью, что не хотели объединяться в более крупные государства. Только Афинам удалось объединить Аттику; но и то все еще помнили, как и Элевсин был отдельным государством, и Марафон был отдельным государством. Соседняя Беотия была равнинным местом – одним из немногих в Греции: поэтому здесь было так много сражений, ее называли "танцплощадка войны". Но и здесь города не хотели объединяться: не было государства Беотии, был Беотийский союз восьми городов вокруг города Фив. Река Асоп на южной окраине Беотии – "камышовая", "льющаяся по лугам", – неширокая и неглубокая, в засуху ее можно перейти вброд. Но греки считали ее второй по величине в Греции (первой был Ахелой в западных землях), а о ее боге Асопе рассказывали, будто он боролся с самим Зевсом, был поражен молнией, и после этого до сих пор в его волнах находят обгорелые каменные глыбы.

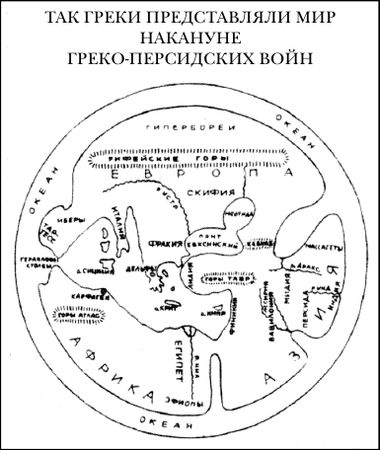

При Гомере греки представляли себе Землю большим крутом, по краю которого течет Океан – не море-океан, а река-океан, граница вселенной. В середине этого круга находились Дельфы, вокруг них – Греция, рядом – Эгейское море, а дальше – неведомые пространства, по которым много лет скитался Одиссей.

С тех пор мир прояснился и раздвинулся. Средиземное море стало для греков своим, домашним, и о всех прибрежных его странах греки имели самые точные сведения. На западе был Карфаген, суровый город человеческих жертвоприношений, опасный сосед и частый враг. На юге был Египет, цари его охотно принимали в гавани греческих купцов, а на службу – греческих воинов. На восток от Средиземного моря была Финикия, за спиной у нее – Ассирия и Вавилония, а за спиной у них – Мидия и Персия. Эти страны были заняты внутренними войнами и до поры до времени неопасны. На восток от Эгейского моря была Лидия. Это была почти своя земля: цари ее приглашали в гости греческих мудрецов и дарили в Дельфы столько даров, сколько не дарили и сами греки. Наконец, на севере была Скифия – край степей и лесов, но и он был уже знаком, и оттуда ездил в Грецию Анахарсис.

Половину мира занимала Азия, четверть – Европа, четверть – Африка. Откуда пошли названия этих трех частей света? В ассирийском языке были слова "эреб" – закат, запад, и "асу" – восход, восток. Из слова "асу" в греческом языке получилось название восточной части света – Азии. А из слова "эреб" получилось целых два названия. Сперва – мрачное: край заката – это край смерти, поэтому "Эреб" стало у греков одним из названий царства мертвых, над которым царствовал безвидный бог Аид. Потом – светлое: так стали называть западную часть света, а слово "эреб" переосмыслили в женское имя "Европа", по-гречески – "широкоглазая". Рассказывали, что у азиатского царя была дочь Европа, в нее влюбился бог Зевс, явился к ней в образе быка и увез на себе через море на остров Крит. Потом художники любили изображать "Похищение Европы" – испуганная девушка на могучей спине быка среди морских волн. На Крите она родила Зевсу сына, царя Миноса – кстати, после смерти он стал судьею грешников в царстве мертвых, в Эребе. А именем Европы стала называться половина мира.

Африку греки никогда не называли Африкой. Ее называли Ливией – по прибрежному народу "либбу", упоминаемому еще в египетских надписях. Африкой ее стали называть римляне – по другому племени, афридиям, вблизи Карфагена. Границей между Африкой и Азией сперва считался Нил, а потом, как и теперь, Красное море. На северном краю земли, у гипербореев, гостил зимою бог света Аполлон. На южный край земли, к эфиопам, приезжал пировать бог моря Посейдон. А на восточный край земли, на Индию, ходил пьяным походом бог вина Дионис. Впрочем, миф об этом сочинили очень поздно – уже после того, как до Индии дошел со своим войском Александр Македонский.

Сказочные страны и народы, однако, не исчезли, они только отодвинулись дальше, к краю Земли. Греки до них не доходили, но с жадностью пересказывали все слухи о них. Слухи были все похожи друг на друга: всюду оказывалось, что страны там богатые, а народы дикие, золота и серебра много, но пользоваться ими люди не умеют.

На западе, в Испании, в земле столько золота, что при лесных пожарах оно плавится в жилах и само вытекает на поверхность. Реки там текут золотым песком. Но люди в тех местах, кельты и иберы, не умеют даже сеять хлеб и питаются желудями. Они жестоки и бесстрашны: когда им нужно гадать о будущем, они убивают человека ножом в спину и гадают по его судорогам. Бесстрашны они потому, что верят, будто в загробном мире будут жить, как жили здесь. Они даже дают друг другу в долг при условии отдачи на том свете. Правда, некоторые говорят, что по ту сторону кельтов и иберов, на берегу Океана, лежит страна Тартесс с богатыми городами и мудрыми царями. А еще дальше, в Океане, лежат Счастливые острова, где даже царей нет, а у людей все общее. Может быть, это уже рай?

На дальнем севере живут гипербореи. Это тоже край блаженных: там вечный день, и туда в зимнюю пору приходит гостить сам бог Аполлон. Страна эта отгорожена высокими горами, в горах глыбами лежит золото, а сторожат его хищные птицы – грифы. А у подножия гор живут племена сказочные и дикие. Это аримаспы, у которых один глаз всегда прищурен; исседоны, у которых сыновья поедают трупы отцов; иирки, лазающие по деревьям; невры, про которых говорят, будто каждый невр раз в году оборачивается волком; будины, чья пища – сосновые шишки; агафирсы, у которых жены общие, чтобы все люди были родней друг другу. Даже скифам приходится с этими народами разговаривать через семерых переводчиков.