Вот тебе, мой дорогой читатель, не россказни лживых писак, только и думавших о том, как бы высмеять и умалить мои деяния, а истинные воспоминания мужа, который много повидал на своем веку, был участником событий необыкновеннейших и ни разу в жизни не солгал. А если найдется среди вас сомневающийся в правдивости моих слов, то я отсылаю его к самой несостоявшейся утопленнице, чухонке из-под Выборга, – она разом развеет все сомнения...

Ах, эта моя судьба! Сколько раз она то выручала, то щадила меня. Помню, оказался я у знаменитого Ледяного дворца, построенного императрицей Анной Иоанновной, чтобы сыграть шутовскую свадьбу карлицы и карлика, принадлежавших не то самой императрице, не то каким-то вельможам. Это сооружение из ледяных кубов поражало красотой и необычностью и привлекало тысячи любопытных, в толпу которых затесался и я. Я разглядывал это удивительное творение, в котором приготовили ложе для новобрачных, когда вдруг услышал у себя за спиной голоса. Один из них сказал:

– Когда у власти был такой великан, как Петр, никто и не помышлял о том, чтобы развлекаться свадьбами карликов. Истинно, когда у власти карлики, то и дела вершатся ничтожные.

– Да, каков поп, таков и приход... – согласился с ним другой голос.

– Попадья, ты хочешь сказать? – со смешком уточнил вполголоса первый.

Это был явный намек на императрицу Анну Иоанновну, политикой которой многие были недовольны, как мне то было уже известно.

Не прошло и нескольких минут после того, как закончился этот разговор, а на нас, вернее, на всех, кто стоял рядом с мужами, ведущими эту беседу, налетел отряд столичной полиции – доносчики были повсюду. Схвачены были в первую очередь те двое, чьи голоса я слышал, а с ними еще с десяток, стоявших поблизости. К моему счастию, меня почему-то не тронули, а на следующий день я узнал, что два схваченных на улице смутьяна казнены, а их пособники наказаны плетьми и сосланы в каторгу.

Разве не судьба тогда спасла меня для дел, одной ей в ту пору ведомых?

Но я заговорился, а нам пора возвращаться на дорогу, по которой я (почти на шестьдесят лет моложе нынешнего барона Мюнхгаузена, пишущего эти мемуары) скачу в сторону Санкт-Петербурга. Пора – потому что впереди в дымке появилось селение с поместьем...

Неожиданное потомство

Снег к тому времени уже успел сойти, и начало припекать солнышко, что было приятно после долгой и холодной зимы. И конь мой, хоть и был неприхотлив и готов к суровостям русской зимы, тоже, похоже, нежился под солнечными лучами, с радостью подставляя им бока.

Появление путешественника на коне не осталось незамеченным местными жителями. Мне навстречу был выслан всадник, оказавшийся дворовым человеком помещика.

Выспросив у меня, кто я такой и куда направляюсь, он проводил меня к своему хозяину – гостеприимному человеку лет шестидесяти с тронутыми благородной сединой волосами, распушенными усами и неизменной глуповатой улыбкой на лице, вступавшей в необъяснимое противоречие с глубочайшим умом, угнездившимся в этом черепе.

Встретив меня на крыльце своей усадьбы, хозяин рассыпался в любезностях. Он тут же распорядился, чтобы приготовили изысканнейший обед, а мне предложил уединиться для беседы. Я с радостью принял приглашение, потому что устал после многодневной скачки. Впрочем, как только мы уселись в кабинете хозяина и он начал разговор о высоких сферах, я тут же попытался свести беседу к более земным материям, однако мой гостеприимный хозяин не питал склонности к вопросам низменным. Его так и тянуло на рассуждения о поисках философского камня и высокоумственные сентенции. Поначалу они казались мне бессвязными, но потом я стал улавливать в них некую систему: "Отхожее место – не место для споров". И через минуту: "Не ссы в колодец – колодец имеет другое назначение". И после некоторого мучительного размышления: "Запор и недомыслие – почва для мракобесия". Иногда у него получалось в рифму: "Для нас / Баба яга не указ". Иногда глубина его мысли поражала даже меня, не склонного к философствованиям: "Народ знает, что ему делать, потому что мы указываем, что ему делать".

Но главное в системе было то, что большинство сентенций странным образом имело некую скатологическую направленность. Тем не менее я согласно кивал, выслушивая его мудрости, правда пытаясь при этом перевести разговор в сферу более телесную. Наконец мне это удалось, правда, некий скатологический уклон сохранился.

Мой приветливый хозяин, как оказалось, имел склонность к изобретательству, и более всего его интересовали устройства, которые он называл цедилками. Он утверждал, что с помощью своих цедилок может процеживать мочу до состояния чистейшей родниковой воды. Принцип действия его изобретения был достаточно прост: в короб с металлическими стенками устанавливалась платиновая сеточка, за ней шла золотая, а следом – серебряная. Число таких наборов сеточек на один короб, насколько я понял, могло достигать двадцати. Чем больше – тем лучше результат и, соответственно, конечные качества получаемого на выходе продукта. Он даже предложил мне попробовать и был настолько любезен, что был готов предоставить для этого исходный материал. Я, однако, отказался, сославшись на рези в желудке после долгой скачки. Хозяин отнесся к этому со всем своим доброжелательным пониманием и пригласил меня наконец за стол, который ломился от всевозможных яств. Но главным украшением на нем стоял громадный кувшин с медовухой, которая пришлась мне весьма по вкусу (хозяин заверил меня, что для ее приготовления использовалась чистейшая колодезная вода – без всяких там цедилок).

Под русский борщ, солонину, расстегаи, соленые грибочки и множество других закусок, название коих осталось мне неведомо, мы опустошили весь кувшин, и к концу обеда я питал к хозяину самое дружеское расположение. Он тоже проникся ко мне участием и, когда трапеза закончилась, чмокнул меня по-приятельски в губы и сказал, что пришлет девку согреть мне постель: хоть весна уже и наступала, но ночи случались холодные.

В благодарность за такую предусмотрительность я чмокнул его в ответ и сказал, что всегда буду готов оказать ему такое же гостеприимство в моем замке в Боденвердере. Мы посидели еще немного за приятным разговором, после чего он сказал, что постель моя достаточно нагрелась, и пожелал мне доброй ночи.

Я отправился в отведенную мне опочивальню и, открыв дверь, увидел, что в просторной кровати и в самом деле лежит девка, которая, увидев меня, не выразила ни малейшего желания высвобождать нагретое место. Напротив, всеми своими движениями и мимикой она дала мне понять, что готова греть его хоть всю оставшуюся часть ночи и будет противиться любым попыткам выпроводить ее отсюда.

Выпроваживать ее в мои намерения отнюдь не входило, потому как я после сытного застолья был вовсе не прочь в полной мере вкусить и сладостей иного рода. Это же самое, видимо, было на уме и у моей согревательницы (звалась она, кстати, Глашка), жаркое тело которой, казалось, вспыхнуло еще жарче, когда к нему прикоснулось мое.

Если мой любезный читатель мужеского полу ложился когда-нибудь в постель наслаждения после изрядной выпивки, он поймет меня и все, что происходило в опочивальне в течение последующей ночи. Когда по прошествии получаса интенсивных телодвижений с обеих сторон Глашка, вкусив сполна от блаженств сладострастия, в изнеможении выползла из-под меня, я был почти так же далек от искомого мною финала, как и в начале нашей любовной игры, продвинувшись лишь на малую толику к тому взрыву, который должен завершать любое соединение мужчины с женщиной.

С тоской посмотрев на мою неугомонную плоть, Глашка (нужно отдать ей должное, она не повела себя как известная собака на сене) сказала, что, к сожалению, более не в силах предаваться этому действу и вынуждена пригласить свою подружку Дашку, дабы я мог, к собственному удовольствию, завершить то, что было начато с нею, Глашкой.

Дашка оказалась куда как более чувственной, чем ее предшественница, – ее хватило лишь на четверть часа восторгов, от которых ее тело выгибалось так, что я опасался за целостность ее спинного остова. Наконец и она вынуждена была признать свое фиаско... Сказав, что призовет на помощь свою сестренку Клашку, она удалилась, чтобы полминуты спустя вернуться с прехорошенькой девицей, которая не без удовольствия для себя продолжила то, что не смогла завершить ее сестрица. Но и этой не удалось добиться желаемого для меня результата, хотя сама она внакладе не осталась. Спустя время и она побежала за подружкой...

Не помню уж, сколько их побывало в моей спальне той ночью – десять ли, двенадцать ли, но только когда исчерпался имевшийся в наличие запас подружек и сестер, пришлось заходить на второй круг. И лишь к середине круга третьего я почувствовал приближение того мига, ради которого и предпринял сии экзерциции.

Заслышав мое участившееся дыхание, все остальные участницы сей баталии, так и не покидавшие опочивальни, тоже взволнованно засопели, а потом сладострастно застонали, когда все закончилось долгожданным взрывом.

После этого они поклонились мне до земли и, пошатываясь от усталости, побрели по своим опочивальням. У меня, сказать по правде, от слабости тоже едва не дрожали ноги и руки, и скоро я заснул мертвым сном, чтобы проснуться, когда солнце уже подбиралось к высшей своей дневной точке.

Коря себя в душе за потерю времени, я простился с гостеприимным хозяином и отправился на поиски коня, который в эту ночь пасся на воле.

Тут меня поджидала одна неожиданность, о которой считаю своим долгом сообщить читателю.

Видимо почуяв, что его хозяин предается амурным радостям, мой конь тоже решил отдать долг своей жеребячьей природе, но ввиду отсутствия поблизости кобылиц всю ночь утешал себя со стадом коров, которые паслись неподалеку. Хотя и стреноженный, он сумел побывать на всех буренках, и теперь, прощаясь с ним, они благодарно мычали.

"Почему я так уверен в этом? Уж не поведал ли мне о своих ночных похождениях сам конь?" – спросит меня проницательный читатель. Вынужден с сожалением признаться – хотя мой конь и понимал меня с полуслова, но я его языка так и не освоил. А подтверждение его гаремных развлечений с местным стадом я получил лет пять спустя, когда в составе нашего полка проходил по окраине этого села, направляясь на полевые учения.

Мое внимание тогда привлекли странного вида животные: по стати похожие на коней, но обладающие коровьими рогами и огромным выменем, чуть не волочившимся по земле.

Завидев их, мой конь радостно заржал, и они, отозвавшись мычанием с высокими конскими нотками, радостно поскакали ему навстречу. Вымя мешало им скакать быстро, раскачиваясь между ног, как ядро каторжника. Наконец они подскакали к своему папаше и принялись тереться мордами о его потные бока. Мой конь отвечал на их ласку, привскакивая на дыбы. Делал он это осторожно, чтобы ненароком не выбросить меня из седла.

Мой давний знакомый, тот самый мудрец-помещик, с которым я пять лет назад пил медовуху, по старой дружбе уступил мне пару этих животных, которых в деревне называли муконями, недоумевая, откуда взялась у них сия живность. Нам же в полку мукони очень пригодились: с одной стороны, они, на радость кирасирам нашей роты, давали жирное молоко, а с другой – их можно было в случае нужды использовать как тележных коней и даже боевых единиц, поскольку один вид рогатых животин, пусть хоть и с выменем, обращал врага в паническое бегство.

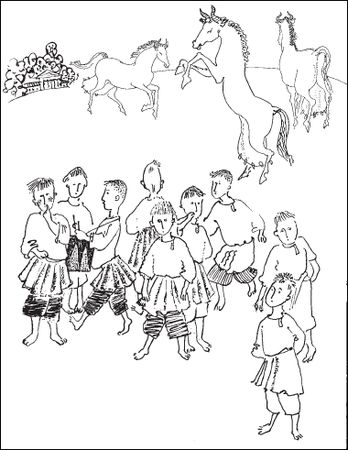

Подстерегала меня здесь и другая неожиданность. У лесной опушки вблизи села я увидел стайку мальчишек-одногодков. Все они были на одно лицо – светловолосые, узколобые, со смотревшими исподлобья близко посаженными глазами.

– Вы чьи будете? – спросил я у них.

Самый бойкий ответил, что все они местные, а фамилию носят одну – тут у всех одна фамилия, по названию деревни: Дорожкино. Так что все они зовутся Дорожкиными.

– А родители-то у вас кто? – спросил я.

Тот же мальчишка ответил:

– Мамки-то у нас разные, а родились мы все от одного заезжего енерала, наши мамки ему постелю у барина стелили, вот и вышел грех.

Я вытащил из кармана конфекту и дал мальчишке. Тот зажал ее в потном кулачке и волчонком посмотрел на своих единокровных братьев.

Я потрепал его по белесым волосам и хотел было сказать: "Ну, беги, сынок", но вовремя сдержался...

Но то было пять лет спустя, а пока я простился с дворовыми девками, мой конь – со своими коровами, и мы поскакали дальше. Меня ждал Петербург. Но до Петербурга случилось со мной еще множество историй, об одной из которых я и намереваюсь теперь рассказать, поскольку события, коим я был свидетелем и участником, поразили меня своей незабываемой красочностью.

На Ивана Купалу

На моем пути оказалось еще одно село с радушным помещиком, которого я за давностью лет и вспомнить толком не могу, но вот проведенная в его поместье ночь не идет у меня из памяти.

Уже стояло лето, и, как мне сообщили, прибыл я как раз в ночь на Ивана Купалу, то есть 23 июня. Насколько я понял, Иван Купала – это святой, который у нас зовется Иоанн Креститель, вот только оказалось, что у русских это праздник по большей части языческий, но никак не христианский.

Помещик рекомендовал мне посмотреть сие празднество и по мере сил поучаствовать в нем (сам же он сказал, что слишком стар для таких забав).

Под деревом посреди поляны стояла соломенная кукла явно мужеского пола, о чем свидетельствовал детородный орган немалых размеров. Неподалеку было разложены дрова для двух костров – один большой, другой поменьше. Вокруг них потом и происходило все веселье и пляски. Но в начале празднества прикатили громадную бочку и принесли несколько ковшей. У бочки выбили донышко и, зачерпывая полные ковши содержимого (а содержимым оказался хмельной напиток, вкусом напомнивший мне медовуху), стали передавать их по кругу. После этого празднующие принялись водить хоровод вокруг дерева, под которым стояла кукла. Пелись песни, смысл которых ускользал от меня, а потом один из парней вышел из круга и пнул куклу ногой – та упала, и тогда все стали изображать скорбь и печаль, будто кто-то умер, потащили куклу к малому из костров и под дикие крики подожгли ее. Соломенная кукла быстро сгорела под причитания собравшихся. За этим действом не забывали и о бочке с ковшами.

Суть этого обряда осталась для меня непонятной, но смотреть на происходившее было занятно. Тем более что юбки молодых девок в пляске взлетали высоко, а к ношению панталон в этих местах были не приучены.

Когда с куклой было покончено, вся компания – девки и парни – шумно покружила некоторое время вокруг дерева, где недавно стояла ныне сожженная кукла, а потом отправилась на обрывистый берег реки и принялась кидать в воду заранее заготовленные венки, пучки травы, цветы, крапиву. Все это делалось под припевки о каком-то Ярилле, под звуки рожков, трещоток и других, мне неизвестных, инструментов.

Потом подожгли большой костер. Пламя от него взметнулось высоко в небо, сухие дрова хорошо схватились, но скоро костер осел, и, когда от него осталась лишь кучка тлеющих углей, парни с девками принялись прыгать через него и разбиваться на пары, а потом направляться к реке. Сразу стало ясно, что девок в этой деревне больше, чем парней, потому что два-три десятка их остались у костра петь свои песни, тогда как парней для них не находилось.

У реки пары поскидывали с себя одежду и бросились в воду, некоторое время они с визгом и криками возились в воде, плескались, плавали, а потом стали выходить на берег, и тут началась самая занятная часть празднества.

Их любовные игры становились все более активными, и наконец началось всеобщее совокупление. Пары, насладившись друг другом, меняли партнеров и продолжали эту неистовую любовную игру. Не знаю, можно ли это было назвать свальным грехом, но в любом случае у меня вдруг пропало желание оставаться лишь зрителем этого действа.

Я подошел поближе к костру, где, завидев меня, от хоровода отделились два премиленьких создания, они схватили меня за руки, и мы втроем побежали к реке. Девицы быстро скинули с себя сарафаны и кофты, а мне пришлось повозиться, отстегивая ремешки нагрудника и прочие рыцарские атрибуты, которые были неизменной частью моего одеяния. Девицы проявляли нетерпение, помогая мне, если я слишком долго мешкал с каким-либо из ремней или перевязью. Наконец я предстал перед ними в костюме Адама, и по их раскрасневшимся мордашкам было видно, что ожидания их я не обманул.